Семионкин Е.И. - Колопроктология

.pdfRzGMU.Info

14.3. Диагностика

Диагностика заболевания достаточно проста. Она основывается на клинических и анамнестических данных.

Проводится пальцевое исследование прямой кишки в положении больной на спине в гинекологическом кресле. Передняя стенка прямой кишки при введении указательного пальца в нее выпячивается во влагалище. Устанавливают расположение мешка ректоцеле по отношению к сфинктеру заднего прохода для оценки степени заболевания. Проводят также влагалищное исследование, ректороманоскопию; при 2 – 3 степени ректоцеле необходимо исследование функции анального сфинктера. Для исключения других заболеваний и установления степени нарушения эвакуации из прямой кишки проводится дефекография.

Дифференциальную диагностику следует проводить с грыжей ректовагинальной перегородки, которая возникает при наличии в ней дефектов.

14.4.Лечение

Вначальной стадии проводится консервативное лечение. Назначается лечебная гимнастика для укрепления мышц тазового дна, регулирование стула диетой, лечение сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта и гинекологических заболеваний.

Оперативное лечение показано в 2 и особенно в 3 стадии болезни, когда консервативное лечение не дает результата. Достаточно эффективной операцией является сфинктеролеваторопластика, которая проводится под общим обезболиванием. Доступ может быть как со стороны промежности, так и со стороны влагалища. При промежностном доступе для более анатомичного отсепаровывания ректовагинальной перегородки целесообразна инфильтрация ее 0,25 % раствором новокаина (до 60 – 100 мл) с добавлением раствора адреналина. Ректовагинальную перегородку отпрепаровывают на глубину до 8 см. Залогом успешности операции является тщательное выделение краев леваторов и передней полуокружности анального жома. Для сшивания используют монофильную синтетическую нить. При растянутой задней стенке влагалища последняя иссекается со стороны влагалища в виде треугольного лоскута с последующим ушиванием (рис. 40).

RzGMU.Info

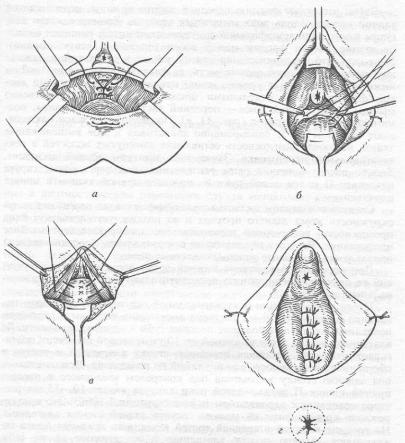

Рис. 40. Операции при ректоцеле:

а – разрез на промежности; б – наложение швов на переднюю стенку прямой кишки; в – ушивание леваторов над линией швов кишечной стенки; г – ушивание наглухо раны задней стенки влагалища при иссечении его

Впослеоперационном периоде положение больного на спине

сразведенными бедрами и согнутыми коленями до 5 – 7дней. Ставится на это время постоянный катетер в мочевой пузырь. Ходить разрешают на 8 – 10 день после операции. Если имеются воспалительные изменения в прямой кишке и влагалище обязательна их санация перед операцией.

Для улучшения функциональных результатов предложен способ лечения ректоцеле перинеально-анальным доступом, при котором трансперинеально производится передняя леваторопластика, а трансанально ликвидируется избыток слизистой оболочки передней стенки прямой кишки с низведением его и подшиванием к верхнему краю анального канала (Шелыгин Ю.А. с соавт., 2003).

RzGMU.Info

Хирургическое лечение ректоцеле желательно проводить совместно с гинекологом.

RzGMU.Info

ГЛАВА15. ВЫПАДЕНИЕПРЯМОЙКИШКИ. PROLAPSUS RECTI

Выпадение прямой кишки – прогрессирующее заболевание, встречаетсявлюбомвозрасте, наиболеечастотрудоспособном.

15.1. Этиология

Причины заболевания делятся на предрасполагающие и производящие. Предрасполагающие причины: наследственный фактор, анатомические особенности (отлогое положение крестца, глубокое расположение Дугласова кармана брюшины, долихосигма, приобретенная слабость мышц промежности). Производящие причины: различные факторы и заболевания, которые приводят к повышению внутрибрюшногодавления.

15.2. Клиника

Основной жалобой больных является выхождение прямой кишки за пределы заднего прохода. Наступает ослабление сфинктера, может быть зияние его. Постоянная травматизация слизистой выпадающей кишки ведет к проктиту, выделению экссудата, иногда крови. Отмечается зуд, мацерация кожи и т.д. Существует много классификаций выпадения прямой кишки, но они не могут отразить полностью эту патологию. В.Д. Федоров с соавт., (1984) различает три стадии выпадения: I – выпадение прямой кишки только при дефекации; II – выпадение при физической нагрузке; III –выпадение при ходьбе и перемещении тела в вертикальное положение.

Наиболее частое осложнение заболевания – ущемление выпавшей кишки (рис. 41).

Происходит нарушение кровообращения в выпавшем отрезке кишки, затрудняется отток крови, возникает отек слизистой. Анальный жом является как бы “удавкой” для выпавшей кишки. Если ущемлениенеликвидируется, торазвиваетсянекрозкишкииперитонит.

RzGMU.Info

Рис. 41. Выпадениепрямойкишкисущемлением

15.3. Диагностика

Больные приходят с готовым диагнозом. При натуживании больного на корточках происходит выпадение кишки. Для истинного проляпса характерно циркулярное расположение складок в слизистой оболочке выпавшей кишки. Из специальных методов обследования, необходимо проведение пальцевого исследования прямой кишки, ректороманоскопии, сфинктерометрии, рентгеновского исследования толстойкишки, рентгенографиикрестцаикопчика.

15.4. Лечение

При выпавшей наружу прямой кишке требуется сразу немедленное ее вправление. Предварительно вводят морфин или промедол; в ряде случаев проводят вправление под наркозом, особенно при отсутствии эффекта от вправления. Положение больного колено-локтевое, вслучаенаркозанаспиневгинекологическомкресле.

Ущемленный участок обильно смазывается вазелиновым маслом, затем начинают вправление путем вворачивания дистальной части выпавшей кишки внутрь в просвет в сторону заднего прохода. Грубые усилия не допускаются. Следует отметить, что вправление выпавшей кишки можетпредставитьбольшиетрудности даже дляопытного врача, в таких случаях целесообразно переходить на ингаляционный наркоз. После устранения выпадения можно сузить область наружного заднего прохода липким пластырем, больного на животе везут на каталке в

RzGMU.Info

палату. Назначается бесшлаковая диета, вряде случаев антикоагулянты дляпрофилактикитромбозавен.

При начальных некротических изменениях оправдано вправление выпавшей прямой кишки и вооруженное динамическое наблюдение за больным (Аминев А.М.). При появлении признаков перитонита показано наложение колостомы, дренирование брюшной полости. В тех случаях, когда некроз распространяется на всю стенку кишки, необходима брюшно-анальная резекция прямой кишки с наложением сигмостомы и последующим восстановлением кишечной проходимости через 4 – 6 месяцев.

Лечение выпадения прямой кишки оперативное. Известно более 220 методов операций (Аминев А.М., 1971). В настоящее время наиболее эффективными являются подвешивающие операции, такие как ректопексия по Кюммеллю – Зеренину (рис. 42), Кюммеллю – Зеренину вмодификации НИИпроктологии, операция Малышева.

В.Д. Федоров с соавт., (1984) считает наиболее эффективной операцию по Кюммеллю – Зеренину, несколько модифицированную в клинике НИИ проктологии (суть модификации состоит в подшивании кишки за свободную переднюю стенку, а не за заднюю, как при операции Кюммеля – Зеренина). Это создает ротацию кишки на 180 градусов вправо. Авторы не наблюдали ни у одного больного опасных для жизни осложнений.

При операции Малышева производится фиксация кишки синтетической лентой к передней продольной связке позвоночника

впроекции 5 поясничного позвонка.

Впоследние годы успешно используются возможности лапароскопической хирургии для производства подвешивающих операций. Лапароскопическая ректопексия аллотрансплантантом может служить идеальной моделью лапароскопической операции (Воробьев Г.И. с соавт., 2001). Лапароскопическая хирургия позволяет также проводить ректо и сакровагинопексию у пациенток при сочетании ректального пролапса с выпадением матки и может являться "золотым стандартом" лечения этих больных (Пучков К.В.

ссоавт., 2003).

RzGMU.Info

а б

в г

Рис. 42. Операция Кюммеля – Зеренина (чрезбрюшинная фиксация прямой кишки к крестцу): а – сделана нижняя срединная лапаротомия, разрез брюшины на брызжейке тазовоободочной кишки;

б – тупфером кишка сдвигается влево, обнажается передняя поверхность крестца, видна средняя крестцовая артерия в – на передней поверхности мыса и крестца наложены прочные швы, захватывающие надкостницу;

г– прошивание этими нитками кишки сзади наперед с захватом

вшов каемки брюшины

По данным В.Д. Федорова с соавт., (1984), операция Кюммелля – 3еренина в модификации НИИ проктологии позволяет добиться ликвидации выпадения прямой кишки у 97 % больных. Операция Малышева(АминевА.М., 1971) дает2,3 % частичныхрецидивов.

RzGMU.Info

Глава 16. АНАЛЬНАЯ ИНКОНТИНЕНЦИЯ. INCONTINENTIO ANI

По данным литературы недержание кала в структуре заболеваний толстой кишки достигает 3 – 7 %.

16.1. Этиология

Наиболее частая причина анальной инконтиненции – травма сфинктерного аппарата прямой кишки, вследствие различных факторов (операции на прямой кишке и промежности, роды, чрезмерное насильственное растяжение сфинктера, противоестественный половой акт и т.д.), намного реже функциональные нарушения и врожденные аномалии (spina bifida позвоночника, недоразвитие крестца и т.д.).

16.2. Клиника

Тяжесть заболевания во многом определяется степенью нарушения замыкательного аппарата прямой кишки и может варьировать от неспособности удержания газов до неудержания жидкого и твердого кала. Необходимо помнить, что у ряда больных жалобы на недержание газов и кала может быть проявлением дисморфофобии, что требует консультации психиатра.

16.3. Диагностика

Для диагностики необходимо проведение специальных методов исследования, направленных на выяснение состояния замыкательного аппарата прямой кишки и состояния всей толстой кишки:

1)исследование анального кожного рефлекса;

2)пальцевое исследование прямой кишки;

3)ректороманоскопия;

4)ФКС;

5)проктография;

6)сфинктерометрия с помощью браншевого сфинктрометра с графической записью показателей;

7)электромиография;

8)кинорадиография;

9)манометрия прямой кишки;

10)рентгенологическое исследование костей таза.

RzGMU.Info

16.4. Лечение

Используютсяконсервативныеихирургическиеметодылечения. Консервативное лечение назначают при неорганической

форме недержания, а также органической форме при линейных дефектах жома, не превышающих ¼ окружности. Ведущим методом лечения является электростимуляция сфинктера и мышц промежности для повышения их тонуса (аппараты ЭАС-6-1, Эндотон 1). Применяют также препараты для улучшения нервномышечной проводимости (прозерин, АТФ, витамины), анаболики и т.д. Обязательно проводят лечение выявленных заболеваний толстой кишки. Большое значение придается специально разработанным комплексам ЛФК, в том числе методу Биофидбек (суть метода состоит в создании определенного внутрианального давления путем введения в задний проход эластического баллона, который больной старается сжимать мышцами).

Оперативное лечение применяется при наличии органических изменений в замыкательном аппарате прямой кишки, которые не поддаются или заведомо не могут быть излеченными при консервативной терапии. Возможны следующие операции сфинктеропластика (при дефекте сфинктера до ¼ окружности), при дефектах свыше 1/4 – сфинктеролеваторопластика. При повреждении боковой полуокружности сфинктера, что сопровождается травмой и перерождением мышц, поднимающих задний проход, выполняют сфиктероглютеопластику (замещение дефекта лоскутом большой ягодичной мышцы). При полном отсутствии запирательного аппарата прямой кишки при невозможности использования для пластики мышц ягодичной области показана пластика лоскутом большой приводящей мышцы бедра (Саламов К.Н., Дульцев Ю.В., 1998). Перспективным является способ пластики анального жома мышечными лоскутами бедра на мобильной сосудисто-нервной ножке (Татьянченко В.К.).

Все эти пластические операции относятся к сложным и должны выполняться высококвалифицированными колопроктологами, имеющими опыт лечения таких больных.

RzGMU.Info

ГЛАВА 17. ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ. COLITIS ULCEROSA

Язвенный колит /ЯК/ (прежнее название неспецифический язвенный колит – НЯК) – некротизирующее диффузное воспаление слизистой оболочки прямой и ободочной кишки. Заболевание характеризуется тяжелым течением с местными и общими системными осложнениями.

Заболеваемость ЯК неравномерна в разных странах. Наиболее высокая она в Швеции, Англии, Израиле до 234 на 100000 населения.

17.1. Этиология и патогенез

Причина ЯК не ясна. К вероятным факторам относят инфекционные (в том числе хламидиоз), дисбиоз, лекарственную, пищевую аллергию, стресс, иммунологические нарушения, генетические факторы, а также факторы окружающей среды, связанные с ее загрязнением. В патогенезе ЯК придают значение дисфункции гипофизарно-адреналовой системы, влиянию продуктов метаболизма кишечной флоры, аутоантител на эпителий толстой кишки. Определенную роль играет энергетическая недостаточность кишечного эпителия.

17.2. Патоморфология

Практически всегда поражается прямая кишка, начиная от зубчатой линии. Заболевание распространяется в проксимальном направлении. В патологический процесс в отличие от болезни Крона вовлекается только слизистая оболочка и подслизистый слой. Язвы различных размеров, края их ровные, подрытые, могут быть покрыты фибрином. Сочетание язв с отечной слизистой оболочкой создает впечатление псевдополипоза.

17.3. Классификация

Различают ЯК: По локализации:

–язвенный проктит и проктосигмоидит;

–язвенный левосторонний колит;

–язвенный тотальный колит;

–язвенный регионарный колит.

По течению: