- •Электронные и квантовые приборы свч

- •Глава 1 Общие сведения по электронным и квантовым приборам свч и оптического дипазонов

- •Особенности свч и оптического диапазонов

- •1.2. Общие сведения об электронных и квантовых приборах свч и оптического диапазонов и их основных параметрах

- •1.3. Классификация электронных и квантовых приборов свч и оптического диапазонов

- •Глава 2 триоды и тетроды свч

- •2.1. Полный ток в промежутке между электродами и во внешней цепи электровакуумных приборов

- •2.2. Работа триода на свч

- •2.3. Применение триодов и тетродов свч

- •Глава 3 клистроны

- •3.1. Пролетный двухрезонаторный клистрон

- •3.2. Двухрезонаторные клистронные генераторы

- •3.3. Многорезонаторные клистроны

- •3.4. Применение многорезонаторных клистронов

- •3.5. Отражательный клистрон

- •Глава 4 лампы бегущей волны типа о (лбво)

- •4.1 Принцип работы лампы бегущей волны

- •4.2. Замедляющие системы

- •4.3. Элементы линейной теории лбв

- •4.4. Параметры и характеристики лбв

- •4.5. Особенности устройства и применения лбв

- •4.6. Гибридные приборы типа о

- •4.7. Лампа обратной волны

- •Глава 5 приборы типа м

- •5.1. Движение электронов в скрещенных статических электрическом и магнитном полях

- •5.2. Взаимодействие электронов и свч поля

- •5.3. Лампа бегущей волны типа м (лбвм)

- •5.4. Лампа обратной волны типа м (ловм)

- •5.5. Многорезонаторный магнетрон

- •5.6. Митрон

- •5.7. Платинотрон

- •5.8. Приборы с циклотронным резонансом

- •Глава 6 полупроводниковые диоды и транзисторы свч

- •6.1. Полупроводниковые диоды свч

- •Глава 7 лавинно-пролетные диоды (лпд)

- •Глава 8

- •Глава 9 физические основы квантовых приборов

- •9.1. Энергетические уровни

- •9.2. Квантовые переходы

- •9.3. Ширина спектральной линии

- •9.4. Возможность усиления и генерации в квантовых системах

- •9.5. Взаимодействие бегущих электромагнитных волн с активной средой

- •Глава 10 квантовые приборы свч

- •10.1. Квантовые парамагнитные свч усилители

- •10.2. Квантовые стандарты частоты (ксч)

- •Глава 11 лазеры

- •11.1. Оптические резонаторы

- •11.2. Условия самовозбуждения и мощность излучения лазера

- •11.3. Характеристики излучения в оптическом диапазоне

- •11.4. Газовые лазеры

- •11.5. Лазеры на твердом теле

- •11.6. Жидкостные и химические лазеры

- •11.7. Полупроводниковые лазеры

- •11.8. Методы модуляции излучения лазера

- •11.9. Применение лазеров в технике связи

- •Заключение

- •Основные обозначения

- •Список литературы

- •Предметный указатель

- •Оглавление

- •Глава 6. Полупроводниковые диоды и транзисторы свч………………………….………

4.7. Лампа обратной волны

Устройство лампы обратной волны (ЛОВ) показано схематически на рис. 4.10, где 1 — электронная пушка, 2 — вывод энергии, 3 — замедляющая система, 4—поглотитель, 5 —коллектор, 6 — фокусирующая система. В ней используется магнитная фокусировка электронного потока. В отличие от ЛБВ, электронный поток взаимодействует с одной из обратных пространственных гармоник бегущей волны, которая, как известно из § 4.2, характеризуется тем, что ее фазовая и групповая скорости имеют противоположные направления.

Рис. 4.10

Так

как сопротивление связи пространственных

гармоник резко уменьшается с

увеличением номера гармоники, то в ЛОВ

используются обычно такие замедляющие

системы, в которых обратная

пространственная гармоника является

основной гармоникой либо минус

первой. Пусть в ЛОВ электронный поток

взаимодействует с полем первой

обратной пространственной гармоники,

фазовая скорость которой совпадает с

направлением движения электронов и из

(4.6) и равна

![]() .

Для эффективного взаимодействия, так

же как и в ЛБВ, скорость электронного

потока

.

Для эффективного взаимодействия, так

же как и в ЛБВ, скорость электронного

потока

![]() должна немного превышать скорость

волны

должна немного превышать скорость

волны![]() .

Будем считать

.

Будем считать![]() .

Электроны группируются в сгустки,

которые расположены в области тормозящего

поля, и отдают при торможении часть

кинетической энергии электромагнитной

волне. При этом энергия в замедляющей

системе в соответствии с направлением

групповой скорости распространяется

навстречу электронному потоку, т. е. от

коллектора к пушке. Поэтому

в ЛОВ вывод энергии необходимо располагать

комле электронной пушки. Поглотитель

в ЛОВ необходим для предотвращения

возбуждения на прямой гармонике, а также

для устранения влияния отражений от

нагрузки. Если ЛОВ на выходе плохо

согласована с нагрузкой, то отраженная

волна возвращается в пространство

взаимодействия и двигается к коллектору

без взаимодействия с электронным

потоком, так как не выполняется условие

синхронизма. Затем она отражается от

конца замедляющей системы у коллектора

(если там нет поглотителя) двигается к

выходу ЛОВ и взаимодействует с электронным

потоком. На выходе суммируются мощности

основной волны и отраженном. Если фазы

этих волн совпадают, то выходная мощность

возрастает, если противоположны —

то уменьшается. Поэтому при отсутствии

поглотителя наблюдаются колебания

выходной мощности в рабочем диапазоне

частот.

.

Электроны группируются в сгустки,

которые расположены в области тормозящего

поля, и отдают при торможении часть

кинетической энергии электромагнитной

волне. При этом энергия в замедляющей

системе в соответствии с направлением

групповой скорости распространяется

навстречу электронному потоку, т. е. от

коллектора к пушке. Поэтому

в ЛОВ вывод энергии необходимо располагать

комле электронной пушки. Поглотитель

в ЛОВ необходим для предотвращения

возбуждения на прямой гармонике, а также

для устранения влияния отражений от

нагрузки. Если ЛОВ на выходе плохо

согласована с нагрузкой, то отраженная

волна возвращается в пространство

взаимодействия и двигается к коллектору

без взаимодействия с электронным

потоком, так как не выполняется условие

синхронизма. Затем она отражается от

конца замедляющей системы у коллектора

(если там нет поглотителя) двигается к

выходу ЛОВ и взаимодействует с электронным

потоком. На выходе суммируются мощности

основной волны и отраженном. Если фазы

этих волн совпадают, то выходная мощность

возрастает, если противоположны —

то уменьшается. Поэтому при отсутствии

поглотителя наблюдаются колебания

выходной мощности в рабочем диапазоне

частот.

Распространение энергии в направлении, обратном направлению движения электронного потока, создает внутреннюю положительную обратную связь между полем волны и потоком электронов. Эта связь распределена во всем пространстве взаимодействия. Часть энергии волны возвращается электронному потоку, что способствуем дальнейшему группированию потока и возникновению автоколебательного режима.

Частоту

колебаний автоколебательной системы

с внешней цепью обратной связи обычно

находят из условия баланса фаз, т. е. из

условия, что суммарный сдвиг фазы в

замкнутом контуре, определяющем

усиление и обратную связь, кратен

![]() .

Такой подход не возможен в ЛОВ с

распределенной обратной связью, так

как в ней много петель обратной связи,

и обратная связь осуществляется на

любом элементе длины замедляющей

системы. Поэтому фазовое условие

самовозбуждения колебаний свяжем с

условием наилучшей передачи энергии

от электронного потока СВЧ полю. Это

условие состоит в том, что образовавшийся

сгусток электронов не должен выходить

из тормозящего поля электромагнитной

волны. Другими словами, необходимо,

чтобы относительный сдвиг фаз

.

Такой подход не возможен в ЛОВ с

распределенной обратной связью, так

как в ней много петель обратной связи,

и обратная связь осуществляется на

любом элементе длины замедляющей

системы. Поэтому фазовое условие

самовозбуждения колебаний свяжем с

условием наилучшей передачи энергии

от электронного потока СВЧ полю. Это

условие состоит в том, что образовавшийся

сгусток электронов не должен выходить

из тормозящего поля электромагнитной

волны. Другими словами, необходимо,

чтобы относительный сдвиг фаз![]() волны и сгустка не превышал

волны и сгустка не превышал![]() т. е.

т. е.

![]() ,

(4.22)

,

(4.22)

где

![]() определяет

сдвиг фаз, создаваемый волной обратной

пространственной гармоники, а

определяет

сдвиг фаз, создаваемый волной обратной

пространственной гармоники, а

![]() —

электронным потоком.

—

электронным потоком.

Очевидно,

что в общем случае

![]() может быть равно нечетному числу

может быть равно нечетному числу![]() :

:

![]() ,

n=0,

1, 2, . . . (4.23)

,

n=0,

1, 2, . . . (4.23)

Число

п

называют порядком

колебаний

в ЛОВ или номером

зоны колебаний.

Например, для зоны п=1,

![]() =

=![]() ,

поэтому 2/3 пути электронные сгустки

проходят в тормозящем, а 1/3 — в ускоряющем

полях, отбирая на этом участке энергию

от поля волны.

,

поэтому 2/3 пути электронные сгустки

проходят в тормозящем, а 1/3 — в ускоряющем

полях, отбирая на этом участке энергию

от поля волны.

В

связи с этим результирующая энергия,

передаваемая от электронного потока

полю, становится меньше, чем в зоне п=0,

которую обычно называют основной.

Если путем изменения ускоряющего

напряжения U0

изменить скорость движения электронов

![]() ,

то (4.23) будет выполняться уже для другого

значения фазовой скорости

,

то (4.23) будет выполняться уже для другого

значения фазовой скорости

![]() обратной пространственной гармоники.

Например, с увеличением U0

скорость электронов

обратной пространственной гармоники.

Например, с увеличением U0

скорость электронов

![]() возрастает и для выполнения (4.23) необходимо

увеличение

возрастает и для выполнения (4.23) необходимо

увеличение

![]() .

Так как дисперсия фазовой скорости

обратных пространственных гармоник

аномальная, то фазовая скорость

.

Так как дисперсия фазовой скорости

обратных пространственных гармоник

аномальная, то фазовая скорость

![]() возрастает

при увеличении частоты. Таким образом,

увеличение U0

приводит к увеличению частоты

генерируемых колебаний. Этим и объясняется

электронная

перестройка частоты

генерируемых колебаний.

возрастает

при увеличении частоты. Таким образом,

увеличение U0

приводит к увеличению частоты

генерируемых колебаний. Этим и объясняется

электронная

перестройка частоты

генерируемых колебаний.

Генерация колебаний в ЛОВ начинается при определенном минимальном значении анодного тока, который называется пусковым. При этом мощность возбуждаемых колебаний в ЛОВ превышает потери мощности в замедляющей системе (условие баланса амплитуд). Пусковой ток, требуемый для начала самовозбуждения, увеличивается с ростом номера п.

В [13] получены приближенные формулы для определения пускового тока ЛОВ и электронного КПД:

![]() .

.

Пусковой

ток уменьшается с увеличением сопротивления

связи

![]() замедляющей

системы, а также с увеличением электрической

длины замедляющей системы. Параметр

усиления С

в ЛОВ мал, поэтому электронный КПД

составляет примерно несколько процентов.

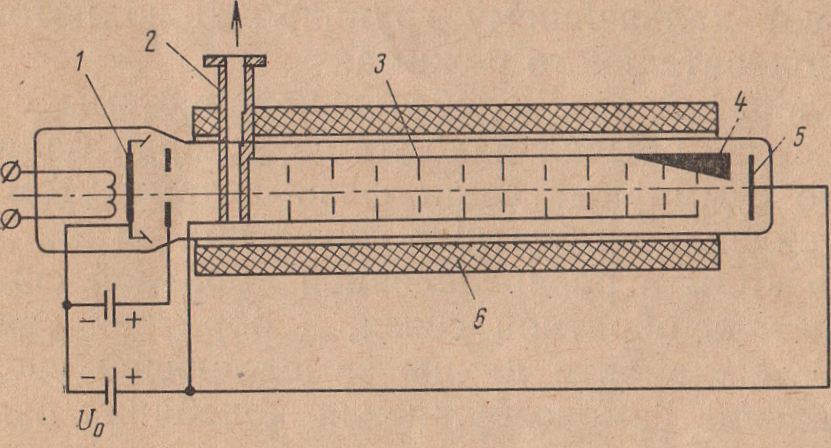

На рис. 4.11 приведена зависимость КПД

ЛОВ от отношения рабочего тока

замедляющей

системы, а также с увеличением электрической

длины замедляющей системы. Параметр

усиления С

в ЛОВ мал, поэтому электронный КПД

составляет примерно несколько процентов.

На рис. 4.11 приведена зависимость КПД

ЛОВ от отношения рабочего тока

![]() к пусковому. По оси ординат отложено

отношение нормированного значения

КПД к параметруС.

Данная зависимость получена в

результате решения уравнений нелинейной

теории ЛОВ. При увеличении рабочего

тока увеличиваются входная мощность

и соответственно КПД. Максимальное

значение КПД получается при отношении

к пусковому. По оси ординат отложено

отношение нормированного значения

КПД к параметруС.

Данная зависимость получена в

результате решения уравнений нелинейной

теории ЛОВ. При увеличении рабочего

тока увеличиваются входная мощность

и соответственно КПД. Максимальное

значение КПД получается при отношении

![]() .

Затем

при увеличении рабочего тока КПД и

выходная мощность уменьшаются.

.

Затем

при увеличении рабочего тока КПД и

выходная мощность уменьшаются.

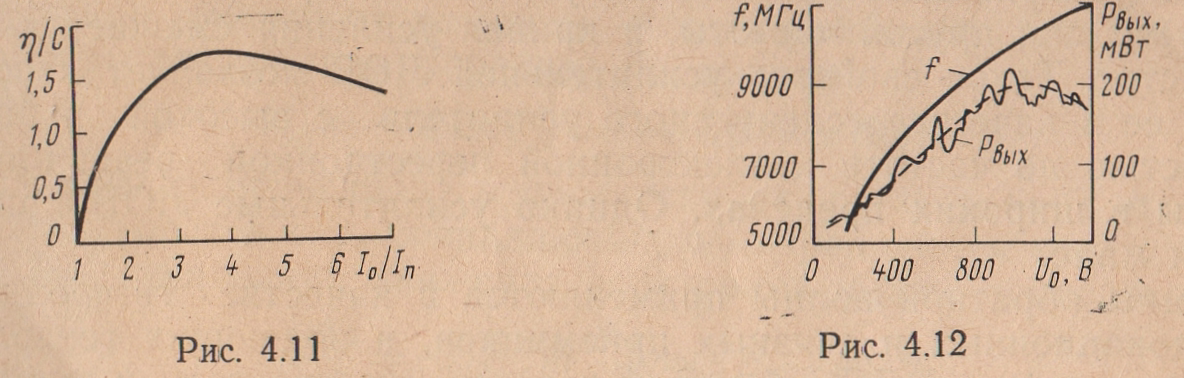

Важной

характеристикой ЛОВ является зависимость

выходной мощности и частоты генерируемых

колебаний от ускоряющего напряжения

(рис. 4.12). С увеличением ускоряющего

напряжения частота

генерируемых колебаний увеличивается,

т. е. имеет место электронная перестройка

частоты генерируемых колебаний.

Частотная характеристика ЛОВ является

нелинейной. Закон изменения частоты

обусловлен дисперсией замедляющей

системы. Ширина рабочего диапазона

электронной (перестройки частоты

генератора на ЛОВ определяется

характеристиками замедляющей системы

и допустимыми пределами изменения

выходной мощности. При коаксиальном

выводе энергии ЛОВ имеют коэффициент

перекрытия диапазона

![]() ,

а с волноводным выводом —

,

а с волноводным выводом —![]() .

.

Для

характеристики зависимости частоты от

напряжения удобно (пользоваться

понятием крутизны

электронной перестройки частоты:![]() .

Для ЛОВ сантиметрового диапазона

крутизна — не больше нескольких мегагерц

на вольт, а для миллиметрового —

десятки мегагерц на вольт.

.

Для ЛОВ сантиметрового диапазона

крутизна — не больше нескольких мегагерц

на вольт, а для миллиметрового —

десятки мегагерц на вольт.

Рассмотрим

теперь зависимость выходной мощности

от ускоряющего напряжения. Сначала

Рвых

растет, так как увеличивается

подводимая в ЛОВ мощность постоянного

тока

![]() ,

а затем в связи С увеличением Iп

рост Рвых

замедляется, возможно наступление

насыщения и даже спада. Кривая выходной

мощности весьма изрезана вследствие

отражений от поглотителя и недостаточного

согласования замедляющей системы с

выходным волноводом.

,

а затем в связи С увеличением Iп

рост Рвых

замедляется, возможно наступление

насыщения и даже спада. Кривая выходной

мощности весьма изрезана вследствие

отражений от поглотителя и недостаточного

согласования замедляющей системы с

выходным волноводом.

Лампа обратной волны может быть использована также как усилитель. В этом случае рабочий ток лампы должен быть меньше пускового. Процесс усиления в ЛОВ аналогичен процессу усиления в ЛБВ, только сигналы усиливаются в направлении, противоположном направлению движения электронов. Поэтому вход лампы расположен возле коллектора, а выход, как и в генераторе — около электронной пушки. Такой усилитель является регенеративным. Кривая усиления имеет вид узкой резонансной кривой, центр которой определяется условием синхронизма. При изменении ускоряющего напряжения условие синхронизма будет выполняться для другой частоты, и кривая усиления смещается по оси частот. Такое свойство усилительной ЛОВ позволяет использовать ее в качестве селективного усилителя с высокой избирательностью по частоте и электронной перестройкой резонансной частоты в широких пределах. Однако усилительные ЛОВ применяются мало.

Лампы обратной волны применяются в качестве гетеродинов радиолокационных и связных приемников, в задающих генераторах передатчиков РЛС с быстрой перестройкой частоты и широкополосных ЧМ системах передачи данных, в свипгенераторах измерительной аппаратуры. Разработаны ЛОВ для диапазона частот, от 0,5 до 870 ГГц. Основное достоинство ЛОВ, как уже было сказано, заключается в возможности электронной перестройки частоты в широкой полосе. Однако в последние годы в связи с крупными достижениями в области полупроводниковых приборов СВЧ начался процесс замены ЛОВ во вновь разрабатываемой аппаратуре на частотах до 10—12 ГГц »а полупроводниковые генераторы СВЧ. На более высоких частотах вместо ЛОВ все чаще используются генераторы на диодах Ганна. Полупроводниковые генераторы на диодах Ганна уже имеют предельную частоту 94 ГГц, а на ЛПД — 110 ГГц. (Проводятся также разработки этих приборов для более высоких частот.

В настоящее время выпускаются ЛОВ в основном для замены вышедших из строя в уже существующей аппаратуре. Максимальная выходная мощность ЛОВ составляет 100 Вт на частоте 30 ГГц, 1 Вт на частоте 70 ГГц и 10 мВт на частоте 400 ГГц. Новые типы ЛОВ разрабатываются только в субмиллиметровом диапазоне. Так, недавно закончилась разработка ЛОВ в полосе частот 340— 400 ГГц с выходной мощностью, превышающей 10 мВт, рабочее напряжение изменяется от 4 до 8 кВ. Эта ЛОВ предназначена для применения в космической аппаратуре. В приборе использован магнит из сплава самарий–кобальт, масса прибора 10 кг.