Биохимия растений

.pdf

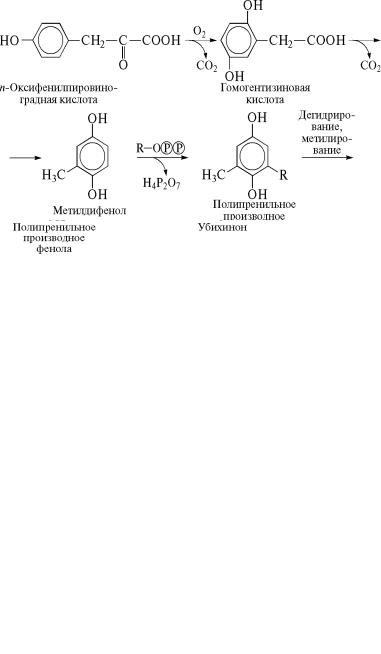

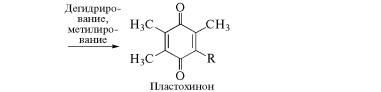

Пластохиноны синтезируются из n-оксифенилпировиноград-

ной кислоты — продукта шикиматного пути синтеза феноль˝ных соединений. В результате декарбоксилирования и гидрокси˝лиро-

вания n-оксифенилпировиноградная кислота превращается в го-

могентизиновую кислоту, которая затем декарбоксилирует˝ся и

дает метилдифенол. Далее происходит присоединение спирт˝ового полипренильного радикала по указанному ранее механизму˝. Пос-

ле этого образовавшийся продукт подвергается дегидриро˝ванию и метилированию. На конечном этапе происходящих при этом пр˝е-

вращений синтезируются пластохиноны.

551

Из метилдифенола может также синтезироваться витамин то˝-

коферол, а из хоризмовой кислоты путем последовательных п˝ревращений образуется витамин К. Таким образом, для синтеза˝

большинства фенольных соединений используются продукты˝ фо-

тосинтеза и дыхательных реакций.

13.3. ПОЛИМЕРНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Очень распространенным полимерным фенольным соединени-˝

ем является лигнин, который в большом количестве содержится в

одревесневших тканях растений (25—35 %). В вегетативной массе˝

растений его содержание обычно составляет 5—10 % в расчете н˝а

сухую массу. Лигнин откладывается в клеточных стенках рас˝тений

и инкрустирует целлюлозные микрофибриллы. Он представля˝ет

собой устойчивое к действию микроорганизмов вещество, и т˝оль-

ко лишь некоторые виды микроорганизмов способны медленн˝о

его разрушать. Лигнин практически не растворяется в орган˝иче-

ских растворителях и даже в 70%-й серной кислоте. Для его пе-

ревода в растворимое состояние используют гидросульфитные

растворы, которые применяют для очистки от лигнина целлюл˝озной массы при производстве бумаги.

По строению молекул лигнин представляет собой сложное по˝- лимерное соединение фенольной природы с молекулярной ма˝с-

сой более 10 тыс. Его синтез осуществляется путем окислител˝ьной

конденсации молекул оксикоричных спиртов — n-оксикоричного,

кониферилового и синапового. Под действием специфическо˝й пе-

роксидазы с участием Н2Î2 из молекул спиртов инициируется об-

разование свободных радикалов, которые, взаимодействуя м˝ежду

собой, образуют нерегулярную полимерную структуру, харак˝тер-

ную для молекул лигнина. Оксикоричные спирты синтезируют˝ся

при восстановлении соответствующих оксикоричных кислот˝. При

образовании свободных радикалов из молекул оксикоричны˝х

спиртов неспаренный электрон может локализоваться не то˝лько

на атоме кислорода фенольного гидроксила, но и в нескольк˝их

других положениях. Поэтому в результате конденсации таки˝х радикалов образуется множество полимерных связей.

У каждого вида растений отмечаются свои особенности стро˝е- ния лигнина и частоты встречаемости в молекуле полимера о˝статков молекул оксикоричных спиртов. В структуре лигнинов хв˝ой-

552

ных пород преобладают остатки кониферилового спирта, у ли˝- ственных пород — синапового. В лигнинах злаковых растен˝ий с большой частотой встречаются остатки n-оксикоричного спирта и почти отсутствуют остатки синапового. В составе лигнина большинства других травянистых растений содержится около 50 %˝

остатков кониферилового спирта, 30 % n-оксикоричного и 20 % остатков синапового спирта.

Лигнин не усваивается в организме человека и животных, по˝- этому его накопление в кормовых растениях снижает перева˝римость органического вещества корма, а следовательно, и пи˝тательную ценность растительной продукции. Например, при ув˝е- личении в кормовых травах содержания лигнина с 5 до 12—14 % переваримость питательных веществ корма снижается в 2 раза.

К полимерным фенольным соединениям относятся также дубильные вещества. Они получили такое название благодаря способности взаимодействовать с коллагеном — белком кожных˝ покровов животных и образовывать прочную поперечную струк˝туру, что используется при дублении кож. Однако к дубильным вещ˝е- ствам относят и сравнительно низкомолекулярные веществ˝а с терпким вяжущим вкусом, но не обладающие способностью дуб˝- ления кожи. Они играют важную роль как пищевые компоненты˝ растительной продукции.

Дубильные вещества в значительной степени определяют те˝рпкий и вяжущий вкус многих плодов и ягод. Содержание дубиль˝- ных веществ в этих растительных продуктах обычно составл˝яет 0,02—0,05 %, однако в некоторых из них значительно больше — до 0,2—0,3 % (яблоки, айва, вишня), в терне — 1,5—1,7 %.

Типичные дубильные вещества имеют молекулярную массу до˝ 5000 и образуют полимерные структуры с участием ряда мономер˝-

ных фенольных соединений. Они подразделяются на гидролиз˝уемые и конденсированные дубильные вещества.

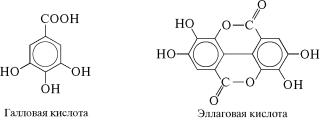

Г и д р о л и з у е м ы е д у б и л ь н ы е в е щ е с т в а при кислотном гидролизе дают мономерные вещества фенольной˝ и нефенольной природы. В зависимости от природы фенольного компонента различают галловые и эллаговые дубильные вещ˝ества. Галловые дубильные вещества при кислотном гидролизе дают галловую кислоту, а эллаговые дубильные вещества — эллаговую кислоту.

553

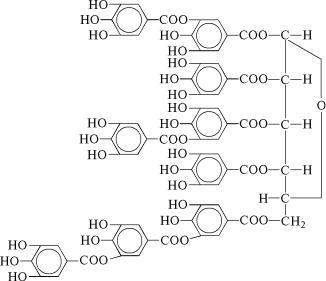

Хорошо изученный представитель галловых дубильных веществ — галлотаннин. Молекулы галлотаннина включают ос˝татки глюкозы, к которым сложноэфирной связью присоединяются ч˝е- рез карбоксильные группы остатки галловой кислоты. С кажд˝ым

остатком глюкозы образуют связь пять остатков галловой к˝ислоты. К остаткам галловой кислоты, соединенным с глюкозой, че˝рез

карбоксильные группы присоединяются другие остатки гал˝ловой кислоты. В структуре молекулы могут последовательно прис˝оеди-

ниться до трех остатков галловой кислоты, и сочетание так˝их

структур может быть разное. Поэтому галлотаннин представ˝ляет

собой довольно сложную смесь эфиров, различающихся харак˝те-

ром соединения и числом остатков галловой кислоты. Ниже п˝оказано строение одного из таких сложных эфиров глюкозы и га˝лло-

вой кислоты:

Известны дубильные вещества, у которых галловая кислота о˝б- разует эфиры с другими моносахаридами, а также с хинной ки˝слотой. Галловые дубильные вещества содержатся в листьях и л˝исто-

вых галлах сумаха, коре каштана, стручках ряда тропически˝х рас-

тений; в некоторых растениях они накапливаются в вакуолях˝. Эллаговые дубильные вещества откладываются в кожуре соз˝ре-

вающих грецких орехов и гранатов, древесине эвкалипта и в˝ пло-

дах ряда тропических растений.

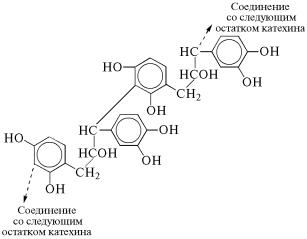

К о н д е н с и р о в а н н ы е д у б и л ь н ы е в е щ е с т в а — продук-

ты поликонденсации катехинов или лейкоантоцианов. Проис˝хо-

554

дит также образование и сополимеров, когда в процесс конд˝енсации вовлекаются молекулы катехинов и лейкоантоцианов. Си˝нтез конденсированных продуктов осуществляется за счет разр˝ыва связи в кислородсодержащей циклической группировке катехи˝нов

или лейкоантоцианов и присоединения образовавшегося ра˝дикала к главному ароматическому ядру следующей молекулы полиф˝ено-

ла (показано стрелкой). Строение синтезирующегося из кате˝хинов полимера можно представить в виде следующей схемы:

Конденсированные дубильные вещества содержатся в коре

хвойных деревьев и ивы, в древесине дуба, каштана, акации, а˝ так-

же во многих плодах и ягодах. Димерные продукты конденсац˝ии

катехинов и лейкоантоцианов, как указано ранее, определяю˝т вкус и окраску черного чая.

В результате окислительной конденсации пирокатехина и д˝и- оксифенилаланина синтезируются полимерные продукты, на˝зы-

ваемые меланинами. Они представляют собой вещества темно-

коричневого цвета, которые вызывают потемнение растител˝ьных продуктов под действием кислорода воздуха. Появление тем˝ноокрашенных продуктов наблюдается на поверхности сырых о˝чи- щенных клубней картофеля, нарезанных овощей, плодов и ягод.

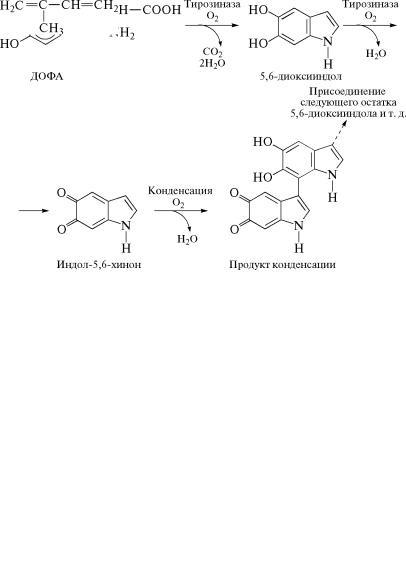

Источником образования меланинов являются аминокислоты

тирозин и фенилаланин, которые окисляются в диоксифенилаланин под действием фермента тирозиназы. На следующем этапе

диоксифенилаланин, подвергаясь реакциям окисления, дека˝рбок-

силирования и циклизации, превращается в 5,6-диоксииндол и в˝ индол-5,6-хинон, которые вступают в реакции конденсации межд˝у

собой и с молекулами пирокатехина. Схематически образование

555

темноокрашенных продуктов конденсации из диоксифенилал˝а- нина (ДОФА) можно представить следующим образом:

В результате щелочного гидролиза растительные меланины˝ распадаются на пирокатехин, протокатеховую и салицилову˝ю кис-

лоты, при этом образуется также небольшое количество 5,6-дио˝к-

сииндола. У животных пигменты черного цвета меланины синт˝е-

зируются в особых клетках — меланоцитах из диоксифенилал˝анина в виде конденсированных продуктов на основе индольных˝ производных. Пигменты рыжих волос также синтезируются из диоксифенилаланина, но с участием цистеина, поэтому в про˝дук-

тах конденсации содержится не только азот, но и сера.

13.4.ТЕРПЕНОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Êтерпеноидным соединениям относятся терпены и их произ-

водные, в основе строения которых находятся молекулы диен˝ово-

го углеводорода — изопрена:

556

По строению молекул различают алифатические и цикличес-

кие терпены, тесно связанные взаимными переходами. В зави˝си-

мости от числа углеродных атомов терпены подразделяют на˝ не-

сколько групп: монотерпены (С10), сесквитерпены (С15), дитерпе-

íû (Ñ20), тритерпены (С30), тетратерпены (С40) и политерпены (более С40).

Терпены — в основном продукты растительного происхожде˝-

ния, однако некоторые из них служат феромонами у членисто˝ногих (ювениальный гормон насекомых). В растениях терпены и ˝их производные накапливаются в железистых волосках и чешуй˝ках (эфирные масла), смоляных ходах (смолы), млечном соке (каучу˝к и гутта). Внутри клеток растений терпены содержатся преим˝ущественно в виде гликозидов терпеновых спиртов.

Многие представители монотерпенов и сесквитерпенов и их˝ кислородсодержащие производные в виде альдегидов, спирт˝ов и эфиров с карбоновыми кислотами являются главными компон˝ентами эфирных масел.

Эфирными маслами называют легколетучие жидкости, обусловливающие аромат многих растительных продуктов, характер˝ный вкус и запах овощей, плодов и ягод. Содержание эфирных масе˝л в овощах обычно составляет в расчете на сырую массу 10—100 мг%,

âклубнях картофеля и хрене — до 200, в яблоках, персиках, вин˝о-

граде — 1—10, в кожуре лимонов, апельсинов, мандаринов — 1,2—˝ 2,5 %. Особенно много эфирных масел накапливается в вегетати˝в- ных органах и цветках эфироносных растений (некоторые ра˝зновидности розы, герани, лаванды, мяты и др.). Из этих растений эфирные масла выделяют промышленным способом и использу˝ют

âпарфюмерии, косметике, производстве мыла. Эфирные масла˝ плодов и ягод, некоторых семян находят применение в качес˝тве вкусовых и ароматических веществ в пищевой промышленнос˝ти, а также при изготовлении фруктовых эссенций.

Кроме веществ терпеноидной природы в состав эфирных масе˝л

могут также входить нетерпеновые спирты (метанол, этанол˝, пен-

танол-1, или амиловый спирт, и др.), альдегиды (формальдегид, уксусный, валериановый альдегиды и др.), карбоновые кислот˝ы (уксусная, валериановая, антраниловая и др.), а также сложны˝е эфиры, кетоны и некоторые углеводороды. Каждое эфирное ма˝с- ло обычно представляет собой смесь многих химических ком˝понентов.

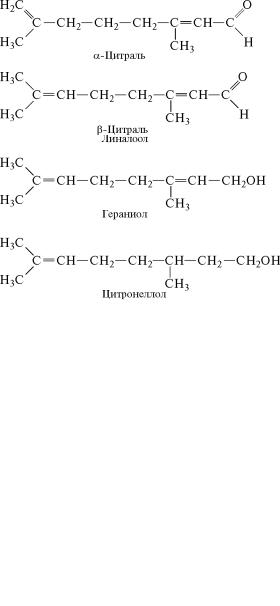

Ìо н о т е р п е н ы включают алифатические и циклические формы. Важнейшими представителями алифатических моноте˝р- пенов являются мирцен и образуемые из него спирты: гераниол, линалоол, цитронеллол:

557

Все они входят в состав эфирных масел многих растительных

продуктов. Мирцен в большом количестве (до 50 %) содержится в˝

эфирных маслах хмеля и сумаха, гераниол — эвкалипта, лина˝лоол — апельсина, ландыша, персиков. В апельсиновом масле с˝одер-

жатся также сложные эфиры линалоола с масляной и каприлов˝ой

кислотами, а в персиковом масле — сложные эфиры линалоол˝а с

муравьиной, уксусной и валериановой кислотами. Гераниол и˝ цитронеллол — основные компоненты розового и гераниевого ˝масел.

В апельсиновом и лимонном маслах присутствуют альдегидн˝ые производные гераниола — α- è β-цитрали:

Циклические монотерпены подразделяют на моноциклически˝е

и бициклические. Из моноциклических монотерпенов наибол˝ее

558

распространены лимонен и его кислородсодержащие производные — ментол, карвон, α-терпинеол:

Лимонен содержится в эфирных маслах апельсина, укропа и

тмина, а также в скипидаре. В лимонном и мандариновом масле˝

на его долю приходится до 90 %. Ментол — основной компонент˝

эфирного масла мяты перечной. В маслах укропа, тмина и мяты˝

присутствует циклический кетон — карвон. В можжевелово˝м масле концентрация α-терпинеола достигает 65 %.

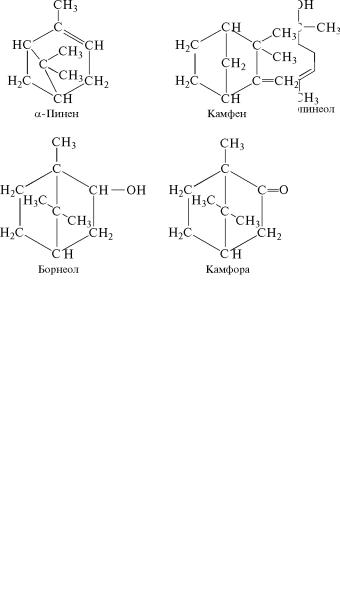

Бициклические монотерпены имеют в шестичленной цикли-

ческой структуре дополнительные связи, разделяющие ее на˝ две

смежные циклические группировки. Типичными представите˝ля-

ми бициклических монотерпенов являются пинен è камфен, а также их спиртовое и кетонное производные — соответственно борнеол è камфора:

559

Очень много α-пинена содержится в скипидаре (более 60 %), и он в значительной степени определяет запах скипидара. Кам˝фен является одним из компонентов лавандового, пихтового и ки˝парисового масел. В пихтовом и лавандовом эфирных маслах на˝ряду

с камфеном в большом количестве содержится монотерпенов˝ый бициклический спирт — борнеол. Он также присутствует в э˝фир-

ном масле кардамона и некоторых других растений, использу˝емых в качестве пряностей. Камфора — основной компонент камф˝ор-

ного масла, много его накапливается в древесине и листьях˝ кам-

форного лавра, некоторых разновидностях полыни. Камфору

можно получить путем окисления борнеола.

Ñ å ñ ê â è ò å ð ï å í û (Ñ15), как и монотерпены, имеют алифатические и циклические формы. К известным представител˝ям

алифатических форм сесквитерпенов относят α-изомер фарнезе-

на, который содержится в покровном воске и эпидермисе соз˝рева-

ющих яблок. В результате накопления α-фарнезена в поверхност-

ных тканях яблок происходит их побурение вследствие окис˝ления этого терпеноидного соединения и образования гидроперо˝ксидов.

К циклическим сесквитерпенам относится абсцизовая кисл˝ота —

один из растительных гормонов, участвующий в ингибирован˝ии

ростовых процессов. Фитоалексины картофеля, томатов и пер˝цев

также являются сесквитерпенами, определяющими устойчив˝ость этих растений к действию фитопатогенов. Из кислородных пр˝оиз-

водных сесквитерпенов следует отметить неролидол — ком˝понент

эфирного масла апельсиновых цветков, который использует˝ся в

парфюмерии в качестве вещества, понижающего летучесть эф˝ир-

ных масел.

К производным дитерпенов (С20) относятся некоторые важные

биологически активные соединения: растительные гормоны˝ группы гиббереллина; спирт фитол, входящий в состав хлорофилл˝а;

витамин А. В растительных выделениях смолах содержатся ци˝к-

560