gistologia

.pdf

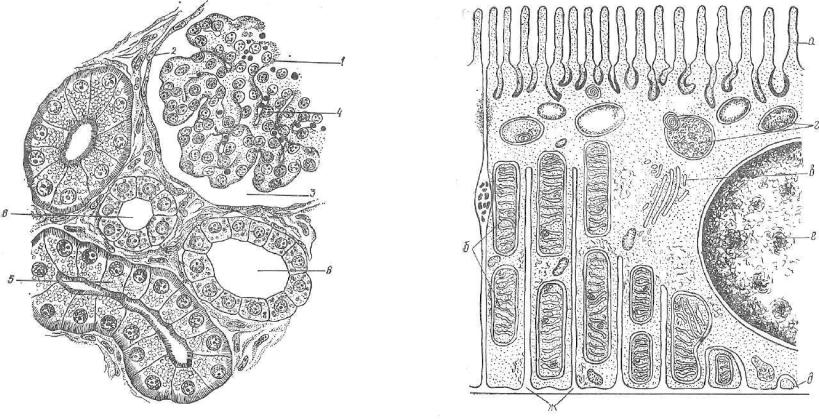

П р о к с и м а л ь н ы й к а н а л е ц подразделяют на извитую и прямую части. Извитая часть — проксимальный извитый каналец, образуя петли в корковом веществе в области почечного тельца, направляется к периферии органа, возвращается и переходит в прямую часть — проксимальный прямой каналец. Он-то и направ ляется в мозговое вещество и представляет собой толстую часть нисходящего отдела петли. Диаметр проксимального канальца око ло 60 мкм. Полость его варьирует от узкой щели до широкого округлого просвета. Эпителий проксимального канальца состоит

.из одного слоя кубических клеток. Их апикальная поверхность •содержит многочисленные микроворсинки, в совокупности обра зующие на поверхности клеток щеточную каемку. Последняя ха рактеризуется высокой активностью щелочной фосфатазы, что 404

о — микроворсинки; б — митохондрии; в — комплекс Гольджи; г — включения се крета; 9 — базальная мембрана; е — ядро; ж — складки базальной гогазмолеммы.

свидетельствует о ее участии в процессах обратного всасывания из первичной мочи глюкозы (рис. 302, 303). У основания микро ворсинок щеточной каемки оболочка клеток, погружаясь в пито-. плазму, образует тончайшие канальца. В цитоплазме апикального полюса клеток формируются вакуоли, которые характеризуются положительной реакцией на кислую фосфатазу, что позволяет ин терпретировать их как вторичные лизосомы, структуры, участвую щие в переваривании абсорбированных из первичной мочи молекул белка.

В базальной части клеток проксимального канальца нефрона сосредоточены митохондрии. Они расположены цепочками, разгра ниченными глубокими складками плазмолеммы базального полюса клеток.

405

Закономерное расположение? митохондрий и складок плазма» леммы, определяющее при све товой микроскопии характерную* для клеток проксимального ка нальца базальную исчерченность, свидетельствует об ак*

тивности транспорта веществ в процессе формирования дефини тивной мочи. В проксимальном отделе реабсорбируются 85% воды и электролитов, глюкоза, аминокислоты, витамины.

Т о н к и й н и с х о д я щ и й о т д е л п е т л и н е ф р о н а . . Проксимальный прямой каналец, резко сужаясь (до 13—15 мкм),. переходит в тонкий каналец. Кубический эпителий проксимально го канальца сменяется плоским (0,5—2 мкм высотой). Участки клеток, содержащие ядра, выступают в просвет канальца. На апи кальной поверхности клеток имеются одиночные микроворсинкиЦитоплазма клеток бедна органеллами. Они содержат одиночпые? митохондрии, отдельные свободные рибосомы и центросому, рас положенную около ядра. Оболочка клетки в ее базальной части? образует одиночные складки (рис. 304).

Тонкие канальца нефронов, клубочки которых локализованы в> периферической зоне коркового вещества органа, короткие. Опт ограничены только нисходящим сегментом петли мочевого каналь ца. В более длинных петлях нефрона, берущих начало от почечных телец, расположенных в глубокой зоне коркового вещества, тонкиеканальца длиннее. Они проходят в глубокую зону мозгового веще ства, там образуют петлю, вновь возвращаются в его перифериче скую зону и только здесь переходят в следующий толстый отдея • восходящей части петли (см. рис. 298). Место перехода считаете» границей наружной и внутренней зон мозгового вещества. Внут ренняя зона содержит только тонкие канальца и собирательны© трубки. В тонком отделе петли (тонком канальце нефрона) про должается всасывание воды из просвета канальца в кровеносны© капилляры, оплетающие последний.

Дистальный каналец короче и несколько тоньше проксималь ного (20—50 мкм). Он состоит из прямой части (дистального пря мого канальца) и извитой части (дистального извитого канальца) о. Прямая часть составляет толстый восходящий отрезок петли. Дис тальный прямой каналец имеет диаметр 35 мкм. Щеточная каемка! и апикальный каналец отсутствуют, но в базальной части эпите лиальных клеток цепочки митохондрий, расположенных между складками базальной плазмолеммы, образуют базальную исчерченность (рис. 305). Комплекс Гольджи развит слабо. Он располагает-

406

Начальные отделы собирательных трубок, локализованные в мозговых лучах паренхимы почки, выстланы однослойным кубиче ским эпителием. У него светлая бесструктурная цитоплазма и чет ко выражены границы клеток. По мере слияния собирательных трубок в глубокой зоне мозгового вещества эпителий становится выше, поэтому в сосочковых протоках он представлен уже типич ным призматическим эпителием.

Ю к с т а г л о м е р у л я р н ы й к о м п л е к с — комплекс струк тур в области сосудистого полюса почечного клубочка, продуци рующий гормон ренин, который участвует в цепи реакций форми рования в плазме крови вазоконстриктора ангиотензина, регули рующий кровяное давление и реабсорбцию натрия и воды в почеч ных канальцах.

В состав комплекса входят: 1) плотное пятпо дистального ка нальца, 2) эпителиоидные, или юкстагломерулярные, клетки стен ки приносящей артериолы, 3) клеточные островки Гурмагтига, расположенные между приносящими и выносящими артериолами почечного тельца. Морфологически последние характеризуются мелкими продолговатыми ядрами.

Вобласти контакта приносящей артериолы почечного тельца.

идистального канальца нефрона в стенке артерии отсутствует внутренняя эластическая мембрана. Под эндотелием этого сегмен та приносящей артериолы лежат эпителиоидные клетки, их цито1- плазма слабобазофильна, содержит гранулярную цитоплазматическую сеть и крупную зернистость, дающую положительную ШИК-реакцию, не окрашивающуюся гематоксилин-эозином, — юкстагломерулярные клетки. Они тесно прилежат к основанию клеток плотного пятна мочевого канальца, который в данном уча стке не имеет базальной мембраны. Комплекс Гольджи клеток сме щен в их базальный полюс.

Клетки Гурмагтига лежат между приносящей и выносящей ар териолами и плотным пятном (см. рис. 297). Они имеют длинные отростки. Строма мозгового вещества почек содержит отростчатые клетки, контактирующие с канальцами петель нефронов и крове носными капиллярами. Предполагается участие этих клеток в про цессах обратного всасывания в кровь электролитов.

Васкуляризация почек. Почечная артерия, поступив в ворота почки, образует междолевые артерии, проходящие между пирами дами органа. На границе коркового и мозгового вещества паренхи мы органа они переходят в дуговые артерии, от которых в парен химу коркового вещества отходят междольковые, или радиальные,, артерии, следующие к поверхности органа. Последние отдают мно гочисленные приносящие артериолы, поступающие в почечные тельца и формирующие в них капиллярные клубочки. Выносящие артериолы клубочков корковых нефронов вторично распадаются на кортикальную перитубулярную капиллярную сеть, отводящую кровь по венозной системе в сосуды почки. Последняя берет нача ло под капсулой органа от звездчатых вен, которые формируют междольковые вены, следующие параллельно междольковым арте-

408

риям и впадающие в дуговые вены. Дуговые вены, сливаясь, фор мируют междолевые вены, впадающие в почечную вену.

Выносящие артериолы юкстамедуллярных нефронов частично распадаются на мозговую перитубулярную капиллярную сеть, а частично и на прямые сосуды сосудистого пучка. Это тонкостен ные сосуды большего диаметра, чем капилляры. Они образуют петли в мозговом веществе. Артериальная и венозная части петли тесно соприкасаются, что обеспечивает быстрый обмен электроли тами в этой противоточной системе. Сосудистый пучок играет важную роль в окончательной концентрации мочи, унося воду, по ступающую из собирательных трубок и поддерживая таким обра зом разность концентраций между содержимым собирательных трубок и окружающей их гипертонической средой.

Иннервация почки. Нервные стволы, поступающие в почку по ходу кровеносных сосудов, содержат миелиновые и безмиелиновые волокна. Миелиновые волокна берут начало преимущественно от задних грудных и передних поясничных ганглиев и заканчиваются рецепторными окончаниями, локализованными в различных отде лах паренхимы почки. Безмиелиновые нервные волокна симпати ческой-и парасимпатической природы выявлены во всех отделах нефрона, в том числе в области юкстагломерулярного комплекса. В области почечной лохапки и в паренхиме органа описаны от дельные ганглиозные клетки.

МОЧЕОГВОДЯЩИЕ ПУТИ

К мочеотводящим путям относят собирательные трубки, почечные чашки, почечные лоханки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеис пускательный канал. Стенка всех отделов мочеотводящих путей, кроме собирательных трубок, состоит из переходного эпителия и собственной пластинки слизистой, составляющих в совокупности слизистую оболочку, а также подслизистой основы, мышечной и наружной оболочек.

Почечные чашки и лоханки выстланы изнутри переходным эпи телием. Под эпителием лежит рыхлая неоформленная соединительпая ткань собственной пластинки слизистой оболочки. У лошадей и свиней в собственной пластинке содержатся трубчато-альвеоляр- пые я^елезы. Мышечная оболочка почечной чашки и лоханки раз вита слабо. В ней можно выделить два слоя: внутренний — про дольный и наружный — циркулярный. У свиней циркулярный слой в области сосочков развит сильнее и образует сфинктер.

Мочеточники. Внутренним слоем слизистой оболочки мочеточ ника является переходный эпителий. Собственная пластинка сли зистой оболочки состоит из рыхлой неоформленной соединительной •ткани. У лошадей в ней содержатся трубчато-альвеолярные желе зы. Мышечная оболочка содержит три слоя гладкой мышечной ткани: внутренний — продольный, средний — циркулярный и на ружный — продольный. У лошадей, крупного рогатого скота и сви ней наружный и внутренний продольные слои развиты слабо и

409

/

чаще бывают представлены лишь отдельными пучками глад ких мышечных клеток. Снару жи мочеточники покрыты сое-: динительнотканной оболоч

кой — адвентицией (рис. 806).. Мочевой пузырь. Стенка мо чевого пузыря образована сли

зистой оболочкой, подслизистой основой, мышечной и наружной (адвентициальной) оболочками. В переходном эпителии мочевого» пузыря хорошо представлены специфические для него три слое клеток: поверхностный, промежуточный и базальный. Поверхност ный слои состоит из крупных кроющих клеток. Форма их зависит от степени растяжения стенки органа и колеблется от плоской до* кубической. Ядра округлой формы независимо от степени растяже ния, а следовательно, и формы клеток. Свободная поверхность кле ток имеет защитный слои слизи, или кутикулу.

Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой? соединительной ткани, богатой эластическими волокнами, регули рующими изменения площади слизистой оболочки органа при раз личной степени его наполнения. Слизистая оболочка в соответст вии со степенью сокращения мышечной образует более или менеевыраженные складки. Последние отсутствуют в области впадения мочеточников и выхода мочеиспускательного канала, так как эти участки стенки мочевого пузыря не имеют подслизистой основы ш слизистая оболочка сращена в них с мышечной стенкой.

Мышечная оболочка мочевого пузыря содержит три нечетка разграниченных слоя гладких мышечных клеток: внутренний и на ружный — продольные, а средний (наиболее толстый) — цирку лярный.

В шейке мочевого |

пузыря |

циркулярный слой мышечной' |

|

оболочки образует сфинктер. |

|

||

Наружная |

оболочка |

органа в |

области впадения мочеточников» |

и выхождения |

мочеиспускательного канала представляет собой |

||

соединительнотканную адвентицию, а в области поверхности орга на, обращенной в брюшную полость, покрыта серозной оболочкой» Мочевой пузырь иннервируется симпатическими, парасимпа тическими и спинальными нейронами. Нервные волокна в стенке мочевого пузыря образуют три нервных сплетения: адвентициальное, межмышечное и подэпителиальное. Адвентициальное сплете ние содержит миелиновые и безмиелиновые нервные волокна- В составе нервных сплетений мочевого пузыря имеется значитель ное количество ганглиев и одиночных нейронов. В числе нейроци-

ч:ов наряду с типичными мотонейронами имеются и рецепторные щейроциты (клетки II типа Догеля).

Мочеиспускательный канал самок содержит три оболочки: сли зистую, мышечную и адвентицию. Внутреннюю часть слизистой оболочки составляет многослойный призматический (местами пе реходный) эпителий. У кобылы и овцы он многослойный плоский. У свиней и травоядных животных эпителий образует различной глубины впячивания. Собственная пластинка слизистой состоит из соединительной ткани, богатой эластическими волокнами. В мы шечной оболочке мочеиспускательного канала самок различают внутренний продольный слой и наружный циркулярный, состоя щий из отдельных мышечных пучков.

Мочеиспускательный канал самцов от мочевого пузыря до се редины канала выстлан переходным эпителием, который сменяется многослойным призматическим, переходящим в конечной его •части в многослойный плоский. Собственная пластинка слизистой •оболочки содержит слизистые железы и венозные сплетения, пере ходящие в пещеристые тела мочеиспускательного канала. В мы шечной оболочке два слоя гладких мышечных клеток: внутрен н и й — продольный и наружный — циркулярный. В области внут реннего отверстия мочеиспускательного канала они входят в •сфинктер мочевого пузыря.

Почки птиц представлены тремя долями, каждая из которых распадается на корковые и мозговые дольки. Ветви мочеточника, образуя большое число собирательных трубок, формируют дольки мозгового вещества. Ветви последних проникают в корковое веще

ство почки.

Корковое вещество образовано от дельными корковыми дольками, между ними проходят крупные междольковые вены. Дольки широким основанием об-

Рис. 308. Изолированные мозговой

(А) и корковый (Б) почечные ка нальца курицы:

1 —^ проксимальный отдел нефрона; 2— вставочная часть нефрона; 3 — почечное тельце; 4 — связующая часть нефрона; 5 — петля нефрона; в — тонкое колено петли; 7 — толстое колено петли; 8 — корковый собирательный проток.

410

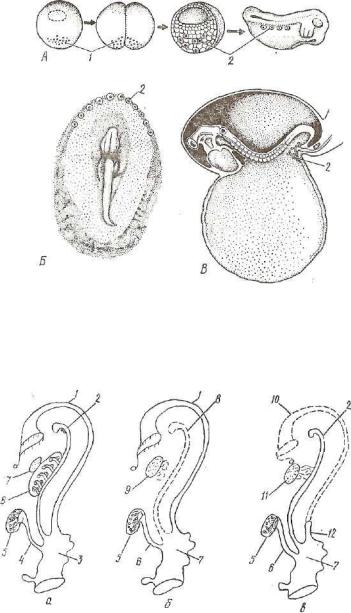

9?ис. 309. Возникновение первичных половых клеток у амфибий Oil' У к у р и н о г о заР°ДЫша (Б) и у зародыша млекопитающих

1 — зародышевая плазма; 2 — первичные половые клетки.

)Рис. 310. Схема развития половых желез:

£„Г инДиФФеРентная стадия; б — развитие в сторону самки- в — пяя-

.витие в сторону самца; 1 — мюллеров канал- 2 - вольАоТ к'яня^ 5 мочеполовой синус; 4 — мочеточник; 5 - втовичнаГпочкя- Й "р^Т

'!а°л° Г-1 зач7токТичанИК8яа.КЛгаГа: * ~ РедуРпиРованн°ый^ольфов0^ * Г - зачатоТСаеТм°еКннЯ„ИкаН;ИВ'^«^ВУЗК?™* м ю ^ровФ канал;

Завершающая, третья стадия называется |

с т а д и е й р а з |

в и |

т и я п о л о в ы х к л е т о к . Она протекает в |

сформированных |

се |

менниках и яичниках. |

|

|

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМЦОВ |

|

|

Семенники — парные органы, которым присуща экзокринная и эн докринная секреция. От большинства экзокринных желез семен ники отличаются тем, что они продуцируют не жидкий секрет,, а половые клетки — спермин. Эндокринная функция семенников сводится к секреции мужского полового гормона — тестостерона. Он стимулирует развитие половых рефлексов, регулирует дифференцировку пола и проявление половых признаков самца. Следова тельно, семенники — это гонады самцов, где одновременно осуще ствляются сперматогенез и образование половых гормонов.

Снаружи семенник покрыт собственной влагалищной оболоч кой, представляющей собой висцеральный листок брюшины. Далеележит плотная соединительнотканная (белочная) оболочка. В еесостав входят главным образом коллагеновые волокна. Эластиче ские волокна встречаются реже. В основном веществе между во локнами находятся удлиненной формы фибробласты. Глубокие слои белочной оболочки построены из рыхлой соединительной тка ни, богатой кровеносными сосудами, что дает основание выделять еще одну оболочку — сосудистую.

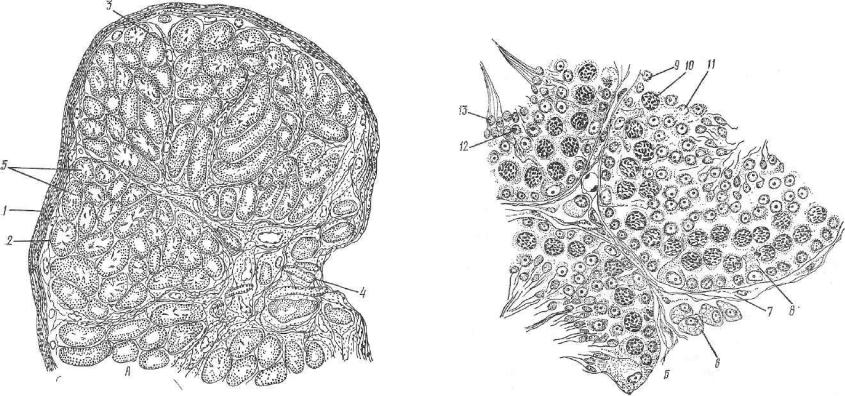

От белочной оболочки в глубь органа отходят соединительно тканные перегородки — септы, делящие семенник и а дольки» В одной из зон семенника белочная оболочка утолщается и образу ет средостение, в котором расположена сеть семенника. Оболочки семенника, септы и средостение, то есть соединительнотканная часть органа, образуют строму. Паренхима представлена семенными извитыми канальцами, между ними находится интерстициальная ткань (рис. 311).

Долька семенника состоит из разветвлений семенного канальца» диаметром около 160—200 мкм и общей длиной в одном семеннике от 1 до 3 км. Извитые канальца переходят в прямые. Они посту пают в средостение и здесь образуют сеть семенника. Снаружи се менной каналец окружен соединительнотканной оболочкой, содер жащей фиброциты, коллагеновые и эластические волокна. Глубжерасположена базальная мембрана. На ней лежат клетки сперматогенного эпителия и поддерживающие клетки (клетки Сертоли).

По отношению к сперматогенному эпителию поддерживающие клетки выполняют трофическую функцию. Они вытянутой формы

скрупным, бедным хроматином, треугольным или овальным ядром

схорошо заметным ядрышком. У клеток широкое основание и су женная апикальная часть, направленная внутрь канальца. В них. хорошо развиты агранулярная эндоплазматическая сеть, рибосомы,, митохондрии; обилие липидных и углеводных включений. Содер жатся микрофиламенты и микротрубочки. Поддеряшвающие клет ки не превращаются в половые (рис. 312).

416

Сперматогенный эпителий семенного канальца находится на разной стадии дифференциации. Около базальной мембраны лежат «сперматогоний — мелкие клетки с интенсивно окрашенным ядром, заполненным конденсированным хроматином. Среди сперматогоний часто встречаются митозы. Эти клетки проходят период размно жения.

Следующие 1—2 ряда состоят из первичных сперматоцитов. Они отличаются большим округлым ядром с хорошо выраженной ^.ядерной мембраной и клубочком спирализованных хромосом. Пе риод роста сменяет период созревания: каждый первичный сперматоцит проделывает два деления, следующих друг за другом. По сле первого деления образуются два вторичных сперматоцита, в результате второго деления — две сперматиды. В ходе процесса созревания в клетках уменьшается количество хромосом наполовишу и они становятся гаплоидными. Сперматиды — это самые мелжие клетки сперматогенного эпителия с небольшим, очень светлым

Рис. 311. Срез семенника (А под малым и Б — под большим увеличением):

ядром и выраженным ядрышком. Располагаются они обычно в не сколько рядов. У самого просвета семенного канальца находятся клетки на стадии формирования и сформированные спермин. (Раз витие половых клеток см. в главе «Общая эмбриология».)

Промежутки между канальцами заполнены рыхлой соедини тельной тканью. Среди ее клеток и тонких волокон встречаются крупные интерстициальные эндокриноциты, залегающие обычно группами. Они имеют большое округлое ядро с ядрышком и цито плазму, содержащую липиды, жиры, пигменты. Эти клетки син тезируют гормон тестостерон. Извитые канальца переходят в пря мые. Их стенка изнутри покрыта одним слоем столбчатых клеток, по своим свойствам сходных с поддерживающими клетками изви тых канальцев семенника. Прямые канальца являются началом выводящих путей семени. Прямые канальца вступают в средосте ние, где образуют сеть семенника. От этой сети отходят 10—30 сильно извитых выносящих семяпротоков, образующих головку придатка семенника.

Придаток семенника построен из головки, тела и хвостика. Из семенника спермин в составе семенной жидкости попадают в го-

1 — белочная оболочка; 2 — сосудистая оболочка; 3 — септы; 4 — средостение; |

5 — поперечные срезы семенного канальца; |

в — интерстициальная ткань; 7 |

— обо- |

||

почка семенного |

канальца; 8 — поддерживающие клетки; 9 — сперматогоний; 10 — |

||||

первичный сперматоцит; 11 — вторичный |

сперматоцит; 12 — сперматиды; |

13 — |

|||

спермин. |

\ |

|

|

|

|

ловку придатка семенника, которая состоит из въшоеящих каналь

цев, впадающих в тело придатка.

Выносящие канальца внутри покрыты однослойным эпителием. В нем различают два типа клеток: столбчатые мерцательные и ку бические клетки, лишенные мерцательных ресничек. Мерцатель ные реснички столбчатых клеток обращены в просвет канальца. Они обеспечивают продвижение спермы в направлении канала придатка. Кубические клетки являются секреторными.

Эпителиальный слой покрыт соединительнотканной оболочкой с включенными в нее гладкомышечными клетками.

Канал (тело) придатка имеет извилистый ход, поэтому на сре зе он представлен большим числом канальцев поперечного и косого сечения. Стенка тела придатка построена из двух слоев: эпители ального и соединительноткаино-мышечного.

Эпителий — однослойный двухрядный железистый (псевдомно гослойный). Он состоит из столбчатых секреторных клеток. На поверхности этих клеток скапливается секрет в виде капель и не которое время сохраняется здесь. У клеток овальные ядра, распо ложенные па одном уровне и некотором расстоянии от базальной мембраны. Клетки другого типа — кубические. Их ядра находятся

418

рядом с базальной мембраной, они округлые и образуют свой ряд ядер. Эти клетки называются Назальными и являются камбиаль ными. Кнаружи от базальной мембраны лежит соединительноткан- ио-мышечный слой.

Гладкомышечные клетки и соединительная ткань формируют единый слой, о чем свидетельствует его название.

Тело придатка семенника переходит в хвостик и семявыносящий проток.

Семявьшосящий проток. Стенка семявыносящего протока со стоит из слизистой, мышечной, серозной оболочек.

Слизистая оболочка -формирует глубокие продольные или слож ные складки, покрытые в начальной части двухрядным мерцатель ным, а затем однорядным столбчатым эпителием. Дистальная часть семявыносящего протока расширяется и образует ампулу. Это добавочная железа самца. Эпителиальный слой этих желез обра зует впячивания, являющиеся железами ампулы. Вырабатывае мый ими секрет служит питательной средой для спермиев. У раз ных сельскохозяйственных животных строение и размер желез сильно варьируют. Основная пластинка построена из рыхлой сое динительной ткани.

Мышечная оболочка состоит из гладкомышечпых клеток. Они образуют два слоя: внутренний — циркулярный и наружный — продольный. Разделение на слои особенно хорошо выражено у ба рана и хряка, у других животных (бык, жеребец, кобель) оно сглажено. Перистальтические сокращения мышечной оболочки способствуют выделению секрета из желез, который смешивается со спермой.

Серозная оболочка представлена рыхлой соединительной тканью и мезотелием.

Добавочные железы полового аппарата самца — семенные пу зырьки, предстательная железа, луковичные железы. Все они вы

рабатывают секреты, являющиеся необходимыми |

компонентами |

семенной жидкости. |

|

С е м е н н ы е п у з ы р ь к и образованы стенкой |

семяпровода. |

Его слизистая оболочка в этой зоне формирует вторичные и тре тичные складки, объединенные между собой в общую сетчатую систему. Эпителиальный слой состоит из однослойного столбчатого железистого эпителия, который расположен на рыхлой соедини тельной ткани, образующей основную пластинку складок. В стенке семенных пузырьков имеются альвеолярно-трубчатые железы. Интенсивность их развития сильно варьирует и зависит от вида животного. Гладкомышечные клетки не образуют строго ориенти рованных слоев.

Кастрация животного вызывает прекращение функции семен ных пузырьков.

П р е д с т а т е л ь н а я ж е л е з а является сложной дольчатой трубчатой'железой. Один общий или несколько выводных протоков открывается в мочеиспускательный канал. Строение железы зави сит от вида животных. У быка предстательная железа состоит ив

27* 419

диффузных скоплений железистой ткани, лежит в стенке тазовой части полового канала.

У жеребца и хряка дольки железы собраны в единое тело, по крытое мышечно-соединительнотканной капсулой. В каждой доль ке есть центральная полость с неровным просветом, куда открыва ются выводные протоки многочисленных железок. Из центральной полости выходят главные выводные протоки, несущие секрет в просвет мочеиспускательного канала. Концевые отделы и выводные протоки железы выстланы однослойным эпителием, высота клеток которого варьирует. Главный выводной проток внутри покрыт пе реходным эпителием. В выводных протоках может скапливаться секрет и пропитываться минеральными солями. Эти образования называются простатическими камнями.

Полагают, что секрет предстательной железы нейтрализует кислую среду во влагалище и стимулирует подвижность спермиев.

Л у к о в и ч н ы е ж е л е з ы относятся к сложным алъвеолярнотрубчатым железам. Их строение зависит от вида животного. Луко вичные железы хорошо развиты у жеребца и хряка. Концевые, от делы покрыты однослойным призматическим эпителием. По вывод ным протокам, выстланным однослойным кубическим эпителием, секрет поступает в мочеиспускательный канал. Функциональное значение желез остается невыясненным и, очевидно, имеет видо вые отличия.

Мочеиспускательный канал. Стенка капала имеет три оболочки: слизистую, мышечную и наружную (соединительнотканную).

Слизистая оболочка представлена эпителиальным слоем, основ ной пластинкой, сосудистым и железистым слоями. Вблизи моче вого пузыря слизистая оболочка покрыта переходным эпителием, затем он становится многослойным столбчатым.

Основная пластинка состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой ретикулярными клетками и лимфатическими узелками. В глубоких слоях рыхлой соединительной ткани лежит венозная сеть, сосуды которой связаны с пещеристым телом мочеиспуска тельного канала. В совокупности сосуды венозной сети формируют сосудистый слой слизистой оболочки.

Железистый слой представлен дольками предстательной желе зы. В каудальной части мочеиспускательного канала они отсутст вуют. В этих зонах слизистая оболочка построена из двух слоев: эпителиального и пещеристого тела мочеиспускательного канала. Снаружи пещеристое тело покрыто соединительнотканной (белоч ной) оболочкой, от которой вглубь отходят перегородки, форми рующие строму пещеристого тела. Между перегородками находит ся плотная соединительная ткань, содержащая многочисленные полости, выстланные эндотелием. Полости анастомозируют между собой, поэтому пещеристое тело может очень быстро наполняться кровью и в момент движения спермы стенка мочеиспускательного канала становится эластичной.

Мышечная оболочка построена из поперечнополосатой мышеч ной ткани. Ее волокна ориентированы обычно циркулярно, но у

жеребца различают внутренний — продольный и наружный — цир кулярный слои.

Наружная оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани. Половой член имеет головку, тело и корень. В половом члене проходит мочеиспускательный канал, окруженный особой сосуди стой тканью, именуемой пещеристым телом. В его соединительно тканной основе, содержащей большое количество гладкомышечных клеток, лежат многочисленные анастомозирующие между собой полости и щели, покрытые эндотелием. Это составляет пещеристое

тело мочеиспускательного канала.

Существует еще два пещеристых тела, образующих основу по лового члена. Эти пещеристые тела объединены плотной соедини тельной тканью, которая окружает их со всех сторон и формирует так называемую белочную оболочку.

Полости пещеристых тел заполнены венозной кровью и продол жаются в кровеносные сосуды. Эта связь сосудов и пещеристых тел позволяет последним во время эрекции наполняться кровью.

Артерии, открывающиеся в полости пещеристых тел, имеют часто извилистый ход, поэтому называются улитковыми, или изви тыми. Они переходят в артериовенозные капилляры. Эндотелий их стенок образует клапан, который при возбуждении расслабляется, и кровь заполняет щели пещеристого тела. При прекращении воз буждения клапаны улитковых сосудов закрепляются и поток крови прекращается. Кровь, заполнившая полости, оттекает по венозным сосудам.

420

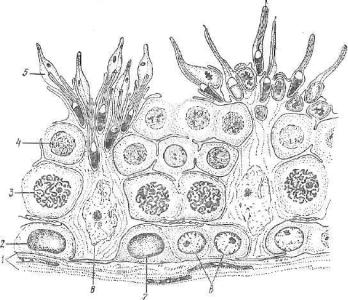

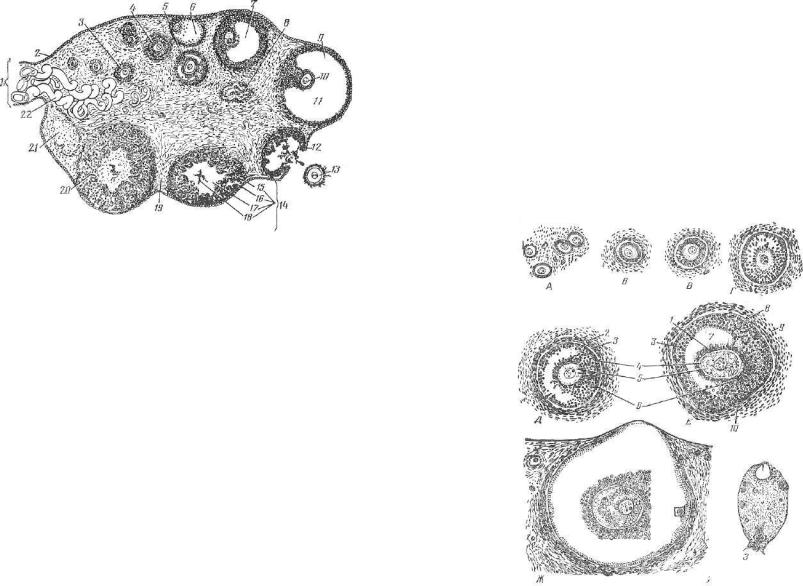

1 — меэоварий; 2 — герминативный эпителий; 3 — первичный фолликул; 4 — двух слойный фолликул; 5 — начало образования полости фолликула; 6 — атретический фолликул; ? — почти полностью созревший фолликул; * — атретический фолликул; 9 — зрелый фолликул; Ю — ооцит; 11 — полость, наполненная фолликулярной жид костью; 12 — разорвавшийся фолликул; 13 — высвободившаяся яйцеклетка; 14 — развивающееся желтое тело; 15 — соединительная ткань; 16 — лютеиновые клетки; 17 — фибрин кровяного сгустка; 18 — свернувшаяся кровь; 19 — соединительная ткань яичника; го — полностью сформировавшееся желтое тело; 21 — беловатое тело яичника; 22 — кровеносные сосуды.

Строма мозгового вещества состоит из рыхлой соединительной ткани с типичным для нее строением. Мозговое вещество имеет обильную васкуляризацию, а его кровеносные сосуды характери зуются извилистым ходом. В соединительной ткани стромы нахо дятся интерстициальные клетки — интерстициоциты. Они лежат обычно группами и по строению сходны с эпителиальными клет ками. Эти клетки относят к железистым. Их функцию связывают с синтезом эстрогена. Восполняется этим его недостаток в те пе риоды жизни самки, когда отсутствуют развивающиеся фоллику лы — в момент развития вторичных половых признаков самки, 1 также в период после овуляции.

Встроме коркового вещества яичника лежат развивающиеся фолликулы, атретические фолликулы, а также желтое тело.

Вкаждом фолликуле яйцеклетка находится на стадии роста, поэтому ее называют первичным ооцитом.

На периферии коркового вещества под белочной оболочкой рас положено большое число п р и м о р д и а л ь н ы х ф о л л и к у л о в (рис. 314). В процессе функции яичников у половозрелой самки число их постепенно уменьшается.

Примордиальный фолликул состоит из яйцеклетки, покрытой одним слоем плоских фолликулярных клеток.

При развитии фолликула в связи с синтезом и отложением желтка в цитоплазме происходит постепенное увеличение яйце-

клетки (первичного ооцита). Одновременно растут и интенсивнс делятся фолликулярные клетки. Из плоских они превращаются в кубические, а затем — в цилиндрические; из однослойного фолли кулярный эпителий становится многослойным. Так вокруг яйце клетки формируется зернистый слой. Клетки зернистого слоя рас положены на базальной мембране, именуемой стекловидной мем браной.

Снаружи зернистого слоя из окружающей стромы образуется соединительнотканная оболочка, или т е к а.

В зоне контакта плазмолеммы яйцеклетки и фолликулярных клеток глубокого слоя зернистой оболочки возникает блестящая оболочка. Она построена из выростов плазмолемм этих клеток.

Внутренний слой зернистой оболочки представлен клетками цилиндрической формы и радиальным расположением. Этот слой называется лучистым венцом. С помощью тончайших выростов

Рис. 314. Стадии развития ооцита и овариального фолликула млекопитаю щих:

•А—Г—первичные фолликулы; Д—Е ~ вторичные фолликулы, в которых образова |

|

лась полость; 1 — лучистый венец; 2 — оболочка фолликула; 3 — зернистый слойз |

|

4 |

— блестящая зона; 5 — ооцит; в — яйценосный бугорок; 7 — полость фолликудМ |

5 |

— внутренний слой оболочки фолликула; 9 — наружный слой оболочки фоллюя* |

ла; ю — зернистая мембрана; Ж — 3 — зрелые фолликулы.

423

[ своей |

плазмолеммы клетки лу |

|

чистого |

венца передают |

пита |

тельные вещества яйцеклетке. |

||

В дальнейшем между клет |

||

ками зернистого слоя появляют |

||

ся щели, заполненные |

жидко |

|

стью. С этого момента фолликул |

||

называется п у з ы р ч а т ы м . Размер щелей постепенно увеличива ется. Они соединяются в одну полость, которая заполняется фолли кулярной жидкостью, оттесняя яйцеклетку к одному из полюсов фолликула. Яйцеклетка лежит в бугорке, состоящем из фоллику лярных клеток. Этот бугорок называется я й ц е н о с н ы м х о л м и ком. Находясь в яйценосном холмике, яйцеклетка оказывается покрытой блестящей оболочкой, лучистым венцом и зернистой оболочкой.

Такой фолликул называется зрелым фолликулом, или г р а а ф о- в ы м п у з ы р ь к о м (рис. 315). Его стенка построена из зернистого слоя (фолликулярного эпителия), стекловидной (базальной) мем браны, соединительнотканной теки. В теке различают внутрен ний — сосудистый и наружный — фиброзный слои.

Таким образом, в развивающихся фолликулах яичника полово зрелой самки яйцеклетки находятся на одной из трех стадий оогенеза, а именно на стадии роста, суть которой в основном сводится к накоплению питательного материала (стадия большого роста). (См. главу «Общая эмбриология».)

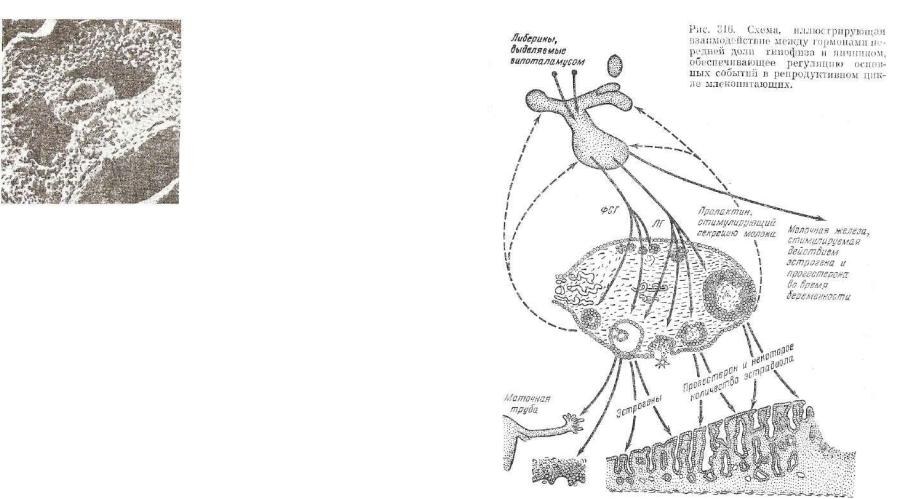

Развитие фолликулов и перестройка других структур яичника и органов половой системы самки (самца) регулируются фолликулостимулирующим и лютеинизирующим гормонами передней доли аденогппофпза, синтез этих гормонов связан с секретообразовательной функцией гонадотропоцитов (рис. 316).

Фолликулярные клетки зернистого слоя растущих фолликулов вырабатывают эстроген (фолликулин). Он накапливается в фолли кулярной жидкости пузырчатого фолликула и поступает в кровь. Его избыток в крови вызывает усиление образования лютеотропного гормона, синтезируемого теми же клетками гипофиза. Избы ток этого гормона вызывает овуляцию (рис. 317) — разрыв стенки зрелого фолликула и выход яйцеклетки из яичника и перестройку клеток зернистого слоя стенки лопнувшего граафова пузырька в желтое тело. Желтое тело —• это временная эндокринная железа яичника, вырабатывающая прогестерон. Под его действием проте кают изменения в слизистой оболочке матки, направленные на соз-

дание благоприятных условий для восприятия оплодотворенной яйцеклетки (зиготы), а также угнетается рост других фолликулов Поэтому, если в яичнике активно функционирует желтое тело/дру гие фолликулы не развиваются.

Следовательно, выработка в яичнике эстрогена и прогестерона протекает неодновременно, что и обусловливает циклические изме нения в строении и функции органов половой системы самки

Овуляция у животных осуществляется в период течки, харак терный для стадии возбуждения полового цикла самки У одноплодных животных в период течки происходит овуляция одного зрелого фолликула у многородящих животных - н е с к о л ь к о Я fiMx фолликулов. У некоторых многородящих животных (свинья кролик) в одном фолликуле может развиваться несколько яйце-'

424

425.