gistologia

.pdf

Рже. 237. Схема ультраструктурной организации отдельных слоев эпи дермиса:

1 — базальный; 2 — шиповатый; з — зернистый, 4 — блестящий и 5 — рого вой слои: 6 — соединительная ткань;. 7 — кератоцит; 8 — меланоцит; 9 — десмосома; Ю — полудесмосома; 11 — базальная мембрана; 12 — митохондрии; 13 — комплекс Гольджи; 14 — свобод ные рибосомы; 15 — зернистая эндоплазматическая сеть; 16 — тонофибриллы; 17 — пиноцитозные пузырьки; 18 — гранулы меланина; 19 — ядра; 20 — кератосомы; 21, 22 — гранулы кератогиалина (по Заварзину).

базофилия их цитоплазмы. Они составляют камбий эпидермиса, обеспечивающий митотическим делением пополнение его клеточ ного состава в соответствии с ин тенсивностью ороговения клеток

вышележащих слоев. Второй вид клеток — меланоциты (рис. 237, 238) имеют длинные ветвящиеся отростки, лежат свободно. Ядра клеток неправильной формы. В цитоплазме содержатся промеланосомы и меланосомы. Меланоциты синтезируют пигмент меланин, формируют меланосомы и передают их кератиноцитам (цитокринная секреция). Поэтому по присутствию меланосом отличить ме ланоциты от кератиноцитов нельзя. Достоверным отличием меланоцитов на светооптическом уровне является положительная ре акция на ДОФА-оксидазу (тирозиназу).

Ш и п о в а т ы й с л о й представлен несколькими слоями круп ных клеток полигональной формы. Многочисленные остистые от ростки смежных клеток, связанные десмосомами, образуют меж клеточные мостики. Цитоплазма клеток базального и особенно шиповатого слоев содержит многочисленные тонофибриллы, пучки которых заканчиваются в остистых отростках в области десмосом. Пучки тонофибрилл более плотно концентрируются вокруг ядра (рис. 239). В этом слое, кроме эпидермоцитов, встречаются клетки Лангерганса — беспигментные гранулярные дендроциты. Клетка имеет 2—5 отростков, распространяющихся до зернистого слоя и базальной мембраны, сильно идентированное или лопастное ядро и светлую цитоплазму. От кератиноцитов их отличает отсутствие тонофибрилл и десмосом, от меланоцитов — отсутствие меланосом и отрицательная реакция на ДОФА-оксидазу. Наиболее характер ный признак — наличие в их цитоплазме палочковидных структур и гранул в виде теннисной ракетки. Существует мнение, что эти клетки являются эпидермальпыми макрофагами.

З е р н и с т ы й и б л е с т я щ и й с л о и эпидермиса представ лены клетками в последующих стадиях дифференцировки эпите лия, в процессе которой клетки постепенно утрачивают органеллы и ядро. Для зернистого слоя характерно присутствие зерен к е р а-

Рис. 238. Электронная микрофотогра фия меланоцита (1, границы пока заны стрелками) и кератоцита (2) (Блум, Фаусет).

Рис. 240. Электронно-микроскопиче ское строение зернистого, блестящего и рогового слоев эпидермиса (Блум, Фаусет).

324

т о г и а л и н а — не ограниченных мембраной участков электроноплотного и базофильного вещества (рис. 240). В цитоплазме присут ствуют также сферические ламеллярные гранулы — кератосомы. Они содержат липиды и гидролитические ферменты. Последние активируются в верхних слоях эпидермиса и, возможно, помогают слущиванию роговых чешуек. Липиды выделяются в межклеточ ные пространства, обеспечивая наземным животным защиту от диффузии воды через кожу и потери жидкости тела. Блестящий слой на светооптическом уровне выглядит гомогенным, на уровне электронной микроскопии видны 2—-4 слоя плоских клеток, почти лишенных органелл, с разрушающимися ядрами. В цитоплазме присутствуют многочисленные кератиновые фибриллы.

Р о г о в о й с л о й образован многими слоями клеток, завершив ших процесс ороговения, — роговыми чешуйками. Роговая чешуйка имеет толстую оболочку и заполнена кератиновыми фибриллами, спаянными аморфным кератиновым матриксом. Между чешуйками располагаются сильно измененные десмосомы. Вместо двух утол щенных областей противоположных мембран, разделенных менее плотным межклеточным промежутком, десмосома представлена теперь плотным тяжем, располагающимся экстрацеллюлярно в межклеточном пространстве. Таким образом, каждая клетка эпи дермиса кожи превращается в роговую чешуйку. Корреляция ин тенсивности размножения камбиальных клеток базального слоя, ороговения и отторжения поверхностных клеток взаимообуслов лена.

Вэпидермисе нет кровеносных сосудов. Питательные вещества

икислород в него поступают из капилляров дермы. Последняя об разует большую площадь контакта с эпидермисом благодаря оби лию сосочков и высокой степени их развития.

Собственно кожа, или дерма, — производное мезенхимы. Со стоит из двух слоев: наружного — сосочкового и внутреннего — сетчатого (см. рис. 235).

С о с о ч к о в ы й с |

л о й образован рыхлой неоформленной сое |

динительной тканью. |

Богат аморфным веществом. Содержит тон |

кие пучки коллагеновых волокон, эластическую сеть и значитель ное количество клеток: фиброцитов, гистиоцитов, ретикулярных клеток, тканевых базофилов и др. Степень развития сосочков кор релирует с толщиной эпителиальной ткани — эпидермиса.

С е т ч а т ы й с |

л о й |

состоит из плотной неоформленной соеди |

нительной ткани. |

Для |

него характерна регионарная специфич |

ность строения. В частности, в сетчатом слое кожи спины имеются толстые пучки коллагеновых волокон, плотно прилегающих друг к другу. Петли вязи волокон ромбовидной формы, ориентированы преимущественно вертикально. Здесь этот слой толще, чем на жи воте, где ткань более рыхлая с преимущественно горизонтальной ориентацией волокон, что обеспечивает ей большие возможности при растяжении.

Подкожная клетчатка — слой рыхлой неоформленной соедини |

|

тельной ткани с преимущественным содержанием жировых клеток |

|

326 |

327 |

|

руют эвакуацию секрета через выводные протоки. У лошади, овцы, свиньи и кошки концевой отдел железы образует компактный клу бок, тогда как у крупного рогатого скота, коз, собак он только из вилист. Различают два вида потовых желез — эккринные (мерокринные) и апокринные. Первые типичны для безволосых участ ков кожи. Их протоки открываются непосредственно на поверх ности рогового слоя кожи. Апокринные потовые железы связаны с волосяным покровом. Их выводные протоки впадают в волосяные фолликулы, несколько выше сальных желез. Секрет апокринных желез богат белками.

ВОЛОС

Кожа домашних животных покрыта волосами. Волосяной покров отсутствует на иосо-губном зеркале крупного рогатого скота, носо вом зеркале мелкого рогатого скота, пятачке свиней, мякише стопы плотоядных и в местах перехода кожи в слизистые оболочки. Во лосы — продукт дифференцировки эпидермиса кожи.

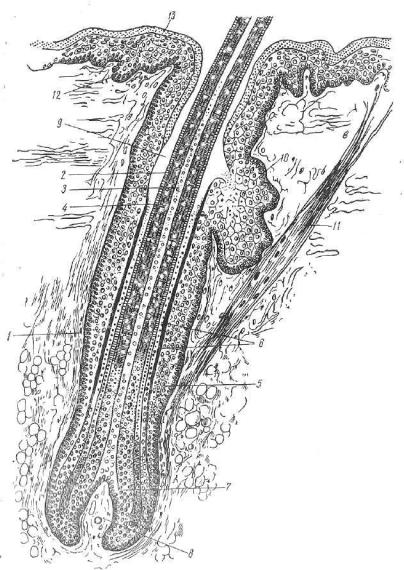

В волосе различают корень волоса (часть, погруженную в ко жу) и стержень, свободно находящийся над ее поверхностью. Утолщенный конец корня волоса называется волосяной луковицей. Ее не ороговев ающие эпителиальные клетки составляют камбий волоса. В волосяную луковицу погружен соединительнотканный сосочек с кровеносными сосудами, обеспечивающими обмен ве ществ тканей луковицы (рис. 242).

Корень волоса заключен в волосяной мешочек — фолликул. Стенка фолликула состоит из непосредственно прилегающего к волосу внутреннего корневого влагалища, наружного корневого влагалища и волосяной сумки. Внутреннее корневое влагалище развивается вместе с волосом из эпителия луковицы волоса. На ружное корневое влагалище, сформированное погружением эпи дермиса кожи, соответствует его неороговевшим слоям. В области воронки фолликула оно переходит в ростковый слой эпидермиса. Волосяная сумка образуется соединительной тканью дермы кожи.

Строение. Волос состоит из корня, погруженного в кожу, и стержня, находящегося свободно над ее поверхностью. В нем различают мозговое вещество, корковое вещество и кутикулу.

М о з г о в о е в е щ е с т в о имеется только в длинных волосах и в щетине. Его .клетки полигональной формы, находящиеся на различных стадиях ороговения, образуют центрально-расположен ный тяж. Они ацидофильны, содержат гранулы продукта орогове ния — трихогиалина, пузырьки воздуха и зерна пигмента (рис. 243—Л).

К о р к о в о е в е щ е с т в о — основная часть волоса. Интенсивно размножающиеся эпителиальные клетки луковицы по мере смеще ния их от камбия быстро ороговевают и в составе коркового веще ства представляют собой массу плотно упакованных роговых че шуек. Последние содержат продукт ороговения — твердый кера-

Рис. 242. Схема строения волоса:

1 — волосяная |

сумка; г — корковое из — мозговое вещество; 4 — KYTHRVTO- |

|

l^Z. н а Р/жное эпителиальное влагалище; 6 — два слоя внутреннего впителиата- |

||

Н2Г° влагалища; |

7 - волосяная луковица; 8 - волосяной сосочек- ° - |

волп |

сяная воронка; |

10 — сальная желева; и — мышца, поднимающая вотос- |

IP - |

ростковый слой эпидермиса; и — роговой слой эпидермиса |

|

|

328

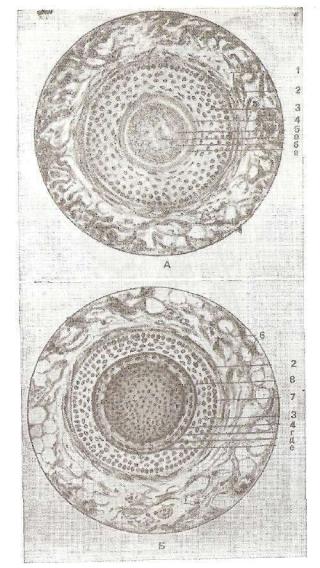

Рис 243 Поперечные срезы корня волоса на уровне дна сальной железы {А) и на уровне нижней части корня {Б):

t |

РРТЧЯТЫЙ слой кожи; 2 — волосяная |

сумка; 3 — наружное кор- |

£~ |

c e J S S i r e - л --внутреннее корневое |

влагалище; б - корень |

5£5К„ ?? — ктеинтла волоса, б — корковое вещество, в — мозговое 5 5 К п Й ; 1 - SpoLeТлетки; 7 - Завальная (стекловидная) мем- 2*2£?. £ РПТОС Га — бледный эпителиальный слой — слой Генле, аР -а Г ран^осо?ержащнй эпителиальный слой - слой Гексли, а - ку-

тикула волоса).

тин, зерна пигмента, определяющие цвет волоса, и пузырьки воз

духа.

К у т и к у л а — наружный слой волоса. Форма и состояние кле ток в различных зонах корпя соответствуют степени их дифференцировки. Непосредственно вблизи луковицы кутикула представле на одним слоем призматических клеток. По мере роста волоса, а соответственно и перемещения клеток кутикулы к поверхности кожи они, меняя форму и полоя^ение, формируют один слой плос ких черепицеобразио расположенных чешуек. Форма и положение последних специфичны для различных видов животных.

Фолликул волоса (волосяной мешочек) состоит из внутреннего и наружного корневого влагалища и волосяной сумки.

В н у т р е н н е е к о р н е в о е в л а г а л и щ е формируется раз множением клеток периферической зоны волосяной луковицы. По крывает корень волоса до протоков сальной железы. Состоит из трех слоев: кутикулы, гранулосодержащего эпителиального слоя (слой Гексли), бледного эпителиального слоя (слой Генле). Раз личия этих слоев определяются формой клеток и степенью их оро говения. Они хорошо видны лишь в глубокой трети корня (рис. 243—В). Кутикула внутреннего корневого влагалища обра кована одним слоем плоских ороговевших черепицеобразио рас положенных клеток. К ним прилежат 2—3 слоя гранулосодержащих клеток. Бледный слой представлен одним слоем клеток на бо лее глубокой стадии ороговения.

Н а р у ж н о е к о р н е в о е в л а г а л и щ е , распространяясь от луковицы волоса, где оно образовано 1—2 слоями клеток, посте пенно утолщается и переходит в области воронки волоса в ростко вый слой эпидермиса кожи. В нем можно выделить характерные для многослойных плоских эпителиев три слоя клеток: базальный, шиповатый и поверхностный (плоские клетки).

В о л о с я н а я с у м к а образована базальной мембраной и дву мя слоями соединительной ткани. Внутренний, примыкающий к наружному корневому влагалищу, характеризуется преимущест венно циркулярной ориентацией волокон межклеточного вещества, а наружный — их продольным расположением. Волосяная сумка и волосяной сосочек богато васкуляризироваиы. В области губ, век, ноздрей находятся осязательные (синусоидные) волосы, волосяная сумка которых содержит особые полости — синусоиды, выстлан ные эндотелием и наполненные кровью.

Развитие волоса. Волос — продукт дифференцировки эпидер миса кожи. Его формирование начинается с локальной репродук ции клеток эпидермиса и погружения их в виде тяжа в сое динительную ткань дермы. Интенсивный процесс пролиферации эпителия коррелирует с активизацией смежных участков соедини тельной ткани дермы и ее кровоснабжения. Глубокий конец эпителиальной закладки волоса утолщается в виде колбы. Окру жающая ее соединительная ткань формирует волосяную сумку и волосяной сосочек, погружающийся в расширенный конец эпите лиального тяжа. Формируется волосяная луковица. Клетки цент-

331

ральной части эпителия луковицы, размножаясь, образуют ткань воло са — его мозговое и корковое ве щество и кутикулу. Смежная, пе риферическая, зона клеток луко вицы продуцирует клетки внутрен него корневого влагалища волоса. Растущий от луковицы волос про двигается по каналу в центре эпи- . телиальной закладки, образовав шемуся в связи с ороговением и последующим отторжением клеток ее центральной зоны. Наружные, неороговевающие слои эпителиаль ной закладки волоса образуют на ружное корневое влагалище, кото рое непосредственно контактирует с соединительнотканной волосяной сумкой.

Смена волоса. Для каждого вида животных характерны опреде ленные закономерности роста волос и их смены. Различают ювенильную, периодическую и перманентную смену волос.

При ю в е н и л ь н о й смене волосяной нокров новорожденного животного заменяется дефинитивным. Эта линька не зависит от сезона года. П е р и о д и ч е с к а я (сезонная) смена волос преиму щественно характерна для диких животных. Она соответствует весеннему периоду года. Для большинства домашних животных, в том числе и для крупного рогатого скота, типична постепенная линька, не связанная с сезонами года. П е р м а н е н т н а я л и н ь ка — смена волос в течение года, характерна для свиней, шерстя ных волос овец культурных пород.

При линьке редуцируется волосяной сосочек. В клетках луко вицы волоса исчезают митозы. Луковица в своей большей части ороговевает, отходит от соединительнотканного сосочка и смещает ся по волосяному каналу к поверхности кожи. Некоторое время волос остается в воронке волосяного фолликула, затем выпадает. По мере регенерации луковицы формируется новый волос (рис. 244).

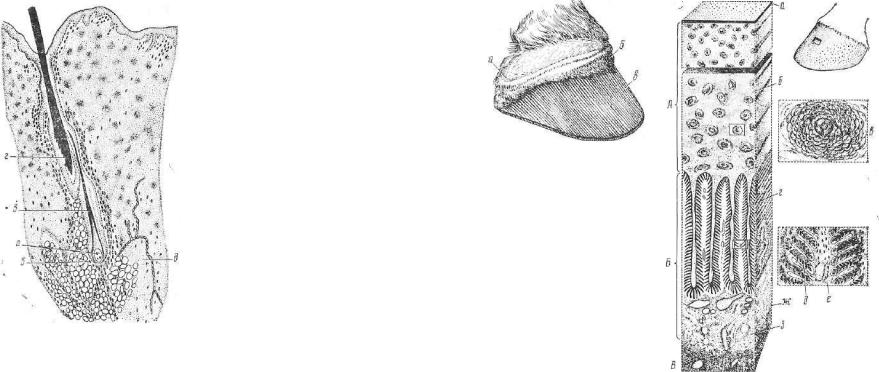

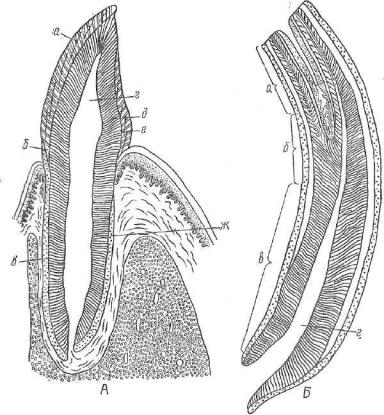

Рие. 246. Поперечный разрез через копытную стенку лоша ди (по Техверу):

А — роговая стенка и В — дерма «тенки; В — копытная кость; о— глазурь; б — защитный слой; в— роговая трубочка; г — листочковый слой; д — первичный листо чек с вторичными; е — листочек дермы; ж — сосудистый из — периостальный слои.

яого копыта морфологически различны, что определяет и специ фичность структурной организации различных частей рогового копыта. Дерма мясного копыта в кайме и венчике имеет многочис ленные соединительнотканные сосочки, длина которых колеблется от 1—2 мм в области каймы до 0,5 см в области венчика. На боковой стенке мясного копыта основа (дерма) образует системы тонких вертикально ориентированных листочков (рис. 245). Покрываю щий дерму копыта эпителиальный слой в процессе ороговения формирует роговые листочки, соответствующие специфичности рельефа этой области стенки копыта.

На поперечно-ориентированном срезе боковой стенки рогового башмака копыта четко определяются три зоны: глазурь, защитный слой и листочковый рог (рис. 246, а, б, в). Глазурь состоит из плоских слабо ороговевших клеток — продукта эпидермиса каймы копыта. У взрослых животных он обычно не сохраняется. Защит ный слой рогового башмака образован параллельно расположен ными, простирающимися от венчика копыта до нижнего края: рогового башмака роговыми трубочками, объединенными бесструк турным промежуточным рогом. Самый глубокий слой рогового»

333

332

Рис. 247. Поперечный разрез стенки копытца плода свиньи:

а — эпидермис; б — дермис; в — лио

ТТШ |

башмака представлен роговыми |

|||

йЩ |

J |

листочками, |

образовавшимися, в |

|

ШШ ж- |

процессе ороговения эпидермиса |

|||

Ж* |

шм |

листочков' стенки мясного копы- |

||

W $ШШ |

та |

(г ) • Р ° г о в а я подошва и стрел- |

||

•* |

''ШШМ ка |

к о п ы т а состоят из трубчатого |

||

Ш'Т^М |

рога, соответствующего по гене- |

|||

р | | § Р ^ |

зу и структуре трубчатому рогу |

|||

ярРЗУРЗ |

стенки. |

|

||

t'\} |

-f |

|

попыта |

жвачных и свиней. |

1 ж | | ^ |

Строение копыт крупного рога |

|||

|

|

того скота и овец соответствует |

||

|

|

строению копыт лошадей, но они |

||

|

|

организованы несколько проще. |

||

В частности, копыта этих живот ных не имеют вторичных листоч ков. Фиброзная подушка мякишей, соответствующая подкожному

слою, состоит из жировой и эластической тканей, тогда как у ло шадей пальцевой мякиш содержит плотную соединительную ткань (рис. 247).

Коготь. В состав когтя входят дистальный конец костной фа ланги, дерма кожи и роговой футляр. Надкостница кончика кост ной фаланги плотно сращена с дермой кожи когтя. На дорсальной и вентральной части венчика когтя имеются слабо развитые сосоч ки, а на боковых участках — рудиментарные листочки. Роговой футляр когтя состоит из базального слоя неороговевших эпители альных клеток и мощного слоя плоских ороговевших клеток, до стигающего наибольшей толщины в дорсальной части когтя.

Рога. Основу рогов составляют костные выступы лобных ко стей, покрытые надкостницей^ плотно сросшейся с дермой кожи,. эпидермис которой образует твердый роговой слой — роговой чехол. Ростковый слой эпидермиса рога — эпикерас — расположен между собственно кожей и роговым чехлом у корня рога. Удаление эпикераса при обезроживании делает невозможным восстановление рога.

334

Рис. 248. Схема продольного разреза соска 6-месячной телки:

а — сосковый канал; б — молочная цистерна; в — ее боковые выпячивания; в — дополни тельные боковые канальцы.

линий вдоль туловища зародыша. Разрастание эпидермиса образует млечные бугорки, количество и место положение которых соответствует ко личеству и расположению молочных желез у отдельных видов животных.

По морфологии выводных прото ков и секреторных отделов молоч

ная железа относится к сложным разветвленным трубчато-аль- пеолярным железам. Паренхима железы состоит из системы раз ветвленных выводных протоков, концевых секреторных отделов и соединительной ткани, богатой жировыми клетками. Последняя разделяет паренхиму железы на дольки различных размеров. В междольковой соединительной ткаии проходят кровеносные со суды, нервы и междольковые выводные протоки, заканчивающиеся в паренхиме долек концевыми железистыми отделами альвеоляр ной или трубкообразной формы. Крупные выводные протоки впа дают в молочную цистерну. Из цистерны молоко поступает в соско вый канал (рис. 248).

Первичные дольки железы содержат от 158 до 226 (по Техверу) концевых отделов — м о л о ч н ы х а л ь в е о л , концевые вывод ные протоки и соединительнотканную строму. Они разграничены междольковой соединительной тканью, богатой жировыми клетка ми. Стенка концевых отделов железы состоит из однослойного секреторного эпителия и миоэпителиальных корзинчатых клеток, охватывающих своими отростками концевые отделы.

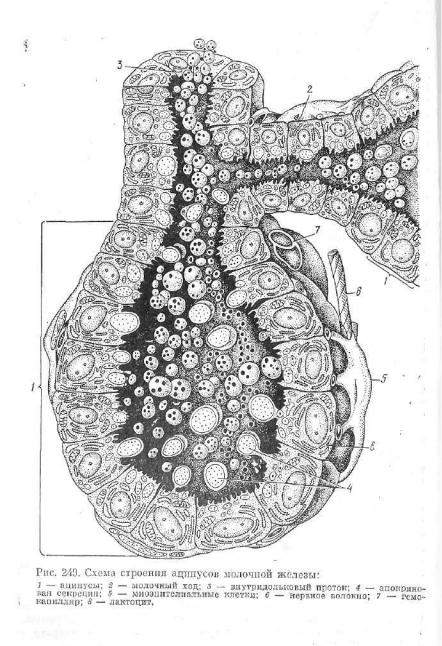

В период лактации концевые отделы характеризуются кубиче ской или призматической формой секреторных клеток (лактоцитов), связанных между собой системой десмосом. Апикальная по верхность железистых клеток неровная. Она снабжена микро ворсинками. Цитоплазма клеток содержит гладкую и гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, микротрубулы и микрофибриллы. В период, предшествующий выведению секрета, клетки высокие. На их свободной поверхности образуются куполо образные выпячивания, содержащие капли жира. Они достигают значительных размеров, отрываются и вместе с покрывающей их плазмолеммой поступают в полость альвеол (рис. 249). В альвеолы выводятся и другие продукты жизнедеятельности секреторных клеток: козеин, лактоза, соли и др.

Второй слой клеток стенки секреторной альвеолы, расположен ной непосредственно на базальной мембране железы, образуют миоэпителиальные клетки, участвующие в выведении секрета в выводные протоки.

335

Выводные протоки. Мелкие и средние выводные протоки мо лочной железы выстланы однослойным кубическим эпителием. Высота клеток эпителия увеличивается по мере увеличения калиб-' ра протока. В крупных протоках он высокий призматический одно слойный и двухслойный. Вторым слоем в мелких и средних про токах лежат миоэпителиальные клетки, которые в крупных про токах замещаются гладкими мышечными. В молочной цистерне эпителий двухслойный, а в соске многослойный ороговевающий.

Молочная цистерна выстлана двухслойным призматическим эпителием, частично в некоторых участках поверхности цистерны переходящим в многослойный плоский. Собственный слой слизи стой оболочки образован рыхлой неоформленной соединительной тканью, богатой эластическими волокнами.

Сосок вымени коровы образуется как складка кожи, соответст венно сосочковый канал выстилается многослойным плоским эпи телием. Между двумя эпителиальными слоями (эпидермисом кожи соска и эпителием его канала) залегает слой соединительной ткани и гладких мышечных клеток. Эпителий сосочкового канала ороговевает, что предупреждает сужение или замыкание сосочкового канала. Соединительная ткань соска содержит гладкие мышечные клетки, образующие четыре слоя: 1) продольный, хорошо разви тый в области молочной цистерны; 2) кольцевой, образующий сфинктер соска; 3) слой мышечных клеток, переплетающихся между собой, и 4) радиальные пучки клеток,

Молочная железа богато иннервирована. От крупных нервных стволов отдельные волокна направляются по кровеносным сосудам в железистую паренхиму, где образуют чувствительные и эффекторные нервные окончания, участвующие в рефлекторных процес сах молокоотделения и молокоотдачи.

Таким образом, функциями пищеварительной системы являют ся: захватывание пищи, ее механическое раздробление, химическая переработка, всасывание, -формирование и выведение каловых масс.

По своим морфофункциональным особенностям пищеваритель ная система делится на пищеварительную трубку и крупные застенные железы, .расположенные за пределами ее стенки: слюнные железы, печень, поджелудочная железа. Пищеварительная трубка представляет собой сквозную трубку, незамкнутую с концов, в ко торой различают передний, средний и задний отделы. К переднему отделу относят ротовую полость, глотку, пищевод. Он осуществля ет захватывание пищевых масс, механическую их переработку и транспортировку в средний отдел.

Средний отдел включает желудок, кишечник (тонкий и тол стый). Здесь протекают химическая переработка пищи, всасыва ние в кровь и лимфу продуктов ферментативного расщепления, образование каловых масс.

Задний отдел — короткая анальная часть прямой кишки, функ ция которой сводится к выведению каловых масс (непереварен ных остатков пищи).

В развитии тканей стенки кишечной трубки принимают уча стие энтодерма, мезенхима, висцеральный листок несегментиров эн ной мезодермы. Из энтодермы образуется внутренний эпителиаль ный слой; мезенхима — это материал для развития соединительной и гладкомышечной тканей; эпителий наружной поверхности ки шечной трубки возникает из висцерального листка мезодермы.

Застенные железы развиваются путем выпячивания кишечной трубки, следовательно, в их закладке принимают участие те же эмбриональные зачатки.

В строении разных органов пищеварительной трубки, несмотря •на их морфофункциональные различия, имеется много общего: они построены из трех оболочек — слизистой, мышечной и либо сероз ной (если орган находится в грудной или брюшной полостях), либо адвентиции (если орган расположен за пределами этих по лостей) .

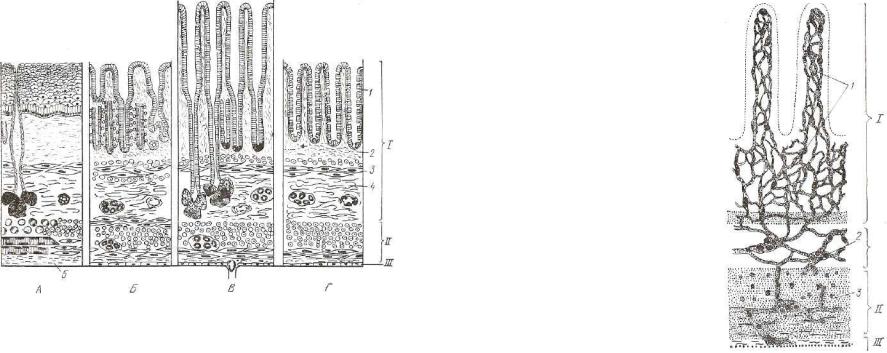

С л и з и с т а я о б о л о ч к а — самая внутренняя оболочка пи щеварительной трубки. Она имеет влажную поверхность и покры та слизью, которая вырабатывается эпителиальными клетками сли зистой оболочки. Слизистая оболочка в большинстве случаев •состоит из четырех слоев: эпителий, собственная пластинка, мы шечная пластинка, подслизистая основа. Исключением из этого правила является ротовая полость. В ее состав входят эпителий, основная пластинка и подслизистая основа. Последняя может от сутствовать, так же как и мышечная пластинка, в связи с тем что слизистая оболочка ротовой полости прочно фиксирована к кост ной основе и не образует складок.

Строение эпителия слизистой оболочки меняется в каудальном направлении. В переднем отделе он многослойный плоский (сквамозный), в среднем — однослойный столбчатый (цилиндрический).

Собственная пластинка построена из соединительной ткани с обильной васкуляризацией. Мышечная пластинка состоит из гладкомышечных клеток, образующих обычно циркулярный и продоль ный слои. Подслизистая основа представлена рыхлой неоформлен ной соединительной тканью. По сравнению с основной пластинкой в ней больше волокнистых структур. Подслизистая основа обеспе чивает подвижность слизистой оболочки и формирование склад чатости. Она содержит густую сеть кровеносных сосудов, питаю щих слизистую оболочку и подслизистое нервное сплетение.

Характерная особенность слизистой оболочки — наличие желез в составе ее слоев. Секреторную функцию могут выполнять клетки внутреннего эпителиального слоя (желудок), в виде одноклеточ ных желез они могут находиться между клетками эпителия (ки шечник), располагаться в основной пластинке'(желудодХ и л и в подслизистой основе (пищевод, двенадцатиперстная кишка).

М ы ш е ч н а я о б о л о ч к а построена из двух, реже трех слоев гладкомышечных клеток. Внутренний слой образуют циркулярно расположенные клетки, наружный — продольно. Мышечная обо лочка переднего и заднего отделов образована поперечнополосатой мышечной тканью с аналогичной ориентацией мышечных волокон» что связано с произвольным их сокращением. Между слоями мы шечной оболочки проходит рыхлая соединительная ткань с крове носными, лимфатическими сосудами и межмышечным нервнымсплетением. Мышечная оболочка регулирует величину просвета? кишечной трубки, перемещает содержимое в каудальном направ лении с помощью «волн сокращения».

С е р о з н а я о б о л о ч к а состоит из рыхлой соединительной ткани и мезотелия (однослойного плоского эпителия), лежащего снаружи. У нее, как правило, гладкая и влажная поверхность, чтооблегчает подвижность органов пищеварительной трубки, обеспе чивает скольжение. Кроме того, она защищает органы от трения, участвует в образовании серозной жидкости и способствует вса сыванию последней. В шейной части пищевода серозная оболочка отсутствует. Наружная оболочка в этом отделе пищеварительной трубки построена из рыхлой соединительной ткани и называется а д в е н т и ц и е й (рис. 250). В отличие от серозной оболочки адвентиция прочно фиксирует орган к окружающей его волокнистой соединительной ткани.

Пищеварительная трубка снабжается кровью по трем взаимо связанным сосудистым сплетениям: подслизистому, мышечному ^ подсерозному.

Лимфатические сосуды расположены под эпителием, в глубоких частях собственной пластинки, вокруг желез, в подслизистой осно ве, мышечной оболочке, в адвентиции.

Иннервируется кишечный тракт симпатической и парасимпа тической нервной системой. В стенке пищеварительной трубки расположены три связанных друг с другом нервных сплетения: подслизистое, меяшышечное, подсерозное, либо адвеытициальное (рис. 251). Они сформированы интрамуральными парасимпатиче-

338 |

22* |

338* |

|

скими ганглиями. Экстрамуральные симпатические ганглии рас положены за пределами стенки пищеварительной трубки. К ним относят верхний шейный узел, звездчатый узел, ганглии солнечното и тазового сплетений.

Экстрамуральные и интрамуральные ганглии обеспечивают эфферентную и афферентную иннервацию. Нервные сплетения состоят из нервных ганглиев, образованных нервными и глиальными клетками, нервными волокнами, рыхлой соединительной тканью. Морфофункциональную характеристику нейронов гангли ев см. в главе 4. Эфферентные нейроны вегетативных ганглиев,

.аксоны которых заканчиваются нервно-мышечными и нервно-же-

.лезистыми окончаниями, иннервируют гладкие мышцы и железы.

Афферентные нейроны вегетативных и спинномозговых гангли ев иннервируют эпителий, железы, соединительную ткань, мышцы, нервные ганглии, кровеносные сосуды.

Крупные застенные железы пищеварительной системы, как и

.железы, расположенные в стенке пищеварительной трубки, в основ ном являются сложными экзокринными железами. В связи с этим они построены из концевой части (главных отделов) и выводных протоков. Строение концевой части обусловлено составом проду-

Рис. 251. Схема расположения нервных элементов в стенке пищеварительной труб ки (на примере тонкой кишки):

1 — слизистая оболочка; II — мышечная обо лочка; III — серозная оболочка; 1 — развет вление нервных волокон в слизистой оболочке; 2 — подслизистое нервное сплетение; з — мы- шечио-кишечное нервное сплетение (по Рамон и Кахалю).

цируемого ими секрета. В поджелу дочной железе наряду с экзокринной частью имеется и эндокринная, ли шенная выводных протоков.

ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Органы переднего отдела обеспечива ют захват пищи, определение ее вку совых качеств, измельчение, смачива ние слюной и передвижение в желу док; выполняют защитную функцию. Под влиянием секрета слюнных же лез в ротовой полости начинается ферментативное расщепление угле водов.

Передний отдел пищеварительного аппарата развивается из разных эмбриональных зачатков: из ро

товой бухты — большая часть ротовой полости, из головпой киш ки — задняя часть ротовой полости, из передней части туловищ ной кишки — пищевод. Материалом для развития переднего отде ла являются эктодерма и энтодерма. Из этих листков образуется внутренний эпителиальный покров. Соединительная ткань слизи стой оболочки развивается из мезенхимы.

К органам этого отдела относят ротовую полость, слюнные же лезы, глотку и пищевод. Гистологическое строение органов перед него отдела обусловлено их эмбриогенезом и функциональным значением.

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ

Органы ротовой полости в своем большинстве покрыты слизистой оболочкой. Она прикреплена к костной основе верхней и нижней челюстей и имеет хорошо выраженные эпителиальный слой и ос новную пластинку. Мышечная пластинка отсутствует, подслизи стая основа есть только в области щек. Эпителиальный слой пред ставлен многослойным сквамозным (плоским) эпителием. Основ ная пластинка построена из волокнистой соединительной ткани.

341

:,340

Губы выполняют механическую и осязательную функции. Это кожные складки, в которых различают наружную и внутреннюю поверхности.

Наружная поверхность губы состоит из волокнистой соедини тельной ткани, покрытой, как и кожный покров, многослойные плоским ороговевающим эпителием. Кожная поверхность верхней губы у жвачных животных переходит в носовое зеркальце, а у свиней — в пятачок. Наружная поверхность губы содержит волосы,, сальные и потовые железы.

Внутренняя. поверхность губы покрыта слизистой оболочкой. Плоский многослойный ороговевающий эпителий расположен на основной пластинке, которая в виде высоких выростов — сосочков вдается в эпителий, способствуя увеличению поверхности контак та с эпителием и улучшению его питания.

Мышечный слой слизистой оболочки отсутствует. Основная пластинка перех-одит в подслизистую основу, где расположены концевые отделы сложных трубчато-альвеолярных слюнных же лез. По характеру вырабатываемого секрета они относятся к се розным и слизистым. Выводные протоки открываются на поверх ность эпителия.

Основой губ является поперечнополосатая мышечная ткань круговой мышцы.

Губы обильно иннервированы. В них множество разных видов рецепторов и густая капиллярная сеть.

Щеки состоят из внутренней, средней и наружной оболочек» Внутренняя оболочка — это слизистая оболочка, переходящая на другие органы ротовой полости. Она выстлана плоским многослой ным ороговевающим эпителием. Основная пластинка образует вы сокие сосочки, покрытые ороговевшими эпителиальными клетками. Средняя оболочка построена из поперечно-полосатых мышечных волокон и слюнных щечных желез, расположенных в соединитель ной ткани. Наружная оболочка состоит из кожи с волосом, саль ными и потовыми железами.

Нёбо бывает твердое и мягкое.

Твердое нёбо срастается с надкостницей костного нёба. Его слизистая оболочка построена из интенсивно ороговевающего мно гослойного плоского эпителия и основной пластинки, содержащей сеть тонкостенных вен, способных набухать. У лошади эта сеть имеет вид пещеристого тела. Подслизистой основы нет.

Мягкое нёбо, или нёбная занавеска, — это складка слизистой оболочки, отграничивающая ротовую полость от глотки. Слизистая оболочка, направленная в ротовую полость, покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Основная пластинка образует многочисленные сосочки. В подслизистой основе залегают конце вые отделы слизистых желез и нёбные миндалины (лимфатические узелки). Основа мягкого нёба представлена поперечнополосатой мышечной тканью. Поверхность мягкого нёба, обращенная к глот ке, покрыта однослойным многорядным мерцательным эпителием. Сосочки отсутствуют, в подслизистой основе меньше желез. Они

342

относятся к смешанным, так как выделяют и слизистый, и сероз ный секреты.

Десны. Слизистая оболочка представлена двумя слоями: плос ким многослойным сильно ороговевающим эпителием и собствен ной пластинкой. Отсутствуют железы, лимфатические узлы и подслизистый слой. Слизистая оболочка срастается с надкостницей челюстной кости. В области роговых валиков верхней челюсти роговой слой эпителия достигает у жвачных наибольшего развития. Основная пластинка богата эластическими волокнами и кровенос ными сосудами.

Зубы относят к производным слизистой оболочки ротовой полоети. С их помощью животные захватывают, удерживают и из мельчают пищу.

343