gistologia

.pdf

ЩЩШВ1^^ВШШШШШВШШШШШШШШШШШШВдшш^Ш^^щ^^ ^ !ь*fettkffl-*.-*<-..,

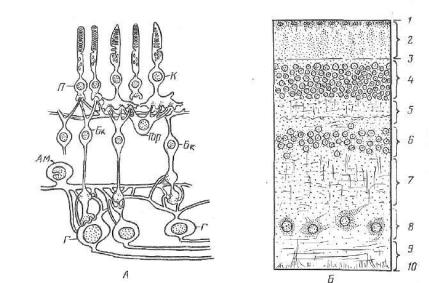

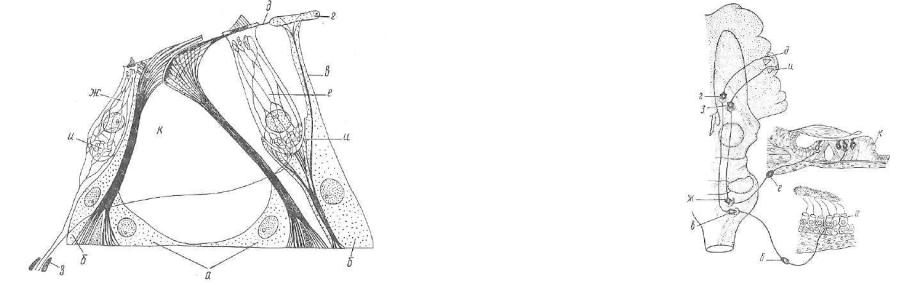

А — схема расположения нейронов в сетчатке (по Доулингу и Бойкоту); Л — па лочковая клетка; К — колбочковая клетка; БК — биполярная клетка; Гор — го ризонтальная клетка; Ам — амакриновая клетка; Г — ганглиозные клетки; В — сетчатка на гистологическом препарате; 1 — слой пигментных эпителиальных кле ток- 2 — слой палочек и колбочек; з — наружная пограничная мембрана; 4 — на ружный ядерный слой; 5 — наружный сетчатый слой; б — внутренний ядерный слой; 7 — внутренний сетчатый слой; 8 — ганглиозный слой; 9 — слой нервных волокон; 10 — внутренняя пограничная мембрана.

ниж и |

превращение их в нервный сигнал. Эти части отграничи |

|||||

ваются по линии, называемой з у б ч а т ы м |

к р а е м . |

|

|

|||

Зрительная часть состоит из двух листков: внутреннего — све |

||||||

т о ч у в с т в и т е л ь н о г о , |

содержащего фоторецепторпые, |

пер- |

||||

вичночувствующие нервные |

клетки |

двух |

разновидностей |

с |

их |

|

сложно |

устроенными отростками, |

называемыми палочками |

и |

|||

колбочками, и наружного — п и г м е н т н о г о . |

|

|

||||

В светочувствительном листке сетчатки находятся несколько |

||||||

типов нервных клеток и один тип |

глиальных волокноподобпых |

|||||

клеток. Ядросодержащие участки всех клеток образуют три ядер ных слоя, а зоны синаптических контактов клеток — два сетча тых слоя. Таким образом, в зрительной части сетчатки при рас сматривании ее поперечного среза в световой микроскоп разли

чают следующие слои, |

считая от поверхности, соприкасающейся |

с сосудистой оболочкой: |

слой пигментных эпителиальных клеток, |

слой палочек и колбочек, наружная пограничная мембрана, на ружный ядерный слой, наружный сетчатый слой, ^внутренний ядерный слой, внутренний сетчатый слой, ганглиозный слой, слой

нервных волокон и внутренняя пограничная мембрана |

(рис.^187). |

П и г м е н т н ы й э п и т е л и й — самый наружный |

слой сет |

чатки, клетки которого основаниями расположены на базальной

мембране, прилежащей к сосудистой оболочке, а от апикальной поверхности отходят отростки, находящиеся между наружными сегментами (палочками и колбочками) светочувствительных кле ток. В отростках пигментных клеток содержится пигмент мела нин, который может перемещаться в цитоплазме и поэтому в за висимости от освещения находиться либо в базалытой части, либо в отростках клеток, поглощая большую (до 80%) часть света. Кроме того, клетки пигментного эпителия обеспечивают поступ ление питательных веществ и витамина А из сосудистой оболоч ки к нервным клеткам сетчатки.

С л о й п а л о ч е к и к о л б о ч е к состоит из наружных сег ментов зрительных (фоторецепторных) клеток, которые окруже ны отростками пигментных клеток и находятся в матриксе, содер жащем гликозаминогликаны и гликопротеиды. Имеется два вида фоторецепторных клеток, различающихся не только по форме наружного сегмента, но и по количеству, распределению в сетчат ке, ультраструктурной организации, а также по форме синаптической связи с отростками следующих за зрительными клетками глубже расположенными элементами сетчатки — биполярными и горизонтальными клетками. Палочки обладают более высокой светочувствительностью и являются рецепторными клетками чер но-белого сумеречного зрения, колбочки — цветного дневного

зрения. В сетчатке |

дневных |

животных и птиц (дневные грызу |

||

ны, куры, |

голуби) |

содержатся |

почти |

исключительно колбочки, |

в сетчатке |

ночных |

птиц (сова и др.) |

зрительные клетки пред |

|

ставлены преимущественно палочками. Значительно больше па лочек находится на периферии зрительной части сетчатки, кото рая участвует в зрительном процессе при слабом освещении.

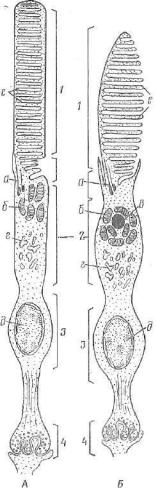

Каждая фоторецепторная клетка состоит из наружного и внут реннего сегментов; у палочки наружный сегмент тонкий, длин ный, цилиндрический, у колбочки — короткий, конический. Одна

ко по форме |

наружного |

сегмента не всегда можно различить эти |

|||||

клетки. |

Так, |

колбочки |

центральной |

ямки — места |

наилучшего |

||

восприятия |

зрительных |

раздражений — имеют вытянутый в дли |

|||||

ну тонкий |

наружный сегмент и напоминает палочку. Внутренние |

||||||

сегменты палочек и колбочек также |

отличаются по форме и ве |

||||||

личине; |

у колбочки он |

значительно толще. Во внутреннем сег |

|||||

менте сосредоточены основные клеточные органеллы: |

скопление |

||||||

митохондрий, полисомы, |

элементы эндоплазматической сети, ком |

||||||

плекса |

Гольджи. Во внутреннем сегменте колбочек имеется уча |

||||||

сток, состоящий из скопления |

плотно |

прилегающих друг к другу |

|||||

митохондрий с расположенной |

в центре этого скопления липид- |

||||||

ной каплей — э л л и п с о и д о м |

(рис. 188). |

|

|||||

Оба сегмента соединены так называемой ножкой, ультра структурная организация которой типична для ресничек: она со держит девять пар расположенных по окружности фибрилл, при этом центральная пара отсутствует (9X2+0) . Реснички в зри тельных клетках развиваются из базальных телец, расположен ных в эпикальных частях внутреннего сегмента. От базального

244 |

245 |

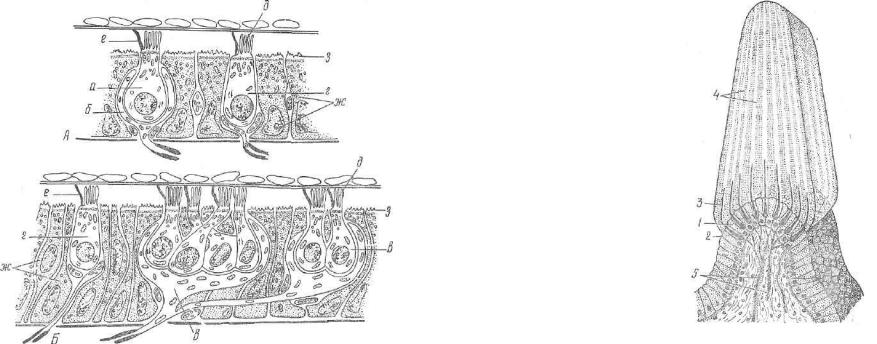

Рис. 188. Схема ультрамикроскошгаескога строения палочконесущей (А) и колбочконесущей (Б) рецепторных клеток сетчатки::

1 — наружный сегмент; 2 — внутренний сег* мент; 8 — ядросодержащая зона: 4 — синаптическая зона; о — реснички; б — митохон дрии; в — липидиая капля; а — эндоплазма-» тическая сеть; «9 — ядро; е — диски.

тельца отходит корешок, проходящий в глубь внутреннего сегмента. В на ружных члениках палочковых и колбочковых клеток содержится множе ство дисков, состоящих из сдвоенных мембран. В эмбриогенезе диски пало чек и колбочек образуются как склад ки наружной плазматической мембраны. Затем в палочках связь дисков с наружной мембраной утрачивается, за исключением нескольких баз ал ь- ных. Показано, что и в сформированной палочке происходит постоянное образование новых дисков путем впячивания плазмолеммы в базальной части наружного сегмента и последу ющего отсоединения этою впячивания.

В колбочках, связь дисковых и плазматических мембран сохраняет ся по всей длине. Колбочки централь ной ямки, а также апикальные части наружных сегментов колбочек прима тов содержат диски, отсоединенные от наружной мембраны. Многочислен ные диски в объеме сегмента ориен тированы перпендикулярно длинной оси клетки. Расстояние между диска

ми одинаково и составляет около 30 нм. Число дисков в сегменте у различных позвоночных сильно варьирует: в наружном сегменте палочки лягушки содержится около 1000—1500 дисков, в сегменте палочки быка — 200 дисков. Диски, заполняющие наружные сег менты палочек и колбочек, содержат молекулы зрительных пигмен тов. Из фотопигментов лучше всего изучен р о д о п с и н , находя щийся в палочках всех позвоночных. Состоит он из белка опсина и альдегида витамина А —ретиналя. При недостатке витамина А нарушается зрительное восприятие, причем палочковое быстрее, чем колбочковое. Особенно высокая плотность расположения молекул родопсина в мембранах дисков со стороны, обращенной к падающему свету. Поглощение света пигментом представляет

246

«обой первое звено в цепи превращений, ведущих к распаду и обесцвечиванию зрительного пигмента, что, в свою очередь, при водит к изменению ионной проницаемости мембраны фоторецеп тора и появлению раннего рецепторного потенциала, то есть возникновению зрительного сигнала.

Мембраны дисков колбочек содержат другие по химическому составу пигменты. Существует три разных типа колбочек, каж дый тип включает преимущественно только одип пигмент. Наи более изучен пигмент колбочек — иодопсин. Различные видимые цвета зависят от соотношения трех видов стимулируемых колбо чек. Цветовая слепота (дальтонизм) объясняется отсутствием колбочек одного или нескольких типов.

Ядросодержащие участки фоторецепторных клеток образуют наружный ядерный слой. Ядра колбочковидных клеток более светлые и крупные в сравнении с ядрами палочковидных кле ток. Центральный отросток фоторецепторных клеток в наружном сетчатом слое вступает в контакт с дендритами биполярных кле ток и отростками горизонтальных клеток. Б и п о л я р н ы е н е р в н ы е к л е т к и являются следующими нейронами, которым импульс передается от светочувствительных клеток. Своими ядросодержащими участками биполярные нейроциты формируют внут ренний ядерный слой, а с их дендритами образуют синапсы цен тральные отростки палочковидных и колбочковидных клеток. При этом одни биполярные нейроциты контактируют с многими колбочковидными клетками (плоские биполяры), другие только с одной, а третьи связаны с палочковидными фоторецепторами (па лочковые биполяры).

Ядросодержащие участки некоторых биполяров расположены особенно близко к следующему внутреннему сетчатому слою. Считают, что это клетки, которые проводят импульс в противо положном направлении — к зрительным клеткам, и называются центрифугальными биполярными клетками.

В наружной зоне этого же |

внутреннего ядерного слоя распо |

лагаются г о р и з о н т а л ь н ы е |

н е й р о ц и т ы . Их многочислен |

ные короткие дендриты направлены к светочувствительным клет

кам, а длинный |

аксон тянется в горизонтальном направлении и |

||||||

вступает в контакт также с |

центральными отростками |

светочув |

|||||

ствительных клеток. Во внутренней зоне |

этого же ядерного слоя |

||||||

располагаются |

тела еще одного вида клеток — а м а к р и н н ы х |

||||||

н е й р о ц и т о в . |

|

Их сильно |

ветвящиеся |

отростки во внутреннем |

|||

сетчатом |

слое |

образуют ассоциативные |

связи с дендритами ган- |

||||

глиозных |

клеток. Полагают, |

что горизонтальные и амакринныэ |

|||||

нейроциты вызывают пресинаптическое тормозное действие. |

|||||||

Аксоны биполярных клеток во внутреннем |

сетчатом слое уча |

||||||

ствуют в |

формировании синаптических |

контактов с дендритами |

|||||

г а н г л и о з н ы х |

к л е т о к , |

ядросодержащие |

участки |

которых |

|||

образуют ганглиозный слой сетчатки. Ганглиозные клетки — наиболее крупные клетки, в их цитоплазме хорошо выражена базофильная зернистость. Радиально направленные аксоны ган-

247

глиозных клеток проходят через слои нервных волокон, покрыва ются миелиновыми оболочками и сходятся к месту выхода зри-т тельного нерва и формируют его.

Таким образом, в сетчатке сформирована цепь из трех ней ронов: фоторецепторного (палочковидные и колбочковидные клет ки) , биполярного и ганглионарного. В эти радиально направлен

ные цепи включаются горизонтальные |

и амакриппые клетки, |

||

образующие связи в горизонтальном направлении. |

|

||

Среди клеток иейроглии |

наиболее |

характерными |

являются |

волокноподобные опорные |

л у ч е в ы е |

г л и о ц и т ы |

(gliocytus |

radialis). Эти длинные и узкие клетки тянутся через всю толщи ну внутреннего листка перпендикулярно поверхности сетчатки, а ядросодержащие участки расположены во внутреннем ядерном слое. Наружные концевые участки лучевых глиоцитов образуют наружную пограничную мембрану, расположенную между слоем палочек и колбочек и наружным ядерным слоем, а расширенные и плотно прилегающие друг к другу внутренние концы — внут реннюю пограничную мембрану, отделяющую сетчатку от стек ловидного тела. Наряду с лучевыми глиоцитами в сетчатке встре чаются астроциты и клетки микроглии.

Расположение клеток и толщина сетчатки в разных участках ее зрительной части неодинаковы. В области проекции зритель

ной оси часть сетчатки округлой формы |

называется |

ж е л т ы м |

п я т н о м , а углубленная центральная |

часть желтого |

пятна — |

центральной ямкой. В этом месте все слои сетчатки, за исключе нием наружного ядерного слоя, истончены, а фоторецепторнымв клетками являются очень плотно расположенные колбочконесущие клетки (палочконесущие в центральной ямке отсутствуют). По этой причине область ямки дает наилучшее восприятие цве тов и деталей предметов. Однако она менее чувствительна к све ту, чем периферическая часть сетчатки, в которой больше кон центрация палочконесущих клеток. В месте, где сходятся волок на, формирующие зрительный нерв и входят кровеносные сосуды, на сетчатке имеется возвышение. Этот участок, расположенный по направлению к внутреннему краю глаза от желтого пятна, называют с л е п ы м п я т н о м ; в нем нет светочувствительных клеток.

А н а л и з а т о р з р е н и я . Нервный сигнал, возникший в све точувствительных клетках, передается биполярным и от них ганглиозным нейроцитам, аксоны которых формируют зрительный нерв. На вентральной поверхности головного мозга зрительный нерв правого и левого глаза перекрещиваются и после перекреста продолжаются в виде зрительных путей к подкорковым центрам— коленчатому телу зрительных бугров и ядрам назального отдела четверохолмия. Волокна с аксонами клеток наружного коленча того тела идут в затылочную область коры больших полушарий, которая является корковым центром зрительного анализатора. Аксоны нейронов зрительного отдела коры головного мозга обра зуют многочисленные центробежные пути. Часть волокон дости-

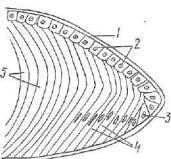

Рис. 189. Схема строения хрусталика:

1 — капсула; 2 — эпителиальные клетки пе редней поверхности; з — удлиняющиеся эпи телиальные клетки; 4 •— периферические во локна; 5 — центральные волокна.

гает сетчатки и обеспечивает корко вый контроль деятельности нейронов сетчатки. Из назальных холмов четве рохолмия волокна образуют центро бежные пути, по которым импульс передается на моторные клетки шей-

но-грудной части спинного мозга. Через них осуществляются реф лекторные движения головы, шеи и глазных мышц. При участии нейронов парасимпатического ядра (Якубовича) и нейронов рес ничного узла происходят рефлекторные сокращения сфинктера зрачка и мышцы ресничного тела.

С в е т о п р е л о м л я ю щ и й а п п а р а т г л а з а представлен роговицей, жидкостью передней и задней камер глаза, хрустали ком и стекловидным телом.

Хрусталик (lens). Прозрачное, имеющее форму двояковыпук лой линзы образование, расположенное между радужной оболоч

кой и стекловидным телом. |

Состоит из капсулы, эпителиальных |

|||

клеток п производных |

этих |

клеток, называемых хрусталиковыми |

||

волокнами (рис. 189). |

|

|

|

|

К а п с у л а х р у с т а л и к а — гомогенная |

эластическая |

обо |

||

лочка, окружающая его со всех сторон. Содержит белки (колла |

||||

ген, гликопротеиды) |

и сульфатированные |

гликозаминогликаны. |

||

К наружной поверхности капсулы по экватору хрусталика |

при |

|||

креплены волокна ресничного пояска цинновой связки, идущие от цилиарного тела. При ослаблении натяжения этих волокон (в момент сокращения цилиарной мышцы) хрусталик принимает более выпуклую форму, что приспосабливает глаз к видению близко расположенных предметов. На передней поверхности под капсулой находится однослойный кубический э п и т е л и й , клет ки которого, передвигаясь по направлению к экватору, делятся, становятся более удлиненными, принимают меридиональное рас положение и позади экватора превращаются в в о л о к н а хру с т а л и к а . Различают переходные волокна с ядрами и централь ные — безъядерные. Каждое волокно имеет вид прозрачной ше стигранной призмы, основными химическими веществами их цитоплазмы являются белки кристаллины.

С возрастом хрусталик становится менее эластичным, что от ражается па его фокусировочных свойствах.

Стекловидное тело (corpus vitreum) — прозрачная желеобраз ная масса, заполняющая полость, ограниченную спереди хру сталиком, с боков — задней стороной цинновой связки, а сзади — внутренней пограничной мембраной сетчатки. Стекловидное тело, являясь одной из основных светопреломляющих сред, имеет зна-

248 |

249 |

чеяие также в поддержании внутриглазного давления и |

в |

обес* |

||||

печении |

обменных процессов. |

|

|

|

|

|

От сосочка зрительного нерва сетчатки по направлению к зад |

||||||

ней поверхности хрусталика в стекловидном теле |

проходит |

гиа- |

||||

лоидный |

канал — остаток эмбрионального сосуда |

глаза. |

У |

птиц |

||

(гусей) в этом месте |

есть особое образование — гребешок, перед-» |

|||||

ний конец которого |

соединяется с капсулой хрусталика. Состоит |

|||||

он из соединительной ткани и содержит |

кровеносные капилляры. |

|||||

В коллоидной массе |

стекловидного тела |

находятся сложный бе |

||||

лок — витреин и гиалуроновая кислота. При электронной микро скопии в этой массе обнаруживают тонкие коллагеновые волокна.

Васкуляризация. Кровь к стенке |

глазного яблока |

поступаем |

|

по центральной артерии сетчатки и ресничным |

артериям. Цен |

||

т р а л ь н а я а р т е р и я с е т ч а т к и |

проходит |

внутри |

зритель |

ного нерва и распадается на капилляры, питающие глубокие слои сетчатки. В наружном ядерном слое и слое палочек и колбочек сосудов нет; эти слои получают питательные вещества из капил ляров хориокапиллярной пластинки сосудистой оболочки. Кровь

из капиллярной сети собирается |

в мелкие венозные стволы, впа |

|||||||||

дающие в |

ц е н т р а л ь н у ю |

в е н у с е т ч а т к и . |

|

|

||||||

Р е с н и ч н ы е |

а р т е р и и — ветви глазничной |

артерии и ар- |

||||||||

терий |

глазных мышц — разветвляются на |

короткие |

и длинны© |

|||||||

артерии, питающие |

главным образом сосудистую |

оболочку, скле |

||||||||

ру и периферические |

части роговицы. Кровь из капилляров, про |

|||||||||

исходящих от этих артерий, собирается в вены, |

идущие парал |

|||||||||

лельно артериям. Их наиболее крупные ветви на |

поверхности |

|||||||||

глазного |

|

яблока |

называют |

в и х р е в ы м и |

в е н а м и . В стенке |

|||||

глазного яблока имеются лимфатические пространства. |

||||||||||

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ГЛАЗА |

|

|

|

|

||||||

К вспомогательному аппарату глаза относят веки, |

слезный ап |

|||||||||

парат |

и |

глазные |

мышцы. |

|

|

|

|

|

||

Веки — кожно-мышечные |

подвижные складки, выполняющие |

|||||||||

функцию защиты глаза (рис. 190). |

|

|

|

|||||||

Веко |

имеет наружную поверхность, покрытую |

многослойным |

||||||||

плоским |

ороговевающим эпителием, и внутреннюю — к о н ъ ю н к |

|||||||||

тиву, |

покрытую |

многослойным |

эпителием |

с |

бокаловидными |

|||||

клетками. |

На некотором расстоянии от границы |

с кожной по |

||||||||

верхностью эпителий конъюнктивы бывает пигментирован (ло

шадь). Конъюнктива |

века |

продолжается |

в конъюнктиву глаза. |

На кожной поверхности века |

имеются волосы. В соединительной |

||

ткани под эпителием |

около корней волос |

находятся сальные и |

|

небольшое количество потовых желез, хорошо развитые у свиней. На краю века около границы с конъюнктивой располагаются ресницы — сильно развитые и глубоко сидящие волосы, в волося ную сумку которых открываются развитые специальные реснич ные потовые железы. У плотоядных и свиней на нижнем веке

250

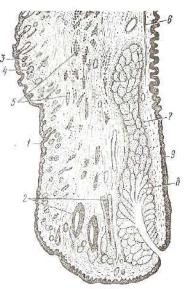

Рис. 190. Сагиттальный разрез через верхнее веко жеребенка (по Элленбергеру и Траутману):

1 — кожа; 2 — косые разрезы корней рес ниц; з — разрезы корней волос; 4 — кон цевые отделы желез кожи; 5 — пучки кру говой мышцы; в — тарсальная мышца; 7— тарсальная пластинка; 8 — тарсальная же леза; 9 — эпителий конъюнктивы.

ресниц нет. У домашних животных имеются длинные и упругие осяза тельные волосы.

В толще век, ближе к наруж ной поверхности, располагаются пучки поперечнополосатых мышеч ных волокон к р у г о в о й мыш цы, хорошо развитой у жвачных. Часть мышцы, проходящей по краю века, позади ресниц, назы вается цилиарной мышцей.

Вдоль |

конъюнктивальной |

по |

верхности |

внутри век идет |

т а р |

с а л ь н а я |

п л а с т и н к а , состоящая из плотной волокнистой со |

|

единительной ткани. Внутри нее заложены разветвленные саль ные железы — т а р с а л ь н ы е ж е л е з ы . Их выводные протоки открываются в один ряд на внутренней поверхности по краю век.

Железы продуцируют глазную смазку, |

покрывающую ресницы. |

В веках птиц тарсальной пластинки и |

желез нет. Т р е т ь е ве |

ко — мигательная перепонка представляет складку конъюнктивы, покрытую многослойным плоским эпителием. В основе его нахо дится хрящ третьего века (у лошади, свиньи и кошки — из эла стической хрящевой ткани, у животных других видов — из гиали новой). У птиц третье веко хорошо развито и способно полно стью закрывать роговицу.

Слезный аппарат. Состоит из слезных желез, канальцев, меш

ка и слезно-носового протока. |

С л е з н ы е ж е л е з ы располага |

ются в верхне-наружной части |

века, относятся к сложным труб- |

чато-альвеолярным. Концевые отделы желез преимущественно серозные. У мелких жвачных и свиней паряду с серозными име ются слизистые концевые отделы. Секреторные эпителиальные

клетки |

окружены миоэпителиоцитами. |

Слезный |

секрет состоит |

||

в основном из воды, в нем незначительное |

количество хлорида |

||||

натрия и альбуминов. |

Благодаря наличию |

фермента лизоцима |

|||

слезная |

жидкость обладает бактерицидным действием. Выводные |

||||

протоки |

желез, выстланные двухслойным |

эпителием, открывают |

|||

ся в конъюнктиве века. Слезная жидкость |

при |

движении век |

|||

увлажняет и очищает |

конъюнктиву. |

|

|

|

|

На свободном крае век у медиального угла глаза имеется слезный бугорок, у вершины которого находится отверстие с л е з-

251

IT о г о к а н а л ь ц а , впадающего в расширенный с л е з н ы й ме

ш о ч е к . Из слезного |

мешочка жидкость поступает в с л е з н о - |

|||

н о с о в о й п р о т о к , |

открывающийся в |

носовую |

полость. Слез |

|

ные |

канальца выстланы многослойным |

плоским |

неороговеваю- |

|

щим |

эпителием, а слезный мешочек и слезно-носовой проток — |

|||

двухслойным призматическим эпителием. В концевой части протока в эпителии содержатся бокаловидные клетки.

ОРГАН СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ

Ухо — периферическая часть слухового и вестибулярного анали заторов. Это сложный комплекс структурных элементов, в кото ром расположены рецепторы, обеспечивающие восприятие зву ковых, вибрационных и гравитационных сигналов. В состав орга на слуха и равновесия входят наружное, среднее и внутреннее ухо. Рецепторные клетки находятся в определенных участках на внутренней поверхности полостей и каналов внутреннего уха, совокупность которых называется п е р е п о н ч а т ы м л а б и р и н том .

В эмбриональный |

период развитие перепончатого |

лабиринта |

||

начинается с впячивания |

эктодермы в подлежащую |

мезенхиму |

||

в области |

заднего мозга в |

виде слуховой ямки, которая превра |

||

щается в |

с л у х о в о й |

п у з ы р е к . Последний некоторое время |

||

связан с внешней средой узким эндолимфатическим каналом; при дальнейшем развитии этот капал у большинства животных замы кается. Клетки многорядной эпителиальной выстилки слухового пузырька секретируют эндолимфу, заполняющую его полость. Слуховой пузырек подразделяется на два отдела и в верхнем от деле образуется расширение — утрикулюс (маточка) и три полу кружных канала с ампулами. В нижней части пузырька возни кает мешковидное выпячивание — саккулюс (мешочек) и на его конце слепой вырост, который удлиняется и закручивается в улитковый канал.

В эпителии утрикулюса, саккулюса и ампул формируются участки, содержащие рецепторные клетки, а в эпителии базальной части улиткового канала чувствительные клетки распола гаются полоской и входят в состав спирального (кортиева) органа.

Из окружающей мезенхимы вначале развивается хрящевая капсула, которая по конфигурации повторяет сложную форму возникших частей внутреннего уха. Позднее, после окончания

окостенения, формируется к о с т н ы й |

л а б и р и н т . |

|

||

Н а р у ж н о е |

ух о (auris externa) |

состоит из ушной |

ракови |

|

ны |

и наружного |

слухового прохода, |

заканчивающегося |

барабан |

ной |

перепонкой, отделяющей наружное ухо от среднего. |

|||

Ушная раковина служит хорошим звукоулавливателем. Эта функция особенно развита у некоторых видов животных (ло шадь, собаки, кошки, летучие мыши и др.), у которых рефлек торное управление ушной раковиной облегчает местонахожде-

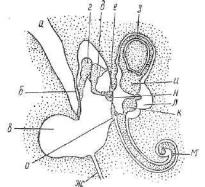

Рис. 191. Схема строения уха:

а — наружный слуховой проходу б — барабанная перепонка; в — барабанная полость; г — молоточек; 9 — наковаль ня; е — стремечко; ж — слуховая тру ба; а — полукружный канал; и — ма точка; к — мешочек; л — преддверие; м — улитка; к — овальное но — круг лое окна.

ние источника звука. Кроме то го, покрытая волосом ушная ра ковина является защитным орга ном, препятствуя проникнове нию насекомых и частиц в на ружный слуховой проход. Осно

ву ушной раковины составляет эластический хрящ, покрытый ко жей, в которой имеются корни волос и сальные железы. Мышцы, приводящие в движение ушную раковину, состоят из поперечно полосатой мышечной ткани.

Наружный слуховой проход у животных имеет различнуюдлину и служит для проведения звуковых колебаний к барабанпой перепонке. Основу наружного слухового прохода составляет трубка из эластического хряща, переходящего у каменистой ко сти в костную ткань. В коже слухового прохода содержатся аль веолярные сальные и видоизмененные трубчатые потовые железы. Последние выстланы однослойным цилиндрическим эпителием, секретирующим жидкость, содержащую слизь и пигменты. Смесь секретов желез и представляет ушную серу.

Барабанная перепонка — слаборастяжимая перегородка тол щиной 0,1 мм. Со стороны слухового прохода покрыта многослой ным плоским эпителием, а со стороны среднего уха однослойным плоским. Основа перепонки — волокнистая соединительная ткань, содержащая в основном коллагеновые волокна, формирующие радиальный — наружный слой и циркулярный — внутренний. В соединительную ткань перепонки вплетена рукоятка моло точка.

С р е д н е е у х о (auris media) |

|

представляет |

барабанную по |

лость с находящимися внутри ее |

слуховыми косточками — моло |

||

точком, наковальней и стремечком |

(рис. 191). |

У птиц имеется |

|

лишь одна слуховая косточка (столбик). Костная стенка полости выстлана однослойным цилиндрическим мерцательным эпите лием (за исключением поверхности барабанной перепонки и слу ховых косточек). В стенке, отделяющей среднее ухо от внутрен него, имеется два отверстия, или «окна». Одно окно овальное — отделяет барабанную полость от вестибулярной лестницы улитки. Оно закрыто пластинкой стремечка и его связкой. Другое окнокруглое — отделяет барабанную полость от барабанной лестницы улитки и закрыто волокнистой мембраной. С помощью слуховых косточек распространяющиеся в воздушной среде наружного'

252 |

253: |

•слухового прохода звуковые колебания передаются |

овальному |

|||

окну и преобразуются в колебания |

жидкости — иерилимфы внут |

|||

реннего |

уха. |

Слуховые косточки |

соединены между собой суста |

|

вами и |

прикреплены связками к |

стенке барабанной |

полости. |

|

Среднее ухо |

содержит специальный механизм, состоящий из двух |

|||

мышц: |

одна |

прикреплена к рукоятке молоточка, вторая к стре |

||

мечку. Рефлекторное сокращение этих мышц при действии очень

сильных |

звуков |

уменьшает амплитуду |

колебательных движений |

|||

слуховых косточек, что приводит к |

уменьшению звукового дав |

|||||

ления на область овального окна. |

|

|

|

|||

Барабанная |

полость |

среднего |

уха |

соединена |

с л у х о в о й |

|

т р у б о й |

(tuba |

auditiva) |

с полостью носоглотки. |

Прилежащая |

||

к барабанной полости часть трубы |

состоит из костной ткани, а |

|||||

ближе к глотке |

из гиалинового хряща. |

Слизистая оболочка слу |

||||

ховой трубы покрыта многорядным |

мерцательным |

эпителием, |

||||

содержащим бокаловидные клетки. В собственном слое развита

сеть эластических |

волокон и содержатся |

слизистые или смешан |

|||||

ные железы, хорошо развитые у овец. У лошадей слуховая труба |

|||||||

образует |

выпячивание — дивертикул, покрытый |

изнутри |

слизи |

||||

стой оболочкой с многорядным мерцательным эпителием. |

Через |

||||||

слуховую трубу регулируется давление воздуха |

в |

барабанной |

|||||

полости |

среднего |

уха. |

|

|

|

|

|

В н у т р е н н е е |

у х о |

(auris interna) |

находится |

в скалистой |

|||

части каменистой кости черепа и состоит из системы |

костных по |

||||||

лостей |

и извилистых |

каналов — к о с т н о г о |

л а б и р и н т а , |

||||

внутри которого находится система полостей и каналов меньших

размеров |

и другой |

формы |

— п е р е п о н ч а т ы й |

л а б и р и н т . |

|||

Между костным |

лабиринтом |

и |

стенками перепончатого |

лаби |

|||

ринта имеются |

пространства, |

заполненные жидкостью — пери- |

|||||

лимфой, |

напоминающей по своему ионному составу |

цереброспи |

|||||

нальную |

жидкость. |

В полости |

перепончатого лабиринта |

содер |

|||

жится эндолимфа, отличающяся от перилимфы высоким содер жанием ионов калия.

В костном |

лабиринте |

три части: |

преддверие, три |

полукруж |

|||||||||

ных |

канала |

и |

|

улитка, |

внутри которых |

находятся соответствую |

|||||||

щие |

перепончатые части. |

Перепончатая |

часть преддверия пред |

||||||||||

ставлена двумя |

мешочками — утрикулюсом и саккулюсом. Утри- |

||||||||||||

кулюс сообщается с перепончатыми полукружными |

каналами, |

||||||||||||

расположенными в трех |

взаимно перпендикулярных |

плоскостях. |

|||||||||||

•Один |

конец |

каждого канала колбообразно |

расширен и называет |

||||||||||

ся |

а м п у л о й . |

Саккулюс через |

небольшой проток |

соединен с |

|||||||||

перепончатым |

каналом улитки. |

В стенке каждого мешочка име |

|||||||||||

ются |

возвышения, называемые пятнами, или м а к у л а м и , а в |

||||||||||||

.стенке |

ампул |

возвышения, называемые |

г р е б е ш к а м и |

(crista |

|||||||||

-ampullaris). Макулы — пятна утрикулюса |

и |

саккулюса и гребеш |

|||||||||||

ки — кристы |

ампул полукружных каналов |

являются теми чувст |

|||||||||||

вительными |

приборами, в которых возникают сигналы |

при |

изме |

||||||||||

нении |

положения головы или тела в пространстве. Эти специали |

||||||||||||

зированные |

участки |

вестибулярного |

аппарата выстланы |

эпите- |

|||||||||

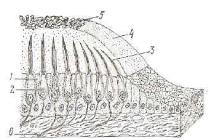

Рис. 192. Схема строения статическо го пятна макулы (по Кольмеру):

1 — поддерживающие клетки; г — ре-

цепторные клетки; з — волоски рецеп торных клеток; 4 — студенистое веще ство; 5 — отолиты; в — нервные волок на.

лием, в котором имеются два ви да клеток: рецепторные (волосковые) и опорные (рис. 192).

Высокие опорные клетки своими расширенными основаниями рас полагаются иа базальной мембране. На их апикальном полюсе, до стигающем свободной поверхности эпителиального пласта, развить* микроворсинки. Между опорными клетками, правильно чередуясь, помещаются волосковые чувствительные клетки, которые своимиоснованиями не доходят до базальной пластинки. Их основание контактирует с афферентными и эфферентными нервными окон чаниями, а на апикальной поверхности имеется от 40 до 100 волос ков — цилий. Среди волосков один подвижный и наиболее длин ный — киноцилий, остальные — неподвижные и по высоте распо лагаются ступенчато — стереоцилии. Рецепторные клетки подраз деляют на два типа. Клетки первого типа в форме колбочек с округ лым основанием, заключенным в чашевидное расширенное оконча ние афферентного нервного волокна, с которым образуются синаптические контакты. Клетки второго типа цилиндрической формы- и к их основанию примыкают афферентные и эфферентные нерв ные окончания, образующие характерные синапсы (рис. 193).

Поверхность |

эпителия макулы покрыта желеобразной мас |

сой — отолитовой |

мембраной, в которую включены кристаллы |

кальцитов — отолиты, или статоконии. При перемещении тела в- пространстве отолитовая мембрана смещается, сгибает волоски рецепторных клеток, что приводит к их возбуждению или тормо жению. Отклонение волосков от стереоцилии к киноцилию вызы вает возбуждающий эффект, а от киноцилия к стереоцилиям — тормозной.

В эпителии макул различно поляризованные волосковые клет ки расположены группами, вследствие чего во время скольжения отолитовой мембраны в одну сторону стимулируется только оп ределенная группа клеток, регулирующая тонус определенных. мышц туловища.

Поверхность эпителия гребешков покрыта желатинообразным веществом в форме к у п о л а (cupula) высотой до 1 мм и способ ного закрывать просвет ампулы. В веществе купола находятся волоски рецепторных клеток, тонкое строение которых и их ин нервация сходны с клетками макул (рис. 194). Раздражителем* для рецепторных клеток гребешков полукружных каналов слу жит угловое ускорение головы в плоскости данного канала. При повороте головы в полукружном канале происходит движениевндолимфы. Возникающее смещение купола сгибает волоски ре-

254

а — волосковая рецепторная клетка I типа; б — чашевидное афферентное нервное окончание; в — многоклеточные контакты нервных волокон в макуле птиц; г — рещепторная клетка II типа; 9 — неподвижные волоски (стереоцилии); е — подвиж ная ресничка (киноцилия); ж — поддерживающие клетки; з — их микроворсинки.

цепторных клеток, что влечет за собой увеличение или уменьше ние частоты импуль'сации этих клеток, которая передается нерв ным окончаниям, подходящим к волосковым клеткам.

В отличие от рецепторов полукружных каналов, реагирующих ,на угловые ускорения, отолитовые рецепторы утрикулюса и саккулюса реагируют на линейные ускорения.

Возбуждение от рецепторных клеток вестибулярного аппарата 'распространяется по дендритам биполярных клеток, тела кото рых располагаются в вестибулярном ганглии. Аксоны этих кле ток в составе волокон вестибулярного нерва идут к нервным клеткам вестибулярных ядер продолговатого мозга своей сторо ны. Комплекс вестибулярных ядер продолговатого мозга явля ется первым пунктом, где происходит первичная обработка ин формации о движении и положении тела и головы в пространстве. От клеток вестибулярных ядер следуют отростки к нервным клеткам лрительиого бугра, нейроны которых посредством аксо-

256

Рис. 194. Схема строения гребешка ам пулы (по Кольмеру):

1 — эпителиальные поддерживающие клет ки; г — рецецторные волосковые клетки; •3 *»- волоски рецепторных клеток; 4 — сту денистое вещество в форме купола; 5 — нервные волокна.

нов связаны с нервными клетками |

|||||||

височной |

области |

коры |

больших |

||||

полушарий, являющейся |

центром |

||||||

а н а л и з а т о р а р а в н о в е с и я . |

|||||||

Улитка |

— |

часть |

внутреннего |

||||

уха, где расположены |

рецепторы, |

||||||

воспринимающие |

звуковые |

коле |

|||||

бания. Улитка |

в |

виде |

костного |

||||

спирального канала внутри |

каме |

||||||

нистой |

кости |

закручена |

в |

форме |

|||

раковины |

вокруг осевой |

кости и |

|||||

образует у животных до пяти вит |

|||||||

ков. Части улитки, направленные |

|||||||

к оси, |

обозначаются |

внутренни |

|||||

ми, а направленные в |

противопо |

||||||

ложную |

|

сторону |

— |

наружными. |

|||

По всей длине на внутренней части |

|

|

|

стенки канала имеется костный выступ |

— с п и р а л ь н а я |

п л а |

|

с т и н к а с утолщенной надкостницей — с п и р а л ь н ы м |

л и м |

||

бом. |

Последний делится на две губы: |

верхнюю — вестибуляр |

|

ную |

и нижнюю — барабанную. Углубление между ними на |

||

зывают спиральным желобком. В основании спиральной пластин ки располагается спиральный ганглий.

Утолщение |

надкостпицы |

на |

наружной поверхности стенки |

||||

костного |

улиткового канала |

получило название |

с п и р а л ь н о й |

||||

с в я з к и . |

|

|

|

|

|

|

|

Между |

спиральной пластинкой и спиральной |

связкой натя |

|||||

нуты две |

соединительнотканные |

перепонки, которые в виде спи |

|||||

рали тянутся |

вдоль всего улиткового канала. Одна из них — б а- |

||||||

з и л я р н а я |

м е м б р а н а с внутренней стороны |

переходит в ба |

|||||

рабанную губу лимба. Другая — - в е с т и б у л я р н а я |

м е м б р а н а |

||||||

одной стороной |

соединена |

с вестибулярной губой, |

а другой со |

||||

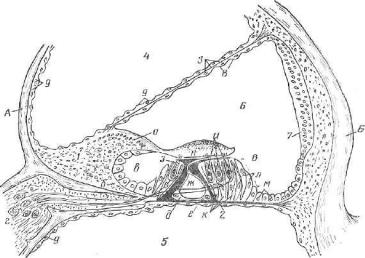

спиральной связкой на некотором расстоянии от места прикреп ления базилярной мембраны. В основе базиляриой мембраны находятся тонкие коллагеновые волокна, более длинные на вер шине улитки и короткие в ее основании. Между волокнами и фибриллами находится основное гомогенное вещество, содержа щее гликозаминогликаны. Таким образом, по всей длине, почти до самой вершины улитки, костный канал разделен двумя пере понками на три канала, или лестницы. Верхний канал — в е с т и

б у л я р н а я л е с т н и ц а |

берет начало от овального окна и про- |

17 Заказ N* 908 |

257 |

А — спиральная пластинка; |

1 |

— лимб; |

а — вестибулярная |

губа; |

б — барабанная |

|||||

губа; в — спиральный желоб; |

г |

— спиральный ганглий; |

Б |

— спиральная связка; |

||||||

2 — базилярная мембрана; 3 — вестибулярная мембрана; |

4 — вестибулярная лест |

|||||||||

ница; 5 — барабанная лестница; |

6 — перепончатый канал улитки; |

7 — сосудистая |

||||||||

полоска; |

8 — однослойный плоский эпителий; |

|

е |

9 — эндотелий; В — спиральный |

||||||

(кортиев) |

орган; д — внутренняя клетка-столб; |

и |

— наружная клетка-столб; ж — |

|||||||

туннель; |

з — внутренняя волосковая клетка; |

|

— наружные волосковые клетки; |

|||||||

к — наружные фаланговые клетки; л — наружные пограничные клетки; м — на |

||||||||||

ружные поддерживающие клетки; и — покровная текториальная пластинка (рис. Коз |

||||||||||

лова). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

должается до вершины улитки. |

Нижний канал — б а р а б а н н а я |

|||||||||

л е с т н и ц а |

начинается от круглого окна, |

а на вершине в месте |

|||

соединения |

вестибулярной |

и базилярной |

мембран через |

узкое |

|

отверстие — г е л и к о т р е м у сообщается |

с вестибулярной |

лест |

|||

ницей. Обе лестницы заполнены перилимфой. |

|

|

|||

Средняя лестница, или |

п е р е п о н ч а т ы й к а н а л |

у л и т к и , |

|||

не сообщается с полостью |

других каналов и заполнен |

эндолим- |

|||

фой. На поперечном разрезе улитковый канал имеет форму тре угольника (рис. 195), стороны которого образованы вестибуляр

ной . мембрапой, базилярной |

мембраной и сосудистой |

полоской, |

|||

лежащей на наружной |

стенке |

костной улитки. |

С о с у д и с т а я |

||

п о л о с к а |

представлена многорядным эпителиальным |

пластом", |

|||

расположенным на базальной пластинке. Среди |

высоких эпите |

||||

лиальных |

клеток в ней |

много кровеносных капилляров. Считают, |

|||

что эпителий сосудистой полоски выполняет секреторную функ цию — продуцирует эндолимфу.

Вестибулярная мембрана со стороны полости перепончатого канала покрыта однослойным плоским эпителием, а со сторо ны вестибулярной лестницы — эндотелием, переходящим в эндо телий периоста. Базилярная пластинка со стороны барабанной

лестницы также покрыта тонким слоем эндотелия, под которым встречаются кровеносные капилляры. Со стороны полости сред него, то есть перепончатого канала улитки, на базилярной пла стинке расположен специализированный эпителий, образующий звуковоспринимающий аппарат слухового анализатора — спи р а л ь н ы й ( к о р т и е в ) о р г а н .

Кортиев орган состоит из внутренних и наружных клеток двух типов: рецепторных (волосковых) и поддерживающих (опорных). Последние своими основаниями расположены на базальной пла стинке, находящейся между комплексом эпителиальных клеток спирального органа и соединительнотканной частью базилярной мембраны. Различают несколько разновидностей опорных клеток. Опорные к л е т к и-с т о л б ы по длине спирального органа распо ложены в два ряда: ряд внутренних и ряд наружных столбов. Расширенное основание этих клеток лежит на базальной мем бране, а апикальными полюсами клетки наклонены косо друг к другу и образуют своеобразный свод, который прикрывает тре угольный канал — т у н н е л ь , заполненный эндолимфой. По тун нелю проходят безмиелиновые нервные волокна, содержащие деидриты нейронов спирального ганглия. Цитоплазма столбов об ладает высокой упругостью из-за наличия в ней большого коли чества тонофибрилл.

В непосредственной близости от наружных клеток столбов располагается три ряда наружных фаланговых клеток. Эти ци линдрической формы клетки на апикальном конце имеют чаше видное вдавление и фаланговый отросток, доходящий до поверх ности спирального органа и заканчивающийся пластинкой. Фалан говые пластинки, соединяясь одна с другой, образуют сетчатую мембрану, в отверстиях которой находятся верхние концы слу ховых клеток, а тело их прилегает к внутренней стороне фалангового отростка (рис. 196). Таким образом, репепторные клетки отделены одна от другой отростками фаланговых клеток. В цито плазме по длине клетки проходит пучок тонофибрилл, продол жающийся в отросток.

Снаружи от фаланговых клеток располагаются пограничные клетки. На апикальной поверхности этих клеток большое коли чество микроворсипок, а в цитоплазме капли липоидов, вакуоли, гликоген, что свидетельствует об их трофической функции. По степенно уменьшаясь в высоте, пограничные наружные клетки переходят в низкие поддерживающие клетки, которые покрывают остальную часть базилярной мембраны и переходят в эпителий сосудистой полоски. С внутренней стороны — один ряд фаланго вых клеток и далее внутренние пограничные цилиндрические клетки, которые, уменьшаясь в высоте, переходят в кубический эпителий спирального желоба.

Рецепторные — волосковые клетки находятся по обеим сторо нам от клеток-столбов, при этом внутренние волосковые клетки располагаются в один ряд, наружные — в три ряда. По длине спирального органа насчитывают до 20000 рецепторных клеток.

258 |

17* |

259 |

Рис. 196. Рецепторные и поддерживающие клеткп спирального органа (по Кольмеру):

а — клетки-столбы; б — фаланговые клетки; в — фаланговый отросток; з — фаланговая пластинка; д — сетчатая мембрана; е — наружная и ж — внутренняя волосковые клетки; з — нервные волокна, образующие синапсы на слуховых клетках; и — синапсы на слуховых клетках; к — спиральный туннель.

Каждая рецепторная клетка своим закругленным основанием прилежи* к углублению на апикальной поверхности фаланговой клетки. Таким образом, слуховые клетки не имеют непосредст венного контакта с базальной пластинкой. Ядра в этих клетках расположены в базальном полюсе. В цитоплазме у них значи тельное количество митохондрий и гликогена. На апикальной по верхности рецепторных клеток имеется кутикуляриая пластинка с волосками — стереоцилиями. Электронно-микроскопическими методами установлено, что на внутренних клетках 30—60 корот ких волосков, расположенных в виде прямолинейной щеточки. На каждой наружной рецепторной клетке находится до 120 более длинных волосков, расположенных в форме изогнутой (У-образ- ной) щеточки.

Над вершинами волосковых клеток располагается лентовид ная пластинка желеобразной консистенции — п о к р о в н а я мем б р а н а , состоящая из прозрачного основного вещества, содержа щего гликозаминогликаны, и тонких волокон. Одним краем по кровная мембрана соединена с верхней стороной вестибулярной губы спирального лимба, а другой край, имеющий на поперечном разрезе форму язычка, на всем протяжении соприкасается с волосковыми клетками; волоски последних погружены в вещество мембраны.

Рис. 197. Схема анализатора слу ха и равновесия:

а — статическое пятно |

(макула); |

||||

о — чувствительный нейрон вести |

|||||

булярного ганглия; |

|

в |

— |

нейрон ве |

|

стибулярного |

ядра |

|

продолговатого |

||

мозга; г — нейроны зрительных буг |

|||||

ров; д — окончания |

их аксонов в |

||||

коре полушарий; е — чувствитель |

|||||

ные нейроны |

спирального ганглия; |

||||

ж — нейроны слухового |

бугорка про |

||||

долговатого мозга; |

a — нейроны слу |

||||

хового анализатора в зрительных буг |

|||||

рах; и — окончания их аксонов на |

|||||

пирамидальных клетках коры; к — |

|||||

спиральный орган. |

|

|

|

|

|

Во время |

звукового |

воз |

|

|

|

|

|

||

действия колебания |

барабан |

|

|

|

|

|

|||

ной перепонки через систему |

|

|

|

|

|

||||

слуховых |

косточек |

среднего |

|

|

|

|

|

||

уха приводят в колебательное |

|

|

|

|

|

||||

движение |

мембрану |

овально |

|

|

|

|

|

||

го окна и перелимфы вести |

|

|

|

|

|

||||

булярной |

и |

барабанной лестницы. Колебания перелимфы пе |

|||||||

редаются |

на |

вестибулярную |

мембрану, |

а затем |

на |

полость |

|||

перепончатого |

канала |

улитки, |

приводя |

в |

движение эидолимфу |

||||

и базилярную |

мембрану. Показано, что |

каждой |

высоте |

звука |

|||||

соответствует |

определенная длина участка |

базилярной мембра |

|||||||

ны, охваченная колебательным процессом. При действии |

на ухо |

||||||||

звуков низкой частоты |

происходит смещение базилярной мембра |

||||||||

ны на всем ее протяжении от основания до вершины улитки. При этом происходит смещение волосков относительно покровной (текториальной) мембраны и возбуждение рецепторных клеток.

При действии |

звуков |

высокой частоты в колебательный процесс |

||||||

вовлекается базилярная |

мембрана лишь на ограниченном |

участ |

||||||

ке вблизи |

овального окна. |

Соответственно и возбуждаться |

будет |

|||||

меньшее число |

рецепторных клеток — только те, которые |

распо |

||||||

ложены на базилярной |

мембране у основания улитки. |

|

||||||

А н а л и з а т о р с л у х а |

(рис. 197). От |

слуховых клеток спи |

||||||

рального |

(кортиева) |

органа |

раздражение |

передается клеткам |

||||

спирального ганглия. Аксоны |

этих клеток входят в волокна улит |

|||||||

кового нерва, который во внутреннем слуховом проходе |

соеди |

|||||||

няется с вестибулярным |

нервом в один статоакустический нерв. |

|||||||

После входа в черепную |

полость нервные |

волокна, принадлежа |

||||||

щие, клеткам спирального ганглия, вновь отделяются, вступают в продолговатый мозг и заканчиваются на клетках слухового бугор ка. Эти клетки, служащие вторыми нейронами анализатора, по сылают отростки в медиальные коленчатые тела зрительных буг ров. Здесь расположены мультиполярные нейроциты, аксоны которых достигают клеток коры больших полушарий. От послед них начинаются нисходящие пути слухового анализатора.

260

261

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Сердечно-сосудистая система состоит из сердца, кровеносных и лимфатических сосудов. В функциональном отношении эта систе ма обеспечивает движение по организму крови и лимфы, создавая эффективную систему доставки к органам и тканям кислорода, питательных и биологически активных веществ и удаления про дуктов метаболизма.

СЕРДЦЕ

Сердце — основной орган, приводящий в движение кровь. У мле

копитающих оно |

состоит из |

двух соединенных половин — пра |

||

вой и левой. Как правая, так и левая половины |

имеют два отде |

|||

ла — предсердие |

и желудочек, |

сообщающиеся |

через отверстия, |

|

на границе которых расположены открывающиеся в сторону же |

||||

лудочков клапаны. В стенке предсердий и желудочков различают |

||||

трп оболочки: |

внутреннюю — эндокард, среднюю — миокард |

и |

||

наружную — эпикард. |

|

|

|

|

В эмбриогенезе оболочки сердца начинают |

формироваться |

в |

||

очень ранний период развития, когда зародыш |

имеет вид трех |

|||

слойной пластинки. Вначале из мезенхимных клеток между эндо дермой и висцеральным листком несегментированной мезодермы

развиваются две |

отдельные |

трубочки, которые |

выпячиваются в |

целомическую полость тела. |

В дальнейшем, в |

связи с увеличе |

|

нием туловищной |

складки, |

мезенхимные трубки сближаются, |

|

срастаются и из них образуется одна, которая становится эндо кардом (см. рис. 146).

Участки |

висцерального |

листка мезодермы, прилежащие к эн |

|||||

докарду, |

получили название |

миоэпикардиальных |

пластинок. |

||||

Внутренняя |

пластинка превращается в миокард, а из наружной |

||||||

. образуется |

эпикард. Дальнейшее формирование сердца связано |

||||||

с неравномерным |

разрастанием |

отдельных |

участков |

сердечной |

|||

трубки. Клапаны |

сердца развиваются как складки эндокарда, в |

||||||

которые |

позднее |

врастает соединительная ткань миокарда и эпи |

|||||

карда. |

|

|

|

|

|

|

|

Эндокард. Эта оболочка |

представляет непрерывную выстилку |

||||||

предсердий, |

желудочков и |

покрывает все |

структурные образова |

||||

ния, выступающие в их просвет, — клапаны, сосочковые мышцы. По строению и происхождению эндокард соответствует стенке кровеносных сосудов. В области предсердий и желудочков в его составе различают три слоя. Самый внутренний образован эндо т е л и е м и расположенными под ним элементами соединитель ной ткани. Средний — м ы ш е ч н о - э л а с т и ч е с к и й слой имеет наибольшую толщину и состоит из плотной соединительной ткани с многочисленными эластическими волокнами, располагающими ся параллельно поверхности. В наружной части этого слоя име ются клетки гладкой мышечной ткани. Третий слой — н а р у ж-

262

н ы й с о е д и н и т е л ь н о т к а н н ы й — граничит с |

миокардом, |

|

состоит из |

рыхлой соединительной ткани, которая |

переходит в |

эндомизий |

миокарда. Этот слой содержит кровеносные сосуды, а |

|

в отдельных участках — атипичные клетки проводящей мышеч |

||

ной ткани. |

|

|

Между |

предсердиями и желудочками, а также |

между желу |

дочками и |

выходящими из них сосудами располагаются клапа |

|

ны. Предсердно-желудочковый (атриовентрикулярный) клапан в |

||

правой |

половине сердца состоит из трех створок, поэтому его на |

|||

зывают |

т р е х с т в о р ч а т ы м , а |

в |

левой |

половине — клапан |

д в у с т в о р ч а т ы й , или м и т р а л ь н ы й . |

Створки обоих атрио- |

|||

вентрикулярных клапанов обладают |

сходной гистологической |

|||

структурой. Они покрыты с обеих |

сторон |

эндотелием и имеют |

||

средний слой плотной соединительной ткани, переходящая в ос нований створки в плотную соединительную ткань колец, окру жающих отверстия. Предсердная сторона створок — гладкая, а желудочковая с выступами, от которых начинаются сухожильные нити, противоположными концами прикрепляющиеся к высту пающим на стенках желудочков сосочковым мышцам. Благодаря сухожильным нитям при сильных сокращениях желудочков не происходит выворачивания створок клапанов в сторону предсер дий. Клапаны аорты и легочной артерии (полулунные) несколько тоньше, чем предсердно-желудочковые, но гистологически имеют

сходное с |

ними |

строение. У полулунных клапанов нет |

сухо |

|

жильных |

нитей. |

|

|

|

Миокард образован сердечной мышечной |

тканью, в которой |

|||

различают |

две |

разновидности — р а б о ч у ю и |

п р о в о д я щ у ю . |

|

Основная |

масса |

миокарда представлена рабочей мышечной |

тка |

|

нью, состоящей из сократительных клеток — с е р д е ч н ы х мио - ц и т о в , важнейшей морфологической особенностью которых яв ляются совершенные в структурном и функциональном отноше нии аппараты крепления их друг с другом. Вследствие того что миоциты прочно соединены своими концами и образуют много численные анастомозы, в миокарде сформирована единая струк- турио-функциональпая клеточная сеть. При световой микроско пии зоны контакта миоцитов имеют вид одиночных темноокрашивающихся прямолинейных или ступенчатых полосок, располо женных перпендикулярно длинной оси клетки, которые получили название в с т а в о ч н ы х д и с к о в (рис. 198).

При электронной микроскопии в области вставочных дисков границы соседних клеток неровные: одна клетка вдается в дру гую пальцевидными выступами, что обеспечивает достаточную площадь сцепления клеток. По длине вставочного диска имеются различные по строению участки. Здесь много мест, содержащих волокнистое электроноплотное вещество, в которое вплетены концы тонких актиновых м и к р о ф и л а м е н т о в (рис. 199). В зонах, не занятых микрофиламентами, расположены десмосо:- мы и щелевые контакты. Считают, что в щелевых контактах про исходит быстрая передача волны возбуждения от клетки к клет-

263