book-2016-china_history-v9

.pdf

Вооруженные силы КНР в начале XXI в. |

721 |

числе китайских источников, показал, что реальные военные расходы Китая в среднем на 40% превышали официальные.

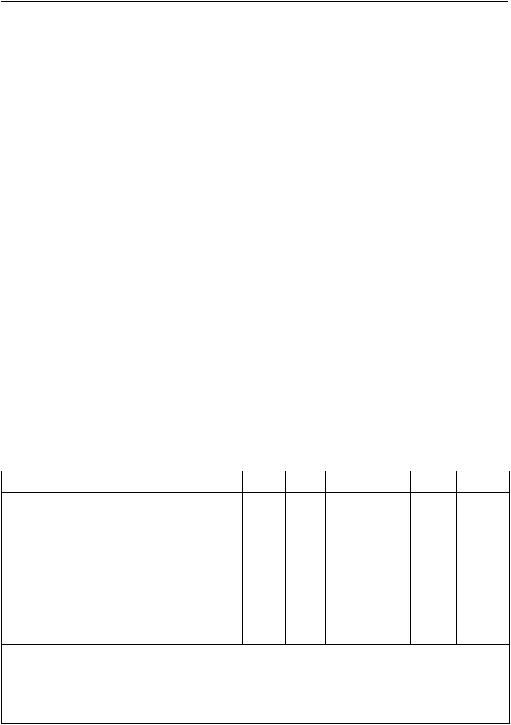

Сведения о военных расходах Китая в период с 1985 г. по 2008 г. приведены в табл. 21.

Анализ приведенных данных показывает, что в рассматриваемый период Китай, опираясь на растущую экономическую мощь, из года в год увеличивал военные расходы. В 2008 г. официальные военные расходы Китая составили 61 млрд долл., что на 17,6% выше по сравнению с 2007 г. Мировой финансовый кризис не оказал существенного влияния на бюджетные военные ассигнования, хотя темпы их роста замедлились на 2,7%: на 2009 г. они были предусмотрены в сумме 70 млрд долл. или на 14,9% выше, чем в 2008 г. Ранее заявленный принцип согласованного развития военной и гражданской сфер фактически нашел выражение в опережающих (по сравнению с экономикой) темпах увеличения военных расходов, что свидетельствовало о наметившемся переходе к ускорению модернизации вооруженных сил и военно-промышлен- ного комплекса.

Рост военных расходов связан с мерами по повышению боевых возможностей НОАК, предпринимавшимися по результатам анализа опыта военных операций сил НАТО во главе с США в Югославии, Ираке и в Афганистане, который показал возрастающее значение в современной войне военно-технического фактора, в особенности высокотехнологичных вооружений и военной техники, систем управления войсками и оружием с элементами космического базирования, средств радиоэлектронной борьбы и т.п. К этому следует добавить расходы в связи с существенным повышением денежного довольствия офицерского и

Таблица 21

Военные расходы КНР в 1985–2008 гг.

Показатель |

1985 |

1991 |

1995 |

2000 |

2005 |

2008 |

Официальные расходы: |

|

|

|

|

|

|

в текущих ценах, млрд юаней |

17,7 |

37 |

63,3 |

120 |

244,8 |

417,8 |

в постоянных ценах и рыночных |

3,8 |

6,7 |

7,6 |

14,5 |

30,6 |

61 |

обменных курсах, млрд долл. |

|

|

|

|

|

|

Реальные расходы*: |

|

|

|

|

|

|

в текущих ценах, млрд юаней |

26,6 |

55,5 |

95 |

168 |

342 |

584,9 |

в постоянных ценах и рыночных |

5,7 |

10,1 |

11,4 |

20,3 |

42,8 |

85,4 |

обменных курсах, млрд долл. |

1,7 |

1,8 |

1,4 |

1,3 |

1,3 |

1,4 |

Доля официальных расходов в ВВП, % |

||||||

Доля реальных расходов в ВВП, % |

2,6 |

2,8 |

2,1 |

1,8 |

1,8 |

2,0 |

Источники: Жэньминь жибао, 13.12.82; The Military Balance 1993–1994. P. 152; The Military Balance 1996–1997. P. 179; The Military Balance 2000–2001. P. 194; Белая книга «Национальная оборона Китая» – 2006 г. (http://www.china.org.cn/english/features/book/194485.htm); Белая книга «Национальная оборона Китая» – 2008 г. (http://www.china.org.cn/government/white paper/node_7060059.htm) * Примечание: оценка ИДВ РАН.