- •Введение

- •Глава 1. Общие сведения

- •Географическое положение и природная среда

- •Этнографические и территориальные группы

- •Антропологическая характеристика

- •Глава 2. История изучения

- •Этнографическое изучение башкир

- •Этническое картографирование

- •Шежере

- •Глава 3. Этническая и социально-политическая история

- •Этногенез и родоплеменная структура

- •Башкирия в ХХ веке

- •Глава 4. Язык и письменность

- •Происхождение языка

- •Диалекты и говоры

- •Письменность и литературный язык

- •Глава 5. Хозяйство

- •Традиционное хозяйство

- •Башкирская волость и община в системе землепользования

- •Скотоводство

- •Земледелие

- •Добывающие промыслы

- •Лесные промыслы и ремесла

- •Глава 6. Система жизнеобеспечения

- •Транспорт

- •Традиционная система питания

- •Народная медицина

- •Глава 7. Одежда и декоративно-прикладное искусство

- •Традиционный костюм

- •Орнамент

- •Декоративно-прикладное искусство

- •Глава 8. Семейный быт

- •Семейная обрядность

- •Обряды, связанные с рождением ребенка

- •Свадебная обрядность

- •Похоронно-поминальная обрядность

- •Глава 9. Фольклор и праздничная культура

- •Устное народное творчество

- •Музыкальный фольклор

- •Хореография

- •Праздничная культура

- •Игры

- •Глава 10. Религиозные представления

- •Доисламские верования

- •Культ животных

- •Ислам

- •Мусульманские паломничества

- •Глава 11. Профессиональная культура

- •Наука

- •Литература

- •Музыка

- •Театр

- •Изобразительное искусство

- •Демографические процессы

- •Этноязыковые процессы

- •Глоссарий

- •Библиография

- •Принятые сокращения

- •Сведения об авторах

- •Оглавление

В настоящее время в Башкирии с трудом прослеживаются элементы традиционного для региона в прошлом суфизма, хотя интерес к нему сохраняется. В среде творческой интеллигенции, распространен поиск корней в более древних, доисламских пластах духовной культуры, в родоплеменных культах, древних общетюркских верованиях, в тенгрианстве. Так, в начале 1990-х годов по республике прошли племенные съезды, на которых были избраны племенные вожди: поэт Рашит Шакур – вождем племени мин, Аль-Фатих – племени тамьян и др. Возрождение древних родовых традиций заметно в современном башкирском изобразительном искусстве, в наибольшей степени в творчестве художников – Ф. Иргалина, И. Тукмакаева, Р. Миннибаева, Ф. Нуриахметова и др. (Янбухтина, 1996. С. 48–54; 2006. С. 37–39).

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА

С распространением среди башкир ислама многие древние традиции приобрели новые формы и стали осмысляться в рамках мусульманского мировоззрения. К их числу относится и традиция почитания святых мест. Основным объектом паломничества являются захоронения святых – аулия (əүлиə – от араб. аулийа – святые, находящиеся под покровительством (Аллаха). Отсутствие в исламе официального института канонизации обусловило многообразие народных практик наделения святостью. У башкир понятие аулия распространялось не только на известных суфиев, прославившихся благочестием и глубокими религиозными познаниями, но и, на обычных людей, отличившихся при жизни добрыми делами или какими-то сверхъестественными способностями – ясновидением, даром исцеления и т.д. К аулия могли причислять и погибших мученической смертью.

Башкиры верят, что от могил аулия исходит божественная благодать, дающая духовное и физическое исцеление (Абсалямова, 2008. С. 209). О посещении таких мест говорят зыярат kылыу (совершение зыярат). Слово зыярат – арабского происхождения (аз-зийара – посещение), и во многих восточных языках означает именно паломничество. Башкиры так называют и могилы святых, и сами кладбища.

Наиболее ранние письменные упоминания паломнических практик содержатся в шежере. Например, такой рассказ о событиях, произошедших в XIII в.: после разорительных сражений с Аксак Тимуром (Хромой Тимур) род юрматы вынужден был искать новые земли. Во время стоянки у Черной речки хан почувствовал, что рядом находится могила святого. Ее действительно нашли и, раскопав, обнаружили нетленного черноволосого юношу. На могиле установили ограду и стали ежегодно устраивать возле нее поминки. Предводитель рода Шагали-бий ухаживал за могилой и сам впоследствии был похоронен рядом со святым (Башкирские родословные, 2002. С. 53–54). Описанный в предании сюжет отражает один из распространенных путей сакрализации объекта, основанный на его необычных характеристиках. В башкирских шежере также имеются сведения о почитаемых местах, память о которых, равно и традиция их посещения, сохранялись еще в начале ХХ в.

511

Так, в родословной иректинцев (ирəкте) указываются три предполагаемых места захоронения предводителя рода Каратабына (Кара[ча]газиза) (на берегу Караидели, близ аула Муллакай, в ауле Ташмечеть Бирского уезда, на вершине горы близ аула Иштеряк (Яланайыр) Красноуфимского уезда). Каждому из этих мест приписывались различные сверхъестественные свойства. У первой могилы «в изножии видели мерцающий, как у свечи огонь». Рядом со второй находились развалины каменной мечети, которую якобы строили добрые духи, принося камни с горы Арафат. Подтверждением святости третьей могилы и самого Карчагази стала незамерзающая в зимние морозы река у деревни Яланайыр (Башкирские родословные, 2002.

С.396–397).

Всоветское время традиция почитания святых мест была в значительной мере утрачена, хотя и не исчезла совсем: С 1990-х годов в Башкортостане начинается процесс реставрации как самих памятников, так и связанных с ними практик.

Многие почитаемые башкирами аулия зыяраты расположены на вершинах гор, возвышенностях. Нередко они являют собой курганы, относящиеся еще к эпохе железа (Аминев и др., 2012. С. 6). Согласно народным представлениям, аулия сами выбирали место своего будущего захоронения, которое якобы указывалось им Аллахом. Подобная история связывалась, например, с могилой старшины Миркитминской волости Мурадыма Саитмамбетова (1761 г.р.), расположенной на вершине горы Сусактау в долине р. Уршак (Аургазинский район). Старшина был известен как ишан, трижды ходивший в хадж и отличавшийся огромной физической силой. Он заве-

щал похоронить себя на горе, чтобы «заранее видеть коварство врагов и предупреждать своих» (Баш кортостан – əүлиəлəр иле, 2012. С. 109). Во многих местах существовала традиция брать с собой камни при подъеме к аулия на горе. Сложенные из таких камней насыпи порой достигали внушительных размеров. Как, например, насыпь полутора метров в высоту и более 10 м в диаметре на горе Ауштау (Учалинский район). По преданиям, на некоторые горы могут забраться только люди с чистыми помыслами.

Захоронения аулия более позднего времени, – второй половины XIX – XX в. – чаще находятся в пределах деревенских кладбищ, выделяясь среди остальных могил размерами и изящным оформлением надгробий.

Необходимость посещения могилы святого иногда обосновывается его собственным завещанием приходить сюда для получения исцеления. Паломники обычно совершают троекратный круговой обход могилы и читают молитвы. Наиболее религиозные из них предварительно совершают ритуальное омовение тахарат (тəhəрəт). В качестве подаяния (хəйер) чаще оставляют несколько монет, могут насыпать немного хлебных крошек или зерна для птиц, считающихся в башкирской культуре посредниками между двумя мирами. На определенные аулия зыяраты приводят заболевших домашних животных (обычно – лошадей, страдающих расстройствами мочеиспускания), с которыми также три раза обходят вокруг могилы. Иногда на святых местах читаются специальные молитвы с целью прекращения засухи.

512

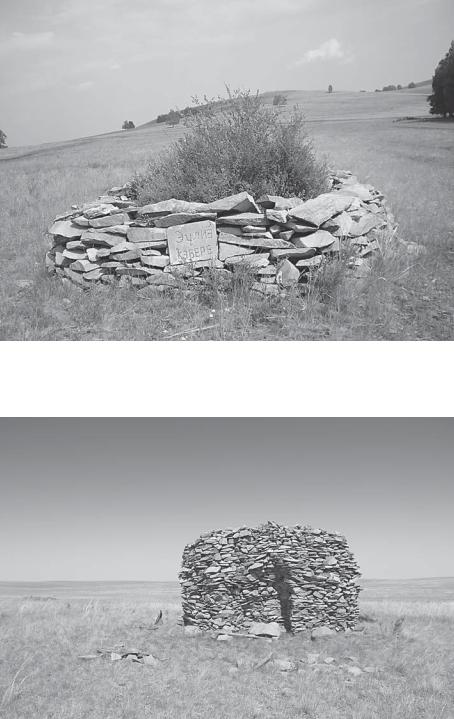

Аулия-кəбере

Башкортостан, Баймакский район © Фото А.Б. Юнусовой, 2010 г.

Аулие

Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Балитово © Фото Э. Ефнер, 2014 г.

513

Отношение к некоторым ритуалам претерпели изменения. Так, обычай завязывать лоскутки ткани на растущие рядом деревья, имеющий древние корни, не одобряется официальным духовенством и верующими как языческий. Равно как и обычай уносить с собой землю с могилы святого, довольно популярный в народе. Особенно пострадали от него могилы известных аулия – Мужавир-хазрета (Баймакский район) и Зайнуллы-ишана (г. Троицк Челябинской области).

Исцеляющими свойствами наделялась и вода, находящихся рядом с аулия зыяраты источников. Широко известен источник у подножья горы Ауштау (Учалинский район), на вершине которой, по наиболее распространенной версии, находится могила шейха Мухаммада Рамазан аль-Уша (в другом варианте: Мигнан ал-уса), скончавшегося в 651 г. хиджры (1273 г.). Согласно легенде, местные жители, не желавшие принимать ислам, отрубили миссионеру голову. И тогда случилось чудо, заставившее язычников осознать ошибку, – шейх понес свою отрубленную голову на вершину горы, а наутро из ее подножья забил родник. Вода некоторых местных источников считалась идентичной воде почитаемого всеми мусульманами святого источника Замзам. В фольклоре нередко встречались сюжеты о некоем башкирском паломнике, услышавшем, что ему не нужно везти домой святую воду из Мекки, ведь точно такая же течет и у него на родине. Подобная легенда, в частности, связывалась с родником у подножья горы Нарыстау (Миякинский район), еще в XIX в. сюда съезжались паломники из разных отдаленных мест, включая Казахстан (Абсалямова, 2011.С. 28). Территория вокруг святых источников поддерживалась в чистоте, в настоящее время стали сооружать скамейки, иногда рядом с самыми посещаемыми объектами устраиваются отдельные купальни для мужчин и женщин, организуется торговля книгами

исувенирами.

Вотдельную группу почитаемых объектов можно выделить средневековые мавзолеи XIV–XV вв., принадлежавшие миссионерам, распространителям ислама, и могилы суфиев, пользовавшихся огромным авторитетом при жизни. На территории Башкирии сохранилось несколько мавзолеев (кəшəнə), это мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана в Чишминском районе и мавзолей Бэндэбике в д. Максютово Кугарчинского района. Все три объекта более известны как историко-культурные памятники, нежели места паломничеств отдельных верующих, хотя во время посещения официальных делегаций здесь проводят массовые религиозные служения с духовенством.

Популярный среди башкир суфизм получил распространение, главным образом, в виде учения братства накшбандийа. Именно места захоронений последователей этого направления являются популярными объектами паломничества: могилы Ягафара бин Габди или Ягафар-ишана (1747–1824, д. Ста- ро-Мрясово Давлекановского района), шейха Зайнуллы бин Хабибуллы бин Расулиаш-Шарафи (Зайнуллы Расулева, 1833–1917, г. Троицк Челябинской области), мюрида Зайнуллы Расулева – ишана Габдуллы Саиди (Габдуллы Саидбатталова, 1836–1914), д. Муллакаево Баймакского района), Мужавирхазрета Сиражетдинова (1876–1967, д. Мансурово Баймакского района), Гатауллы-ишана Абдельмаликова (1835–1914, д. Валитово Хайбуллинского района). Среди них особо посещаема могила Мужавир-хазрета, прославив-

514

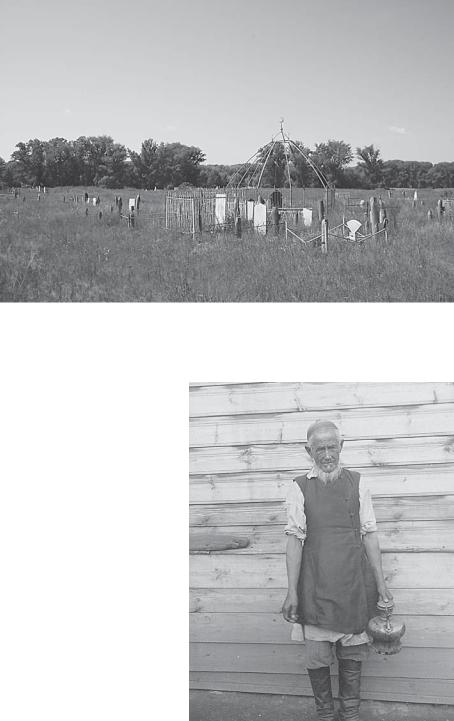

Могила аулии Шамигула-хальфы внутри деревенского кладбища

Башкортостан, Кугарчинский район, д. Саиткулово © Фото Ю.А. Абсалямовой, 2013 г.

Башкир с сосудом для омовений

Начало XX в.

Фото М.А. Круковского © МАЭ (Кунсткамера) РАН. № 1919-102

515

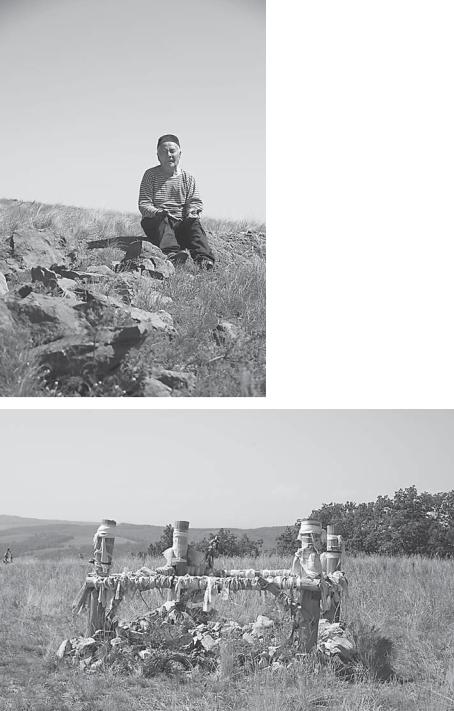

Молитва на святом месте

Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Абдулнасырово © Фото Э. Ефнер, 2014 г.

Аулия зыяраты

Башкортостан, Кугарчинский район, д. Тупчаново © Фото Ю.А. Абсалямовой, 2013 г.

516

шегося как народный целитель. Недавно на средства одного из паломников рядом была построена мечеть.

Культ святых тесно связан с культом предков, которыми у башкир часто выступали мифологические богатыри. На всей территории расселения башкир имеются древние курганы, называемые в народе захоронениями батыров. Почитаемые могилы легендарного воина-защитника, например, входят в исследованные археологами Кантубинские-II курганы и некрополь Калуево-1 в Учалинском районе (Тузбеков, Бахшиев, 2013. С. 100). В большинстве случаев аулия героев находятся на вершинах гор, носящих их имена: гора Дуюмбета, гора Акына, гора Махибы (бывали и батыры-женщины) (БНТ, 1987. Т. 2. С. 47–49, 51). С такими объектами связываются устные предания, описывающие совершенные батырами подвиги и обстоятельства их гибели (БНТ, 1987. Т. 2. С. 47–49). Нашли отражение в фольклоре и примеры поклонения богатырским могилам. Бытовало предание, что знаменитый руководитель башкирского восстания Карасакал, ревностный мусульманин и знаток Корана, перед выходом в бой посетил могилу Саит-батыра. Обняв надмогильный камень, он дал клятву верно служить народу, а землей с могилы посыпал своего коня для защиты от вражеской стрелы (БХИ, 2006. С. 356). Многие могилы батыров и сейчас являются объектами паломничества.

Особую группу почитаемых мест образуют объекты природного происхождения: горы, пещеры, отдельные камни, необычная форма которых интерпретируется в контексте событий из священной истории. «Следами», оставленными святыми, называют, например, углубления в камнях или неровности рельефа, кажущиеся необычными. Огромный камень якобы с отпечатками ступни самого Пророка находится у д. Кадырша (Зилаирский район), следы Дульдуля (Дөлдөл)» – мифического коня Гали-батыра (Али – четвертый праведный халиф и зять Пророка) в виде двух незаросших травой участков остались на вершине горы Нарыстау у д. Ильчигулово (Миякинский район) и т.д. Сюда приходят с различными просьбами, оставляют монеты, проходя мимо, если с собой не оказывается денег, кладут цветы, веточки черемухи, ягоды.

В восточной и центральной Башкирии часто встречаются так называемые дождевые камни (йəйташы), наделяемые способностью влиять на погоду. В зависимости от необходимости вызвать или прекратить дождь их мыли, смазывали маслом, били плеткой, при этом обязательно читались мусульманские молитвы. Подобные ритуальные действия с дождевыми камнями проводились вплоть до 1960–1970-х годов (Абсалямова, 2014. С. 155–157).

Древнее происхождение имеет культ гор, в котором проявляются элементы шаманизма. Башкиры верили в наличие у гор своих духов-хозяев (эйə) и оставляли им подношения в виде клочка шерсти, лоскутка ткани, монеты (Аминев и др., 2012. С. 8). На почитаемые вершины запрещалось забираться без надобности. Яркий пример, касающийся горы Тратау (Торатау) в Ишимбайском районе, был приведен еще И. Лепехиным. Он писал, что башкиры имеют к ней «особливое почтение, и почитают ее за освященное место», потому что раньше там жил ногайский хан, а после она стала «прибежищем богобоязливым и уединенным мусульманам, которых они угодниками на-

517

Священный колодец Начало XX в.

Фото М.А. Круковского © МАЭ РАН. № 1919-167

Кəшəне Бəндəбики

Башкортостан, Кугарчинский район, д. Максютово © Фото Ю. А. Абсалямовой, 2013 г.

518

зывают». Когда исследователь захотел подняться на гору, башкиры наотрез отказывались сопровождать его «отговариваяся разными обетами, которые они горе должны и которые еще не исполнены: ибо без исполнения обетов взлазить на гору никто не может, разве кто похочет сам себе быть злодеем». Они приводили в пример два случая, когда не соблюдавшие запрет были наказаны горой. В первом случае некий татарин, презирая башкирское заблуждение, «на той горе напакостил», в итоге «весь род его в короткое время вымер». Другой «гоняясь за лисицей без всякого обета и в посмеяние взобравшись на гору, растерзан был пегим медведем». Также запрещалось брать

сгоры можжевельник без обета (Лепехин, 1802а, б. С. 31). Тратау и поныне является местом паломничества, на одном из ее склонов установлена плита

снадписью, сообщающей о нахождении на горе могилы аулия. Хотя многие подобные места, почитаемые в давнее время, например вторая по высоте в Башкирии гора Иремель (1582 м), приобрели другое значение в современном контексте, превратившись в так называемые «места силы» и туристические объекты.

Многие аулия зыяраты образовались сравнительно недавно, а почитание некоторых из них началось лишь в ближайшие годы. В культовые объекты превратились захоронения людей, пострадавших во время репрессий или погибших мученической и голодной смертью в 1920-е годы. Возникновение новых аулие сопровождалось созданием устного предания, своеобразного народного «жития». Например, с аулия зыяраты в д. Гумарово (Кувандыкский район Оренбургской области), связана история о 14-летнем мальчике, пасшем овец и умершем от истощения на молитвенном коврике проходившего мимо старца.

Современные паломнические практики – это живая развивающаяся традиция. Процессы их реконструкции, получившие начало вместе с религиозным возрождением 1990-х годов, продолжаются до сих пор. Постоянно обнаруживаются или наделяются статусом святых все новые аулия зыяраты, при этом в народной среде сосуществуют самые разные версии их происхождения. Так, каменная курганная насыпь раннего железного века на горе Калмак-карауыл в с. Старохалилово (Гайский район Оренбургской области), где якобы покоится аулия, связывается как с калмыцкими и казахскими набегами XVII–XVIII вв., так и с событиями Гражданской войны. Определенный вклад в мифотворчество вокруг святых мест вносят и новые религиозные течения, в частности, распространившаяся недавно из Казахстана «Дорога предков» (или «Орда»). Лидеры движения «открывают» новые могилы аулия через медиумов, якобы общающихся с пред- ками-аруахами (əрүəх). Некоторые из новообретенных святынь, в частности, у д. Новомунасипово Бурзянского района, начинают признаваться и местным населением, постепенно вокруг них формируется круг паломников.

Косвенное или непосредственное участие в процессе новейшей меморализации принимают и сами верующие, и научная интеллигенция. Так, легенда о принадлежности известного аулия зыяраты на горе Нарыстау эпическим героям Идукаю и Мурадыму, ставшая популярной после публикаций фольклористов, в последнее время оказалась вытесненной новой исторической версий о миссионерах-суфиях. Ее авторами стали местные последователи

519

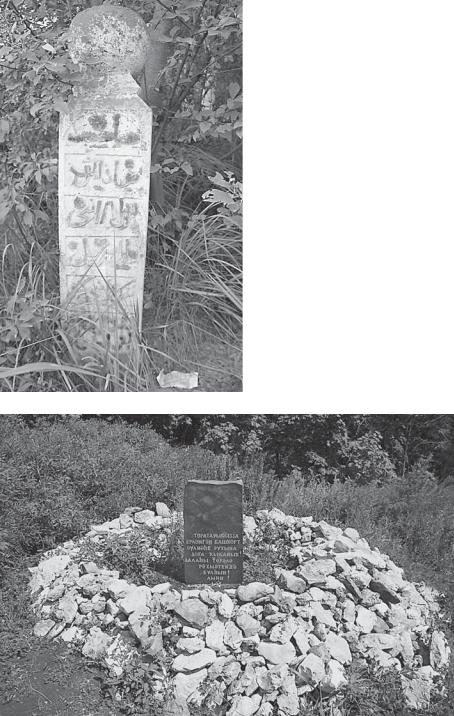

Мулла ташы (камень муллы) – надгробный камень на могиле святого

Башкортостан, Зианчуринский район © Фото Ю.А. Абсалямовой, 2013 г.

Плита на могилах аулия на горе Торатау

Башкортостан, Ишимбайский район © Фото Ю. А. Абсалямовой, 2013 г.

520

суфизма и историки. Первые опирались на откровения своего духовного наставника с Кипра, главы Накшбандийского суфийского ордена шейха Нази- ма-аль-Хаккани, а вторые – на средневековые письменные источники. Были названы имена праведников – Зубаир ибн Джейд и его сын Абдрахман бин Зубаир (Таймасов, 2012. С. 28–31). Новость была мгновенно подхвачена в СМИ, и вскоре на месте захоронения были установлены именные надгробия и выстроена мечеть. Паломничества к святым местам приобретают все большую популярность и постепенно становятся одной из важнейших сфер религиозной жизни.