- •Введение

- •Глава 1. Общие сведения

- •Географическое положение и природная среда

- •Этнографические и территориальные группы

- •Антропологическая характеристика

- •Глава 2. История изучения

- •Этнографическое изучение башкир

- •Этническое картографирование

- •Шежере

- •Глава 3. Этническая и социально-политическая история

- •Этногенез и родоплеменная структура

- •Башкирия в ХХ веке

- •Глава 4. Язык и письменность

- •Происхождение языка

- •Диалекты и говоры

- •Письменность и литературный язык

- •Глава 5. Хозяйство

- •Традиционное хозяйство

- •Башкирская волость и община в системе землепользования

- •Скотоводство

- •Земледелие

- •Добывающие промыслы

- •Лесные промыслы и ремесла

- •Глава 6. Система жизнеобеспечения

- •Транспорт

- •Традиционная система питания

- •Народная медицина

- •Глава 7. Одежда и декоративно-прикладное искусство

- •Традиционный костюм

- •Орнамент

- •Декоративно-прикладное искусство

- •Глава 8. Семейный быт

- •Семейная обрядность

- •Обряды, связанные с рождением ребенка

- •Свадебная обрядность

- •Похоронно-поминальная обрядность

- •Глава 9. Фольклор и праздничная культура

- •Устное народное творчество

- •Музыкальный фольклор

- •Хореография

- •Праздничная культура

- •Игры

- •Глава 10. Религиозные представления

- •Доисламские верования

- •Культ животных

- •Ислам

- •Мусульманские паломничества

- •Глава 11. Профессиональная культура

- •Наука

- •Литература

- •Музыка

- •Театр

- •Изобразительное искусство

- •Демографические процессы

- •Этноязыковые процессы

- •Глоссарий

- •Библиография

- •Принятые сокращения

- •Сведения об авторах

- •Оглавление

Группа женщин в традиционной одежде. Начало ХХ в.

На второй слева – два типа нагрудника (селтəр и hакал) © Личный архив М.Г. Мичуриной

шнурки с монетами на концах (сəс ургес, сəс урмес), реже – кораллы и бусы, нанизанные на нити (сəсмəү).

Описанные территориальные костюмные комплексы характеризуют одежду конца XIX – первой половины XX в. Вблизи границ бытования различных костюмных комплексов обычно в одежде присутствуют элементы, характерные как для одного, так и для другого комплекса. Во второй половине ХХ в. традиционные черты сохранялись дольше всего в праздничной и свадебной одежде, а также в костюме стариков.

ОРНАМЕНТ

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ И ОСОБЕННОСТИ

Башкирский орнамент соединил в себе пласты, сформировавшиеся в разное время и в разной этнической среде. Они не вытесняли и не замещали друг друга, а наслаивались, синтезировались или продолжали существовать параллельно. Некоторые сюжеты орнамента восходят к энеолитической эпохе, иные – к эпохе бронзы или к скифскому времени. Древнейшие пласты невозможно идентифицировать этнически. Мотивам башкирского орнамента существуют аналогии в искусстве многих народов Евразии, проживающих за тысячи километров к востоку и западу от Урала: от Алтая до Балкан (на юге) и от Оби до Балтики (на севере). Одни из них являются следствием этногенетического родства, другие появились в результате этнокультурных взаимодействий (Авижанская, Бикбулатов Н.В., Кузеев, 1964. С. 245–247).

284

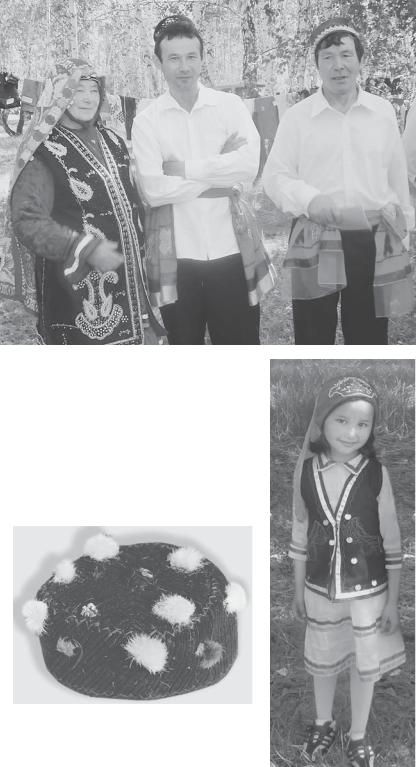

Современная праздничная одежда

Курганская область © Фото Е.Е. Нечвалоды, 2006 г.

Детская тюбетейка с пушками Вторая половина ХХ в.

Башкортостан, Баймакский район © Фото Е.Е. Нечвалоды, 2002 г.

285

В различных видах декоративного творчества сложились свои орнаментальные системы, специфика которых проявляется в графике мотивов, композиционных приемах, колорите. Решающее влияние на характер орнамента оказывали техника декора и материалы, которые при этом использовались. Так, в вышивке по домотканому холсту полотняное переплетение нитей основы создавало рельефную фактуру, которая подчиняла себе процесс создания узоров. В таких вышивках и в ткачестве рисунок строился по счету нитей, приобретая уступчатые очертания, в этих видах декоративного искусства господствовал геометрический орнамент. В декорировании сукна, войлоков, кожи, металла, напротив, основа не имела четко выраженной структуры, и потому их орнаменту были свойственны криволинейные формы.

Орнаментация сукна, войлоков, кожи, металла роднит башкирское искусство с традициями кочевых скотоводческих народов: казахов, киргизов и др. Орнамент предметов кочевого быта (обувь, чепраки сергетыш, колчаны, налучья и пр.) дышит архаикой: спирали, парные завитки, S-образные фигуры известны еще в искусстве кочевников сарматского времени. У некоторых мотивов, в основе которых те же завитки, спирали, сердцевидные фигуры, есть выразительные аналогии в искусстве древнего населения Алтая (Никонорова, 2010. С. 192). К этой орнаментальной традиции принадлежит и вышивка в технике косой сетки (двойного тамбура) на кисетах и декоративных лентах для постели түшəк тарткы. Наиболее распространенным мотивом здесь, так же, как и в аппликации по сукну, был кускар (улитка, завиток) – узор в виде парных завитков, который часто интерпретировался как изображение рогов барана, скотоводческого символа плодородия. ⌐Кускар был широко известен в искусстве тюркских народов Средней Азии и Казахстана

(Муканов, 1979. С. 27).

К древним тюркским традициям принадлежит и тамбурная вышивка. Известны ее образцы, относящиеся к середине I тыс. до н.э. Орнамент тамбурной вышивки башкир разнообразен: цветы, деревья, абстрактные фигуры, крупные круглые розетки с центрической композицией, простые, узкие бордюры в виде набегающей волны или бордюры широкие сложного рисунка. Некоторые мотивы башкирского тамбура (центрического

Аппликация на голенище обуви. Фрагмент. Начало ХХ в.

Курганская область, Альменевский район, д. Озерное Собиратели С.Х. Долотказина, Н.Ф. Гайнуллина, 1983 г.

© МАЭ ИЭИ УНЦ РАН. № 1031-14

286

строения розетки, узкие бордюры несложного рисунка и др.) находят многочисленные аналогии в искусстве среднеазиатских тюрок, а цветочный орнамент близок вышивке казанских татар. Со Средней Азией в башкирской культуре генетически связаны ковроткачество, техника и орнамент закладного тканья, орнамент в виде крупных розеток-медальонов сложного строения на занавесях

шаршау (Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964. С. 243).

В браном ткачестве и вышивке по счету нитей холста видны результаты культурного взаимодействия башкир с народами Волго-Уральского региона. Так, наиболее характерные в этих видах творчества мотивы – ромбы с продолженными сторонами, косые кресты, восьмиконечные звезды, свастики – очень популярны у местных финно-угоров (Никонорова, 2002. С. 34).

Различия же между тюркскими и финно-угорскими традициями в текстильном орнаменте башкир проявляются как в технике и мотивах, так и в колорите. Например, для вышивки «косой сеткой», тамбуром, для закладного, отчасти выборного тканья, ковроткачества, истоки которых восходят к искусству древних и средневековых тюркских племен, характерно праздничное многоцветие и контрастное сопоставление цветов (на красном фоне – зеленый или желтый узор, на черном – красный и желтый), активный фон (красный, желтый, малиновый, синий, значительно реже – зеленый, черный). А вот в орнаменте бранного ткачества и счетных вышивок, связанных генетически с традициями финно-угорских народов, совершенно иная, более сдержанная цветовая гамма. Орнамент нередко монохромен: на белом фоне в большинстве случаев красный (красно-коричневый или малиновый) узор. В вышивке контраст красного и белого оживляют вкрапления желтого, зеленого, синего, не разрушающие доминирования красного.

О роли красного цвета в башкирском декоративном искусстве следует сказать отдельно. Он был не только основным цветом узора в браном ткачестве и счетных вышивках, аппликации по сукну, но и излюбленным фоном для тамбурных вышивок, закладного и выборного ткачества. В описаниях XIX – начала XX в. не раз подчеркивалась эта особенность цветовых предпочтений: «Вообще у башкирок любимый цвет – красный» (Юлуев, 1892б.

С.219), «В их украшениях красный цвет, очевидно, предпочитается» (Соммье, 1891–92. С. 28), «Башкирки очень любят красный цвет, платье и платок почти всегда красные, с широкими желтыми узорами» (Круковский, 1909.

С.51). При покупке готовых тканей выбирали красный материал насыщен-

ных, интенсивных оттенков. Художник Г.И. Мухаметшин, участвовавший

в1960-е годы в этнографических экспедициях ИИИЯЛ БФ АН, в альбоме зарисовок рядом с изображением вынужден был поместить красноречивый комментарий: «Невозможно с этими акварельными красками достигнуть этого тона, все блекнет. Огненно-красно-орнанжевый, как будто горячий уголь

вогне» (НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 29. Ед. хр. 30. Альбом полевых зарисовок «Башкирское народное декоративное искусство. 1958, 1959 и 1960 годы. Художник Мухаметшин Г.И. Л. 29).

На цветовую гамму в целом большое воздействие оказало появление во второй половине XIX в. анилиновых красителей. Их применение разрушило традиционный колорит, который прежде строился на более сдержанных цветовых сочетаниях, так как использовали растительные и минеральные

красители, а кроме того – натуральные цвета шерсти: белый, серый, черный, коричневый. Красную краску башкиры получали из подмаренника (кыҙыл

287

тамыр, кыҙыл буяу) или коры ольхи, желтую – из серпухи (hыйыр теле, hары буяк), зеленую – из плауна (серетмə) (Руденко, 1955. С. 152; Бикбулатов, 1964. С. 22). О таких красителях в XVIII в. писал П.С. Паллас: «Живущие в южной степи Башкирцы и Киргизы употребляют с большим успехом для крашения красные корешки шероховато-лиственного бараньего языка (onofmaechioides), “лесной балзамин” (impatiens) (…) служит для крашения шерстяного» (Паллас, 1799. С. 201, 246). А М.В. Лоссиевский упоминал утраченную позднее вышивку шерстью, «выкрашенную местною краскою – “буяком”. Буяк этот вытеснен фабричными произведениями и теперь употребляется только у катайских башкир Верхнеуральского уезда, составляя их секрет» (Лоссиевский, 1883а. С. 374).

С распространением анилиновых красителей сочетания цветов обусловливались не наличием тех или иных натуральных красителей, технологией крашения, а всецело определялось своеобразием эстетических представлений и вкусов. В башкирском орнаменте преобладали теплые цвета и оттенки – красный, оранжевый, желтый, зеленый. Фиолетовый, голубой, лиловый использовались в декоре реже.

В различных видах декоративно-прикладного искусства башкир мог присутствовать один и тот же мотив, нередко под одним названием. Например, оя (гнездо) – узор в виде ромба с крючками, отходящими от его сторон и вершин, встречался в аппликации на суконных голенищах обуви сары⌐к и ката, а также в орнаменте счетных вышивок; кускар (улитка, рога барана) – узор в виде парных завитков, широко применялся в вышивке, ткачестве, аппликации; восьмиконечная звезда вошла в орнамент ковроткачества, вязания, счетных вышивок, браного, выборного и закладного тканья; S-образная фигура, известная в разных видах женского рукоделия, в XX в. широко использовалась в декорировании оконных наличников – в новейшей для башкирского искусства области.

Многие особенности культуры и искусства башкир определялись их принадлежностью к мусульманскому миру. Однако, основные орнаментальные традиции формировались задолго до распространения ислама. Прежде всего, это стилизованные изображения солнца, птиц, животных.

Солярные мотивы представлены в башкирском орнаменте многолучевыми и вихревыми розетками, свастикой. Многолучевые розетки – солнца украшали женские еляны, вихревые розетки – войлоки, ленты для перетяжки постелей, свастика была почти обязательным элементом декора на суконных голенищах обуви, хотя в вышивке и ткачестве свастика встречается редко.

Изображения птиц и животных широкого распространения у башкир не получили, но все же наличествуют в различных видах декоративного искусства. Узоры с птицами, оленями и конями изредка попадаются на вышивке hарауыс. Стилизованные головки птиц и зверей помещались на деревянных рукоятках ковшей, луках седел. Известны изображения волка, медведя, куницы в кольце, украшавшие деревянные цепи. Фигурки птиц и стилизованных животных были многочисленны в пропильных накладных наличниках. Наконец, с зооморфной тематикой были связаны названия узоров орнамента:

дөйə муйыны (шея верблюда), бүре табаны (след волка), карлуғас канаты

(ласточкины крылья), каҙ теше (гусиные зубы), каҙ аяғы (гусиные лапки), сыскан юлы (мышиная тропа), күбəлəк (бабочка) и др.

288

Сверой в магическую силу знака-оберега связано частое использование

вукрашении одежды и других предметов амулетов-треугольников, называемых бетеү (амулет). На женской верхней халатообразной одежде (елянах, чекменях) треугольники выкладывались кораллами или нашивались аппликацией из цветного материала, их нередко дополняли пришитые у нижнего края монеты или бахрома из цветных ниток. Иногда мелкие треугольники размещали в ряд по краю вышивки или аппликации.

На исламское влияние указывает встречающиеся в башкирском орнаменте изображения полумесяца, мечети с минаретом. Иногда орнамент допол-

нялся вышитыми текстами изречений или молитв, выполненными в арабской графике. На молитвенных ковриках намаҙлык обязательным элементом вышивки являлась арка, внутри которой оставался человек во время моления.

Расположение орнамента определялось формой и назначением предмета: на концах полотенец – горизонтальными рядами, на салфетках – крупной розеткой в центре, на скатертях – «букетами» по углам и т.д. На одежде орнамент подчеркивал конструктивные особенности, украшая подол, воротник, планку, карманы, манжеты.

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

В орнаменте башкир Н.В. Бикбулатовым и Р.Г. Кузеевым было выделено шесть комплексов, каждый из которых связывался традицией с определенным кругом предметов и техникой исполнения. Сравнительно-историческое изучение орнамента позволяет установить территорию и время сложения различных орнаментальных традиций, представленных в башкирском искусстве, и их этнический субстрат.

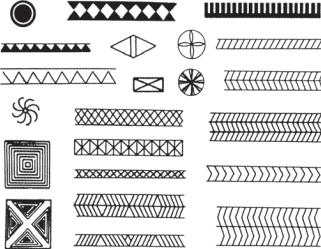

Первый комплекс объединяет простейшие геометрические мотивы: бордюры из наклонных параллельных штрихов, зигзагов, елочек, сетчатый

Первый орнаментальный комплекс

Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964

289

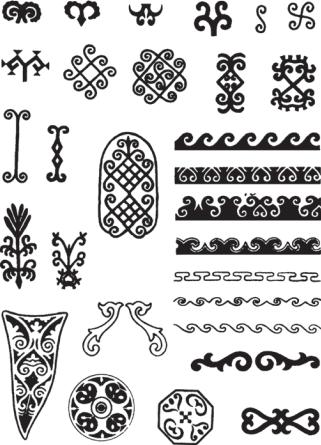

Второй орнаментальный комплекс

Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964

орнамент, вписанные друг в друга квадраты, прямоугольники с пересекающимися диагоналями, косые кресты, уголки-шевроны, заштрихованные треугольники и ромбы, круги, вихревые розетки. Мотивы этого комплекса представлены главным образом в резьбе по дереву (трехгранно-выемчатой и двугранным глубоким контуром) на долбленой посуде, донцах прялок и других традиционных предметах быта.

Первый комплекс является древнейшим не только для башкирского искусства, но и для многих народов Евразии. Его истоки восходят к эпохе энеолита, обнаруживая связь с декором неолитической керамики. Древность этой орнаментальной традиции не дает возможности связать ее сложение с каким-либо конкретным этническим субстратом. По системе предложенной С.В. Ивановым она включена в Саяно-Алтайский тип сибирского орнамента (Иванов С.В., 1961. С.378). Наиближайшие параллели мотивы I комплекса находят в искусстве тюркских народов Алтая. Связи прослеживаются не только в графике мотивов, но и в технике исполнения, предметах, которые они украшали, их терминологии. Ареал распространения первого комплек-

290

са – юго-восточная Башкирия, ее горнолесная часть, хотя некоторые мотивы, украшающие обычно ткацкие принадлежности (донца прялок, челноки), бытовали и в северных, и в западных районах Башкирии (Авижанская, Бикбулатов Н.В., Кузеев, 1964. С. 236–237, 241).

Основным элементом мотивов второго комплекса является завиток-спи- раль (кускар – башк.). Комбинации завитков в различных сочетаниях порождают разнообразные мотивы: S-образную фигуру, свастику, бордюры в виде набегающей волны или парных завитков (рогов барана) и другие. В него входят мотивы в виде ромбов с завитками, помещенными у вершин или вдоль сторон, обращенными внутрь ромба или вовне, которые закручиваются

водном направлении либо в противоположные стороны. В составе второго комплекса присутствуют сердцевидные фигуры, стилизованные растительные сюжеты (преимущественно кусты-деревья, составленные из множества завитков), как самостоятельный мотив использовался и отдельный спиральный завиток. Все мотивы этой группы криволинейны, их очертания округлы, их образует упруго закрученная линия, словно все они создавались по спиральным лекалам. Традиционно мотивы этого комплекса исполнялись в аппликации шнуром или тканью по сукну, в технике вышивки двойным тамбуром (косой сеткой). В XX в. эта орнаментальная традиция нашла продолжение в резьбе по дереву – в декоре наличников для окон. Круг украшаемых предметов был тесно связан с кочевым бытом. Орнаменты этой группы были

основными в вышивке чепраков для женских седел, лент для перетягивания постели (түшəк тарткы), кисетов (янсык), в аппликативном декоре обуви с суконными голенищами (сары⌐к и ката). Этот комплекс полнее сохранился

вюго-восточных районах Башкортостана и в Зауралье, где в силу природногеографических условий кочевые традиции поддерживались дольше.

Наиболее сильные связи, выражающиеся в мотивах и технике исполнения, башкирский орнамент этого типа обнаруживает с искусством тюркских народов Сибири (хакасы, алайцы, якуты, буряты, тувинцы, отчасти – долганы и эвенки), Центральной и Средней Азии (казахи, киргизы, каракалпаки, туркмены, узбеки) и Кавказа (кара-ногаи, балкарцы, карачаевцы) (Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964. С. 241–242). Черты, близкие к современному орнаменту тюрко- и монголоязычных народов этот орнамент приобрел, очевидно, в гунно-сарматскую эпоху. Многие элементы башкирского орнамента этой группы находят аналогии в искусстве племен скифо-сармато-сакского круга. Одним из характерных элементов (признаков) скифо-сибирского звериного стиля в металлопластике был спиральный завиток, обозначавший то клюв грифона, то рог барана, то отросток оленьего рога (Авижанская, Бикбулатов Н.В., Кузеев, 1964. С. 242; Нечвалода, 2012. С. 99–104). В декоре ранних кочевников часто встречаются различные вариации сочетаний завитков, их комбинации: вихревая розетка, свастика, S-образная фигура, сердцевидная фигура и другие мотивы, представленные во втором комплексе башкирского орнамента.

Третий орнаментальный комплекс в башкирском искусстве вобрал в себя все многообразие цветочно-растительных мотивов. Этот тип орнамента наиболее полно и разнообразно представлен в тамбурной вышивке. Узорами этой группы украшались одежда и предметы быта: платья, рубахи, фартуки, полотенца, скатерти, подзоры – занавески для матицы, молитвенные коврики

291

Третий орнаментальный комплекс

Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964

и другие. Изображения этого комплекса (зигзаги, трилистники, многолепестковые розетки, сердцевидные фигуры, дуги, бегущая волна, цветущие ветки) использовались также в декоре ювелирных металлических изделий. В вышивке для этого типа орнамента характерны яркая полихромия и сопоставление контрастных цветов. В XX в. узоры третьего комплекса имели широкую область бытования – практически по всей территории Башкирии и в Зауралье, что было связано с распространением тамбура. В юго-восточных районах их использовали в меньшей степени и преимущественно в декоре ювелирных изделий.

Сходство узоров второго и третьего комплексов говорит о преемственной связи между ними. Третий комплекс башкирского орнамента моложе второго, складывался и развивался на его основе. Особо явственно эта связь прослеживается в графике и построении линейных бордюров. В отличие от второго комплекса третий не является общетюркским. Ареал его распространения намного уже. Он не известен в искусстве народов Южной Сибири, финноугорских народов Поволжья, чувашей, хотя имеет многочисленные аналогии

ввышивке татар, искусстве казахов, киргизов, узбеков, таджиков. Характерные особенности III орнаментального комплекса оформились в среде кочевых тюркских племен Средней Азии, приаральских и прикаспийских степей

вкыпчакскую эпоху (Авижанская, Бикбулатов Н.В., Кузеев, 1964. С. 243).

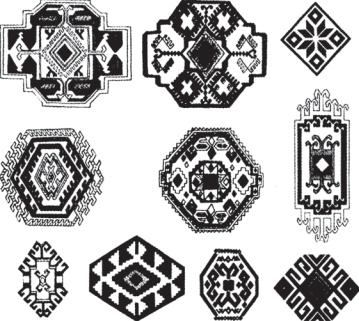

Мотивы четвертого орнаментального комплекса присутствуют в башкирском искусстве в различных видах ткачества. Для него характерны крупные

292

розетки–медальоны сложного строения, встречающиеся в орнаменте паласов и интерьерных занавесей – шаршау, реже в декоре полотенец. Такие узоры были распространены только в западной Башкирии, а также в междуречье рек Юрюзань и Ай. Им свойственны многоцветие, красные фоны, цветовая асимметрия.

Схожая орнаментика ковровых изделий характерна для искусства туркмен, каракалпаков, узбеков, киргизов, казахов, дагестанцев. Эта орнаментальная традиция имеет еще более узкий по сравнению со вторым и третьим комплексом ареал бытования. Очевидно, эта традиция сложилась в начале II тыс. н.э. на территории Средней Азии, в среде тюркских племен (Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964. С. 223–244).

Мотивы пятого орнаментального комплекса выполнялись в технике счетных вышивок по холсту (гладь, роспись, косой стежок). Характерным элементом была восьмиконечная звезда. Большинство мотивов абстрактно-геомет- рические, но кроме них присутствуют и геральдические изображения птиц, оленей, коней. Здесь сочетаются белый фон и доминирующий красно-коричне- вый цвет узора, дополненный вкраплениями желтого, зеленого, синего.

Эта орнаментальная традиция известна у многих финно-угорских народов, чувашей, русских, таджиков. Ее генезис связан с традициями древнего ираноязычного населения, а окончательное оформление – с ирано-финно- угорским взаимодействием на границе леса и степи в Западной Сибири и Волго-Уральском регионе в конце I тыс. до н.э. Пятый орнаментальный комплекс в башкирском искусстве складывался под влиянием культуры абори-

Четвертый орнаментальный комплекс

Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964

293

Пятый орнаментальный комплекс

Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964

Шестой орнаментальный комплекс

Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964

генного финно-угорского населения в процессе этнокультурных взаимодействий и ассимиляции его в начале II тыс. н.э. в пределах Волго-Уральского региона (Авижанская, Бикбулатов Н.В., Кузеев, 1964. С. 244).

В шестой орнаментальный комплекс входят ромбические мотивы, косые кресты и их варианты, широко представленные в браном ткачестве и счетных вышивках гладью по тонким тканям, в вышивке набором, перевитью. Эта орнаментальная традиция – одна из древнейших и потому чрезвычайно широко распространена по Евразийскому континенту от Прибалтики до Алтая. Некоторые мотивы датируются эпохой бронзы, иные еще более

294