Лекции / Kurs_lektsiy_po_patofiziologii_Ch_3_2018

.pdf

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА |

для студентов |

медицинских вузов |

Курс лекций по патофизиологии

Часть 3

Рязань, 2018

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П.ПАВЛОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ЧАСТЬ 3

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Рязань, 2018

УДК 616-092 (075.8)

ББК 52.52

Б-39

Под ред. проф. Ю.Ю.Бяловского, проф. В.В. Давыдова Рецензенты: д.м.н., проф. М.М. Лапкин,

д.м.н., проф. О.М. Урясьев |

|

|||

Авторы-составители: |

Ю.Ю. Бяловский, |

В.В. Давыдов, |

||

Ф.И. Комаров, |

Ю.М. Левин |

, П.Ф. Литвицкий, |

Г.В. Порядин, |

|

В.А. Черешнев, С.А. Шустова, Б.Г. Юшков |

|

|||

К-39 Курс лекций по патофизиологии: учебное пособие для студентов медицинских вузов: в 4-х ч. / Ю.Ю. Бяловский [и др.]; под ред. Ю.Ю. Бяловского, В.В. Давыдова. – Рязань, 2018. – Ч. 3. – 396 с.

ISBN 978-5-8423-0194-2

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов 2-3 курсов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов медицинских вузов. Составление пособия проводилось с учетом актуализированных ФГОС ВО для укрупненных групп специальностей Клиническая медицина, Науки о здоровье и профилактическая медицина, Фармация. В пособие вошли тематические разделы, недостаточно изложенные в имеющихся учебниках по патофизиологии, но требующиеся в подготовке специалистов медицинского профиля.

Табл. 5. Рис. 23.

УДК 616-092 (075.8)

ББК 52.52

|

© Авторы, 2018 |

ISBN 978-5-8423-0194-2 |

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 2018 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 2. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Лекция 16. Общие сведения о нарушениях системы крови |

4 |

|

|

(Юшков Б.Г., Давыдов В.В., Шустова С.А.) |

|

Лекция 17. Патофизиология системы красной крови |

16 |

|

|

(Шустова С.А., Давыдов В.В., Бяловский Ю.Ю.) |

|

Лекция 18. Патофизиология системы лейкоцитов |

56 |

|

|

(Шустова С.А., Давыдов В.В., Бяловский Ю.Ю.) |

|

Лекция 19. |

Гемобластозы |

79 |

|

(Шустова С.А., Давыдов В.В., Бяловский Ю.Ю.) |

|

Лекция 20. Патофизиология системы гемостаза |

102 |

|

|

(Шустова С.А. , Бяловский Ю.Ю., Давыдов В.В.) |

|

Лекция 21. Патология сердечно-сосудистой системы. Недо- |

123 |

|

|

статочность кровообращения. Коронарная недо- |

|

|

статочность. Сердечная недостаточность |

|

|

(Литвицкий П.Ф. , Давыдов В.В.) |

|

Лекция 22. Нарушение ритма сердца (аритмии) |

151 |

|

|

(Литвицкий П.Ф., Давыдов В.В.) |

|

Лекция 23. Нарушения уровня системного артериального |

177 |

|

|

давления (Литвицкий П.Ф., Давыдов В.В.) |

|

Лекция 24. Патофизиология лимфатической системы и ин- |

216 |

|

|

терстициального гуморального транспорта |

|

|

(Левин Ю.М. , Давыдов В.В., Бяловский Ю.Ю.) |

|

Лекция 25. Патофизиология системы внешнего дыхания |

249 |

|

|

(Бяловский Ю.Ю., Порядин Г.В., Давыдов В.В.) |

|

Лекция 26. Патофизиология системы пищеварения |

292 |

|

|

(Комаров Ф.И., Давыдов В.В.) |

|

Лекция 27. |

Патофизиология печени |

338 |

|

(Комаров Ф.И., Давыдов В.В.) |

|

Лекция 28. |

Патофизиология почек |

369 |

|

(Черешнев В.А., Давыдов В.В.) |

|

3

ЛЕКЦИЯ 16

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ СИСТЕМЫ КРОВИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Термин «система крови» впервые предложил известный ленинградский терапевт Г.Ф. Ланг в 1939 г. Составные части (звенья) системы крови (СК) будут рассмотрены ниже.

Кровь – важнейший отдел внутренней среды организма, необходимая составная часть системы крови и системы кровообращения.

Наряду с различными исполнительными функциями она выполняет также многообразные регуляторные функции.

Разнообразные расстройства системы крови не только занимают определённое место в патологии современного человека, но и имеют выраженную тенденцию к прогрессированию.

Нарушения системы крови крайне разнообразны по характеру, степени и длительности развития. Это зависит не только от особенностей влияния физических, химических, биологических и психоэмоциональных факторов внешней среды, но и от возраста, пола, профессии, места и условий жизни человека, а также от формы, стадии и тяжести той или иной, как функциональной, так и органической патологии.

Можно утверждать, что патология системы крови – очень часто встречающаяся у современного человека патология. По данным ВОЗ, только анемиями стрдают более 2 млрд. жителей нашей планеты.

Среди различной патологии системы крови на первом месте стоят железодефицитные анемии, составляющие до 80-90 % всех видов анемий. Второе место по частоте занимают тромбоцитопатии.

У детей наиболее распространённое онкологическое заболевание системы крови – лейкоз, составляющий треть всех новых случаев опухолевых заболеваний, возникающих в детском возрасте.

Наряду с часто встречающейся самостоятельной патологией системы крови ещё чаще, практически у всех больных с самыми различными соматическими и психоневрологическими заболеваниями, возникают многообразные изменения разных форменных элементов и / или жидкой части крови, что нередко существенно изменяет течение и исход основного заболевания.

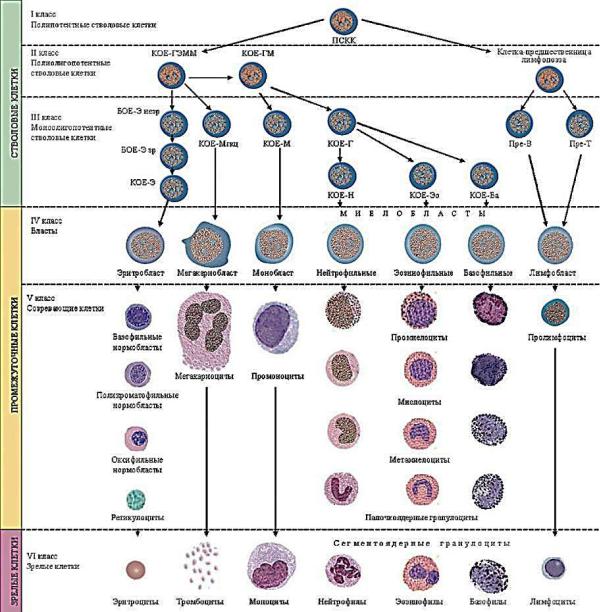

Рис. 1. Современная схема кроветворения: ПСКК – полипо-

тентная стволовая кроветворная клетка, КОЕ-ГЭММ – колониеобразуюшая единица гранулоцитов, эритроцитов, макрофагов, мегакариоцитов, КОЕ-ГМ – колониеобразуюшая единица гранулоцитов и макрофагов, БОЕ-Э – бурстобразуюшая единица эритроцитов (БОЕ-Э незр – незрелая, БОЕ-Э зр – зрелая), КОЕ-Э – колониеобразуюшая единица эритроцитов, КОЕ-Мгкц – колониеобразуюшая единица мегакариоцитов, КОЕ-М – колониеобразуюшая единица моноцитов, КОЕ-Г – колониеобразуюшая единица гранулоцитов, КОЕ-Н – колониеобразуюшая единица нейтрофилов, КОЕ-Эо – колониеобразуюшая единица эозинофилов, КОЕ-Ба – колониеобразуюшая единица базофилов)

5

Согласно современной схеме кроветворения (рис. 1), клетки крови подразделяются на три отдела: 1) стволовые (родоначальные) кроветворные клетки (составляющие 1-2 % от общей массы крови); 2) промежуточные клетки (25-40 %); 3) зрелые клетки (60-75 %).

Первый отдел включает три классастволовых клеток:

I – полипотентные стволовые кроветворные клетки, способные, с одной стороны, делиться, самообновляться и поддерживать необходимый для жизни пул родоначальных клеток (составляющих 1 × 106- 107) костно-мозговых миелокариоцитов, с другой стороны, дифференцироваться в полиолигопотентные клетки;

II – полиолигопотентные коммитированные клетки – предшественницы миелоидного и лимфоидного рядов;

III – моноолигопотентные коммитированные клетки – предшественницымиелоидного ряда (эритроидного, мегакариоцитарного, гранулоцитарного, моноцитарного)и лимфоидного (В- и Т- лимфоцитарного) ряда.

Второй отдел включает два класса: IV – бластные клетки (бласты); V – созревающие клетки.

Третий отдел включает один класс: VI – зрелые клетки.

Особое место в системе крови занимает кроветворная ткань – динамичный и постоянно обновляющийся отдел этой системы.

В регуляции активности костномозговых кроветворных клетокпредшественников участвуют молекулы не только гемопоэзстимулирующих и гемопоэзингибирующих цитокинов, но и регуляторные компоненты экстрацеллюлярного матрикса, медиаторы вегетативной нервной системы, а также другие ФАВ.

При значительном повышении потребностей организма в зрелых (функционально полноценных) клетках крови их количество может быть увеличено уже в течение нескольких часов в 5-10 раз и более. Это происходит за счёт активизации процессов дифференцировки, пролиферации и созревания клеток крови (усиление синтеза их активаторов, снижение образования их ингибиторов или сочетание этих регуляторных влияний), а также за счет выброса их из депо.

Ранняя активация гемопоэза [полипотентной стволовой кроветворной клетки (СКК), полустволовых кроветворных клеток (полиолигопотентных коммитированных клеток – предшественников миелопоэза и лимфопоэза), моноолигопотентных коммитированных клетокпредшественниц эритроидного гранулоцитарного (нейтрофильного,

6

эозинофильного, базофильного), моноцитарного, мегакариоцитарного, В-лимфоцитарного, Т-лимфоцитарного рядов] осуществляется за счёт увеличения количества и активности различных ФАВ (фактора стволовой клетки, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-11 и некоторых других).

Более поздняя стимуляция гемопоэза происходит с участием со-

ответствующих бурстстимулирующих факторов (БСФ) и колониестимулирующих факторов (КСФ), а также поэтинов, генинов, активинов и т.д. Это происходит на фоне неизменённой, сниженной или увеличенной активности ингибиторов гемопоэза (так называемых негативных регуляторов гемопоэза).

В настоящее время известно много активаторов и ингибиторов гемопоэза.

Кактиваторам процессов дифференциации и пролиферации кроветворных клеток-предшественниц относят следующие гемопоэзин-

дуцирующие факторы микроокружения:

•микрососуды (кровеносные и лимфатические);

•клетки и волокна стромы;

•адгезивные молекулы;

•гемопоэтические факторы роста;

•фактор стволовой клетки (ФСК);

•Flt-3-лиганд – представитель семейства цитокинов;

•фибронектин;

•сульфатированные гликозаминогликаны;

•интерлейкины (особенно ИЛ-3, ИЛ-9, ИЛ-6, ИЛ-11);

•интерфероны (ИФ-α, ИФ-γ);

•факторы бурстстимулирующей активности (БСАФ), способные связываться с гликопротеинами и стимулировать пролиферацию бурстобразующих эритроидных единиц (БОЕЭ);

•колониестимулирующие факторы отдельных рядов кроветворных клеток (КСФЭ, КСФГ, КСФМ, КСФМЕГ, КСФЛ);

•активины;

•эритропоэтины и эритрогенины;

•лейкопоэтины;

•мегакариоцитопоэтины и др.

Кведущим ингибиторам активности СКК и кроветворных клеток предшественниц относятследующие:

•трансформирующий ростовой фактор β (ТРФβ, TGFβ);

•макрофагальный воспалительный белок (MIP1α/SCI);

7

•костномозговой тетрапептид AcSDKP (сераспептид);

•макрофагальный фактор некроза опухолей альфа (ФНОа, TNFa);

•кислые изоферритины (белки-ферритины), выделяемые моно-

цитами, гистиофагами и др.

Выявлены также и селективные ингибиторы ростков гемопоэза:

Селективные ингибиторы эритропоэза:

•ингибиторный регуляторный пептид – NRP (костномозгового происхождения);

•ингибин, действующий противоположно активину и образую-

щийся в клетках яичка и яичника.

Селективные ингибиторы миелопоэза (in vivo и invitro):

•пентапептид pEEDCK (HPS);

•ингибитор лейкемической ассоциации (LAI) и др.

Нарушение гемопоэза (развития клеток крови), происходящего, главным образом, в красном костном мозге, а также в лимфоидных органах, возможны на всех этапах и стадиях гемопоэза. Эти расстройства более опасны и многочисленны, если возникают на этапе морфологически нераспознаваемых (недифференцированных) клеток

I, II и III классов.

Более частые и несколько менее опасные для здоровья человека расстройства гемопоэза возникают на этапе морфологически распознаваемых (дифференцированных) и пролиферирующих клеток крови

– бластов, относимых к IV классу. Например, у клеток эритроидного ряда возможны нарушения образования базофильных проэритробластов, эритробластов и пронормобластов.

Созревающие непролиферирующие клетки (относимые к V классу и преимущественно находящиеся в кроветворной ткани) и зрелые клетки (относимые к VI классу и преимущественно находящиеся в крови и различных тканях организма) также могут подвергаться структурным, метаболическим и функциональным нарушениям, возникающих под влиянием разнообразных патогенных факторов.

Основные звенья системы крови и их нарушения. Патология си-

стемы крови включает расстройства одного, нескольких или всех звеньев системы крови (СК):

•патология органов кроветворения (гемопоэза);

•патология органов кроверазрушения (гемодиереза);

•патология звена крови, т.е. изменение общего количества крови

(в норме составляет 6-8 % массы тела), количества депониро-

8