- •I. Царство проктисты

- •I. Проктисты – водоросли

- •I.1. Отдел Зеленые водоросли – Chlorophyta

- •I.2. Отдел Бурые водоросли – Phaeophyta

- •I.3. Отдел Красные водоросли (багрянки) – Rhodophyta

- •II. Царство грибы – fungi, mycobionta,

- •II.1. Отдел Хитридиомикоты - Chytridiomycota

- •II.2. Отдел Зигомикоты – Zygomycota

- •II.3. Отдел Аскомикоты, или Сумчатые грибы – Ascomycota

- •III.4. Отдел Базидиомикоты – Basidiomycota

- •II.5. Отдел Дейтеромикоты, или Несовершенные грибы – Deuteromycota, или Fungi Imperfecti

- •II.6. Отдел Лишайники – Licyenes, или Phycomycota

- •III. Царство растения – plantae, phytobionta, или vegetabilia

- •III.1. Отдел Моховидные - Bryophyta

- •III.1.1. Класс Печеночники, или Печеночные мхи – Marchantiopsida, или Hepaticopsida

- •III.1.2.1.Подкласс Сфагновые мхи – Sphagnidae

- •III.1.2.2. Подкласс Зеленые мхи – Bryidae

- •III.2. Отдел Плауновидные – Lycopodiophyta

- •III. 2.1. Класс Плауновые – Lycopodiopsida

- •III.3. Отдел Хвощевидные, или Членистые – Equisetophyta, или Sphenophyta

- •III.3.1. Класс хвощевые - Equisetopsida

- •III.4. Отдел Папоротниковидные или Папоротники – Polypodiophyta

- •III.5. Отдел Голосеменные растения – Pinophyta, или Gymnospermae

- •III.5.1. Класс Гнетовые – Gnetopsida

- •III. 5.2. Класс Гинкговые – Ginkgoopsida

- •III.5.3. Класс хвойные, или пинопсиды - Pinopsida

- •III.6. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые растения – Angiospervae, или Magnoliophyta

- •III.6.1. Класс Двудольные – Magnoliopsida, или Dicotyledones

- •III.6.1.1.Подкласс Mагнолииды – Magnolldae

- •III.6.1.1.1.Семейство Магнолиевые – Magnoliaceae

- •III.6.1.1.2. Семейство Лавровые - Lauraceae

- •III.6.1.1.3. Семейство Кирказоновые - Aristolochiaceae

- •III.6.1.1.4. Семейство Лимонниковые – Schisandraceae

- •III.6.1.1.5. Семейство Нимфейные, или Кувшинковые – Nymphaeaceae

- •III.6.1.2.Подкласс Ранункулиды – Ranunculidae

- •III.6.1.2.1. Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

- •III.6.1.2.2. Семейство Барбарисовые – Berberidaceae

- •III.6.1.2.3. Семейство Пионовые – Paeoniaceae

- •III.6.1.2.4. Семейство Маковые – Papaveraceae

- •III.1.3.Подкласс Кариофиллиды – Caryophyllidae

- •III. 1.3.1. Семейство Маревые – Chenopodiaceae

- •III.6.1.3.2. Семейство Гречишные – Polygonaceae

- •III.6.1.4. Подкласс Гамамелидиды – Hamamelididae

- •III.6.1.4.1. Семейство Буковые – Fagaceae

- •III.6.1.4.2. Семейство Березовые – Betulaceae

- •III.6.1.5. Подкласс Дилленииды – Dilleniidae

- •III.6.1.5.1. Семейство Клюзиевые –Clusiaceae

- •III.6.1.5.2. Семейство Вересковые – Ericaceae

- •III.6.1.5.3. Семейство Первоцветные – Primulaceae

- •III.6.1.5.5. Семейство Фиалковые - Violaceae

- •III.6.1.5.6. Семейство Тыквенные – Cucurbitaceae

- •III.6.1.5.7. Семейство Крестоцветные (капустные) – Gruciferae (Brassicaceae)

- •III.6.1.4.8. Семейство Липовые – Tiliaceae

- •III.6.1.5.7. Семейство Мальвовые - Malvaceae

- •III.6.1.5.10. Семейство Крапивные – Urticaceae

- •III.6.1.5.11. Семейство Коноплевые – Cannabaceae

- •III.6.1.6. Подкласс Розиды – Rosidae

- •III.6.1.6.1. Семейство Толстянковые – Crassulaceae

- •III.6.1.6.2. Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae

- •III.6.1.6.3. Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae

- •III.6.1.6.4. Семейство Розоцветные – Rosaceae

- •III.6.1.6.5. Семейство Мотыльковые – Fabaceae, или Leguminosae

- •III.6.1.6.6. Семейство Конскокаштановые – Hippocastanaceae

- •III.6.1.6.7. Семейство Анакардиевые (сумаховые) – Anacardiaceae

- •III.6.1.6.8. Семейство Льновые – Linaceae

- •III.6.1.6.9. Семейство Крушиновые – Rhamnaceae

- •III.6.1.6.8. Семейство Лоховые – Elaeagnaceae

- •III.6.1.7. Подкласс Ламииды - Lamiidae

- •III.6.1.7.1. Семейство Мареновые – Rubiaceae

- •III.6.1.7.2. Семейство Горечавковые - Gentianaceae

- •III.6.1.7.3. Семейство Кутровые - Apocynaceae

- •III.6.1.7.4. Семейство Маслинные – Oleacaeae

- •III. 6.1.7.5. Семейство Пасленовые - Solanaceae

- •III.6.1.7.6. Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

- •III.6.1.7.7. Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae

- •III.6.1.7.8. Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae

- •III.6.1.7.9. Семейство Губоцветные, или яснотковые – Labiata, или Lamiaceae

- •III.6.1.8. Подкласс Астериды –Asteridae

- •III.6.1.8.1. Семейство Аралиевые – Araliaceae

- •III.6.1.8.2. Семейство Зонтичные, или сельдерейные – Umbelliferae, или Apiaceae

- •III.6.1.8.3. Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae

- •III.6.1.8.4. Семейство Валериановые – Valerianaceae

- •III.6.1.8.5. Семейство Вахтовые - Menyanthaceaea

- •III.6.1.8.6. Семейство Сложноцветные, или астровые - Composita, или Asteraceae

- •III.6.2. Класс однодольные – liliopsida, monocotyledones

- •III.6.2.1. Подкласс Алисматиды – Alismatidae

- •III.6.2.1.1. Семейство Сусаковые - Butomaceae

- •III.6. 2.1.2. Семейство Частуховые - Alismataceae

- •III.6.2.2. Подкласс Лилииды - Lilidae

- •III.6.2.2.1. Семейство Лилейные – Liliaceae

- •III.6.2.2.2. Семейство Асфоделовые – Asphodelaceae

- •III.6.2.2.3. Семейство Луковые – Alliaceae

- •III.6.2.2.3. Семейство Ландышевые - Convallariaceae

- •III.6.2.2.5. Семейство Спаржевые – Asparagaceae

- •III.6.2.2.6. Семейство Ирисовые, или касатиковые - Iridaceae

- •III.6.2.2.7. Семейство Орхидные – Orchidaceae

- •III.6.2.2.8. Семейство Рогозовые - Typhaceae

- •III. 6.2.3. Подкласс Коммелиниды – Commelinidae

- •III.6.2.3.1. Семейство Осоковые – Cyperaceae

- •III.6.2.3.2. Семейство Мятликовые, или злаки – Poaceae, или Gramineae

- •III.6.2.4. Подкласс Арециды – Arecidae

- •III.6.2.4.1. Семейство Пальмы – Arecaceae, или Palmae

- •III.6.2.4.2. Семейство Aронниковые, или ароидные - Araceae

- •Список рекомендуемой литературы

- •Систематика растений Лабораторный практикум

- •428015 Чебоксары, Московский просп., 15

III.6.2.2.8. Семейство Рогозовые - Typhaceae

Оборудование и материалы: гербарные образцы рогоза узколистного и рогоза широколистного.

Задание

1. Проанализировать строение рогоза широколистного и р. узколистного, составить описание, руководствуясь общей схемой.

2. Зарисовать соцветия, тычиночные и пестичные цветки.

Семейство рогозовые представлено одним родом рогоз с 15 видами, распространенными очень широко. В Чувашии произрастают 2 вида – рогоз широколистный и р. узколистный.

Рогоз широколистный (рис. 176) (Typha latifolia) – крупное многолетнее однодомное прибрежно-водное, болотное или водное травянистое растение с толстым ветвистым корневищем. Стебель прямой, с длинными широколинейными листьями, направленными вверх, и характерными продолговатыми, початковидными, бархатистыми, коричневыми соплодиями.

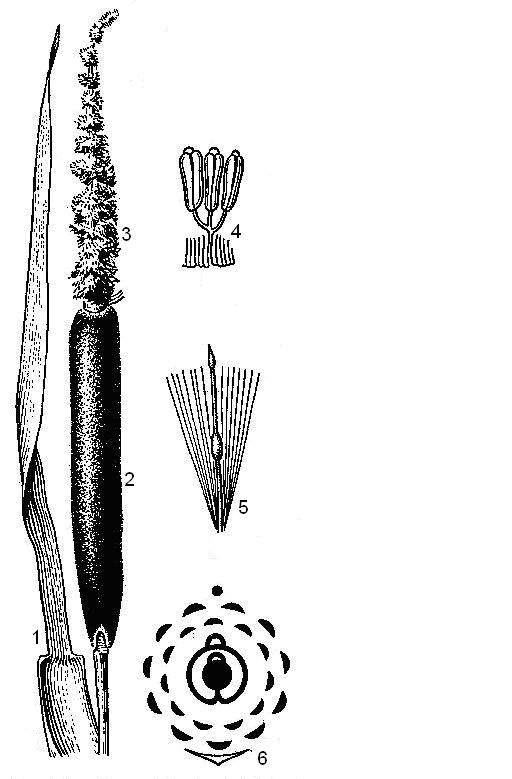

Рис. 176. Рогоз широколистный:

1 – лист; 2 – женское соцветие; 3 – мужское соцветие; 4 – тычиночный цветок; 5 – пестичный цветок; 6 – диаграмма цветка

Цветки очень мелкие, однополые, собраны на верхушке вертикального побега в 2 початка. Верхний початок образован мужскими, а нижний, очень плотный початок образован женскими цветками и отделен от верхнего початка узкой стерильной перетяжкой. Околоцветник реду-цирован до волосков. Тычинок в мужском цветке 3, их нити срастаются между собой почти до самой верхушки. Гинецей состоит из одного плодолистика. В женском початке имеются множество стерильных цветков, защищающие завязь от неблагоприятных внешних факторов. Легкие односемянные орешки рогоза имеют летучки и распространяются ветром.

В народе часто рогоз называют камышом.

Листья рогоза используют для всевозможных плетений, а ворсистую часть женских соцветий – как набивочный материал.

Корневища и листья используется в народной медицине.

III. 6.2.3. Подкласс Коммелиниды – Commelinidae

III.6.2.3.1. Семейство Осоковые – Cyperaceae

Оборудование и материалы: гербарные образцы растений из родов: пушица, камыш, сыть, осока и заспиртованные цветки этих растений.

Паспорт семейства

Родов – 100 (20), видов – 4000 (370).

Цветок – * ♀Р0А0G(3) ; * ♂Р0А3G0 – осока пузырчатая;

– *Р6А3G (3) или (1) – камыш озерный.

Опыление – ветром.

Плоды – псевдомонокарпный: орешеки, распространяются водой и животными.

ЖФР – многолетние, реже однолетние травы.

Распространение – по всему миру, но наиболее многочисленны в умеренных и холодных областях.

Важнейшие роды – Bolboschoenus, Carex, Cladium, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Kobresia, Rhynchospora, Scirpus.

Культурные растения - Cyperus esculentus, Eleocharis dulcis.

Осоковые – травянистые многолетники, с большей частью с трехгранным стеблем, на котором нет узлов. Центр стебля занят паренхимной тканью. Листья расположены трехрядно, они имеют линейную листовую пластинку и влагалище. Влагалище у осоковых замкнутое, и в месте перехода листовой пластинки во влагалища нет язычка (характерного для злаков). Листовая пластинка по краю острая.

Цветки осоковых, обоеполые или однополые, однодом-ные или двудомные, заключены в колоски, которые соединены в сложные (колосовидные, метельчатые или головчатые) соцветия.

Задание

1. Проанализировать несколько осоковых из родов осока, пушица, камыш, сыть. Составить их описание, руководству-

ясь общей схемой.

2. Зарисовать поперечное сечение стебля, соцветие, кроющую чешуйку, цветок, плод.

Камыш озерный (рис. 177, а) (Scirpus lacustris) – многолетнее водно-болотное травянистое воздушно-водное растение 100 – 250 см высотой, с ползучим полым корневищем.

а б

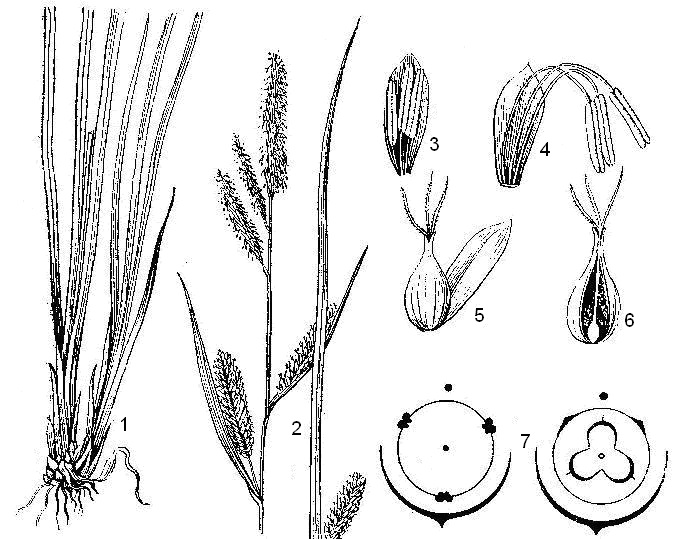

Рис. 177. Семейство Осоковые:

а – камыш озерный: 1 – прикорневая часть стебля с корневищем; 2 – побег с соцветием; 3 – колосок; 4 – цветок; б – пушица многоколосковая: 1 – общий вид; 2 – цветок

Стебель цилиндрический, погружен своим основанием в воду, а верхняя часть их возвышается над ее поверхностью. На поперечном срезе стебля хорошо видны много-численные крупные воздухоносные полости. Срединные листья у камыша озерного не развиты. При основании округлого стебля находятся влагалища листьев, их основания основания погружены в воду, а близ соцветия – прицветный лист.

Сложное щитковидно-метельчатое соцветие камыша озерного занимает верхушечное положение и кажется боковым, так как прицветный лист направлен вверх, превышает соцветие и при беглом осмотре ошибочно принимается за стебель.

Рассматривают элементарное соцветие – колосок. На поверхности его видны плотно прилегающие друг другу красновато-бурые чешуи. В пазухе каждой из них лежит по одному цветку. Отделяя от колоска препаровальной иголкой несколько чешуй с лежащими в пазухах цветками, вычленяют отдельный цветок.

Цветки камыша мелкие. Отпрепарируют хорошо развитый отдельный цветок, лежащий в пазухе чешуи, а затем его от чешуи и рассматривают под стереоскопическим микроскопом. Околоцветник сильно редуцирован и состоит из расположенных в двух кругах шести щетинок, покрытых одноклеточными, направленными вниз волосками. Дальше располагаются три тычинки с пыльниками, прикрепляющимися к тычиночным нитям своими основаниями. Тычиночные нити до цветения очень короткие, во время цветения вытягиваются. В центре цветка расположен пестик, имеющий маленькую завязь и нитевидный столбик, который несет три нитевидных рыльца, покрытых сосочковидными выростами поверхностных клеток, воспринимающими пыльцу. Формула цветка камыша озерного: *P3+3A3G(3). Плод – трегранный гладкий орешек.

Камыш озерный растет по берегам водоемов, в воде, по заболоченным берегам, болотам, нередко образуя густые заросли.

Пушица многоколосковая (рис. 177, б) (Eriophorum polystachyon) распространена на торфяных болотах. Образует плотные дернины и крупные кочки. Развиваясь в больших количествах, она во время плодоношения придает болоту своеобразный вид, образуя при плодах белые пуховки.

Цветоносные побеги пушицы, снизу округлые, вверху трехгранные, достигают высоты 30-100 см. На верхушке находятся колоски, в период цветения имеют серую окраску. Цветоносные побеги закладываются осенью и бывают заключены в дерновнике. В апреле эти побеги, находясь еще под снегом, начинают расти и к моменту стаивания снега растения уже несут вытянутые цветоносные побеги.

Стеблевых листьев 2-3, они лишены листовой пластинки и состоят из замкнутых вздутых влагалищ. Края листовых пластинок прикорневых листьев завернуты на верхнюю поверхность.

Колоски в период цветения продолговатые, длиной до 1-3 см. Чтобы выделить отдельный цветок из колоска, отде-ляют препаровальной иглой группу цветков и, постепенно отчленяют лишние, изолируя цветок, лежащий в пазухе серого, пленчатого, опушенного прицветника. Цветок пушицы обоеполый и, как у камыша, содержит 3 тычинки и пестик. Снаружи он одет рассеченным на множество волосков рудиментом околоцветника. Волоски очень короткие на ранних стадиях развития цветка, при плодах сильно разрастаются, образуя венец длинных белых волосков, составляющих в массе пуховку. Если цветки, взятые для препарировки, находятся на ранней стадии развития, то тычинки имеют едва заметные тычиночные нити; Позднее они сильно удлиняются и выносят пыльники из цветка. Пестик имеет небольшую завязь и длинный нитевидный столбик с трехраздельным рыльцем. Формула цветка пушицы: Р0А3G(3).

Плодоносящие колоски имеют шарообразную форму и достигает в поперечнике 4 – 4,5 см. Плод – трехгранный орешек.

Осока вздутая (рис. 178) (Carex rostrata) – многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем, образующее на сырых лугах, болотах, по берегам водоемов, часто сплошные заросли. Стебель тупотрехгранный, гладкий, у соцветия шереховатый, при основании красновато-бурыми, несколько сетчатоволокнистыми влагалищами, лишенными листовых пластинок. Листья, расположенные выше, отличаются желобчато свернутыми листовыми пластинками, влагалища замкнутые.

Рис. 178. Осока вздутая:

1 – прикорневая часть стебля; 2 – верхушка побега (верхние – три тычиночных и нижние – три пестичные колоска); 3 – 4 – тычиночные цветки до цветения и во время цветения; 5 и 6 – пестичный цветок в мешочке; 7 – диаграммы тычиночного (слева) и пестичного (справа) цветков

Соцветие состоит из нескольких колосков. Верхушечные колоски с тычиночными цветками, в числе 1 – 3 сближенные, тонкоцилиндрические. Прицветные чешуйки светло-ржавые с белым краем. Цветок без околоцветника и состоит их 3 тычинок. Тычиночные нити удлиняются только перед цветением, вынося пыльники из пазухи чешуй. Формула тычиночного цветка: ♂*P0A3G0. Колоски пестичных цветков цилиндрические, несколько отогнутые, расположены в пазухах листовидных прицветников, превышающих колоски. Кроющие чешуйки узколанцетные с белым краем и верхушкой, короче мешочков. Плод погружен в особое вздутое образование – мешочек, который во время цветения мал и разрастается позже. На вершине мешочек продолжен в более или менее вытянутый носик. Строение мешочка и форма носика являются систематическими признаками (рис. 126, 5, 6). У осоки вздутой мешочек шаровидно вздут и почти горизонтально отклонен, на вершине сужен в довольно длинный, сплюснутый, короткошиповидный двузубчатый носик. Отпрепарируют пестик из мешочка. В основании мешочка лежит округлая завязь, на вершине ее находится длинный столбик, выходящий через носик из мешочка и заканчивающийся тремя нитевидными рыльцами. Формула пестичного цветка: ♀*P0A0G(3). Мешочек играет важную роль в распространении плодов водой или ветром.

Плод – трехгранный орешек, остающийся в мешочке.

У довольно большого количества осок нет диморфизма колосков, все они одинаковы по виду, и в одном колоске заключены пестичные и тычиночные цветки.