- •Филологический факультет а.А.Камынина

- •Морфология

- •§ 1. Морфология как раздел грамматики

- •§ 2. Связь морфологии с лексикой, словообразованием и синтаксисом

- •§ 3. Основные понятия морфологии

- •§ 4. Понятие (морфологической) формы слова

- •Синтетические и аналитические формы слов § 5. Синтетические формы

- •§ 6. Аналитические формы

- •§ 7. Понятие о морфологической парадигме

- •§ 8. Понятие о грамматическом (морфологическом) значении

- •§ 9. Понятие о грамматической категории

- •§ 10. Типы грамматических категорий

- •§ 11. Понятие о частях речи. Общая характеристика

- •§ 12. Система частей речи современного русского языка

- •§ 13. Состав самостоятельных частей речи

- •§ 14. Состав служебных частей речи

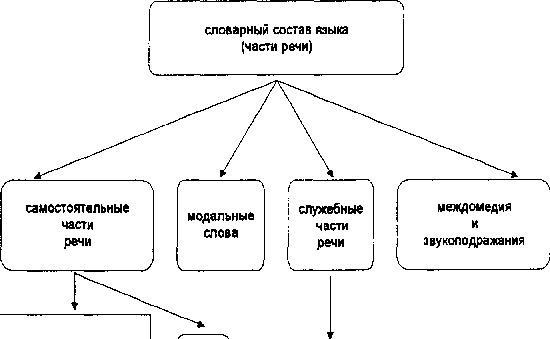

- •§ 15. Схема системы частей речи

- •§ 16. Оппозиции внутри самостоятельных частей речи

- •§ 17. Синкретические явления в системе частей речи

- •Литература

- •Имя существительное § 18. Частеречные признаки существительных

- •§ 19. Лексико-грамматические разряды существительных

- •Грамматические категории имен существительных Категория рода

- •§ 20. Средства выражения категории рода. Определение родовой принадлежности слова

- •§ 21. Согласовательные классы

- •§ 22. Классы существительных, выделяемые по признаку родовой принадлежности слова

- •§ 23. Семантическое и асемантическое противопоставление родов существительных

- •§ 24. Языковой статус категории рода существительных с точки зрения словоизменения

- •§ 25. Продуктивная тенденция в развитии категории роди

- •Категория числа § 26. Средства выражения категории числа

- •§ 27. Разряды существительных, выделяемые по признаку морфологического числа

- •§ 28. Статус категории числа в системе субстантивного формообразования

- •§ 29. Грамматическое значение категории числа

- •§ 30. Основные контекстные (синтаксические) значения форм единственного и множественного числа

- •§ 31. Продуктивные тенденции в развитии категории числа

- •Категория падежа

- •§ 32. Понятие о морфологическом падеже. Методика выделения одного падежа и определение общей системы падежей

- •§ 33. Понятие о значении падежа

- •§ 34. Типы падежных значений

- •§ 35. Основные значения падежей

- •§ 36. Склонение имен существительных

- •Склонение существительных во множественном числе

- •Основные парадигмы склонения Твердая разновидность 1-го склонения

- •71 Мягкая разновидность 1-го склонения

- •Твердая разновидность 2-го склонения Слова с основой на шипящие, задненебные и -ц

- •72 Мягкая разновидность 2-го склонения

- •Парадигмы 3-го склонения

- •Парадигмы адъективного склонения

- •74 Парадигмы смешанного типа склонения

- •§ 37. Нестандартные и вариантные окончания

- •§ 38. Явления, сопутствующие субстантивному словоизменению

- •§ 39. Несклоняемые существительные

- •Литература

- •80 Имя прилагательное

- •§ 40. Семантические, морфологические и синтаксические признаки прилагательных

- •§ 41. Лексико-граммагические разряды прилагательных

- •§ 42. Морфологические категории прилагательных

- •§ 43. Одушевленность / неодушевленность в прилагательных

- •§ 44. Краткие формы качественных прилагательных

- •§ 45. Специфика морфологической категории полноты - краткости

- •§ 46. Функциональное соотношение между полной и краткой формами в позиции сказуемого

- •§ 47. Степени сравнения

- •§ 48. Сравнительная степень (компаратив)

- •§ 49. Превосходная степень (суперлатив)

- •§ 50. Склонение прилагательных

- •Образцы адъективного склонения имен прилагательных

- •101 Образцы смешанного склонения прилагательных Склонение прилагательных типа лисий

- •§ 51. Несклоняемые прилагательные

- •Литература

- •60 104

- •Имя числительное

- •§ 52. Семантические, морфологические и синтаксические особенности числительных

- •§ 53. Лексико-грамматические разряды числительных

- •§ 54. Количественные числительные

- •§ 55. Простые, сложные, составные определенно-количественные числительные

- •§ 56. Собирательные числительные

- •§ 57. Морфологические категории числительных

- •§ 58. Предложное употребление количественно-субстантивных словосочетаний

- •§ 59. Категория рода

- •§ 60. Одушевленность / неодушевленность числительных

- •§ 61. Категория числа

- •Склонение числительных

- •Склонение простых числительных

- •Склонение сложных числительных

- •Склонение собирательных числительных

- •Склонение неопределенно-количественных числительных

- •Литература

- •116 Наречие

- •§ 62. Семантические, морфологические и синтаксические признаки наречий как части речи

- •§ 63. Границы наречия как части речи

- •§ 64. Лексико-грамматичсские разряды наречий

- •§ 65. Степени сравнения качественных наречий

- •§ 66. Наречия способа и степени действия

- •§ 67. Обстоятельственные наречия

- •§ 68. Предикативные наречия (категория состояния)

- •Литература

- •Местоимения § 69. Местоимение как часть речи

- •§ 70. Местоимения как лексико-семантический класс

- •§71. Семантические разряды местоимений

- •§ 72. Грамматические разряды местоимений

- •Морфологические категории местоимений

- •Морфологические категории местоименных существительных

- •§ 73. Категория рода

- •§ 74. Одушевленность / неодушевленность местоимений-существительных

- •§ 75. Категория числа

- •§ 76. Категория падежа

- •71 Подробнее об этом см в н а Есысова Первообразные и непервообразные предлоги Формальный аспект //Русистика Славистика Индоевропеистика м , 1996 с 458-464

- •Склонение местоимений Склонение местоимений-существительных Личные местоимения

- •135 Личное (лично-указательное) местоимение 3 л.

- •Возвратное и вопросительные местоимения

- •§ 77. Особенности местоименных парадигм в сопоставлении с собственно субстантивными парадигмами

- •Склонение местоимений-прилагательных

- •§ 78. Категориальное значение, морфологические и синтаксические признаки глагола как части речи

- •§ 79. Границы глагола как части речи

- •§ 80. Инфинитив как форма глагола

- •§ 81. Связь с глаголом причастий и деепричастий

- •§ 82. Отличие лексем типа прыг, скок от глагольных словоформ

- •§ 83. Лексико-грамматические разряды глаголов

- •§ 84. Переходные / непереходные глаголы

- •§ 85. Возвратные / невозвратные глаголы

- •§ 86. Предельные / непредельные глаголы

- •Грамматические категории глагола § 87. Категория вида

- •§ 88. Средства выражения видового значения

- •§ 89. Особенности выражения вида в глаголах движения

- •§ 90. Морфонологические чередования при выражении вида

- •§ 91. Значение вида

- •§ 92. Определение вида как грамматической категории

- •§ 93. Основные частные значения глаголов св и нсв

- •§ 94. Понятие о конкуренции видов

- •§ 95. Связь вида с другими грамматическими категориями

- •§ 96. Понятие о видовой паре

- •§ 97. Типы видовых пар по формальному признаку

- •§ 98. Типы видовых пар по семантическому признаку

- •§ 99. Понятие о способе глагольного действия

- •§ 100. Разряды глаголов с точки зрения вхождения в видовые пары

- •§ 101. Категория залога

- •§ 102. Категория залога в атрибутивных формах глагола

- •§ 103. Средства выражения залогов

- •§ 104. Выражение залога в причастиях

- •§ 105. Категория наклонения

- •§ 106. Специфика морфологического выражения категории наклонения

- •§ 107. Частные (контекстные) значения наклонений

- •§ 108. Категория времени

- •§ 109. Образование форм времени

- •§ 110. Типы употребления форм времени |

- •§ 111. Категория времени в полных причастиях и в деепричастиях

- •§ 112. Категория лица

- •§ 113. Контекстные (синтаксические) значения форм лица

- •§ 114. Безличные глаголы

- •§ 115. Категории рода и числа в глаголе

- •§ 116. Категории падежа и полноты / краткости у причастий

- •§ 117. Особенности глагольного формообразования

- •§ 118. Классы глаголов

- •§ 119. Первое и второе спряжение глаголов

- •191 Образцы 1-го спряжения читать толкнуть печь вести

- •§ 120. Образование причастий

- •§ 121. Образование деепричастий

- •§ 122. Аналитические явления в самостоятельных частях речи

- •Литература

- •Модальные слова

- •§ 123. Морфологический, синтаксический и семантический признаки модальных слов

- •Литература

- •Модальные слова

- •§ 123. Морфологический, синтаксический и семантический признаки модальных слов

- •§ 124. Лексико-семантические разряды модальных слов

- •Литература

- •Предлоги § 125. Предлог как часть речи

- •Структурные типы предлогов

- •§ 126. Первообразные предлоги

- •§ 127. Основные значения, выражаемые первообразными предлогами

- •§ 128. Непервообразные (производные) предлоги

- •§ 129. Сочетание производных предлогов с падежами

- •§ 130. Сопоставительная характеристика первообразных и производных предлогов

- •Литература

- •212 Союзы § 132. Общая характеристика союза как части речи

- •§ 133. Типы союзов по структуре

- •§ 134. Сочинительные и подчинительные союзы

- •§ 135. Подчинительные союзы

- •§ 136. Союзные слова

- •§ 137. Продуктивные явления в сфере союзной лексики

- •Литература

- •Частицы § 138. Общая характеристика частиц как части речи

- •§ 139. Соотносительность частиц с другими частями речи

- •§ 140. Разряды частиц по значению

- •3) Не, ни, то употребляются и как частицы, и как аффиксы.

- •§ 141. Типы частиц по структуре

- •§ 142. Синкретизм как специфическое свойство частиц

- •§ 141. Типы частиц по структуре

- •§ 142. Синкретизм как специфическое свойство частиц

- •Литература

- •Междометия § 143. Междометие как часть речи

- •§ 144. Границы междометия как части речи

- •§ 145. Разряды междометий по значению

- •§ 146. Типы междометий по структуре

- •§ 147. Звукоподражания

- •Литература

§ 15. Схема системы частей речи

|

|

|

| существительные |

|

|

|

|

| прилагательные j

|

|

|

|

| числительные )

|

|

|

|

| наречия |

|

|

|

|

( глагол

|

|

|

место-

имения

|

|

|

[ предлоги )

|

|

|

|

[ союзы 1

|

|

|

|

Г частицы J

|

|

|

§ 16. Оппозиции внутри самостоятельных частей речи

Внутри самостоятельных частей речи принято выделять несколько противопоставлений.

Во-первых, существует противопоставление имен и глаголов. Оно основывается прежде всего на морфологических категориях. И дело не только в том, что глагольные и именные категории по-разному выра- жаются и по-разному называются — они относятся к разным аспектам высказывания. Можно так сказать: основным предназначением имен- ных категорий является обслуживать диктум (то, о чем сообщается), а предикативных глагольных категорий — модус (то, как о чем-то со- общается).

27

Во-вторых, выделяют противопоставление местоименных и неме- стоименных слов. Это противопоставление не связано с формами слов, с грамматическими категориями. В основе его лежит специфика значе- ния местоименных корней. Местоименные корни не имеют веществен- ного содержания. В результате местоименные слова не обладают свой- ством выражать понятия о предметах, признаках и свойствах, т. е. у ме- стоимений нет того качества, которое при выделении самостоятельных слов имеет первостепенную значимость. С этим связан не решенный до сих пор вопрос о том, нужно ли выделять местоимение как отдельную часть речи и где помещать местоименные слова в общей частеречной системе языка.

В-третьих, говорят о противопоставлении существительного как имени предмета и всех остальных признаковых частей речи. Оно отно- сится к семантическому уровню языка, а к морфологии повернуто в свя- зи с вопросом о зависимости категориальной семантики от морфологи- ческой оформленное™ слова.

Существительные являются единственным классом самостоятель- ных слов, принадлежность к которому может быть определена уже по лексическому значению: люди, животные, растения, вещи могут быть названы только существительными. «Если мы знаем, что какаду — на- звание птицы, мы не ищем формальных признаков для того, чтобы уз- нать в этом слове существительное» (Л. В. Щерба). В объеме конкрет- ных слов существительные могли бы быть названы лексическим клас- сом. Что касается слов с признаковым значением, то они на уровне ле- ксической семантики не разведены, по значению корня в таких случаях нельзя определить частеречную принадлежность слова: см. зл-о (сущест- вительное), зл-ой (прилагательное), зл-ю (глагол), зло (наречие).

Потребность в морфемном выражении у признаковой семантики больше, чем у предметной. С указанным обстоятельством связаны важ- ные морфологические факты, например, то, что неизменяемость в изме- няемых частях речи распространяется прежде всего в существительных, а глаголов неизменяемых не бывает, существительные широко образу- ются субстантивацией, но нет вербализации (глаголизации). Ни одно слово не может быть принято за глагол, если оно не получит соответст- вующего морфемного оформления, тогда как вместо существительных употребляются и прилагательные, и причастия, и инфинитив, числи- тельные и наречия, и незнаменательные слова: Да понадеялся он на рус- ский авось (Пушкин).

Примечание. Последнее противопоставление перекликается с разбиени- ем знаменательных слов на более самостоятельные и такие, которые им подчиняются в «Общем курсе русской грамматики» проф В А Богородицкого «Слова с самостоятельным собственным значе- нием, — писал А В Богородицкий, — делятся на 1) слова, служащие

28

для обозначения предметов (или точнее бытии) и их представлений в нашем уме, и 2) слова, служащие для обозначения действий и их представлений в нашем уме» 20 Слова с собственным значением, но не имеющие полной самостоятельности, т е прилагательные, числи- тельные, наречия, служат для определения слов указанных двух клас- сов (существительных и глаголов)21