- •Сверху вниз: упругое тело, левая отсеченная часть, правая отсеченная часть Рис.1. Метод сечений.

- •Эпюры внутренних усилий при растяжении-сжатии

- •Эпюры внутренних усилий при кручении

- •Дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе

- •Напряженное состояние в точке. Тензор напряжений

- •Тензор деформации

- •Потенциальная энергия упругой деформации

- •Механические состояния деформируемых тел

- •Диаграммы упруго-пластического деформирования конструкционных материалов

- •Постановка задач теории надежности

- •Расчетные нагрузки, коэффициенты запаса

- •Расчеты по допускаемым нагрузкам и по допускаемым напряжениям

- •Напряжения при растяжении (сжатии) призматических стержней. Расчет на прочность

- •Понятие о концентрации напряжений, принцип сен-венана

- •Определение деформаций и перемещений

- •Напряженное состояние при растяжении (сжатии)

- •Применение к статически определимым системам.

- •Расчет статически неопределимых систем по способу допускаемых нагрузок.

- •Подбор сечений с учетом собственного веса (при растяжении и сжатии).

- •Деформации при действии собственного веса.

- •Вычисление моментов инерции и моментов сопротивления для простейших сечений.

- •Общий способ вычисления моментов инерции сложных сечений.

- •Наибольшее и наименьшее значения центральных моментов инерции.

- •Рациональные формы поперечных сечений при изгибе

- •Понятие о составных балках

- •Б) а) несвязанная конструкция, б) связанная сварная конструкция Рис.1. Расчетные схемы составных балок:

- •Дифференциальное уравнение прямого изгиба призматического стержня

- •Расчет валов

- •Понятие о сдвиге. Расчет заклепок на перерезывание.

- •А) расчетная схема, б) действующие усилия Рис.2. Соединение с накладками:

- •90 120 С двумя накладками.

- •А) расчетная схема б) линейное и нелинейное сопротивления Рис.1. Модели изгиба балки:

- •Изгиб балки при действии продольных и поперечных сил.

- •Внецентренное сжатие или растяжение.

- •Примем следующий порядок расчета.

- •3. Строится эпюра крутящего момента Мz.

- •Подбор сечений балок равного сопротивления.

- •Определение деформаций балок переменного сечения.

- •Общие понятия.

- •Расчет бесконечно длинной балки на упругом основании, загруженной одной силой р.

- •Постановка задачи.

- •Вычисление потенциальной энергии.

- •Расчетная модель к теореме Кастильяно.

- •Примеры приложения теоремы Кастильяно.

- •Теорема Максвелла—Мора.

- •Метод Верещагина.

- •А) расчетная схема б)грузовая эпюра в)фиктивное состояние г) эпюра моментов от единичного момента Рис.4. Иллюстрация метода Верещагина:

- •Общие понятия и метод расчета.

- •Способ сравнения деформаций.

- •А) исходная модель, б) фиктивная модель нагружения, в) грузовая эпюра моментов, г) эпюра моментов от реакции в, д) единичная эпюра моментов Рис.2. Решение методом Мора и Верещагина

- •Выбор лишней неизвестной и основной системы.

- •Общий план решения статически неопределимой задачи.

- •Определение деформаций статически неопределимых балок.

- •Связи, накладываемые на систему. Степень статической неопределимости.

- •А) плоская, б) плоскопространственная. В) пространственная Рис.2. Расчетные схемы рамных конструкций:

- •А)внешняя связь, б) две внешние связи в) шесть внешних связей в общем случае Рис.3. Схемы эквивалентных связей

- •А) три внешних связи, б) пять внешних связей Рис.4. Плоская рама

- •А) кинематически неизменяемая, б) неопределимая внутренним образом, в)со снятием дополнительных связей Рис.5. Классификационные признаки рам:

- •А) статически неопределимая — семь, б) — три, в) — четыре, г) — три, е) — двенадцать, ж) — семь, д) — три, и) — тринадцать раз статически неопределима Рис.6. Примеры рамных конструкций:

- •А) , б) и Рис.5. Интерпретация коэффициентов уравнений метода сил:

- •Напряжения в сферических толстостенных сосудах.

- •Диск равного сопротивления.

- •Формула Эйлера для определения критической силы.

- •Влияние способа закрепления концов стержня.

- •Проверка сжатых стержней на устойчивость.

- •Основные характеристики цикла и предел усталости

- •А) растяжение, б) изгиб, в) контактные напряжения Рис.1. Очаги концентрации местных напряжений:

- •Влияние состояния поверхности и размеров детали на усталостную прочность

- •Коэффициент запаса усталостной прочности и его определение

- •Постановка задачи. Явление Резонанса.

- •Влияние резонанса на величину напряжений.

- •Вычисление напряжений при колебаниях.

- •Учет массы упругой системы при колебаниях.

- •Основные положения

- •Общий прием вычисления динамического коэффициента при ударе.

- •А) двухопорная балка, б) консольная Рис.2. Модели удара:

Тензор деформации

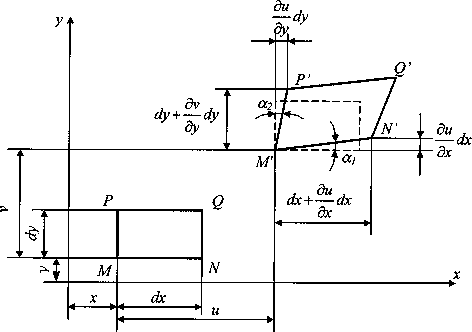

Рассмотрим вначале случай плоской деформации (рис. 4). Пусть плоский элемент MNPQ перемещается в пределах плоскости и деформируется (изменяет форму и размеры). Координаты точек элемента до и после деформации отмечены на рисунке.

Рис.4.

Плоская деформация.

Рис.4.

Плоская деформация.

По определению относительная линейная деформация в точке М в направлении оси Ох равна

![]()

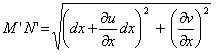

Из рис. 4 следует

Учитывая, что MN=dx, получим

В

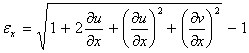

случае малых деформаций, когда

![]() ,

,

![]() ,

можно

пренебречь квадратичными слагаемыми.

С учетом приближенного соотношения

,

можно

пренебречь квадратичными слагаемыми.

С учетом приближенного соотношения

![]()

справедливого при x<<1, окончательно для малой деформации получим

![]()

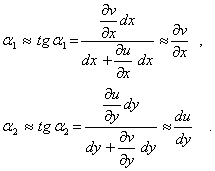

Угловая

деформация

![]() определяется

как сумма углов

определяется

как сумма углов

![]() и

и

![]() (4).

В случае малых деформаций

(4).

В случае малых деформаций

Для

угловой деформации

![]() имеем

имеем

![]()

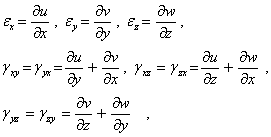

Проводя аналогичные выкладки в общем случае трехмерной деформации, имеем девять соотношений

|

|

(6) |

связывающих линейные и угловые деформации с перемещениями. Эти соотношения носят название соотношений Коши.

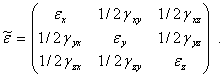

Три линейных и шесть угловых деформаций (6) образуют тензор малых деформаций

|

|

(7) |

Этот тензор полностью определяет деформированное состояние твердого тела. Он обладает теми же свойствами, что и тензор напряжений. Свойство симметрии непосредственно следует из определения угловых деформаций. Главные значения и главные направления, а также экстремальные значения угловых деформаций и соответствующие им направления находятся теми же методами, что и для тензора напряжений.

Инварианты тензора деформаций определяются аналогичными формулами, причем первый инвариант тензора малых деформаций имеет ясный физический смысл. До деформации его объем равен dV0 =dxdydz. Если пренебречь деформациями сдвига, которые изменяют форму, а не объем, то после деформации ребра будут иметь размеры

![]()

(рис. 4), а его объем будет равен

![]() .

.

Относительное изменение объема

![]()

в пределах малых деформаций составит

![]()

что совпадает с определением первого инварианта. Очевидно, что изменение объема есть физическая величина, не зависящая от выбора системы координат.

Так же, как и тензор напряжений, тензор деформаций можно разложить на шаровой тензор и девиатор. При этом первый инвариант девиатора равен нулю, т. е. девиатор характеризует деформацию тела без изменения его объема.

Лекция № 8. Упругость и пластичность. Закон Гука

Действие внешних сил на твердое тело приводит к возникновению в точках его объема напряжений и деформаций. При этом напряженное состояние в точке, связь между напряжениями на различных площадках, проходящих через эту точку, определяются уравнениями статики и не зависят от физических свойств материала. Деформированное состояние, связь между перемещениями и деформациями устанавливаются с привлечением геометрических или кинематических соображений и также не зависят от свойств материала. Для того чтобы установить связь между напряжениями и деформациями, необходимо учитывать реальные свойства материала и условия нагружения. Математические модели, описывающие соотношения между напряжениями и деформациями, разрабатываются на основе экспериментальных данных. Эти модели должны с достаточной степенью точности отражать реальные свойства материалов и условия нагружения.

Наиболее распространенными для конструкционных материалов являются модели упругости и пластичности. Упругость — это свойство тела изменять форму и размеры под действием внешних нагрузок и восстанавливать исходную конфигурацию при снятии нагрузок. Математически свойство упругости выражается в установлении взаимно однозначной функциональной зависимости между.компонентами тензора напряжений и тензора деформаций. Свойство упругости отражает не только свойства материалов, но и условия нагружения. Для большинства конструкционных материалов свойство упругости проявляется при умеренных значениях внешних сил, приводящих к малым деформациям, и при малых скоростях нагружения, когда потери энергии за счет температурных эффектов пренебрежимо малы. Материал называется линейно-упругим, если компоненты тензора напряжений и тензора деформаций связаны линейными соотношениями.

При высоких уровнях нагружения, когда в теле возникают значительные деформации, материал частично теряет упругие свойства: при разгрузке его первоначальные размеры и форма полностью не восстанавливаются, а при полном снятии внешних нагрузок фиксируются остаточные деформации. В этом случае зависимость между напряжениями и деформациями перестает быть однозначной. Это свойство материала называется пластичностью. Накапливаемые в процессе пластического деформирования остаточные деформации называются пластическими.

Высокий уровень нагружения может вызвать разрушение, т. е. разделение тела на части. Твердые тела, выполненные из различных материалов, разрушаются при разной величине деформации. Разрушение носит хрупкий характер при малых деформациях и происходит, как правило, без заметных пластических деформаций. Такое разрушение характерно для чугуна, легированных сталей, бетона, стекла, керамики и некоторых других конструкционных материалов. Для малоуглеродистых сталей, цветных металлов, пластмасс характерен пластический тип разрушения при наличии значительных остаточных деформаций. Однако подразделение материалов по характеру разрушения на хрупкие и пластичные весьма условно, оно обычно относится к некоторым стандартным условиям эксплуатации. Один и тот же материал может вести себя в зависимости от условий (температура, характер нагружены я, технология изготовления и др.) как хрупкий или как пластичный. Например, пластичные при нормальной температуре материалы разрушаются как хрупкие при низких температурах. Поэтому правильнее говорить не о хрупких и пластичных материалах, а о хрупком или пластическом состоянии материала.

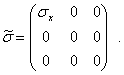

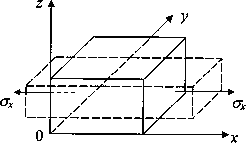

Пусть материал является линейно-упругим и изотропным. Рассмотрим элементарный объем, находящийся в условиях одноосного напряженного состояния (рис. 1), так что тензор напряжений имеет вид

При

таком нагружении происходит увеличение

размеров в направлении оси Ох,

характеризуемое линейной деформацией

![]() ,

которая пропорциональна величине

напряжения

,

которая пропорциональна величине

напряжения

|

|

(1) |

Рис.1.

Одноосное напряженное состояние

Рис.1.

Одноосное напряженное состояние

Это соотношение является математической записью закона Гука, устанавливающего пропорциональную зависимость между напряжением и соответствующей линейной деформацией при одноосном напряженном состоянии. Коэффициент пропорциональности E называется модулем продольной упругости или модулем Юнга. Он имеет размерность напряжений.

Наряду

с увеличением размеров в направлении

действия; же напряжения

![]() происходит

уменьшение размеров в двух ортогональных

направлениях (рис. 1). Соответствующие

деформации обозначим через

происходит

уменьшение размеров в двух ортогональных

направлениях (рис. 1). Соответствующие

деформации обозначим через

![]() и

и

![]() ,

причем эти деформации отрицательны при

положительных

,

причем эти деформации отрицательны при

положительных

![]() и

пропорциональны

и

пропорциональны

![]() :

:

|

|

(2) |

Коэффициент

пропорциональности

![]() называется

коэффициентом

Пуассона,

который в силу изотропности материала

одинаков для обоих ортогональных

направлений.

называется

коэффициентом

Пуассона,

который в силу изотропности материала

одинаков для обоих ортогональных

направлений.

Соотношения,

аналогичные (1) и (2), в случае одноосного

нагружения в направлении осей Оу,

Ог

напряжением

![]() ,

,

![]() ,

соответственно имеют вид

,

соответственно имеют вид

|

|

(3) |

|

|

(4) |

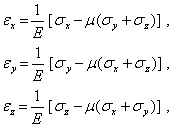

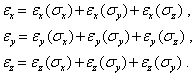

При одновременном действии напряжений по трем ортогональным осям, когда отсутствуют касательные напряжения, для линейно-упругого материала справедлив принцип суперпозиции (наложения решений):

С учетом формул (1 — 4) получим

|

|

(5) |

Касательные напряжения вызывают угловые деформации, причем при малых деформациях они не влияют на изменение линейных размеров, и следовательно, на линейные деформации. Поэтому они справедливы также в случае произвольного напряженного состояния и выражают так называемый обобщенный закон Гука.

Угловая

деформация

![]() обусловлена

касательным напряжением

обусловлена

касательным напряжением

![]() ,

а деформации

,

а деформации

![]() и

и

![]() —

соответственно напряжениями

—

соответственно напряжениями

![]() и

и

![]() .

Между соответствующими касательными

напряжениями и угловыми деформациями

для линейно-упругого изотропного тела

существуют пропорциональные зависимости

.

Между соответствующими касательными

напряжениями и угловыми деформациями

для линейно-упругого изотропного тела

существуют пропорциональные зависимости

|

|

(6) |

которые выражают закон Гука при сдвиге. Коэффициент пропорциональности G называется модулем сдвига. Существенно, что нормальное напряжение не влияет на угловые деформации, так как при этом изменяются только линейные размеры отрезков, а не углы между ними (рис. 1).

Линейная зависимость существует также между средним напряжением (2.18), пропорциональным первому инварианту тензора напряжений, и объемной деформацией (2.32), совпадающей с первым инвариантом тензора деформаций:

|

|

(7) |

Рис.2.

Плоская деформация сдвига

Рис.2.

Плоская деформация сдвига

Соответствующий коэффициент пропорциональности К называется объемным модулем упругости.

В

формулы (1 — 7) входят упругие характеристики

материала Е,

![]() ,

G

и К,

определяющие его упругие свойства.

Однако эти характеристики не являются

независимыми. Для изотропного материала

независимыми упругими характеристиками

являются две, в качестве которых обычно

выбираются модуль упругости Е

и коэффициент Пуассона

,

G

и К,

определяющие его упругие свойства.

Однако эти характеристики не являются

независимыми. Для изотропного материала

независимыми упругими характеристиками

являются две, в качестве которых обычно

выбираются модуль упругости Е

и коэффициент Пуассона

![]() .

Чтобы выразить модуль сдвига G

через Е

и

.

Чтобы выразить модуль сдвига G

через Е

и

![]() ,

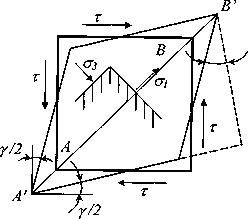

рассмотрим плоскую деформацию сдвига

под действием касательных напряжений

,

рассмотрим плоскую деформацию сдвига

под действием касательных напряжений

![]() (рис.

2). Для упрощения выкладок используем

квадратный элемент со стороной а.

Вычислим главные напряжения

(рис.

2). Для упрощения выкладок используем

квадратный элемент со стороной а.

Вычислим главные напряжения

![]() ,

,

![]() .

Эти напряжения действуют на площадках,

расположенных под углом

.

Эти напряжения действуют на площадках,

расположенных под углом

![]() к

исходным площадкам. Из рис. 2 найдем

связь между линейной деформацией

к

исходным площадкам. Из рис. 2 найдем

связь между линейной деформацией

![]() в

направлении действия напряжения

в

направлении действия напряжения

![]() и

угловой деформацией

и

угловой деформацией

![]() .

Большая диагональ ромба, характеризующая

деформацию

.

Большая диагональ ромба, характеризующая

деформацию

![]() ,

равна

,

равна

![]()

Для малых деформаций

![]()

С учетом этих соотношений

![]()

До

деформации эта диагональ имела размер

![]() .

Тогда будем иметь

.

Тогда будем иметь

![]()

Из обобщенного закона Гука (5) получим

![]()

откуда

![]()

Сравнение полученной формулы с записью закона Гука при сдвиге (6) дает

|

|

(8) |

Сложим три соотношения упругости (5)

|

|

(9) |

В итоге получим

![]()

Сравнивая это выражение с объемным законом Гука (7), приходим к результату

![]()

Механические

характеристики Е,

![]() ,

G

и К

находятся после обработки экспериментальных

данных испытаний образцов на различные

виды нагрузок. Из физического смысла

все эти характеристики не могут быть

отрицательными. Кроме того, из последнего

выражения следует, что коэффициент

Пуассона для изотропного материала не

превышает значения 1/2. Таким образом,

получаем следующие ограничения для

упругих постоянных изотропного материала:

,

G

и К

находятся после обработки экспериментальных

данных испытаний образцов на различные

виды нагрузок. Из физического смысла

все эти характеристики не могут быть

отрицательными. Кроме того, из последнего

выражения следует, что коэффициент

Пуассона для изотропного материала не

превышает значения 1/2. Таким образом,

получаем следующие ограничения для

упругих постоянных изотропного материала:

![]()

Предельное

значение

![]() приводит

к предельному значению

приводит

к предельному значению

![]() ,

что соответствует несжимаемому материалу

(

,

что соответствует несжимаемому материалу

(![]() при

при

![]() ).

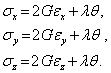

В заключение выразим из соотношений

упругости (5) напряжения через деформации.

Запишем первое из соотношений (5) в виде

).

В заключение выразим из соотношений

упругости (5) напряжения через деформации.

Запишем первое из соотношений (5) в виде

![]()

С использованием равенства (9) будем иметь

![]()

откуда

![]()

Аналогичные

соотношения можно вывести для

![]() и

и

![]() .

В результате получим

.

В результате получим

|

|

(10) |

Здесь использовано соотношение (8) для модуля сдвига. Кроме того, введено обозначение

![]()