- •Сверху вниз: упругое тело, левая отсеченная часть, правая отсеченная часть Рис.1. Метод сечений.

- •Эпюры внутренних усилий при растяжении-сжатии

- •Эпюры внутренних усилий при кручении

- •Дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе

- •Напряженное состояние в точке. Тензор напряжений

- •Тензор деформации

- •Потенциальная энергия упругой деформации

- •Механические состояния деформируемых тел

- •Диаграммы упруго-пластического деформирования конструкционных материалов

- •Постановка задач теории надежности

- •Расчетные нагрузки, коэффициенты запаса

- •Расчеты по допускаемым нагрузкам и по допускаемым напряжениям

- •Напряжения при растяжении (сжатии) призматических стержней. Расчет на прочность

- •Понятие о концентрации напряжений, принцип сен-венана

- •Определение деформаций и перемещений

- •Напряженное состояние при растяжении (сжатии)

- •Применение к статически определимым системам.

- •Расчет статически неопределимых систем по способу допускаемых нагрузок.

- •Подбор сечений с учетом собственного веса (при растяжении и сжатии).

- •Деформации при действии собственного веса.

- •Вычисление моментов инерции и моментов сопротивления для простейших сечений.

- •Общий способ вычисления моментов инерции сложных сечений.

- •Наибольшее и наименьшее значения центральных моментов инерции.

- •Рациональные формы поперечных сечений при изгибе

- •Понятие о составных балках

- •Б) а) несвязанная конструкция, б) связанная сварная конструкция Рис.1. Расчетные схемы составных балок:

- •Дифференциальное уравнение прямого изгиба призматического стержня

- •Расчет валов

- •Понятие о сдвиге. Расчет заклепок на перерезывание.

- •А) расчетная схема, б) действующие усилия Рис.2. Соединение с накладками:

- •90 120 С двумя накладками.

- •А) расчетная схема б) линейное и нелинейное сопротивления Рис.1. Модели изгиба балки:

- •Изгиб балки при действии продольных и поперечных сил.

- •Внецентренное сжатие или растяжение.

- •Примем следующий порядок расчета.

- •3. Строится эпюра крутящего момента Мz.

- •Подбор сечений балок равного сопротивления.

- •Определение деформаций балок переменного сечения.

- •Общие понятия.

- •Расчет бесконечно длинной балки на упругом основании, загруженной одной силой р.

- •Постановка задачи.

- •Вычисление потенциальной энергии.

- •Расчетная модель к теореме Кастильяно.

- •Примеры приложения теоремы Кастильяно.

- •Теорема Максвелла—Мора.

- •Метод Верещагина.

- •А) расчетная схема б)грузовая эпюра в)фиктивное состояние г) эпюра моментов от единичного момента Рис.4. Иллюстрация метода Верещагина:

- •Общие понятия и метод расчета.

- •Способ сравнения деформаций.

- •А) исходная модель, б) фиктивная модель нагружения, в) грузовая эпюра моментов, г) эпюра моментов от реакции в, д) единичная эпюра моментов Рис.2. Решение методом Мора и Верещагина

- •Выбор лишней неизвестной и основной системы.

- •Общий план решения статически неопределимой задачи.

- •Определение деформаций статически неопределимых балок.

- •Связи, накладываемые на систему. Степень статической неопределимости.

- •А) плоская, б) плоскопространственная. В) пространственная Рис.2. Расчетные схемы рамных конструкций:

- •А)внешняя связь, б) две внешние связи в) шесть внешних связей в общем случае Рис.3. Схемы эквивалентных связей

- •А) три внешних связи, б) пять внешних связей Рис.4. Плоская рама

- •А) кинематически неизменяемая, б) неопределимая внутренним образом, в)со снятием дополнительных связей Рис.5. Классификационные признаки рам:

- •А) статически неопределимая — семь, б) — три, в) — четыре, г) — три, е) — двенадцать, ж) — семь, д) — три, и) — тринадцать раз статически неопределима Рис.6. Примеры рамных конструкций:

- •А) , б) и Рис.5. Интерпретация коэффициентов уравнений метода сил:

- •Напряжения в сферических толстостенных сосудах.

- •Диск равного сопротивления.

- •Формула Эйлера для определения критической силы.

- •Влияние способа закрепления концов стержня.

- •Проверка сжатых стержней на устойчивость.

- •Основные характеристики цикла и предел усталости

- •А) растяжение, б) изгиб, в) контактные напряжения Рис.1. Очаги концентрации местных напряжений:

- •Влияние состояния поверхности и размеров детали на усталостную прочность

- •Коэффициент запаса усталостной прочности и его определение

- •Постановка задачи. Явление Резонанса.

- •Влияние резонанса на величину напряжений.

- •Вычисление напряжений при колебаниях.

- •Учет массы упругой системы при колебаниях.

- •Основные положения

- •Общий прием вычисления динамического коэффициента при ударе.

- •А) двухопорная балка, б) консольная Рис.2. Модели удара:

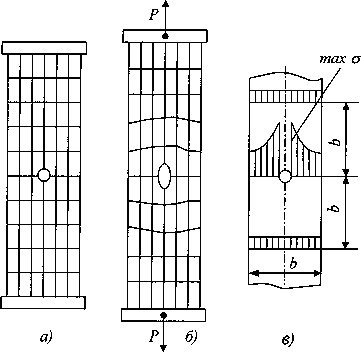

Понятие о концентрации напряжений, принцип сен-венана

Даже для призматического стержня равномерное распределение напряжений по поперечному сечению не всегда имеет место. Так, отклонения от равномерного распределения напряжений наблюдаются в окрестности сечений, содержащих вырезы, выточки, отверстия, трещины, в местах резкого изменения поперечного сечения, а также в местах приложения сосредоточенных сил и т. п. Неравномерное распределение напряжений в указанных местах является следствием искажения плоскостей поперечных сечений или их депланации.

Поясним

это явление на примере подверженной

растяжению полосы из податливого

материала с круговым отверстием, на

поверхности которой нанесены продольные

и поперечные риски (рис. 5, а).

В зоне отверстия имеет место депланация

поперечных сечений, вызванная неравномерным

растяжением продольных волокон (рис.5,

б).

При этом наибольшие удлинения и

соответственно напряжения max

![]() получают

волокна возле отверстия. Такое местное

увеличение напряжений возле вырезов,

выточек, отверстий и т. п., а также в

местах приложения сосредоточенных сил,

называется у концентрацией

напряжений,

а источники концентрации напряжений

(вырезы, выточки, отверстия и т. п.)

получили название концентраторов

напряжений.

получают

волокна возле отверстия. Такое местное

увеличение напряжений возле вырезов,

выточек, отверстий и т. п., а также в

местах приложения сосредоточенных сил,

называется у концентрацией

напряжений,

а источники концентрации напряжений

(вырезы, выточки, отверстия и т. п.)

получили название концентраторов

напряжений.

Рис.5.

Концентрация напряжений: а)

исходное состояние, б)

деформированное состояние, в)

распространение напряжений

Рис.5.

Концентрация напряжений: а)

исходное состояние, б)

деформированное состояние, в)

распространение напряжений

Рассмотренными

методами механики деформированного

тела, опирающимися на гипотезу плоских

сечений, задачи о распределении напряжений

в зонах концентрации напряжений не

решаются. Такие задачи решаются методами

теории упругости или исследуются

экспериментально. При этом для практических

расчетов вводится так называемый

теоретический

коэффициент концентрации напряжений

![]() ,

представляющий собой отношение

максимальных max

,

представляющий собой отношение

максимальных max

![]() и

номинальных

и

номинальных

![]() напряжений:

напряжений:

![]() ,

где номинальные напряжения определяются

без учета концентрации напряжений. В

приведенном примере растяжения полосы

с отверстием

,

где номинальные напряжения определяются

без учета концентрации напряжений. В

приведенном примере растяжения полосы

с отверстием

![]() ,

a Fnt

—

площадь поперечного сечения полосы,

уменьшенная за счет отверстия («нетто»).

Таким образом,

,

a Fnt

—

площадь поперечного сечения полосы,

уменьшенная за счет отверстия («нетто»).

Таким образом,

![]() играют

роль поправочных коэффициентов.

играют

роль поправочных коэффициентов.

Однако, как показали эксперименты и точные решения задач теории упругости, местные отклонения от равномерного распределения напряжений, вызванные концентрацией напряжений, быстро затухают по мере удаления от сечения с концентратором, и на расстояниях порядка ширины сечения распределение напряжений можно считать практически равномерным (рис. 5, в). Отмеченное свойство является частным случаем широко используемого практически во всех разделах механики деформируемого твердого тела (в том числе и теории упругости) принципа Сен-Венана

Определение деформаций и перемещений

Определим

упругие деформации стержня предполагая,

что изменение его длины при растяжении

![]() ,

называемое абсолютной

продольной деформацией

или удлинением, мало по сравнению с его

первоначальной длиной

,

называемое абсолютной

продольной деформацией

или удлинением, мало по сравнению с его

первоначальной длиной

![]() .

Тогда относительная продольная деформация

будет равна

.

Тогда относительная продольная деформация

будет равна

![]()

Учитывая, что согласно закону Гука для одноосного растяжения (сжатия)

![]() ,

,

где

Е—;модуль

продольной упругости материала стержня,

а нормальные напряжения определяются

по формуле —

![]() (в

нашем случае Nz=P),

для

абсолютной деформации получаем

(в

нашем случае Nz=P),

для

абсолютной деформации получаем

|

|

(2) |

Произведение EF принято называть жесткостью поперечного сечения стержня при растяжении (сжатии), так как удлинение обратно пропорционально EF.

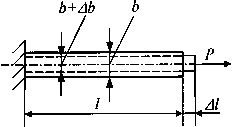

Рис.6.

Модели продольной и поперечной деформаций

Рис.6.

Модели продольной и поперечной деформаций

Как показывают эксперименты, при растяжении стержня размеры его поперечного сечения уменьшаются (рис. 6), а при сжатии — увеличиваются. Это явление получило название эффекта Пуассона.

По

аналогии с продольной деформацией

изменение размеров поперечного сечения

![]() (на

рис. 6

(на

рис. 6

![]() )

будем называть абсолютной

поперечной деформацией,

а

)

будем называть абсолютной

поперечной деформацией,

а

![]() —

относительной поперечной деформацией.

Относительные продольная и поперечная

деформации, имеющие противоположные

знаки, связаны между собой коэффициентом

—

относительной поперечной деформацией.

Относительные продольная и поперечная

деформации, имеющие противоположные

знаки, связаны между собой коэффициентом

![]() ,

являющимся константой материала и

называемым коэффициентом поперечной

деформации или коэффициентом

Пуассона:

,

являющимся константой материала и

называемым коэффициентом поперечной

деформации или коэффициентом

Пуассона:

![]()

Как

известно, для изотропного материала

![]() .

.

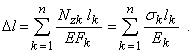

Формула

(2) для удлинения стержня

![]() применима

только в случае, когда по длине стержня

ни жесткость поперечного сечения, ни

продольная сила не изменяются (EF=const,

Nz

=const).

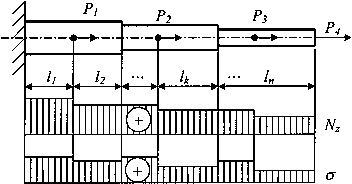

Удлинение стержня со ступенчатым

изменением EF

и Nz

(рис. 7) может быть определено как сумма

удлинений ступеней, у которых EF

и Nz

постоянны:

применима

только в случае, когда по длине стержня

ни жесткость поперечного сечения, ни

продольная сила не изменяются (EF=const,

Nz

=const).

Удлинение стержня со ступенчатым

изменением EF

и Nz

(рис. 7) может быть определено как сумма

удлинений ступеней, у которых EF

и Nz

постоянны:

(индекс k у модуля продольной упругости означает, что участки стержня могут быть изготовлены из различных материалов). В случае, когда Nz и EF меняются по длине стержня l непрерывно и их можно считать постоянными лишь в пределах ступеней длиной dz, обобщая формулу эту, получаем

В качестве тестов для практики расчетов определенных интегралов рекомендую воспользоваться системой входных тестов Т-5, указанных в ПРИЛОЖЕНИИ.

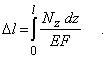

Рис.7.

Ступенчатый брус

Рис.7.

Ступенчатый брус

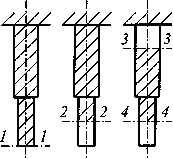

С упругими продольными деформациями стержня при растяжении (сжатии) связаны продольные перемещения его сечений. На рис. 8 приведены три случая определения таких перемещений, откуда видно, что перемещения поперечных сечений численно равны удлинениям заштрихованных частей стержня:

-

перемещение свободного торцевого сечения 1—1 при неподвижном другом торцевом сечении (рис. 8, а) численно равно удлинению стержня;

-

перемещение промежуточного сечения 2—2 (рис. 8, б) численно равно удлинению части стержня, заключенной между данным сечением и сечением неподвижным;

-

взаимное перемещение сечений 3—3 и 4—4 (рис, 8, в) численно равно удлинению части стержня, заключенной между этими сечениями.

Рис.8.

Модели перемещений

Рис.8.

Модели перемещений