- •В.М. Васюков

- •Курс лекций

- •Часть I. Теоретическая химия

- •Глава 1. Основные понятия и законы химии

- •Основные понятия химии

- •Основные положения атомно-молекулярной теории

- •Газовые законы

- •Глава 2. Строение атома и периодический закон Модели строения атома

- •Квантовые числа электронов

- •Электронные конфигурации атомов

- •Ядро атома и радиоактивные превращения

- •Периодический закон

- •Глава 3. Химическая связь Валентность и степень окисления

- •Ковалентная связь

- •Ионная связь

- •Металлическая связь

- •Межмолекулярные взаимодействия

- •Глава 4. Комплексные соединения

- •Глава 5. Состояние вещества

- •Глава 6. Физико-химические закономерности протекания химических реакций Химическая термодинамика

- •Химическая кинетика и катализ

- •Обратимые и необратимые реакции. Состояние химического равновесия

- •Глава 7. Физико-химическая теория растворов электролитов и неэлектролитов Механизм образования растворов и их классификация

- •Идеальные и реальные растворы. Растворение как физико-химический процесс

- •Зависимость растворимости различных веществ от природы растворителя, температуры и давления

- •Законы разбавленных растворов

- •Способы выражения концентрации (состава) растворов

- •Электролиты и электролитическая диссоциация

- •Гидролиз солей

- •Глава 8. Дисперсные системы

- •Классификации дисперсных систем

- •Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

- •Поверхностные и адсорбционные явления

- •Коллоидные (коллоидно-дисперсные) системы

- •Глава 9. Теория окислительно-восстановительных процессов Окислительно-восстановительные реакции

- •Химические источники электрической энергии. Электродные потенциалы

- •1) Металлы, обладающие более электроотрицательным потенциалом, способны вытеснить менее активные металлы (с более положительным потенциалом) из водных растворов их солей;

- •Коррозия металлов

- •Электролиз

- •Восстанавливается вода Восстанавливается вода и катионы металла Восстанавливается катионы металла

- •Глава 10. Качественный и количественный анализ веществ

- •Качественный анализ

- •Классификация катионов на аналитические группы

- •Классификация анионов на аналитические группы

- •Количественный анализ

- •Химические методы анализа

- •Физические и физико-химические методы анализа

- •Часть II. Неорганическая химия

- •Глава 11. Важнейшие классы неорганических соединений

- •Основания (гидроксиды металлов)

- •Кислоты

- •Глава 12. Элементы I группы

- •Водород

- •Глава 13. Элементы II группы

- •Бериллий

- •Глава 14. Элементы III группы

- •Алюминий

- •Лантаноиды

- •Актиноиды

- •Глава 15. Элементы IV группы

- •Углерод

- •Кремний

- •Глава 16. Элементы V группы

- •Глава 17. Элементы VI группы

- •Кислород

- •Глава 18. Элементы VII группы

- •Глава 19. Элементы VIII группы

- •Часть III. Органическая химия Глава 20. Общая характеристика органических соединений

- •Теория строения органических соединений

- •Атомы в молекулах соединены между собой в определенном порядке химическими связями согласно их валентности; углерод во всех органических соединениях четырехвалентен.

- •Свойства вещества определяются не только качественным составом, но и его строением, взаимным влиянием атомов, как связанных между собой химическими связями, так и непосредственно не связанных.

- •Строение молекул может быть установлено на основе изучения их химических свойств.

- •Формулы органических соединений

- •Классификация органических соединений

- •Номенклатура органических соединений

- •Изомерия органических соединений

- •Взаимное влияние атомов в молекуле и реакционная способность органических соединений

- •Общая характеристика органических реакций

- •Промышленное производство органических соединений

- •Глава 21. Алканы Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 22. Циклоалканы Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Глава 23. Алкены (олефины) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 24. Алкадиены (диеновые углеводороды) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 25. Алкины (ацетилены) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 26. Ароматические углеводороды (арены) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Правила ориентации (замещения) в бензольном кольце

- •Применение

- •Глава 27. Гидроксильные соединения (спирты)

- •Одноатомные спирты (алкоголи) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Многоатомные спирты

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 28. Карбонильные соединения (оксосоединения) Номенклатура и изомерия

- •Метаналь этаналь

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 29. Карбоновые кислоты Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 30. Сложные эфиры. Жиры Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Жиры и масла

- •Глава 31. Углеводы (сахара)

- •Моносахариды Номенклатура и изомерия

- •Физические и химические свойства глюкозы

- •Дисахариды

- •Полисахариды

- •Глава 32. Амины

- •Предельные алифатические амины Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Ароматические амины

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 33. Аминокислоты, пептиды и белки

- •Аминокислоты Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Пептиды

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Биологическое значение белков

- •Глава 34. Гетероциклические соединения

- •Шестичленные гетероциклы

- •Пятичленные гетероциклы

- •Нуклеиновые кислоты Строение нуклеиновых кислот

- •Биологическая роль нуклеиновых кислот

- •Глава 35.Синтетические высокомолекулярные соединения

- •Общая характеристика полимеров

- •Пластмассы

- •Волокна

- •Каучуки

- •Литература

- •Приложения Растворимость неорганических веществ в воде при 25°c

Глава 35.Синтетические высокомолекулярные соединения

Полимеры – соединения с большой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся фрагментов. В предыдущих главах рассмотрено строение и свойства природных полимеров – полисахаридов, белков (полипептидов) и нуклеиновых кислот (полинуклеотидов). Данная глава посвящена главным образом синтетическим полимерам, которые играют огромную роль в современной промышленности.

Общая характеристика полимеров

Довольно часто общую формулу полимеров можно записать в виде (-Х-)n, где фрагмент -Х- называется элементарное звено, а число n – степень полимеризации. Это число для разных полимеров может изменяться в широком диапазоне, от сотен до десятков тысяч. В отличие от низкомолекулярных веществ, разные молекулы одного и того же полимера могут иметь разное значение п и разную молекулярную массу, поэтому для характеристики полимера используют понятия средней степени полимеризации и средней молекулярной массы.

В зависимости от строения углеродной цепи, различают линейные (неразветвленные), разветвленные и сетчатые (сшитые) полимеры. Линейные и разветвленные полимеры способны образовывать прочные волокна и пленки, эластичны и могут плавиться и растворяться в различных растворителях. Пример линейного полимера – полиэтилен, разветвленного – натуральный каучук. В сетчатых полимерах различные углеродные цепи «сшиты» между собой, и вещество представляет собой одну гигантскую молекулу. Примером могут служить фенолоформальдегидные смолы. Такие вещества неэластичны и нерастворимы.

Полимеры могут иметь регулярное и нерегулярное строение. Если все элементарные звенья в молекуле характеризуются одинаковым пространственным расположением атомов (например, в натуральном каучуке), то говорят о регулярном строении, в противном случае – о нерегулярном. Полимеры с регулярным строением имеют особо ценные физико-химические и механические свойства.

Полимеры получают с помощью реакций двух основных типов – полимеризации и поликонденсации.

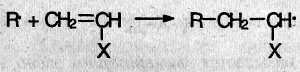

Полимеризация (полиприсоединение) протекает по общему уравнению:

![]()

Молекула X называется мономером. Реакции полимеризации идут в результате присоединения по кратным связям или за счет раскрытия циклов. В зависимости от заряда частицы, которая инициирует процесс присоединения, различают катионную, анионную и радикальную полимеризацию.

Основные стадии процесса полимеризации можно рассмотреть на примере радикального механизма.

Первая стадия – начало цепи. На этой стадии в реакционной смеси образуется свободный радикал, который присоединяется к молекуле мономера:

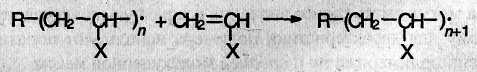

Образовавшаяся частица также является свободным радикалом и способна последовательно присоединять другие молекулы мономера, вызывая рост цепи:

Последняя стадия – обрыв цепи – может произойти за счет присоединения свободного радикала R к концу цепи или за счет рекомбинации двух растущих цепей.

Реакция полимеризации, в которую вступает несколько мономеров одновременно, называется сополимеризацией (т.е., совместной полимеризацией). Образующийся при этом сополимер может иметь регулярное строение, при котором элементарные звенья строго чередуются:

![]()

или нерегулярное строение с беспорядочно чередующимися звеньями:

![]()

Примером данной реакции может служить сополимеризация бутадиена и стирола с образованием бутадиен-стирольного каучука.

В реакциях поликонденсации участвуют мономеры, имеющие две или более функциональных групп, которые могут реагировать друг с другом с выделением простой молекулы (обычно воды).