- •В.М. Васюков

- •Курс лекций

- •Часть I. Теоретическая химия

- •Глава 1. Основные понятия и законы химии

- •Основные понятия химии

- •Основные положения атомно-молекулярной теории

- •Газовые законы

- •Глава 2. Строение атома и периодический закон Модели строения атома

- •Квантовые числа электронов

- •Электронные конфигурации атомов

- •Ядро атома и радиоактивные превращения

- •Периодический закон

- •Глава 3. Химическая связь Валентность и степень окисления

- •Ковалентная связь

- •Ионная связь

- •Металлическая связь

- •Межмолекулярные взаимодействия

- •Глава 4. Комплексные соединения

- •Глава 5. Состояние вещества

- •Глава 6. Физико-химические закономерности протекания химических реакций Химическая термодинамика

- •Химическая кинетика и катализ

- •Обратимые и необратимые реакции. Состояние химического равновесия

- •Глава 7. Физико-химическая теория растворов электролитов и неэлектролитов Механизм образования растворов и их классификация

- •Идеальные и реальные растворы. Растворение как физико-химический процесс

- •Зависимость растворимости различных веществ от природы растворителя, температуры и давления

- •Законы разбавленных растворов

- •Способы выражения концентрации (состава) растворов

- •Электролиты и электролитическая диссоциация

- •Гидролиз солей

- •Глава 8. Дисперсные системы

- •Классификации дисперсных систем

- •Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

- •Поверхностные и адсорбционные явления

- •Коллоидные (коллоидно-дисперсные) системы

- •Глава 9. Теория окислительно-восстановительных процессов Окислительно-восстановительные реакции

- •Химические источники электрической энергии. Электродные потенциалы

- •1) Металлы, обладающие более электроотрицательным потенциалом, способны вытеснить менее активные металлы (с более положительным потенциалом) из водных растворов их солей;

- •Коррозия металлов

- •Электролиз

- •Восстанавливается вода Восстанавливается вода и катионы металла Восстанавливается катионы металла

- •Глава 10. Качественный и количественный анализ веществ

- •Качественный анализ

- •Классификация катионов на аналитические группы

- •Классификация анионов на аналитические группы

- •Количественный анализ

- •Химические методы анализа

- •Физические и физико-химические методы анализа

- •Часть II. Неорганическая химия

- •Глава 11. Важнейшие классы неорганических соединений

- •Основания (гидроксиды металлов)

- •Кислоты

- •Глава 12. Элементы I группы

- •Водород

- •Глава 13. Элементы II группы

- •Бериллий

- •Глава 14. Элементы III группы

- •Алюминий

- •Лантаноиды

- •Актиноиды

- •Глава 15. Элементы IV группы

- •Углерод

- •Кремний

- •Глава 16. Элементы V группы

- •Глава 17. Элементы VI группы

- •Кислород

- •Глава 18. Элементы VII группы

- •Глава 19. Элементы VIII группы

- •Часть III. Органическая химия Глава 20. Общая характеристика органических соединений

- •Теория строения органических соединений

- •Атомы в молекулах соединены между собой в определенном порядке химическими связями согласно их валентности; углерод во всех органических соединениях четырехвалентен.

- •Свойства вещества определяются не только качественным составом, но и его строением, взаимным влиянием атомов, как связанных между собой химическими связями, так и непосредственно не связанных.

- •Строение молекул может быть установлено на основе изучения их химических свойств.

- •Формулы органических соединений

- •Классификация органических соединений

- •Номенклатура органических соединений

- •Изомерия органических соединений

- •Взаимное влияние атомов в молекуле и реакционная способность органических соединений

- •Общая характеристика органических реакций

- •Промышленное производство органических соединений

- •Глава 21. Алканы Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 22. Циклоалканы Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Глава 23. Алкены (олефины) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 24. Алкадиены (диеновые углеводороды) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 25. Алкины (ацетилены) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 26. Ароматические углеводороды (арены) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Правила ориентации (замещения) в бензольном кольце

- •Применение

- •Глава 27. Гидроксильные соединения (спирты)

- •Одноатомные спирты (алкоголи) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Многоатомные спирты

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 28. Карбонильные соединения (оксосоединения) Номенклатура и изомерия

- •Метаналь этаналь

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 29. Карбоновые кислоты Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 30. Сложные эфиры. Жиры Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Жиры и масла

- •Глава 31. Углеводы (сахара)

- •Моносахариды Номенклатура и изомерия

- •Физические и химические свойства глюкозы

- •Дисахариды

- •Полисахариды

- •Глава 32. Амины

- •Предельные алифатические амины Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Ароматические амины

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 33. Аминокислоты, пептиды и белки

- •Аминокислоты Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Пептиды

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Биологическое значение белков

- •Глава 34. Гетероциклические соединения

- •Шестичленные гетероциклы

- •Пятичленные гетероциклы

- •Нуклеиновые кислоты Строение нуклеиновых кислот

- •Биологическая роль нуклеиновых кислот

- •Глава 35.Синтетические высокомолекулярные соединения

- •Общая характеристика полимеров

- •Пластмассы

- •Волокна

- •Каучуки

- •Литература

- •Приложения Растворимость неорганических веществ в воде при 25°c

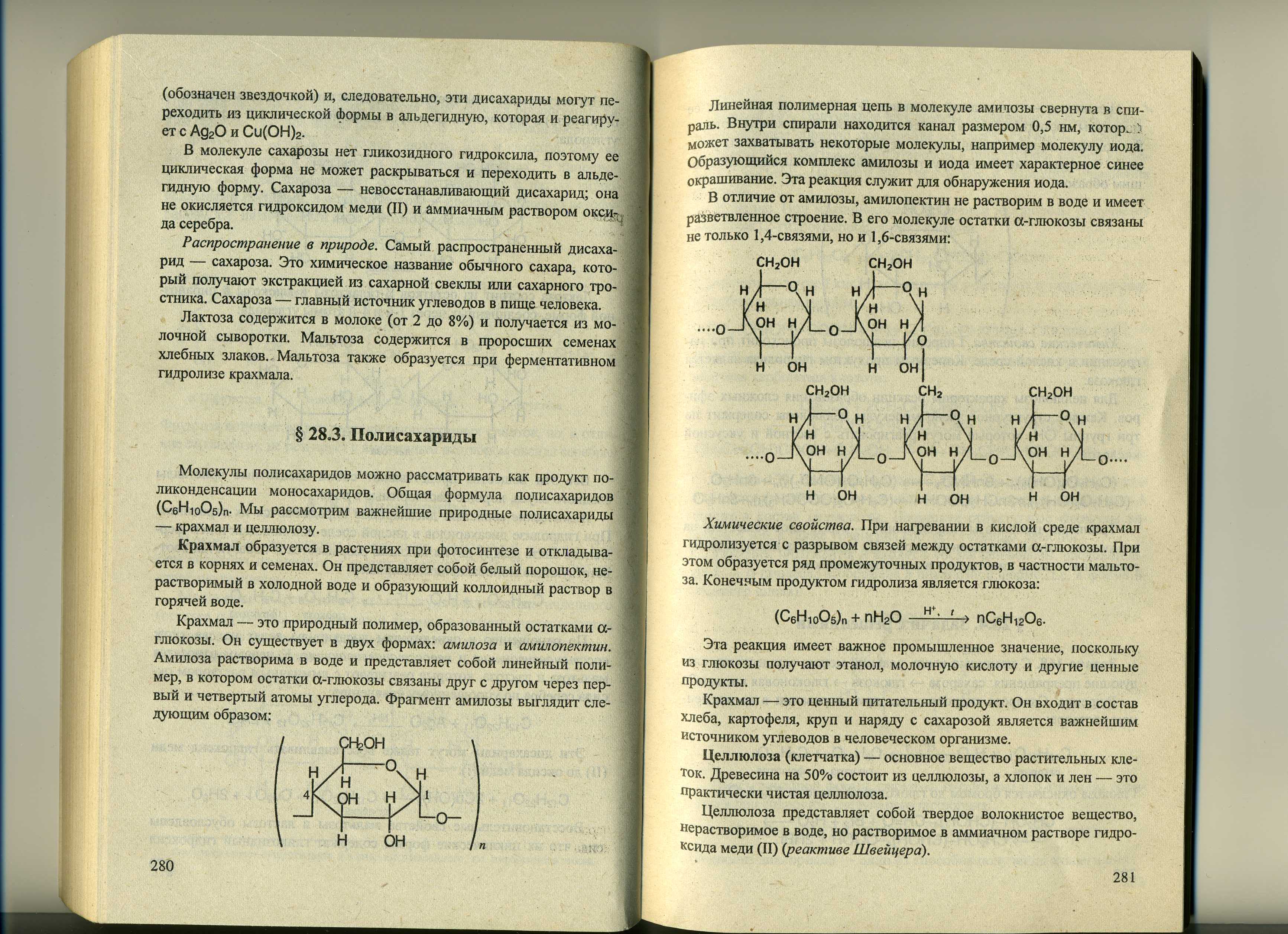

Дисахариды

Важнейшие дисахариды – сахароза, мальтоза и лактоза. Все они являются изомерами и имеют формулу С12Н22О11, однако их строение различно.

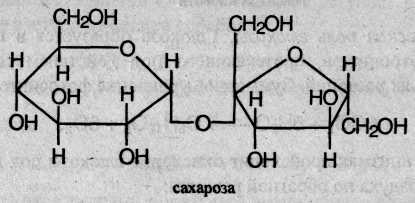

Молекула сахарозы состоит из двух циклов: шестичленного (остатка α-глюкозы в пиранозной форме) и пятичленного (остатка β-фруктозы в фуранозной форме), соединенных за счет гликозидного гидроксила глюкозы:

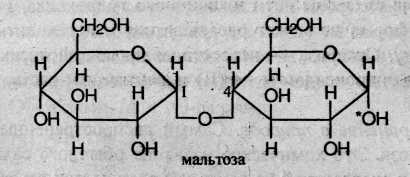

Молекула мальтозы состоит из двух остатков глюкозы (левый – α-глюкоза) в пиранозной форме, соединенных через 1-й и 4-й атомы углерода:

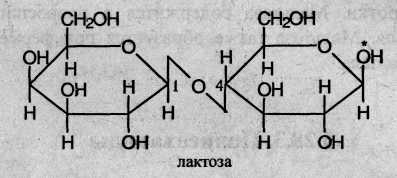

Лактоза состоит из остатков β-галактозы и глюкозы в пиранозной форме, соединенных через 1-й и 4-й атомы углерода:

Все эти вещества представляют собой бесцветные кристаллы сладкого вкуса, хорошо растворимые в воде.

Химические свойства дисахаридов определяются их строением. При гидролизе дисахаридов в кислой среде или под действием ферментов связь между двумя циклами разрывается и образуются соответствующие моносахариды, например:

![]()

По отношению к окислителям дисахариды делят на два типа: восстанавливающие и невосстанавливающие. К первым относятся мальтоза и лактоза, которые реагируют с аммиачным раствором оксида серебра по упрощенному уравнению:

![]()

Эти дисахариды могут также восстанавливать гидроксид меди (II) до оксида меди (I):

![]()

Восстановительные свойства мальтозы и лактозы обусловлены тем, что их циклические формы содержат гликозидный гидроксил (обозначен звездочкой) и, следовательно, эти дисахариды могут переходить из циклической формы в альдегидную, которая и реагирует с Аg2О и Сu(ОН)2.

В молекуле сахарозы нет гликозидного гидроксила, поэтому ее циклическая форма не может раскрываться и переходить в альдегидную форму. Сахароза – невосстанавливающий дисахарид; она не окисляется гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра.

Распространение в природе. Самый распространенный дисахарид – сахароза. Это химическое название обычного сахара, который получают экстракцией из сахарной свеклы или сахарного тростника. Сахароза – главный источник углеводов в пище человека.

Лактоза содержится в молоке (от 2 до 8%) и получается из молочной сыворотки. Мальтоза содержится в проросших семенах хлебных злаков. Мальтоза также образуется при ферментативное гидролизе крахмала.

Полисахариды

Молекулы полисахаридов можно рассматривать как продукт поликонденсации моносахаридов. Общая формула полисахаридов (С6Н10О5)n. Мы рассмотрим важнейшие природные полисахаридов – крахмал и целлюлозу.

Крахмал образуется в растениях при фотосинтезе и откладывается в корнях и семенах. Он представляет собой белый порошок, нерастворимый в холодной воде и образующий коллоидный раствор в горячей воде.

Крахмал – это природный полимер, образованный остатками α-глюкозы. Он существует в двух формах: амилоза и амилопектин. Амилоза растворима в воде и представляет собой линейный полимер, в котором остатки α-глюкозы связаны друг с другом через первый и четвертый атомы углерода. Фрагмент амилозы выглядит следующим образом:

Линейная полимерная цепь в молекуле амилозы свернута в спираль. Внутри спирали находится канал размером 0,5 им, который может захватывать некоторые молекулы, например молекулу иода. Образующийся комплекс амилозы и иода имеет характерное синее окрашивание. Эта реакция служит для обнаружения иода.

В отличие от амилозы, амилопектин не растворим в воде и имеет разветвленное строение. В его молекуле остатки α-глюкозы связаны не только 1,4-связями, но и 1,6-связями:

Химические свойства. При нагревании в кислой среде крахмал гидролизуется с разрывом связей между остатками α -глюкозы. При этом образуется ряд промежуточных продуктов, в частности мальтоза. Конечным продуктом гидролиза является глюкоза:

(С6Н10О5)n + nН2О → nС6Н12О6

Эта реакция имеет важное промышленное значение, поскольку из глюкозы получают этанол, молочную кислоту и другие ценные продукты.

Крахмал – это ценный питательный продукт. Он входит в состав хлеба, картофеля, круп и наряду с сахарозой является важнейшим источником углеводов в человеческом организме.

Целлюлоза (клетчатка) – основное вещество растительных клеток. Древесина на 50% состоит из целлюлозы, а хлопок и лен – это практически чистая целлюлоза.

Целлюлоза представляет собой твердое волокнистое вещество, нерастворимое в воде, но растворимое в аммиачном растворе гидроксида меди (II) (реактиве Швейцера).

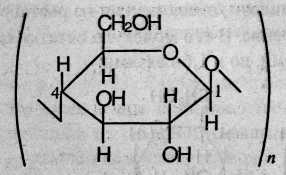

Целлюлоза – природный полимер. В отличие от крахмала, ее молекулы состоят только из линейных цепей, содержащих остатки β-глюкозы, которые связаны через первый и четвертый атомы углерода. Фрагмент линейной структуры целлюлозы выглядит следующим образом:

Химические свойства. Гидролиз целлюлозы происходит при нагревании в кислой среде. Конечным продуктом гидролиза является глюкоза.

Для целлюлозы характерны реакции образования сложных эфиров. Каждое структурное звено молекулы целлюлозы содержит по три группы ОН, которые могут реагировать с азотной и уксусной кислотой:

![]()

Тринитрат целлюлозы (пироксилин) – взрывчатое вещество, на его основе готовят бездымный порох. Из триацетата целлюлозы изготавливают лаки, кинопленку и ацетатное волокно.