- •В.М. Васюков

- •Курс лекций

- •Часть I. Теоретическая химия

- •Глава 1. Основные понятия и законы химии

- •Основные понятия химии

- •Основные положения атомно-молекулярной теории

- •Газовые законы

- •Глава 2. Строение атома и периодический закон Модели строения атома

- •Квантовые числа электронов

- •Электронные конфигурации атомов

- •Ядро атома и радиоактивные превращения

- •Периодический закон

- •Глава 3. Химическая связь Валентность и степень окисления

- •Ковалентная связь

- •Ионная связь

- •Металлическая связь

- •Межмолекулярные взаимодействия

- •Глава 4. Комплексные соединения

- •Глава 5. Состояние вещества

- •Глава 6. Физико-химические закономерности протекания химических реакций Химическая термодинамика

- •Химическая кинетика и катализ

- •Обратимые и необратимые реакции. Состояние химического равновесия

- •Глава 7. Физико-химическая теория растворов электролитов и неэлектролитов Механизм образования растворов и их классификация

- •Идеальные и реальные растворы. Растворение как физико-химический процесс

- •Зависимость растворимости различных веществ от природы растворителя, температуры и давления

- •Законы разбавленных растворов

- •Способы выражения концентрации (состава) растворов

- •Электролиты и электролитическая диссоциация

- •Гидролиз солей

- •Глава 8. Дисперсные системы

- •Классификации дисперсных систем

- •Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

- •Поверхностные и адсорбционные явления

- •Коллоидные (коллоидно-дисперсные) системы

- •Глава 9. Теория окислительно-восстановительных процессов Окислительно-восстановительные реакции

- •Химические источники электрической энергии. Электродные потенциалы

- •1) Металлы, обладающие более электроотрицательным потенциалом, способны вытеснить менее активные металлы (с более положительным потенциалом) из водных растворов их солей;

- •Коррозия металлов

- •Электролиз

- •Восстанавливается вода Восстанавливается вода и катионы металла Восстанавливается катионы металла

- •Глава 10. Качественный и количественный анализ веществ

- •Качественный анализ

- •Классификация катионов на аналитические группы

- •Классификация анионов на аналитические группы

- •Количественный анализ

- •Химические методы анализа

- •Физические и физико-химические методы анализа

- •Часть II. Неорганическая химия

- •Глава 11. Важнейшие классы неорганических соединений

- •Основания (гидроксиды металлов)

- •Кислоты

- •Глава 12. Элементы I группы

- •Водород

- •Глава 13. Элементы II группы

- •Бериллий

- •Глава 14. Элементы III группы

- •Алюминий

- •Лантаноиды

- •Актиноиды

- •Глава 15. Элементы IV группы

- •Углерод

- •Кремний

- •Глава 16. Элементы V группы

- •Глава 17. Элементы VI группы

- •Кислород

- •Глава 18. Элементы VII группы

- •Глава 19. Элементы VIII группы

- •Часть III. Органическая химия Глава 20. Общая характеристика органических соединений

- •Теория строения органических соединений

- •Атомы в молекулах соединены между собой в определенном порядке химическими связями согласно их валентности; углерод во всех органических соединениях четырехвалентен.

- •Свойства вещества определяются не только качественным составом, но и его строением, взаимным влиянием атомов, как связанных между собой химическими связями, так и непосредственно не связанных.

- •Строение молекул может быть установлено на основе изучения их химических свойств.

- •Формулы органических соединений

- •Классификация органических соединений

- •Номенклатура органических соединений

- •Изомерия органических соединений

- •Взаимное влияние атомов в молекуле и реакционная способность органических соединений

- •Общая характеристика органических реакций

- •Промышленное производство органических соединений

- •Глава 21. Алканы Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 22. Циклоалканы Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Глава 23. Алкены (олефины) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 24. Алкадиены (диеновые углеводороды) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 25. Алкины (ацетилены) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 26. Ароматические углеводороды (арены) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Правила ориентации (замещения) в бензольном кольце

- •Применение

- •Глава 27. Гидроксильные соединения (спирты)

- •Одноатомные спирты (алкоголи) Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Многоатомные спирты

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Физические свойства

- •Способы получения

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 28. Карбонильные соединения (оксосоединения) Номенклатура и изомерия

- •Метаналь этаналь

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 29. Карбоновые кислоты Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 30. Сложные эфиры. Жиры Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Жиры и масла

- •Глава 31. Углеводы (сахара)

- •Моносахариды Номенклатура и изомерия

- •Физические и химические свойства глюкозы

- •Дисахариды

- •Полисахариды

- •Глава 32. Амины

- •Предельные алифатические амины Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Применение

- •Ароматические амины

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Применение

- •Глава 33. Аминокислоты, пептиды и белки

- •Аминокислоты Номенклатура и изомерия

- •Физические свойства

- •Получение

- •Химические свойства

- •Пептиды

- •Физические свойства

- •Химические свойства

- •Биологическое значение белков

- •Глава 34. Гетероциклические соединения

- •Шестичленные гетероциклы

- •Пятичленные гетероциклы

- •Нуклеиновые кислоты Строение нуклеиновых кислот

- •Биологическая роль нуклеиновых кислот

- •Глава 35.Синтетические высокомолекулярные соединения

- •Общая характеристика полимеров

- •Пластмассы

- •Волокна

- •Каучуки

- •Литература

- •Приложения Растворимость неорганических веществ в воде при 25°c

Физические свойства

Первые члены гомологического ряда бензола – бесцветные жидкости со специфическим запахом. Они легче воды и в ней не растворимы. Хорошо растворяются в органических растворителях и сами являются хорошими растворителями для многих органических веществ. Бензол имеет характерный, достаточно приятный запах, но при этом сильно токсичен.

Вдыхание паров бензола вызывает головокружение и головную боль. При высоких концентрациях бензола возможны случаи потери сознания. Его пары раздражают глаза и слизистую оболочку. Жидкий бензол проникает в организм через кожу, и это может привести к отравлению. Особенно опасно выпить бензол. Поэтому работа с бензолом (и его гомологами) требует особой осторожности.

Способы получения

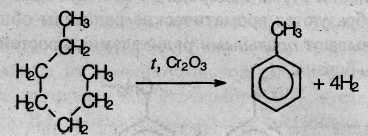

1. Получение из алифатических углеводородов. Для получения бензола и его гомологов в промышленности используют ароматизацию предельных углеводородов, входящих в состав нефти. При пропускании алканов с неразветвленной цепью, имеющих не менее 6 атомов углерода в молекуле, над нагретой платиной или оксидом хрома происходит дегидрирование с одновременным замыканием цикла (дегидроциклизация):

Из гексана при этом получается бензол, а из гептана – толуол.

2. Дегидрирование циклоалканов также приводит к ароматическим углеводородам. Реакция происходит при пропускании паров циклогексана и его гомологов над нагретой платиной:

3. Бензол можно получить при тримерпзации ацетилена. Реакция происходит при пропускании ацетилена над активированным углем при 600 °С:

![]()

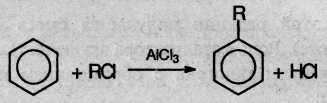

4. Гомологи бензола получают из бензола при его взаимодействии с алкилгалогенидами в присутствии галогенидов алюминия (реакция алкилирования, или Фриделя-Крафтса):

5. При сплавлении солей ароматических кислот со щелочью выделяются арены в газообразном виде:

![]()

Химические свойства

Ароматическое ядро, обладающее подвижной системой π-электронов, является удобным объектом для атаки электрофильными реагентами. Этому способствует также пространственное расположение π-электронного облака с двух сторон плоского σ-скелета молекулы.

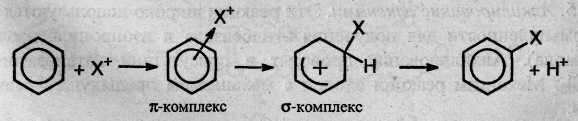

Для аренов наиболее характерны реакции, протекающие по механизму электрофилъного замещения, обозначаемого символом SE (от англ. substitution electrophilic).

Механизм реакции SE можно представить следующим образом:

На первой стадии электрофильная частица X притягивается к π-электронному облаку и образует с ним π-комплекс. Затем два из шести π-электронов кольца образуют σ-связь между X и одним из атомов углерода. При этом ароматичность системы нарушается, т.к. в кольце остается только четыре π-электрона, распределенные между пятью атомами углерода (σ-комплекс). Для восстановления ароматичности σ-комплекс выбрасывает протон, а два электрона связи С-Н переходят в π-электронную систему.

По

механизму электрофильного замещения

протекают следующие реакции

ароматических углеводородов:

По

механизму электрофильного замещения

протекают следующие реакции

ароматических углеводородов:

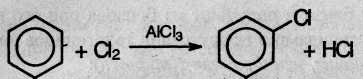

1. Галогенирование. Бензол и его гомологи взаимодействуют с хлором или бромом в присутствии катализаторов – безводных AlCl3, FeCl3,AlBr3 :

Из толуола по этой реакции получается смесь орто- и пара- изомеров (см. ниже). Роль катализатора заключается в поляризации нейтральной молекулы галогена с образованием из нее электрофильной частицы:

![]()

Нитрование. Бензол очень медленно реагирует с концентрированной азотной кислотой даже при сильном нагревании. Однако при действии нитрующей смеси (смеси концентрированных азотной и серной кислот) реакция нитрования проходит достаточно легко:

![]()

3. Сульфирование. Реакция легко проходит под действием «дымящей» серной кислоты (олеума):

![]()

4. Алкилирование по Фриделю-Крафтсу:

5. Алкилирование алкенами. Эти реакции широко используются в промышленности для получения этилбензола и изопропилбензола (кумола). Алкилирование проводят в присутствий катализатора АlСl3. Механизм реакции сходен с механизмом предыдущей реакции:

![]()

Все рассмотренные выше реакции протекают по механизму электрофильного замещения Se.

Наряду с реакциями замещения, ароматические углеводороды могут вступать в реакции присоединения, однако эти реакции приводят к разрушению ароматической системы и поэтому требуют больших затрат энергии и протекают только в жестких условиях:

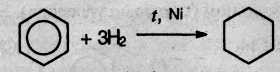

6. Гидрирование бензола идет при нагревании и высоком давлении в присутствии металлических катализаторов (Ni, Pt, Pd). Бензол превращается в циклогексан:

Гомологи бензола при гидрировании дают производные циклогексана:

![]()

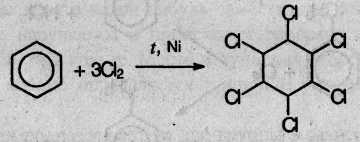

7. Радикальное галогенирование бензола происходит при взаимодействии его паров с хлором только под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения. При этом бензол присоединяет три молекулы хлора и образует твердый продукт – гексахлорциклогексан (гексахлоран) СбН6Сlб:

(атомы водорода в молекуле СбН6Сlб не указаны).

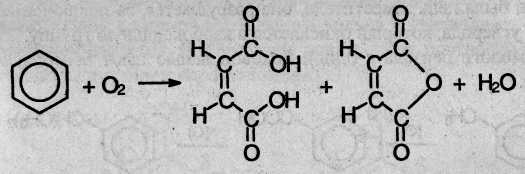

8. Окисление кислородом воздуха. По устойчивости к действию окислителей бензол напоминает алканы. Только при сильном нагревании (400 °С) паров бензола с кислородом воздуха в присутствии катализатора V2O5 получается смесь малеиновой кислоты и ее ангидрида:

Гомологи бензола имеют ряд отличных от бензола химических свойств, связанных со взаимным влиянием алкильного радикала и бензольного кольца.

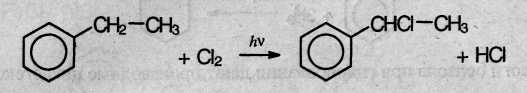

Реакции

в боковой цепи. По химическим свойствам

алкильные радикалы подобны алканам.

Атомы водорода в них замещаются на

галоген по радикальному механизму (SR).

Поэтому в отсутствие катализатора

при нагревании или УФ облучении идет

радикальная реакция замещения в боковой цепи. Влияние

бензольного кольца на алкильные

заместители приводит к тому, что в первую

очередь замещается атом водорода у

атома углерода, непосредственно

связанного с бензольные кольцом (α-атома

углерода).

реакция замещения в боковой цепи. Влияние

бензольного кольца на алкильные

заместители приводит к тому, что в первую

очередь замещается атом водорода у

атома углерода, непосредственно

связанного с бензольные кольцом (α-атома

углерода).

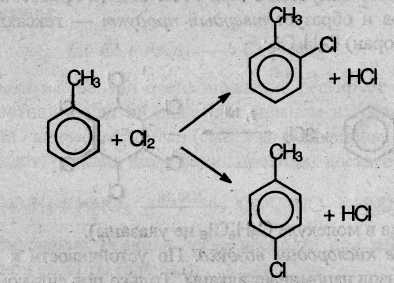

Замещение в бензольном кольце возможно только по механизму Se в присутствии катализатора (АlСl3 или FeCl3). Замещение в: кольце происходит в орто- и пара- положения по отношению к алкильному радикалу:

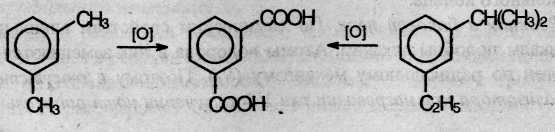

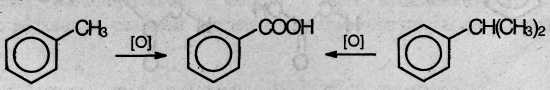

При действии перманганата калия и других сильных окислите лей на гомологи бензола боковые цепи окисляются. Какой бы сложной ни была цепь заместителя, она разрушается, за исключением он атома углерода, который окисляется в карбоксильную группу.

Гомологи бензола с одной боковой цепью дают бензойную кислоту:

Гомологи, содержащие две боковые цепи, дают двухосновные кислоты: