- •Исаченко н.Н. Социология и политология

- •Оглавление

- •Раздел I. СоЦиологиЯ - наука об обществе……………………..10

- •Глава I. Социология как учебная дисциплина……………… 10

- •Глава XIII. Девиация и социальный контроль…………………114

- •Глава XIII. Политические партии и избирательные системы………………………………………………………………………………….264

- •Глава iх. Политическая культура и политическое поведение…………………………………………………………………………280

- •Введение

- •Раздел I соЦиологиЯ - наука об обществе

- •Глава I. Социология как учебная дисциплина

- •1.1.Понятие «социология»

- •1.2. Объект и предмет социологии

- •1.3. Функции социологии

- •1.4. Место социологии в системе гуманитарных наук

- •1.5. Структура социологии

- •1.6. Методы социологического исследования

- •Этапы и виды эмпирического социологического исследования

- •Количественные методы сбора социологической информации.

- •Зомбарт в. Социология [Текст] / в. Зомбарт, перевод и.Д. Маркусона - Спб.: мысль.2005.- 455с.

- •Глава 2. Становление и развитие социологии как науки

- •2.1. Зарождение социологической мысли

- •2.3. Основные социологические теории

- •2.4. Периодизация развития социологии

- •2.5. Развитие русской социологической мысли

- •2.6. Становление социологии науки

- •Назовите социально-экономические и научные предпосылки возникновения социологии как науки.

- •Глава 3. Общество как социальная система

- •3.1. Понятие общества

- •3.2. Основные формы социальной жизни

- •3.3. Структура общества

- •3.4.Типология общества

- •3.5. Гражданское общество

- •Давыдов с.А. Социология. [Текст]: Конспект лекций. /с.А. Давыдов.-м.: Эксмо, 2008. - 160 с.

- •Глава 4. Виды и формы связей в обществе. Социальные институты

- •4.1. Понятие и виды социальных связей

- •Формы социальных связей

- •4.3. Понятие и сущность социальных институтов

- •4.4. Типология социальных институтов

- •Институт семьи

- •Институт религии

- •Глава 5.Социальные общности и группы

- •5.1. Общая характеристика социальных общностей

- •Массовые общности

- •5.2. Социальные движения

- •1) По типу изменений:

- •2) По отношению к целям изменений:

- •3) По методам работы:

- •4) Старые и новые:

- •5) По зоне распространения:

- •Мультиуровневые - движения, сочетающие в себе решение задач на локальном, региональном, национальном и международном уровнях.

- •5.3. Социальные группы

- •Положительная роль конформизма:

- •Отрицательная роль конформизма:

- •Факторы, обусловливающие конформизм:

- •5.4.Социальные организации

- •Глава VI .Общество и личность

- •6.1.Понятие личности

- •6.2.Процесс социализации

- •6.3.Социальный статус и социальная роль

- •Глава VII. Социальное неравенство. СоЦиальНая стратификация

- •7.1.Понятие социального неравенства

- •7.2. Системы социальной стратификации

- •Критерии социальной стратификации

- •7.3.Социальная мобильность

- •7.4. Маргинальность

- •Глава XIII. Девиация и социальный контроль

- •8.1.Понятие девиации в социологии

- •8.3. Делинквентное и криминальное поведение

- •8.4. Исследование девиантного поведения в России

- •8.5. Социальный контроль и социальные санкции

- •8.6. Социальный контроль и социальные санкции в отечественной социологической теории

- •Горбунова м.Ю. Общая социология. [Текст]:Конспект лекций. М.Ю.Горбунова.- м.: Эксмо, 2008. - 160 с.

- •Давыдов с.А. Социология. [Текст]: Конспект лекций. /с.А. Давыдов.-м.: Эксмо, 2008. - 160 с.

- •Глава iх. Социальный прогресс и развитие общества

- •9.1. Социальные изменения, их виды

- •9.2.Теории социальных изменений

- •9.3. Концепции социального прогресса

- •Давыдов с.А. Социология. [Текст]: Конспект лекций. /с.А. Давыдов.-м.: Эксмо, 2008. - 160 с.

- •Глава х . Культура как фактор социальных изменений

- •10.1. Понятие культуры в социологии

- •10.2.Функции культуры

- •10.3. Виды культуры

- •10.4. Основные элементы социальной культуры

- •10.5. Динамика культуры

- •10.6. Деловая культура - культура новой социальной общности

- •10.7. Глобализация культуры

- •Горбунова м.Ю. Общая социология. [Текст]: Конспект лекций. М.Ю.Горбунова.- м.: Эксмо, 2008. - 160 с.

- •Глоссарий ( словарь специальных терминов)

- •Раздел II политология как самостоятельная научная дисциплина Глава I. Политология: понятие, методы, функции

- •1.1. Политология и политика

- •1.2. Предмет и объект политологии

- •1.3. Методы исследования в политологии

- •1.4.Функции политологии

- •1.5. Роль и место политики в жизни современных обществ

- •1.6. Функции и основные задачи социальной политики

- •Глава 2. История развития политической мысли

- •2.1.Политическая мысль древнего мира

- •2.2. Политические учения Средних веков и Нового времени

- •2.3. Политические теории европейских мыслителей хiх-хх веков

- •2.4. Развитие политической мысли в России

- •2.5. Институционализация политической науки

- •Глава 3. Основные течения политической мысли

- •3.1. Политическая идеология. Сущность, содержание, значение

- •3.2. Идеологические течения

- •А) фашизм;

- •А) количество носителей;

- •Глава 4. Политическая власть как социальный феномен

- •4.1. Понятие и сущность власти

- •4.2.Субъект и объект власти

- •4.3. Ресурсы власти

- •4.4. Виды власти

- •4.5. Легитимность власти

- •4.6.Разделение властей

- •Глава 5. Политическая элита и политическое лидерство

- •5.1. Политическая элита

- •5.2. Классификация элит

- •5.3.Системы рекрутирования в элиту

- •5. 4. Политическое лидерство

- •Глава 6. Политическая система и политические режимы

- •6.1 Теория политической системы

- •Структура политической системы

- •В зависимости от типа общества политические системы делятся на традиционные, модернизированные демократии и тоталитарные.

- •6.2.Государство - основной институт политической системы

- •6.3. Формы государственного устройства и формы правления

- •6.4. Понятие политического режима

- •Глава 7. Правовое государство и гражданское общество

- •7.1. Понятие правового государства

- •7.2. Принципы правового государства

- •7.3. Общие признаки правового государства

- •7.4. Проблемы становления правового государства в России

- •7.5. Становление теории гражданского общества

- •7.6. Характеристика гражданского общества

- •7.7. Предпосылки формирования гражданского общества

- •7.8. Проблемы формирования гражданского общества в России

- •Глава 8. Политические партии и избирательные системы

- •8.1. Политические партии и партийные системы

- •8.2. Типология политических партий

- •8.3. Общественно-политические организации и движения

- •8.5. Избирательный процесс

- •8.6. Основные стадии избирательного процесса

- •Глава 9. Политическая культура и политическое поведение

- •9.1. Политическая культура

- •9.2. Особенности российской политической культуры

- •9.3. Политическое поведение

- •9.4. Политическое сознание

- •9.5.Политическая психология

- •Феномен толпы.

- •Устойчивые элементы политической психологии.

- •9.6. Политические настроения

- •Глава 10. Политические отношения и процессы

- •10.1. Понятие, сущность и структура политического процесса

- •10.2. Политические отношения

- •10.3. Политические конфликты

- •10.4. Политический менеджмент

- •10.5.Современные политические технологии

- •В условиях российских реалий происходит массовое применение политических технологий в целях укрепления существующей власти в России.

- •10.6. Политическая модернизация

- •Глава 11. Мировая политика и международные отношения

- •11.1. Мировая политика

- •11.3. Международные отношения

- •Тенденции развития международных отношений

- •11.4. Национальный интерес. Национальная безопасность

- •11.5.Внешняя политика

- •11.6. Международная безопасность

- •11.7. Геополитика

- •11.8. Глобализация общества

- •11.9. Формирование мировой системы

- •12. Геополитический статус россии, ее внешняя политика

- •12.1. Концепции построения геостратегии России

- •12.2. Национальные интересы России

- •12.3. Место России в мировом сообществе

- •12.4. Сценарии будущего России

- •Глоссарий

Глава 8. Политические партии и избирательные системы

8.1. Политические партии и партийные системы

В реализации общественных интересов государство активно взаимодействует с другими политическими силами, которые выражают потребности гражданского общества. Среди них особое значение имеют партии.

Одним из первых предложил определение политической партии английский политик и философ XVIII в. Э. Берк. По его определению, «…партия представляет собой организацию людей, объединенных с целью продвижения совместными усилиями национального интереса, руководствуясь некоторым специфическим принципом, относительно которого все они пришли к согласию».

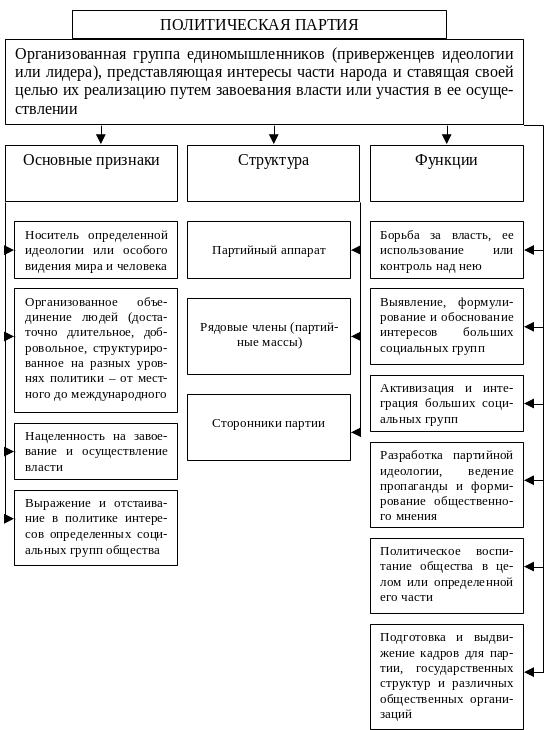

В современной политологии партия рассматривается как группа людей, объединившихся для участия в политической жизни и преследующих цель завоевания политической власти. Политическая партия (от франц. parti, от лат. pars, partis - часть, группа) - организованная группа единомышленников (приверженцев идеологии или лидера), представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их реализацию путем завоевания власти или участия в ее осуществлении.

Процесс формирования партий относится к концу XVII - началу XVIII вв. В этот период зарождались политические системы раннебуржуазных государств Западной Европы и Америки. Появление партий отражало раннюю стадию борьбы между сторонниками различных направлений формирующейся новой государственности в ходе гражданской войны в Америке, буржуазных революций в Англии и во Франции. Партии возникли как результат ограничения абсолютной монархии, включения в политическую жизнь “третьего сословия”, всеобщего избирательного права.

Первоначально партии представляли собой не сплоченные объединения, нацеленные на борьбу за власть, а клубы, литературно-политические образования, являвшиеся формой объединения единомышленников (Клуб кордельеров времен Великой французской революции).

Первые партии, боровшиеся против феодальной власти, были созданы сторонниками либеральной идеи (прогрессивная партия Германии, Бельгийская либеральная партия и др.).

Исторически партии формировались как представительные структуры, выражавшие определенные групповые интересы, как институты, оппозиционные государству и существующим политическим объединениям. Эти черты партий способствовали тому, что они воспринимались как источник кризисов и раскола общества. Отрицательно относились к деятельности партий Дж. Вашингтон, А. Токвиль, Дж. Милль.

По мере развития парламентских, конституционных основ буржуазной государственности партии укрепили свой политический и правовой статус. В настоящее время они представляют институт власти, без которого не может осуществляться выборное формирование государственности, легальное завоевание различными слоями населения ведущих политических позиций.

Для партий свойственны определенные функции и способы их осуществления, определенная внутренняя организация и структура, наличие программы деятельности, определенная идеологическая основа.

Рис.1 Структура политической партии

Структура политической партии

В структурном отношении в партии можно выделить три уровня. Первый уровень - это тот блок избирателей, которые идентифицируют себя с данной партией и голосуют за нее на выборах. Они составляют массовую базу, которая обеспечивает поддержку кандидатам данной партии в избирательной кампании. Принадлежность к этой группе формально трудно определить, так как большинство голосующих за данную партию никак не связаны с ней организационно.

Второй уровень - это официальная партийная организация. Поскольку вся деятельность партии концентрируется вокруг выборов, низовые партийные организации функционируют в избирательных округах. В США, например, демократическая партия имеет 2,5 тыс., а республиканская - 2 тыс. окружных организаций. Главная их задача состоит в мобилизации избирателей на местном уровне на поддержку кандидатов от своей партии.

Третий уровень партии - это должностные лица в государственном аппарате, которые получили свои посты в силу принадлежности к соответствующей партии.

Функции политических партий

Функции политических партий весьма разнообразны и зависят от типа политической системы, в которой они функционируют, и от типа самой партии. Можно выделить ряд функций, свойственных всем политическим партиям:

1. Реализация представительства в политической системе тех слоев населения, интересы которых она выражает. Путем представительства различных социальных групп, слоев, сословий, интересов и т.д. с помощью партий общество и государство как бы соединяются в единое целое.

2. Борьба за завоевание или сохранение политической власти в интересах поддерживающей ее группы населения.

3. Отбор и рекрутирование политических лидеров и элит для всех уровней политической системы.

4. Политическая социализация граждан, формирование у них свойств и навыков участия в отношениях власти. Ведя борьбу за избирателей, преодолевая дефицит информированности у населения, партии обращают внимание людей на важнейшие конфликты и пути их преодоления, делают ситуацию, сложившуюся в обществе понятной для рядовых граждан.

5. Формирование общественного мнения. Обеспечивая население информацией о программах и возможностях кандидатов, партии не только стимулируют свободный выбор каждым гражданином того или иного кандидата, но и сплачивают избирателей и кандидатов на определенной идеологической основе. Многие политологи называют эту функцию “электоральной” и считают ее наиболее важной.

Существует в политической науке и иной подход к анализу функций партий. Так, Г. Алмонд и Д. Пауэлл наиболее важной считают функцию “агрегирования интересов”, то есть согласования и обобщения разнородных интересов. Именно политические партии обобщают и согласовывают претензии и требования социальных классов, слоев и групп, превращают их в некую политическую позицию, придавая ей вид политической платформы, политического заявления или программы. Данная функция явно преобладает у партий, действующих в условиях значительного многообразия интересов.

Функции политических партий могут варьироваться в зависимости от типа политического режима. Для тоталитарных партий одной из важнейших функций является функция политической мобилизации. Мобилизация означает обеспечение форсированной поддержки политических целей со стороны широких слоев населения. Высокий уровень участия масс в политике осуществляется с помощью идеологического нажима на население, манипулирования общественным сознанием, выдвижения популистских лозунгов, контроля за информацией и, наконец, применения насилия над инакомыслящими.

В тоталитарных системах правящая партия выполняет функцию реализации власти. Поскольку представительная система отсутствует или имеет декоративный характер, постольку именно партия концентрирует в своих руках весь объем властных функций, вмешиваясь во все сферы жизни общества и отдельного человека. Особенность правящей партии в тоталитарной системе состоит также в том, что она не отделена от государства, она сращивается с ним и является его несущей конструкцией. Негативные последствия всеохватной функции партий, их сращивания с государством показала политическая практика в СССР и Германии, где в 20-30-е гг. сложились тоталитарные системы.