- •Теория строительного материаловедения

- •Глава 1 Общие сведения о строительном материаловедении

- •1.1. Некоторые исходные понятия

- •1.2. Исторические этапы развития строительного материаловедения

- •1.3. Теория искусственных строительных конгломератов

- •1.3.1. Классификация строительных материалов

- •1.3.2. Составные части общей теории иск

- •Глава 2 Теория структурообразования и оптимизации структуры иск (теоретическая технология)

- •2.1. Сырьевые материалы, поступающие на переработку в иск

- •2.2. Основные процессы в технологии строительных материалов

- •2.2.1. Подготовительные работы

- •2.2.2. Перемешивание отдозированных компонентов смеси

- •2.2.3. Формование и уплотнение изделий из смеси

- •2.2.4. Обработка отформованных изделий

- •2.2.5. Общая теория отвердевания матричных веществ в иск

- •2.3. Структура строительных материалов и изделий

- •Глава 3 Теория прочности, деформативности и конгруэнции свойств

- •3.1. Основные свойства строительных материалов

- •3.1.1. Механические свойства

- •3.1.2. Физические свойства

- •3.1.4. Технологические свойства

- •3.1.5. Оценка качества материалов

- •3.2. Основные закономерности при оптимальных структурах иск

- •3.2.1. Закон створа1

- •3.2.2. Закон и формулы прочности иск оптимальной структуры

- •3.2.3. Закон конгруэнции свойств

- •3.2.4. Деформационные свойства иск оптимальной структуры

- •3.3. Подобие оптимальных структур и две теоремы в теории иск

- •3.4. Научные принципы и общий метод проектирования состава иск оптимальной структуры

- •3.5. Корректирование проектного состава иск

- •3.6. Создание новых строительных конгломератов

- •3.7. Оценка технико-экономической эффективности иск оптимальной структуры

- •Глава 4 Теория долговечности иск в конструкциях

- •4.1. Общие понятия о долговечности материалов

- •4.2. Временные элементы долговечности материала

- •4.3. Критические уровни ключевых характеристик структуры и свойств

- •4.4. Теоретические расчеты долговечности и принятые в них ограничения

- •4.5. Некоторые вопросы надежности материала в конструкциях

- •Глава 5 Элементы теории методов научного исследования и технического контроля качества

- •Глава 6 Введение в практическую технологию

- •6.1. Основные компоненты и разновидности производственных технологий

- •6.2. Связь производственных процессов с общей теоретической технологией

- •6.3. Прогрессивные технологии в строительном материаловедении

- •6.3.1. Смысловые и количественные критерии

- •6.4. Оптимизирующие факторы при совершенствовании технологий до уровня прогрессивных

- •Практика строительного материаловедения (строительные материалы и изделия)

- •А. Природные строительные материалы и изделия

- •Глава 7 Древесина и древесные строительные материалы

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Состав, структурные элементы и свойства древесины

- •7.3. Анатомическое строение древесины

- •7.4. Качественные показатели древесных материалов

- •7.5. Пороки древесины

- •7.6. Защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания

- •7.7. Модификация древесины

- •7.8. Древесные породы в строительстве

- •7.9. Материалы и строительные изделия из древесины

- •7.10. Использование древесных отходов

- •Глава 8 Природные каменные материалы и изделия1

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Породообразующие минералы

- •8.3. Горные породы, применяемые в строительстве

- •8.4. Энергетическая активность минералов и горных пород

- •8.5. Закономерности свойств природного камня

- •8.6. Добыча и обработка природного камня

- •8.7. Материалы и изделия из горных пород

- •8.8. Защита природного камня в конструкциях

- •Б. Искусственные строительные материалы и изделия

- •1. Безобжиговые искусственные конгломераты

- •Глава 9 Строительные конгломераты на основе неорганических вяжущих веществ

- •9.1. Цементный камень как матричная часть в конгломератах и исходные компоненты

- •9.1.1. Вода и водные растворы

- •9.1.2. Неорганические вяжущие вещества

- •9.1.3. Воздушные вяжущие вещества и их производство

- •9.1.4. Гидравлические вяжущие вещества и их производство

- •9.1.5. Смешанные цементы как разновидности комплексных вяжущих веществ

- •9.2. Взаимодействие воды или водных растворов с неорганическими вяжущими веществами и процессы твердения

- •9.3. Заполняющие компоненты в конгломератах и добавки, вводимые в смеси

- •9.3.1. Заполнители неорганические

- •9.3.2. Заполнители органические

- •9.3.3. Наполнители

- •9.3.4. Добавочные вещества (добавки)

- •9.4. Основные разновидности строительных конгломератов

- •9.4.1. Общие сведения о бетонах

- •9.4.2. Тяжелые (обычные) бетоны

- •9.4.3. Легкие бетоны

- •9.4.4. Ячеистые бетоны

- •9.4.5. Арболиты (деревобетоны)

- •9.4.6. Специальные бетоны

- •9.5. Железобетон — изделия, конструкции

- •9.5.1. Общие сведения

- •9.5.2. Исходные материалы для железобетона

- •9.5.3. Производство сборных железобетонных изделий и конструкций

- •9.5.4. Технологические схемы изготовления сборных железобетонных изделий

- •9.5.5. Технология монолитного железобетона

- •9.5.6. Технический контроль и хранение железобетонных изделий

- •9.6. Разновидности других материалов и изделий на основе неорганических вяжущих веществ

- •9.6.1. Строительные растворы Общие сведения.

- •9.6.2. Сухие строительные смеси

- •9.6.3. Гипсовые и гипсобетонные изделия

- •9.7. Силикатные изделия автоклавного твердения

- •9.7.1 Общие сведения о силикатных материалах

- •9.7.2. Силикатный (известково-песчаный) кирпич

- •9.7.3. Известково-шлаковый и известково-зольный кирпич

- •9.7.4. Силикатные бетоны

- •9.7.5. Силикатные изделия ячеистой структуры

- •9.8. Асбестоцементные изделия

- •9.8.1. Общие понятия

- •9.8.2. Краткие сведения об исходных материалах

- •9.8.3. Основы производства асбестоцементных изделий

- •9.8.4. Продукция асбестоцементных заводов

- •9.8.5. Основные свойства асбестоцементных изделий

- •9.9. Строительные материалы на основе магнезиальных вяжущих веществ

- •9.10. Коррозия строительных конгломератов в эксплуатационных условиях

- •Глава 10 Искусственные строительные конгломераты на основе органических вяжущих веществ

- •10.1. Основные исходные материалы для получения иск

- •10.1.1. Битумы

- •10.1.2. Дегти

- •10.1.3. Отвердевание битумов и дегтей

- •10.1.4. Минеральные наполнители в качестве асфальтирующих добавок

- •10.1.5. Формирование асфальтового вяжущего вещества

- •10.2. Заполняющие компоненты в иск на основе органических вяжущих веществ

- •10.3. Основные разновидности иск на основе органических вяжущих веществ

- •10.3.1. Асфальтовые бетоны

- •10.3.2. Разновидности асфальтовых бетонов

- •10.3.3. Дегтебетоны

- •10.4. Деструкция асфальтобетона при эксплуатации покрытий

- •Глава 11 Строительные конгломераты на основе органических полимеров и пластмассы

- •11.1. Природные и искусственные органические полимеры

- •11.1.1. Полимеризационные полимеры (термопласты)

- •11.1.2 Поликонденсационные полимеры (реактопласты)

- •11.2. Наполнители, заполнители и добавочные вещества в иск

- •11.3. Основные технологические операции

- •11.4. Отверждение полимерных и наполненных вяжущих веществ

- •11.5. Разновидности искусственных полимерных конгломератов и пластических масс

- •11.5.1. Полимербетоны и полимеррастворы

- •11.5.2. Полимерные строительные материалы и изделия

- •11.5.3. Материалы для санитарно-технического оборудования и трубы

- •11.5.4. Отделочные полимерные материалы и изделия

- •11.5.5. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы

- •11.6. Старение и деструкция полимерных материалов

- •Глава 12 Строительные конгломераты с применением комплексных вяжущих веществ

- •12.1. Конгломератные материалы на основе смешанных вяжущих веществ

- •12.2. Материалы и изделия на основе компаундированных и комбинированных вяжущих веществ

- •Глава 13 Теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Способы поризации материалов

- •13.3. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.4. Органические теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.5. Полимерные теплоизоляционные материалы

- •Глава 14 Акустические материалы и изделия

- •14.1. Общие сведения

- •14.2. Звукопоглощающие материалы

- •14.3. Звукоизоляционные материалы и изделия

- •Глава 15 Гидроизоляционные материалы и изделия

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Жидкие гидроизоляционные материалы

- •15.3. Пластично-вязкие гидроизоляционные материалы

- •15.4. Упруго-вязкие и твердые кровельные и гидроизоляционные материалы и изделия

- •Глава 16 Материалы для отделочных работ: краски, лаки, обои

- •16.1. Общие сведения

- •16.2. Исходные основные связующие и вспомогательные вещества для лакокрасочных материалов

- •16.3. Пигменты в красочных составах

- •16.4. Основные разновидности красочных веществ

- •16 5. Антикоррозионная защита полимерными материалами

- •16.6. Обои для отделки стен

- •2. Обжиговые искусственные конгломераты

- •Глава 17 Керамические материалы и изделия

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Глина — основное сырье для строительной керамики

- •17.3. Краткие сведения из технологии керамики

- •17.4. Структура и природа свойств керамических материалов

- •17.5. Керамические материалы и изделия

- •Глава 18 Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия

- •18.1. Значение стеклянных изделий в строительстве

- •18.2. Состав и строение стекол

- •18.3. Свойства стекол

- •18.4. Основы производства стекла

- •18.5. Стеклянные материалы и изделия

- •18.6. Материалы и изделия из шлаковых расплавов

- •18.7. Каменное литье и материалы на его основе

- •Глава 19 Металлические материалы и изделия

- •19.1. Общие сведения

- •19.2. Основы получения чугуна и стали

- •19.2.1. Получение чугуна

- •19.2.2. Получение стали

- •19.3. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

- •19.4. Углеродистые стали

- •19.5. Углеродистые конструкционные стали

- •19.6. Легированные стали и твердые сплавы

- •19.7. Термическая обработка стали

- •19.8. Сортамент стального проката

- •19.9. Алюминий и его сплавы

- •19.10. Коррозия железа и других металлов

- •Глава 20 Заключительная

7.3. Анатомическое строение древесины

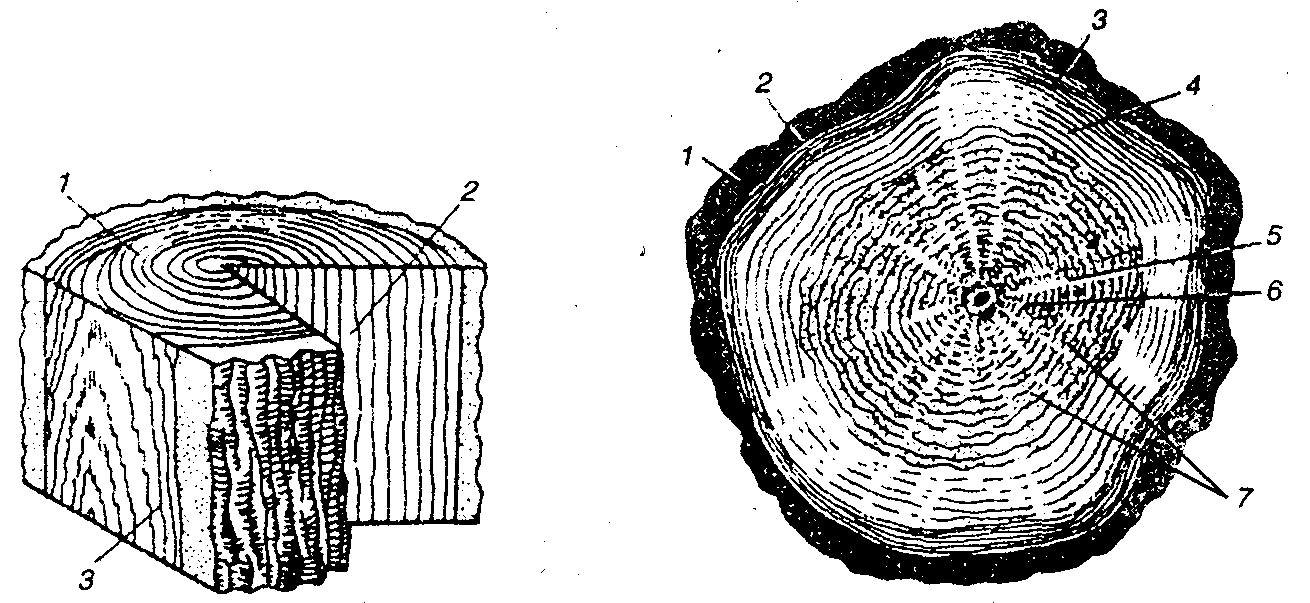

Для полной характеристики древесины и древесных строительных материалов следует раскрыть еще одну сторону структуры и свойств этого биологического объекта растительного происхождения: взаимосвязь анатомического строения с физико-химическими и физическими свойствами древесины, тем более что здесь прослеживаются различия между хвойными и лиственными породами, как на уровне микро-, так и макроструктуры. Принято изучать три основных разреза ствола (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Основные разрезы ствола: 1 — торцовый; 2 — радиальный; 3 — тангенциальный

Рис. 7.6. Торцовый разрез ствола: 1 — кора; 2 — луб; 3 — камбий; 4 — заболонь; 5 — ядро; 6 — сердцевина; 7 — сердцевинные лучи

В торцовом разрезе ствола дерева выделяют (рис. 7.6): сердцевину (сердцевинная трубка) — примерно в центре ствола размещается вдоль его оси, которая является рыхлой первичной малопрочной тканью; собственно древесину, слагаемую из концентрически расположенных годичных слоев с включением в каждый из них весенней и более плотной летней древесины; камбий — тончайший слой из полностью живых клеток, способных к росту и делению на большую часть, откладываемую в сторону древесины, и меньшую — в сторону от центра, где расположен следующий слой в виде луба; луб является внутренним слоем коры (флоэмы) и граничит с внешним слоем ее, называемой коркой (темного цвета). На долю ствола приходится 70—90% всего объема дерева; остальную часть составляют крона и корневая система. Кора составляет от 6 до 25% объема ствола, остальная часть его служит древесиной, в которой наблюдается светлое периферическое кольцо — заболонь и более темная центральная часть — ядро. Камбиальный слой находится между заболонью и лубом. Все эти части составляют макроструктуру древесины. У некоторых древесных пород (дуб, бук, клен и др.) на торцовом сечении можно видеть узкие радиально расположенные полоски, которые называются сердцевинными лучами 7.

В породах может отсутствовать ядровая часть, и тогда породы именуются заболонными (береза, липа, клен, граб и др.). В других породах заболонь имеет цвет центральной части ствола, причем последняя остается более сухой; такие породы называются спелодревесными (ель, пихта, осина, бук и др.).

Более подробное строение древесины хвойных и лиственных пород изучается с помощью микроскопа и специальных срезов слоев древесины.

Выше отмечалось, что древесина состоит в основном из клеток. Их можно разделить на два типа: прозенхимные и паренхимные. Прозенхимные имеют длину во много раз большую, чем их ширина; они придают древесине волокнистое строение, оставаясь, как правило, уже отмершими. Среди этих клеток различают трахеиды, клетки либриформа и сосуды. Паренхимные. клетки — короткие, имеют примерно одинаковую длину и ширину, являются живыми. Если в живой клетке имеется оболочка (клеточная стенка), внутри которой расположены протоплазма (протопласт) и ядро, то в отмершей в процессе роста дерева протопласт частично расходуется на утолщение стенки, частично высыхает вместе с ядром, оставляя полость, которая заполняется водой или воздухом, а иногда экстрактивными веществами. Естественно, что в срубленном дереве живые клетки быстро умирают, и оно состоит из омертвевших клеток, т. е. из клеточных стенок (оболочек).

Клетки в древесине имеют различное функциональное значение. Одни из них выполняют функции проводящих клеток, другие — опорных или механических, третьи — запасающих, четвертые — образовательных (расположены в камбиальном слое), пятые — ассимиляционных (находятся в листве и хвое и благоприятствуют образованию питательных веществ), шестые — покровных (в корке дерева).. Клетки, имеющие одинаковое строение и выполняющие одну и ту же функцию, образуют ткани. Особо выделяют ткани проводящие, механические и запасающие, что соответствует первым трем функциям их клеток.

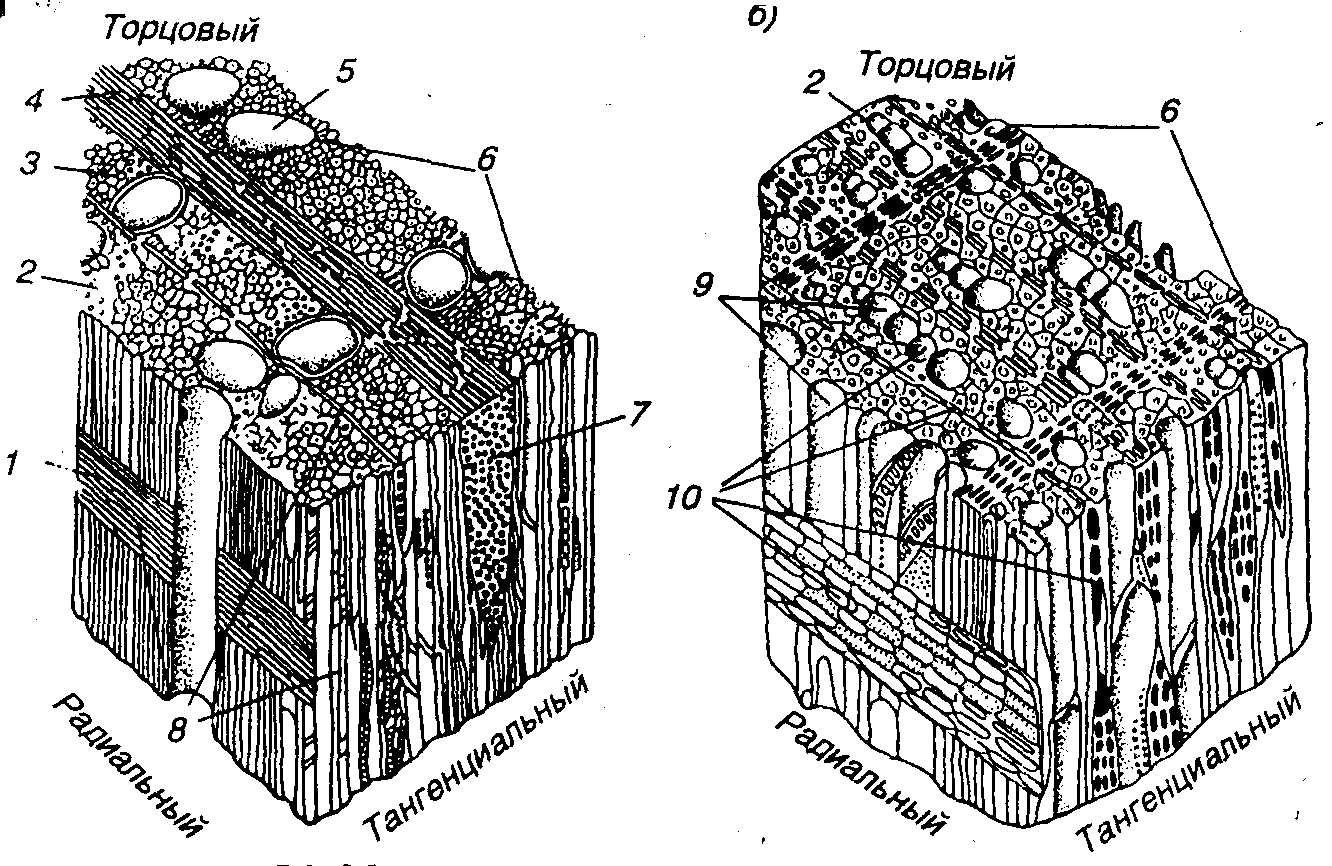

Древесина хвойных пород имеет относительно простое строение (рис. 7.7). Она состоит из клеток почти одного типа — трахеид (рис. 7.8). К ним относятся мертвые веретенообразные клетки длиной от 1,5 до 5 мм со стенками разной толщины и с полостями различных размеров. Трахеиды весенней древесины имеют широкие полости и тонкие стенки, а осенней — более узкие полости и толстые стенки. У весенних трахеид, выполняющих функции водопро-водящих клеток, отношение диаметра к длине составляет 1:100, у осенних — 1:400. В стенках трахеид имеются поры, через которые клетки общаются между собой и при помощи которых содержимое живых клеток соединяется в одно целое.

Паренхимные клетки составляют живую ткань хвойной древесины; находятся, главным образом, в сердцевинных лучах и, следовательно, выполняют функции запасающих питание (крахмал и жиры) для потребления весной, а также в небольшом количестве в лубе, поблизости от камбия (вертикальная паренхима). Кроме того, паренхимные клетки, образуя межклеточные каналы, как бы выстилают поверхность смоляных ходов, столь характерных для хвойных. пород. Такие ходы, располагаясь вертикально и горизонтально, образуют единую смолоносную систему, что в конечном итоге благоприятствует повышению стойкости древесины хвойных пород. В целом, однако, объемная доля паренхимной ткани в хвойной древесине составляет 3—5%, так как часть запасов питания хранится в хвое, где не имеется паренхимных клеток.

Лиственные породы имеют более сложное анатомическое строение (рис. 7.9). Проводящими (водопроводящими) клетками (элементами) служат сосуды длинные трубки шириной 0,02—0,5 мм (рис. 7.10). В весенней древесине они более широкие и их можно иногда заметить невооруженным глазом. Стенки сосудов характерны утолщением кольчатой, спиральной или сетчатой формы, что придает стенкам повышенную прочность. Механические клетки, и соответственно механическая ткань, называемые у лиственных пород либриформом, заметно отличаются своей веретенообразной формой, толстыми стенками с щелевидными порами, узкими полостями клеток, имеют сравнительно небольшие длину (0,3—0,8 мм) и диаметр (0,1—0,2 мм). Все клетки либриформа являются мертвыми, и лишь паренхимные клетки как и в хвойных породах, образуют сердцевинные лучи, как запасающие и проводящие питательные вещества в радиальном направлении при объемной доли их около 10%, т. е. в 2—3 раза больше, чем в хвойных породах.

Рис. 7.7. Микроструктура древесины сосны: 1 — сердцевинный луч в радиальном разрезе; 2 — многорядный луч; 3 — годичный слой; 4 -поздние трахеиды; 5 — вертикальный смоляной ход; 6 —ранние слои древесины; 7 — сердцевинный луч в тангенциальном разрезе; 8 — окаймленная пор

Рис. 7.8. Трахеиды ранней (а) и поздней (б) древесины сосны

Выше были отмечены шесть функций клеток, но при кратком описании анатомического строения древесины были описаны лишь три из них, хотя три других являются не менее значимыми. Образовательная функция — живые клетки камбия образованы тонкими оболочками и наполнены протоплазмой и ядром. В процессе роста древесины клетка камбия делится на две неравные части с возникновением одной новой активной камбиальной клетки; вторая становится либо клеткой древесины, либо — луба. В обоих случаях после отделения клетки от камбиального слоя в ней начинается лигнификация с отложением лигнина, повышением ее гидрофобности и одревеснения, затем она отмирает. Процесс роста древесины неравномерный, что легко устанавливается по плотности и ширине годичных слоев (годичных колец): поздняя древесина (осенняя) — плотнее и темнее весенней, а ширина слоев зависит от породы древесины. При необходимости по этим признакам можно определить процент содержания поздней древесины; чем он выше, тем прочнее древесина как строительный материал.

Рис. 7.9. Микроструктура древесины лиственных пород:

а — дуба; б — березы; 1 — сердцевинный луч; 2 — либриформ; 3 — мелкие сосуды; 4 — широкий сердцевинный луч в торцовом (поперечном) разрезе; 5 — крупный сосуд; 6 — годичный слой; 7 — широкий сердцевинный луч в тангенциальном разрезе; 8 — узкий сердцевинный луч; 9 — сосуды; 10 — сердцевинные лучи в различных разрезах

Ассимиляционная функция клеток заключается в усвоении клетками зеленых листьев и хвои внешних веществ (воды, углекислоты) с образованием углеводов в результате фотосинтеза, т. е. при помощи лучистой (солнечной) световой энергии, поглощаемой хлорофиллом. Последний находится в виде хлорофилловых зерен в клетках листа, являясь в нем красящим веществом, или пигментом, придающим листьям зеленую окраску. Сущность процесса ассимиляции раскрыта великим русским ученым К.А. Тимирязевым (1843—1920). Ее схематически можно представить в следующем виде (рис. 7.11): листья поглощают из атмосферы углекислый газ СО2; хлорофилловые зерна в листьях на солнечном свету поглощают продиффундировавший углекислый газ СO2 и выделяют кислород в воздух; оставшийся в листьях углерод вступает во взаимосвязь с молекулами воды, проникшей к кроне дерева из почвы по сосудам заболонного слоя древесины; в результате такого взаимодействия образуется промежуточное вещество — формальдегид СH2O; шесть молекул газообразного формальдегида (с резким неприятным запахом и вкусом) в результате фотосинтеза и полимеризации (т. е. соединения друг с другом) образуют новую молекулу вещества, именуемого глюкозой: СH2O = С6Н12О6; глюкоза из листьев по сосудам переходит в различные части древесины и отлагается там в запас; под влиянием молекул воды и ферментов n молекул глюкозы переходят в одну молекулу крахмала, а именно: nС6Н12О6 = nH2О + (C6H10O5)n Величина индекса n — степени полимеризации крахмала — высокая, но не до конца пока выясненная по своему числовому значению. Однако она может оказаться еще больше с возникновением макромолекулы целлюлозы (клетчатки) со степенью полимеризации до 6000 и выше. Из таких макромолекул целлюлозы в процессе роста дерева слагаются стенки клеток древесины.

Немаловажную роль в росте и сохранности дерева имеют функциональные клетки — покровные. Они возникают при делении клеток камбия с отложением их в сторону луба, а затем полностью отмирают и переходят, как структурообразующий элемент, во внешний слой коры дерева, т. е. в корку. Корка предохраняет дерево — древесину, камбиальный слой и луб (проводящий питательные вещества от кроны в ствол и корневую систему) — от механических повреждений, вредного воздействия внешней среды, низких температур или резких температурных колебаний.

Рис. 7.11. Схема ассимиляции с фотосинтезом в зеленых листьях дерева (по К.А. Тимирязеву)