- •Теория строительного материаловедения

- •Глава 1 Общие сведения о строительном материаловедении

- •1.1. Некоторые исходные понятия

- •1.2. Исторические этапы развития строительного материаловедения

- •1.3. Теория искусственных строительных конгломератов

- •1.3.1. Классификация строительных материалов

- •1.3.2. Составные части общей теории иск

- •Глава 2 Теория структурообразования и оптимизации структуры иск (теоретическая технология)

- •2.1. Сырьевые материалы, поступающие на переработку в иск

- •2.2. Основные процессы в технологии строительных материалов

- •2.2.1. Подготовительные работы

- •2.2.2. Перемешивание отдозированных компонентов смеси

- •2.2.3. Формование и уплотнение изделий из смеси

- •2.2.4. Обработка отформованных изделий

- •2.2.5. Общая теория отвердевания матричных веществ в иск

- •2.3. Структура строительных материалов и изделий

- •Глава 3 Теория прочности, деформативности и конгруэнции свойств

- •3.1. Основные свойства строительных материалов

- •3.1.1. Механические свойства

- •3.1.2. Физические свойства

- •3.1.4. Технологические свойства

- •3.1.5. Оценка качества материалов

- •3.2. Основные закономерности при оптимальных структурах иск

- •3.2.1. Закон створа1

- •3.2.2. Закон и формулы прочности иск оптимальной структуры

- •3.2.3. Закон конгруэнции свойств

- •3.2.4. Деформационные свойства иск оптимальной структуры

- •3.3. Подобие оптимальных структур и две теоремы в теории иск

- •3.4. Научные принципы и общий метод проектирования состава иск оптимальной структуры

- •3.5. Корректирование проектного состава иск

- •3.6. Создание новых строительных конгломератов

- •3.7. Оценка технико-экономической эффективности иск оптимальной структуры

- •Глава 4 Теория долговечности иск в конструкциях

- •4.1. Общие понятия о долговечности материалов

- •4.2. Временные элементы долговечности материала

- •4.3. Критические уровни ключевых характеристик структуры и свойств

- •4.4. Теоретические расчеты долговечности и принятые в них ограничения

- •4.5. Некоторые вопросы надежности материала в конструкциях

- •Глава 5 Элементы теории методов научного исследования и технического контроля качества

- •Глава 6 Введение в практическую технологию

- •6.1. Основные компоненты и разновидности производственных технологий

- •6.2. Связь производственных процессов с общей теоретической технологией

- •6.3. Прогрессивные технологии в строительном материаловедении

- •6.3.1. Смысловые и количественные критерии

- •6.4. Оптимизирующие факторы при совершенствовании технологий до уровня прогрессивных

- •Практика строительного материаловедения (строительные материалы и изделия)

- •А. Природные строительные материалы и изделия

- •Глава 7 Древесина и древесные строительные материалы

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Состав, структурные элементы и свойства древесины

- •7.3. Анатомическое строение древесины

- •7.4. Качественные показатели древесных материалов

- •7.5. Пороки древесины

- •7.6. Защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания

- •7.7. Модификация древесины

- •7.8. Древесные породы в строительстве

- •7.9. Материалы и строительные изделия из древесины

- •7.10. Использование древесных отходов

- •Глава 8 Природные каменные материалы и изделия1

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Породообразующие минералы

- •8.3. Горные породы, применяемые в строительстве

- •8.4. Энергетическая активность минералов и горных пород

- •8.5. Закономерности свойств природного камня

- •8.6. Добыча и обработка природного камня

- •8.7. Материалы и изделия из горных пород

- •8.8. Защита природного камня в конструкциях

- •Б. Искусственные строительные материалы и изделия

- •1. Безобжиговые искусственные конгломераты

- •Глава 9 Строительные конгломераты на основе неорганических вяжущих веществ

- •9.1. Цементный камень как матричная часть в конгломератах и исходные компоненты

- •9.1.1. Вода и водные растворы

- •9.1.2. Неорганические вяжущие вещества

- •9.1.3. Воздушные вяжущие вещества и их производство

- •9.1.4. Гидравлические вяжущие вещества и их производство

- •9.1.5. Смешанные цементы как разновидности комплексных вяжущих веществ

- •9.2. Взаимодействие воды или водных растворов с неорганическими вяжущими веществами и процессы твердения

- •9.3. Заполняющие компоненты в конгломератах и добавки, вводимые в смеси

- •9.3.1. Заполнители неорганические

- •9.3.2. Заполнители органические

- •9.3.3. Наполнители

- •9.3.4. Добавочные вещества (добавки)

- •9.4. Основные разновидности строительных конгломератов

- •9.4.1. Общие сведения о бетонах

- •9.4.2. Тяжелые (обычные) бетоны

- •9.4.3. Легкие бетоны

- •9.4.4. Ячеистые бетоны

- •9.4.5. Арболиты (деревобетоны)

- •9.4.6. Специальные бетоны

- •9.5. Железобетон — изделия, конструкции

- •9.5.1. Общие сведения

- •9.5.2. Исходные материалы для железобетона

- •9.5.3. Производство сборных железобетонных изделий и конструкций

- •9.5.4. Технологические схемы изготовления сборных железобетонных изделий

- •9.5.5. Технология монолитного железобетона

- •9.5.6. Технический контроль и хранение железобетонных изделий

- •9.6. Разновидности других материалов и изделий на основе неорганических вяжущих веществ

- •9.6.1. Строительные растворы Общие сведения.

- •9.6.2. Сухие строительные смеси

- •9.6.3. Гипсовые и гипсобетонные изделия

- •9.7. Силикатные изделия автоклавного твердения

- •9.7.1 Общие сведения о силикатных материалах

- •9.7.2. Силикатный (известково-песчаный) кирпич

- •9.7.3. Известково-шлаковый и известково-зольный кирпич

- •9.7.4. Силикатные бетоны

- •9.7.5. Силикатные изделия ячеистой структуры

- •9.8. Асбестоцементные изделия

- •9.8.1. Общие понятия

- •9.8.2. Краткие сведения об исходных материалах

- •9.8.3. Основы производства асбестоцементных изделий

- •9.8.4. Продукция асбестоцементных заводов

- •9.8.5. Основные свойства асбестоцементных изделий

- •9.9. Строительные материалы на основе магнезиальных вяжущих веществ

- •9.10. Коррозия строительных конгломератов в эксплуатационных условиях

- •Глава 10 Искусственные строительные конгломераты на основе органических вяжущих веществ

- •10.1. Основные исходные материалы для получения иск

- •10.1.1. Битумы

- •10.1.2. Дегти

- •10.1.3. Отвердевание битумов и дегтей

- •10.1.4. Минеральные наполнители в качестве асфальтирующих добавок

- •10.1.5. Формирование асфальтового вяжущего вещества

- •10.2. Заполняющие компоненты в иск на основе органических вяжущих веществ

- •10.3. Основные разновидности иск на основе органических вяжущих веществ

- •10.3.1. Асфальтовые бетоны

- •10.3.2. Разновидности асфальтовых бетонов

- •10.3.3. Дегтебетоны

- •10.4. Деструкция асфальтобетона при эксплуатации покрытий

- •Глава 11 Строительные конгломераты на основе органических полимеров и пластмассы

- •11.1. Природные и искусственные органические полимеры

- •11.1.1. Полимеризационные полимеры (термопласты)

- •11.1.2 Поликонденсационные полимеры (реактопласты)

- •11.2. Наполнители, заполнители и добавочные вещества в иск

- •11.3. Основные технологические операции

- •11.4. Отверждение полимерных и наполненных вяжущих веществ

- •11.5. Разновидности искусственных полимерных конгломератов и пластических масс

- •11.5.1. Полимербетоны и полимеррастворы

- •11.5.2. Полимерные строительные материалы и изделия

- •11.5.3. Материалы для санитарно-технического оборудования и трубы

- •11.5.4. Отделочные полимерные материалы и изделия

- •11.5.5. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы

- •11.6. Старение и деструкция полимерных материалов

- •Глава 12 Строительные конгломераты с применением комплексных вяжущих веществ

- •12.1. Конгломератные материалы на основе смешанных вяжущих веществ

- •12.2. Материалы и изделия на основе компаундированных и комбинированных вяжущих веществ

- •Глава 13 Теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Способы поризации материалов

- •13.3. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.4. Органические теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.5. Полимерные теплоизоляционные материалы

- •Глава 14 Акустические материалы и изделия

- •14.1. Общие сведения

- •14.2. Звукопоглощающие материалы

- •14.3. Звукоизоляционные материалы и изделия

- •Глава 15 Гидроизоляционные материалы и изделия

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Жидкие гидроизоляционные материалы

- •15.3. Пластично-вязкие гидроизоляционные материалы

- •15.4. Упруго-вязкие и твердые кровельные и гидроизоляционные материалы и изделия

- •Глава 16 Материалы для отделочных работ: краски, лаки, обои

- •16.1. Общие сведения

- •16.2. Исходные основные связующие и вспомогательные вещества для лакокрасочных материалов

- •16.3. Пигменты в красочных составах

- •16.4. Основные разновидности красочных веществ

- •16 5. Антикоррозионная защита полимерными материалами

- •16.6. Обои для отделки стен

- •2. Обжиговые искусственные конгломераты

- •Глава 17 Керамические материалы и изделия

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Глина — основное сырье для строительной керамики

- •17.3. Краткие сведения из технологии керамики

- •17.4. Структура и природа свойств керамических материалов

- •17.5. Керамические материалы и изделия

- •Глава 18 Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия

- •18.1. Значение стеклянных изделий в строительстве

- •18.2. Состав и строение стекол

- •18.3. Свойства стекол

- •18.4. Основы производства стекла

- •18.5. Стеклянные материалы и изделия

- •18.6. Материалы и изделия из шлаковых расплавов

- •18.7. Каменное литье и материалы на его основе

- •Глава 19 Металлические материалы и изделия

- •19.1. Общие сведения

- •19.2. Основы получения чугуна и стали

- •19.2.1. Получение чугуна

- •19.2.2. Получение стали

- •19.3. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

- •19.4. Углеродистые стали

- •19.5. Углеродистые конструкционные стали

- •19.6. Легированные стали и твердые сплавы

- •19.7. Термическая обработка стали

- •19.8. Сортамент стального проката

- •19.9. Алюминий и его сплавы

- •19.10. Коррозия железа и других металлов

- •Глава 20 Заключительная

13.4. Органические теплоизоляционные материалы и изделия

Органические теплоизоляционные материалы изготовляют с применением растительного сырья и отходов (побочных продуктов) лесного и сельского хозяйства. Для этих материалов с успехом используют древесную стружку, горбыли, рейки, опилки, камыш, костру, торф, очесы льна, конопли и др. Другой важной разновидностью органических теплоизоляционных материалов являются полимерные, получаемые на основе термопластичных и термореактивных полимерных материалов.

К основным теплоизоляционным материалам с применением растительного сырья относятся древесностружечные, древесноволокнистые, фибролит, арбрлит, камышит, торфяные, войлочные (войлок, пакля, шевелин и др.).

Древесностружечные плиты — искусственный строительный конгломерат в форме плит, изготовляемый горячим прессованием смеси измельченной древесной стружки с полимерными веществами, выполняющими функции связующего компонента. В качестве связующего вещества применяют термореактивные смолы: мочевиноформальдегидные, фенолоформальдегидные и др. Для улучшения свойств плит в них вводят гидрофобизирующие (парафиновая эмульсия), антисептирующие и другие добавки. Количественные соотношения компонентов устанавливают с тем расчетом, чтобы в данных технологических условиях получать плиты оптимальной структуры, но обычно органическое сырье составляет до 85—90% по массе. Древесностружечные плиты различают легкие со средней плотностью 250—400 кг/м3, полутяжелые — средняя плотность 400—800 кг/м3 и тяжелые — свыше 800 до 1200 кг/м3. Понятно, что для теплоизоляционных целей используют легкие плиты; их коэффициент теплопроводности от 0,046 до 0,093 Вт/(м∙К). Более тяжелые древесностружечные плиты прочностью при изгибе от 5 до 35 МПа применяют как отделочный материал. Плиты крепят к конструкциям на гвоздях и на специальных мастиках. В отличие от деловой древесины получаемые плиты обладают изотропностью по свойствам и структуре, что облегчает их использование в строительстве.

Древесноволокнистые плиты — разновидность ИСК, изготовляются из отходов дровяной древесины путем ее измельчения в рубильной машине и расщепления в дефибраторе в волокнистую массу. К древесной массе добавляют улучшающие, например гидрофобизирующие (парафиновая эмульсия) или антисептирующие, вещества, и из нее отливают плиты. Их прессуют и сушат при температуре до 165—180°С.

В зависимости от Rизг и технологических особенностей изготовления древесноволокнистые плиты разделяют на сверхтвердые, твердые, полутвердые и мягкие, а также твердые плиты отделочные, имеющие различное назначение. Твердые плиты имеют среднюю плотность не менее 850 кг/м3, а прочность на изгиб — не менее 3,5—4 МПа. Для теплоизоляции используют мягкие плиты со средней плотностью не более 150—350 кг/м3 с теплопроводностью не более 0,064—0,1 Вт/(м∙К) (в сухом состоянии). Размер мягких плит: длина 1200—3000 мм, ширина 1200—1700 мм, толщина 8, 12, 16 и 28 мм, предел прочности при изгибе не менее 0,4; 1,2; 2,0 МПа (соответственно для марок М-4, М-12, М-20).

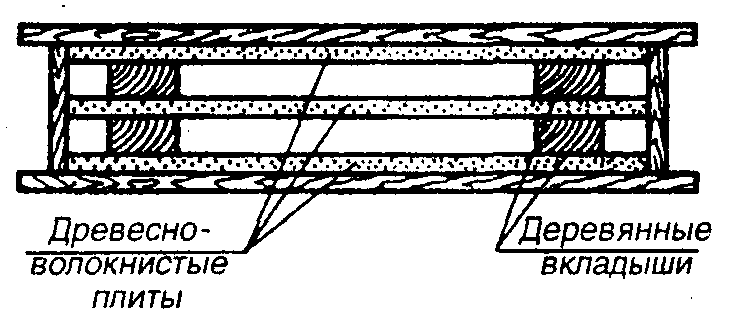

Древесноволокнистые плиты этих разновидностей используют в строительстве как изоляционный материал, не поражаемый домовыми грибами, для обшивки стен и потолков (именуется как сухая штукатурка из оргалита), утепления кровельных покрытий, дверных проемов и т. п. Они крепятся к конструкциям с помощью специальных мастик, гвоздей или шурупов. При необходимости их размер может быть увеличен, например, до 3x1,6 м, что ускоряет строительные работы на объекте (рис. 13.7). Древесноволокнистые плиты твердые с лакокрасочным покрытием (декоративные с печатным рисунком либо одноцветные) применяют для отделки жилых, общественных, промышленных зданий, транспорта, мебели, дверных полотен.

Рис. 13.7. Разрез стены, утепленной древесноволокнистыми плитами

Фибролит является ИСК, изготовляемым на основе неорганических вяжущих веществ (портландцемента, магнезиальных вяжущих) с применением в качестве заполняющего (армирующего) компонента древесной шерсти. Так называют тонкую древесную стружку лентообразного вида специального назначения, получаемую на станках из коротких обрезков сосны, ели, липы, березы или осины. Древесную шерсть подвергают «минерализации», т. е. обработке химическими веществами (хлористым кальцием, жидким стеклом или сернокислым глиноземом и др.). Минерализаторы, проникая в древесную шерсть, уменьшают вредное действие Сахаров, содержащихся в древесине. После минерализации древесную шерсть смешивают с определенными количествами вяжущего вещества и воды и из смеси формуют плиты под давлением до 0,5 МПа. Отформованные плиты в течение суток отвердевают в пропарочных камерах при нормальном давлении и температуре 30—35°С с последующей их сушкой до влажности не более 20%.

Исследованиями установлено, что цементный камень в фибролите оптимальной структуры, особенно в контактных зонах, имеет повышенное содержание гидратных новообразований Са(ОН)2, 2СаО∙SiO2∙2Н2О, 3СаО∙А12О3∙3CaSO4∙31Н2О, СаСОз, 3СаО∙А12О3∙СаCl2∙10Н2О по сравнению с цементным камнем при неоптимальной структуре фибролита. В связи с этим обеспечивается повышение прочности цементного камня как каркаса фибролита. Так, например, по данным М.М. Чернова, плотность, прочность, модуль упругости фибролита при оптимальных структурах как при кратковременном, так и при длительном воздействии нагрузки в 1,2—1,4 раза превосходят эти же показатели этого материала, не имеющего оптимальности структуры.

Обычная длина плит 3000 и 2400 мм, ширина 600 и 1200 мм при толщинах от 30 до 150 мм. Плиты разделяют по средней плотности на марки 300 (т. е. теплоизоляционный фибролит), 400 и 500 (теплоизоляционно-конструкционный фибролит) (в кг/м3) с пределом прочности при изгибе не менее 0,35—1,3 МПа в зависимости от марки и толщины плиты и теплопроводностью не более 0,08— 0,10 Вт/(м∙К).

Используют фибролит для утепления стен и покрытий; так, стена из фибролитовых плит толщиной 15 см равноценна по теплосопротивлению кирпичной стене из двух кирпичей.

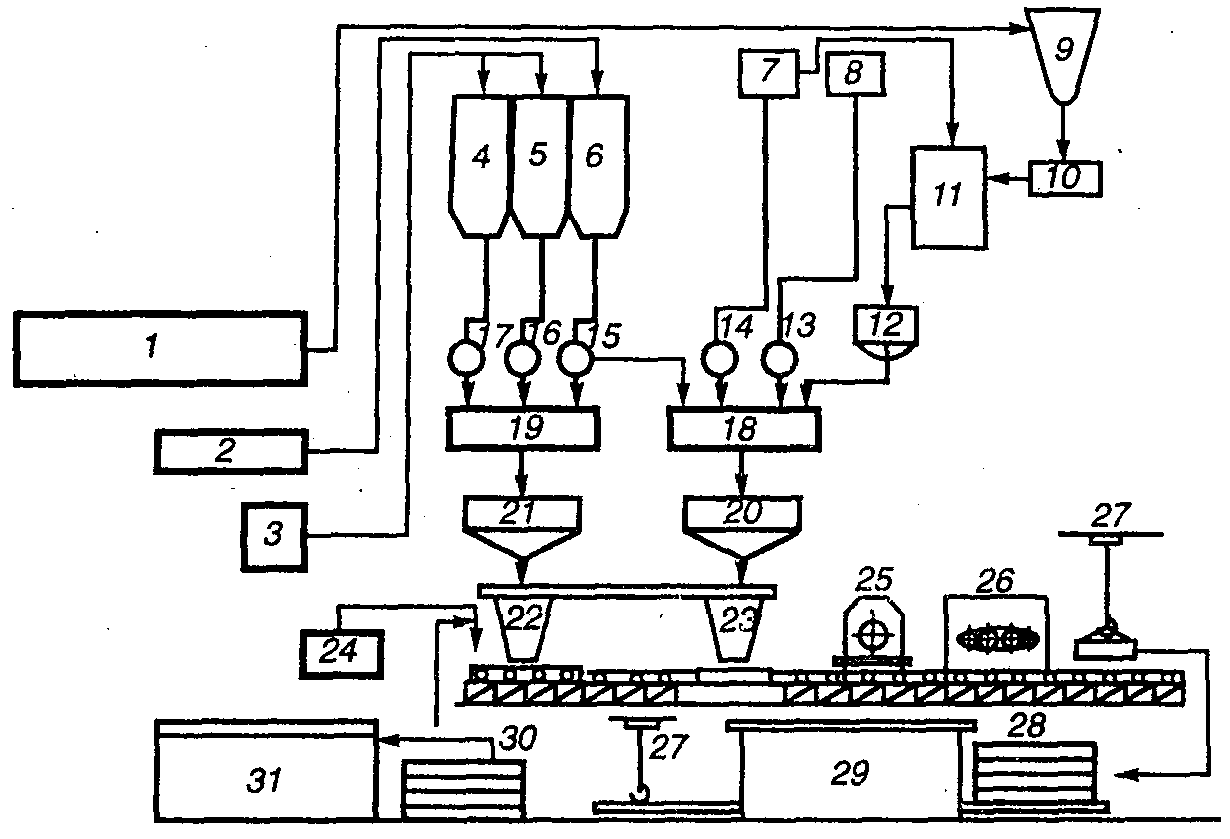

Арболит — ИСК, полученный из правильно подобранной смеси цемента, древесного заполнителя, химических добавок и воды. По своей структуре он представляет собой разновидность легкого бетона, матричной частью в котором является цементный камень. Имеются обоснованные предложения о замене портландцемента, подверженного коррозии при действии экстрактивных веществ и целлюлозы с образованием водорастворимых сахаратов кальция, на высокопрочный гипс (α-модификация гипса). В этом случае в отдельных районах может потребоваться штукатурный слой по арболи-товой ограждающей конструкции, так как гипс не вполне водостойкий материал, тем более если он долго не просыхает. Вместе с тем практически отпадает необходимость в замачивании древесной-дробленки и щепы в минерализаторах — водных растворах хлористого кальция или растворимого силикатного стекла. Пример технологической схемы производства арболитовых изделий способом силового вибропроката представлен на рис. 13.8. Мощность завода по такой технологии составляет до 40 тыс. м3 изделий в год [1].

Рис. 13.8. Технологическая схема производства арболитовых изделий способом

силового вибропроката:

1 — цех подготовки древесной дробленки; 2 — склад цемента; 3 — склады щебня и песка; 4 — бункер для щебня; 5 — бункер для песка; 6 — бункер для цемента; 7 — бак для воды; 8 — бак для раствора хлористого кальция; 9 — бункер древесной дробленки; 10 — весы; 11 — ванна для замачивания дробленки; 12 — пересыпной бункер; 13 — дозатор для раствора хлористого кальция; 14 — дозатор воды; 15 — дозатор цемента; 16 — дозатор песка; 17 — дозатор щебня; 18 — мешалка для арболитовой смеси; 19 — бетономешалка; 20 — бункер для арболитовой смеси; 21 — бункер для бетонной или растворной смеси; 22 — бетоно- или раствороукладчик; 23 — арболитоук-ладчик; 24— арматурное отделение; 25 — вибровалок; 26 — прокатная секция; 27— кран-балка; 28 — стопа арболитовых изделий; 29 — камера термообработки; 30 — пост распалубки; 31 — склад готовой продукции

Арболит вырабатывают теплоизоляционным со средней плотностью до 500 кг/м3 и конструкционным со средней плотностью 500—850 кг/м3. Марки теплоизоляционного арболита М5, M10, М15; марки конструкционного арболита М25, М35, М50. Теплопроводность арболита колеблется в пределах 0,07—0,17 Вт/(м∙К) в зависимости от вида заполнителя (древесный, стебли хлопчатника, солома и др), а прочность при изгибе — от 0,4 до 1,0 МПа. Этот материал применяют в стеновых конструкциях и как теплоизоляцию в стенах, перегородках и покрытиях зданий, особенно малоэтажных сельскохозяйственного назначения.

Камышит и камышитовые плиты получают из стеблей камыша и тростника путем прессования и скрепления стальной проволокой поперек стеблей. Применяют для заполнения каркасных стен и перегородок.

Камыш является растительным веществом, по химическому составу он близок к древесине (см. гл. 6). Стебли камыша содержат до 43% целлюлозы, 24% лигнина и свыше 20% пентазанов, поэтому камышит подвержен загниванию в условиях повышенной влажности. Возможна и коррозия проволоки, скрепляющей плиты. Камышитовые плиты изготовляют длиной 2400—2600 мм, шириной 550—1500 мм, толщиной 30—100 мм.

В зависимости от степени подпрессовки средняя плотность плит колеблется в пределах 175—250 кг/м3 при теплопроводности от 0,055 до 0,095 Вт/(м∙К). Из теплоизоляционных материалов камышит наиболее дешевый, но менее огнестоек, хотя, будучи спрессованным, он не горит открытым пламенем, но может длительное время тлеть. Его существенные недостатки — подверженность порче грызунами, загниваемость и плохая гвоздимость. Необходимо оштукатуривать камышитовые стены и перегородки с обеих сторон. В сухих условиях эти плиты в конструкциях относятся к долговечным материалам. В качестве антисептирующих веществ используют фтористый натрий, кремнефтористый аммоний и др. Транспортируют плиты в крытых вагонах или под брезентом плашмя и без свеса концов.

Торфяные теплоизоляционные плиты, скорлупы и сегменты производят из малоразложившегося торфа, сохранившего волокнистое строение. С этой целью торфяную массу доводят смешением до однородного состояния с добавлением (или без добавления) антисептиков, антипиренов, гидрофобизаторов, заполняют ею металлические формы и прессуют. Отпрессованные изделия подвергают тепловой обработке при температуре 120—150°С. В процессе тепловой обработки из торфа выделяются смолистые вещества, которые склеивают волокна без внесения каких-либо дополнительных вяжущих веществ. Размеры плит 1000x500x30 мм (выпускаются плиты шириной и 1000 мм), а марки по средней плотности равны: 170,200,230,260, что обеспечивает величину теплопроводности в пределах 0,052—0,075 Вт/(м∙К), а предел прочности при изгибе — не менее 0,4 МПа.

Торфяные плиты применяют для утепления стен и перегородок в зданиях III класса, а также для изоляции поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов при температурах в пределах от -60 до +100°С, однако следует учитывать их высокую гигроскопичность и водопоглощаемость.

Войлочные материалы изготовляют из грубой конской или коровьей шерсти с примесью льняной пакли. Пакля представляет собой спутанное волокно, получаемое как отход при мытье и трепании льна. В мягкой пакле допускается небольшое содержание костры, но не должно быть гнилостного запаха. Шерстяной войлок выпускают в виде прямоугольных полотнищ длиной 1 и 2 м, шириной 1 м при толщине 10 и 15 мм. Его средняя плотность 100—300 кг/м3, теплопроводность 0,045—0,065 Вт/(м∙К). Войлок используют при утеплении стен и потолков, помещая его под штукатурку, которую устраивают по древесной драни, при утеплении оконных и дверных коробок, наружных дверей и углов в рубленых домах.

Войлок не гниет и не горит, но он может тлеть, имеет большое водопоглощение, служит средой для размножения моли. Паклю используют в просмоленном (уплотнение пазов водохозяйственных сооружений) и в непросмоленном (для конопатки бревенчатых стен) состоянии.

Простейшим теплоизоляционный материалом из льняной пакли является шевелин — слой пакли, помещенный между двумя листами беспокровного толя или пергамина. Шевелин прошивают по длине крепкими кручеными нитями. Длина полотнища составляет 25 м, ширина 1 м, толщина 12,5 и 25 мм; полотнища связывают в рулоны. Средняя плотность шевелина 100—150 кг/м3, теплопроводность — около 0,05 Вт/(м∙К). Используется этот простейший теплоизоляционный материал для утепления стен и перекрытий в облегченном деревянном строительстве.