- •Содержание

- •Раздел 1. Рабочая программа учебной дисциплины

- •1.1. Извлечение положений из образовательного стандарта по учебной дисциплине «Инновационный менеджмент»

- •1.2. Цели и задачи учебной дисциплины

- •1.3. Требования к уровню освоения дисциплины

- •1.4. Тематический план учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» (82 часа) для студентов дневного отделения

- •Краткое содержание лекционного курса

- •Тема: «Введение. Сущность инновационного менеджмента на современном этапе развития экономики» (2 часа)

- •Лекция 2 Тема: «Теоретические основы инновационного менеджмента» (2 часа)

- •Лекция 3 Тема: «Инновационный процесс» (2 часа)

- •Лекция 4 Тема «Государственное воздействие на инновационную деятельность» (4 часа)

- •Лекция 5 Тема: «Развитие инфраструктуры инновационной деятельности» (2 часа)

- •Лекция 6 Тема: «Финансирование инновационной деятельности» (2 часа)

- •Лекция 7 Тема: «Прогнозирование и планирование инновационной деятельности» (4 часа)

- •Лекция 8 Тема: «Формирование календарного плана инновационной деятельности» (2 часа)

- •Лекция 9 Тема: «Управление инновационными проектами» (2 часа)

- •Лекция 10 Тема: «Инновационный бизнес» (2 часа)

- •Лекция 11 Тема: «Инновационные стратегии предприятия» (2 часа)

- •Лекция 12 Тема: «Антикризисное управление инновационным предприятием» (2 часа)

- •Лекция 13 Тема: «Социально-психологический аспект инновационной деятельности» (4 часа)

- •Лекция 14 Тема: «Управление конфликтами в инновационном менеджменте. Оценка эффективности инновационной деятельности» (2 часа)

- •Семинарские занятия Семинарское занятие № 1

- •Семинарское занятие № 2

- •Семинарское занятие № 3

- •Семинарское занятие № 4

- •Семинарское занятие № 5

- •Семинарское занятие № 6

- •Семинарское занятие № 7

- •Семинарское занятие № 8

- •Семинарское занятие № 9 Тема: «планирование инновационной деятельности»

- •Семинарское занятие № 10 Тема: «Формирование календарного плана инновационной деятельности»

- •Семинарское занятие № 11

- •Семинарское занятие № 12

- •Семинарское занятие № 13

- •Семинарское занятие № 14 Тема: «Антикризисное управление инновационным предприятием»

- •Семинарское занятие № 15 Тема: «Социально-психологический аспект инновационной деятельности»

- •Часть 1

- •Семинарское занятие № 16 Тема: «Социально-психологический аспект инновационной деятельности»

- •Часть 2

- •1.6. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

- •Темы рефератов

- •Положение о курсовых работах по курсу «Инновационный менеджмент»

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Термины и понятия по дисциплине

- •1.7. Содержание и формы текущего, промежуточного и итогового контроля Примерные критерии оценки знаний

- •Условия допуска студентов к сдаче экзамена

- •Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Инновационный менеджмент»

- •Раздел 2 . Методические рекомендации по изучению

- •2.1. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического

- •2.2. Пожелания к изучению отдельных тем курса

- •2.3. Рекомендации по работе с литературой.

- •2.4. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы

- •Требования к оформлению и содержанию реферата: оформление и форма подачи реферата:

- •Компьютерная распечатка работы выглядит следующим образом:

- •Тема 2: «Современная классификация инноваций»

- •Тема 4 : «Лицензирование интеллектуальной собственности»

- •Тема 9: «Управление рисками в инновационных проектах»

- •Тема 11: «Типы инновационного поведения организаций»

- •Тема 13: «Мотивация инновационной деятельности»

- •2.5. Разъяснения по поводу работы с тестовой системой

- •2.6. Методические указания для выполнения контрольных работ Основные типы контрольных работ

- •2.7. Рекомендации по подготовке к экзамену

- •Раздел 3. Материалы тестового контроля знаний студентов

- •Раздел 4. Методические рекомендации преподавателю

- •Место, цели и задачи дисциплины «Инновационный менеджмент».

- •Изменение содержания труда менеджера в условиях

- •Место, цели и задачи дисциплины «Инновационный менеджмент»

- •Изменение содержания труда менеджера в условиях экономических

- •2. Определение инновации

- •3. Классификация инноваций

- •4. Теории инновационного развития

- •2. Жизненный цикл инновации

- •3. Фазы инновационного процесса

- •4. Факторы эффективности инновационного процесса

- •Правовое регулирование инновационной

- •2.2. Охрана коммерческой тайны

- •2.3. Охрана интеллектуальной собственности

- •2.3.1. Ответственность за нарушение авторских прав

- •2.3.2. Патентование авторского изобретения

- •2.4. Лицензирование интеллектуальной собственности

- •2.5. Договорные взаимоотношения при использовании

- •Тема: Развитие инфраструктуры инновационной деятельности

- •2. Информационная инфраструктура

- •3. Подготовка кадров

- •4. Понятие, функции и задачи технопарков

- •4.1. Создание бизнес-инкубаторов и технопарков

- •4.2. Развитие инновационных структур в России

- •1.2. Формы финансирования инновационной деятельности

- •1.3. Источники финансирования инновационной деятельности

- •2.1 Акционерное финансирование

- •2.2. Банковское кредитование

- •2.3. Лизинг

- •2.4. Проектное финансирование

- •2.5. Венчурное (рисковое) финансирование

- •Государственное бюджетное финансирование

- •1. Научно-техническое прогнозирование

- •1.1. Понятия «прогноз» и «процесс прогнозирования»

- •1.2. Типология прогнозов

- •1.4. Методы разработки прогнозов

- •1.2. Система внутрифирменного планирования инноваций

- •1.3. Содержание процесса планирования инноваций

- •1.2. Система внутрифирменного планирования инноваций

- •1.3. Содержание процесса планирования инноваций

- •2. Этапы разработки инновационного прОекта

- •2.2. Принципы управления инновационным проектом:

- •2.3. Комплексный подход к управлению инновационным проектом

- •3. Участники инновационного проекта

- •4. Управление рисками в инновационных проектах

- •4.1. Виды рисков для инновационного проекта

- •4.2. Управление рисками

- •2. Инновационный потенциал предприятия – важный фактор инновационного предпринимательства

- •3. Модели инновационного предпринимательства

- •4. Процесс создания инновационных предприятий

- •4.1. Стадии создания малого инновационного предприятия

- •5. Малые венчурные предприятия

- •Понятие и виды «Инновационных стратегий»

- •Типы инновационного поведения организаций

- •1. Понятие и виды «Инновационных стратегий»

- •1.1. Специальные инновационные стратегии

- •1.2. Базовые инновационные стратегии

- •2. Типы инновационного поведения организаций

- •2. Признаки кризисной ситуации

- •3. Фазы кризисного процесса на фирме

- •4. Цели и задачи антикризисного управления

- •5. Принципы антикризисного управления

- •6. Мероприятия по выводу предприятия

- •Причины торможения инновационных

- •2. Инновационное поведение работников

- •3. Инновационное сознание

- •4. Инновационный климат

- •1.1. Виды мотивации в инновационном менеджменте

- •1.2. Групповая мотивация

- •2. Делегирование в инновационном менеджменте

- •2.1. Делегирование как функция менеджмента

- •2.2. Виды и формы делегирования в инновационном менеджменте.

- •2.1. Пути снятия конфликтов

- •2. Оценка эффективности инновационной

- •2.1. Система показателей эффективности инновационной

- •2.2. Оценка эффективности инновационной деятельности

4. Факторы эффективности инновационного процесса

Инновационный цикл охватывает целый ряд взаимодействующих между собой организаций:

-

научно-исследовательских институтов, проводящих фундаментальные и прикладные исследования;

-

финансовых организаций;

-

внедренческих компаний.

Эффективность инновационного процесса, зависит от ряда взаимозависимых факторов.

-

Инновационный потенциал организации - показатель, характеризующий способность компании к осуществлению процесса нововведений.

-

Направление инновационной деятельности. Успех будущего нововведения на рынке во многом зависит от выбора правильного направления разработки.

Направление инновационного процесса зависти от целей, которые должны быть достигнуты при осуществлении нововведений. К ним можно отнести:

-

сохранение позиций на рынке;

-

завоевание новых сегментов рынка;

-

структурное преобразование предприятия.

При выборе направления разработки учитывается величина достигаемого экономического эффекта, которая сопоставляется с уровнем потенциальных рисков.

3) Скорость осуществления инновационного процесса - характеризует показатель, именуемый инновационным лагом - это временной интервал от момента возникновения инновационной идеи до момента возврата инвестиций (получение положительной прибыли).

4)Маркетинговая стратегия фирмы играет большую роль при проведении процесса нововведений, так как позволяют уменьшить риск отторжения нововведения на рынке. Они осуществляются на различных стадиях инновационной деятельности.

На этапе зарождения инновационной идеи задачи маркетинговых исследований заключаются:

-

в анализе рыночной ситуации;

-

прогнозировании тенденций развития отрасли;

-

нахождении сегмента рынка, не занятого фирмой- конкурентом.

На заключительных стадиях инновационной деятельности маркетинговые исследования проводятся для выявления:

-

оптимальных форм коммерциализации;

-

определения благоприятного момента вывода новинки на рынок;

-

разработки эффективной сбытовой политики и форм ценового продвижения.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что инновационные процессы определяются следующими аспектами:

-

Носят циклический характер: одно базисное нововведение влечет за собой пакет преобразований (пример: изобретение генератора электрического тока привело к значительным изменениям в различных отраслях).

-

Имеют вероятностный характер: внедрение и продвижение инноваций на рынке - это всегда трудно предсказуемый процесс, так как существует вероятность расхождения расчетных и фактических показателей.

-

Обладают межорганизационным характером: необходимо взаимодействие различных организаций (НИИ, инжиниринговых и консалтинговых фирм, финансовых организаций) для осуществления инновационного подхода.

-

Имеют межотраслевой характер: нововведения могуг быть использованы в различных отраслях экономики, масштаб распространения отражает их значимость.

лекция 4 (часть 1)

Государственное воздействие на инновационную

деятельность

План:

1. Роль государства в инновационной деятельности

1.1. Методы государственного воздействия на инновационную деятельность

2. Государственная поддержка научной и

инновационной деятельности

2.1. Основные направления государственной инновационной политики

2.2. Формы государственной поддержки инновационной деятельности

3. ЦЕли и Задачи государственной инновационной

политики

4. Принципы государственной научно-

технологической политики

В современном мире произошел переход от научно-технической политики к политике инновационной, научно-технологической. Во всех развитых странах государство поддерживает инновационную деятельность предприятий и функционирование рынка инноваций. Основу реальной государственной политики составляет нормативная и правовая база, государственные регуляторы.

Цель данной лекции — дать представление о принципах и механизме государственной научно-технической политики, системе законодательного регулирования в инновационной сфере, охране интеллектуальной собственности в нашей стране.

-

Роль государства в инновационной

деятельности

Роль государства в инновационной деятельности проявляется в его функциях, направленных на регулирование всех процессов, имеющих место в инновационной сфере. Наиболее важные государственные функции в сфере инноваций следующие:

1) Распределительная функция. Это достигается за счет распределения финансовых ресурсов на научные исследования и инновации:

-

во-первых, через бюджет;

-

во-вторых, за счет формирования специальных фондов.

Государство не только непосредственно финансирует инновационные процессы из своих средств, но и содействует сосредоточению ресурсов в частных, акционерных, смешанных, общественных, совместных с другими странами структурах.

2) Стимулирующая функция. Стимулирующее воздействие государства на инновационную деятельность проявляется через:

-

поощрение конкуренции;

-

финансовые субсидии;

-

льготы участникам инноваций.

Государство может осуществлять частичное и полное страхование инновационных рисков.

1.1. Методы государственного воздействия

на инновационную деятельность

Координация инновационной деятельности. Для определения общих стратегических ориентиров инновационной деятельности и их реализации государство содействует взаимодействию различных структур, осуществляющих инновации. Государство формирует единое технологическое пространство, что обеспечивает совместимость нововведений.

Правовое обеспечение инновационной деятельности. Правовую защиту инновации обеспечивает:

-

формирование законодательной базы, обеспечивающей стабильность и возможную своевременную корректировку инновационных проектов в соответствии с реальными общественными и технологическими изменениями.

-

создание функционирующего правового механизма, системы соблюдения правовых норм.

Кадровое обеспечение инноваций. Оно начинается во время профессионального обучения. Содержание обучающих профессиональных программ любого уровня должно быть построено на сочетании и сбалансированности фундаментальных, универсальных и специальных знаний.

Информационное обеспечение. Государство должно способствовать распространению нововведений путем создания научно-инновационной инфраструктуры. Государственные структуры должны предоставлять инноваторам: юридические; деловые; консультационные услуги и т. д.

Институциональное обеспечение инновационной деятельности обеспечивается созданием государственных организаций и подразделений, выполняющих НИОКР и проводящих нововведения в отраслях государственного сектора: обороне; здравоохранении; образовании и т. д.

Обеспечение социальной и экономической направленности инноваций:

-

Государство обеспечивает поддержку нововведениям, обеспечивающим социальную стабильность и достижение экологического равновесия;

-

Государство предотвращает и нейтрализует негативные воздействия, связанные с научно-техническим прогрессом.

Учет региональных особенностей и регулирование инновационной деятельности в регионах.

Для наиболее полной реализации инновационных ресурсов регионов государство осуществляет региональные преференции, способствует рациональному размещению научно-технического и инновационного потенциала, обеспечивая выравнивание условий распространения инноваций по территории страны.

2. Государственная поддержка

научной и инновационной деятельности

Необходимость государственного регулирования инновационных процессов вызвана их возрастающим значением для экономики и общества.

2.1. Основные направления

государственной инновационной политики

К основным направлениям государственной инновационной политики можно относятся:

-

разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности;

-

разработка и совершенствование механизмов ее стимулирования;

-

разработка и совершенствование системы институциональных преобразований;

-

защита интеллектуальной собственности в инновационной сфере и введение ее в хозяйственный оборот;

-

создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, развития производства;

-

повышение конкурентоспособности и экспорта наукоемкой продукции.

Вклад научно-технического прогресса в прирост валового внутреннего продукта наиболее развитых стран составляет, по различным оценкам, от 75 до 100%.

Выделяют следующие аспекты общегосударственного значения инноваций:

-

решающее влияние на макроэкономические показатели;

-

воздействие на структуру общественного производства;

-

все большая тождественность способности нации к прогрессу и ее потенциал в продуцировании и внедрении инноваций;

-

влияние инновационных процессов на социальную стабильность;

-

влияние инноваций на окружающую среду;

-

активизация международного научно-технического сотрудничества;

-

взаимосвязь уровней научно-инновационного потенциала и национальной безопасности.

Государство осуществляет регулирование инновационной деятельности как непосредственно, инициируя инновации и выступая участником связанных с этим отношений, так и опосредованно, стимулируя инновации косвенными методами и создавая соответствующий экономический механизм.

-

Формы государственной поддержки

инновационной деятельности

Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в следующих формах:

-

финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, связанных с инновационной деятельностью;

-

финансирование инновационных программ и проектов, обеспечивающих инновационную деятельность мероприятий, а также деятельность субъектов инфраструктуры инновационной деятельности;

-

финансирование патентования за рубежом изобретений и промышленных образцов, входящих в состав экспортируемой или готовящейся к экспортированию отечественной продукции;

-

инвестирование средств в создание и развитие субъектов инфраструктуры инновационной деятельности;

-

размещение государственного заказа на закупку продукции, созданной в результате инновационной деятельности;

-

предоставление субсидий на реализацию отдельных инновационных проектов и обеспечивающих мероприятий;

-

поручительство перед российскими и иностранными кредиторами и инвесторами по обязательствам субъектов инновационной деятельности и субъектов инфраструктуры инновационной деятельности;

-

тарифное и нетарифное регулирование конкурентоспособности высокотехнологичной продукции российских производителей по отношению к аналогичной продукции иностранных производителей, производство которой поддерживается соответствующими государствами;

-

предоставление льгот субъектам инновационной деятельности и субъектам инфраструктуры инновационной деятельности по налогам, пошлинам, сборам и иным платежам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, государственные бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-

предоставление права использования принадлежащего государству имущества, в том числе объектов интеллектуальной собственности.

3. цели и Задачи государственной инновационной

политики

Основными целями государственной инновационной политики являются:

-

повышение технологического уровня и конкурентоспособности производства;

-

обеспечение выхода инновационной продукции на внутренний и внешний рынки;

-

замещение импортной продукции на внутреннем рынке и перевод на этой основе промышленного производства в стадию устойчивого экономического роста.

Реализация основных целей и задач государственной инновационной политики осуществляется путем прямого и косвенного стимулирования деятельности субъектов инновационной деятельности. При этом государство гарантирует поддержку, в первую очередь, приоритетных инновационных программ и проектов, создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности, охрану интеллектуальной собственности, защиту от недобросовестной конкуренции и монополизма, свободу доступа к информации о приоритетах государственной инновационной политики, привлечение на конкурсной основе к выполнению инновационных программ и проектов общественных организаций, развитие малого предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах.

Задачи государственной политики сформулированы следующим образом:

-

Обеспечение скоординированной деятельности государственных органов, хозяйственных и научных организаций для реализации структурной перестройки экономики.

-

Обеспечение эффективного использования научно-технического потенциала для стабилизации развития экономики на главных направлениях, определяющих стратегию, темп и пропорции развития народного хозяйства и его структурной сбалансированности.

-

Сохранение научного потенциала и обеспечение "прорывных" исследований.

-

Углубление специализации и повышение надежности связей кооперации общественного производства с наукоемкими технологиями.

-

Перемещение центра тяжести экономических реформ и стимулов в сферу инновационной деятельности, повышение инвестиционной и инновационной активности малого и среднего бизнеса.

4. Принципы государственной

научно-технологической политики

Государственная научно-технологическая политика в Российской Федерации осуществляется исходя из следующих принципов:

-

гласности и привлечения научной общественности при выборе приоритетов науки и техники и экспертизе проектов, состязательности и конкурсности при их реализации;

-

гарантии приоритетного развития фундаментальных исследований;

-

поддержки конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники, в том числе на основе рыночных отношений;

-

концентрации ресурсов на приоритетных направлениях научно-технического развития;

-

стимулирования деловой активности в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему налоговых, кредитных, амортизационных, таможенных и других экономических льгот;

-

развития научной, научно-технической и инновационной деятельности путем формирования сети государственных научных центров, технопарков и других структур;

-

стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионах и интеграция их научно-технического потенциала;

-

развития международного научно-технического сотрудничества.

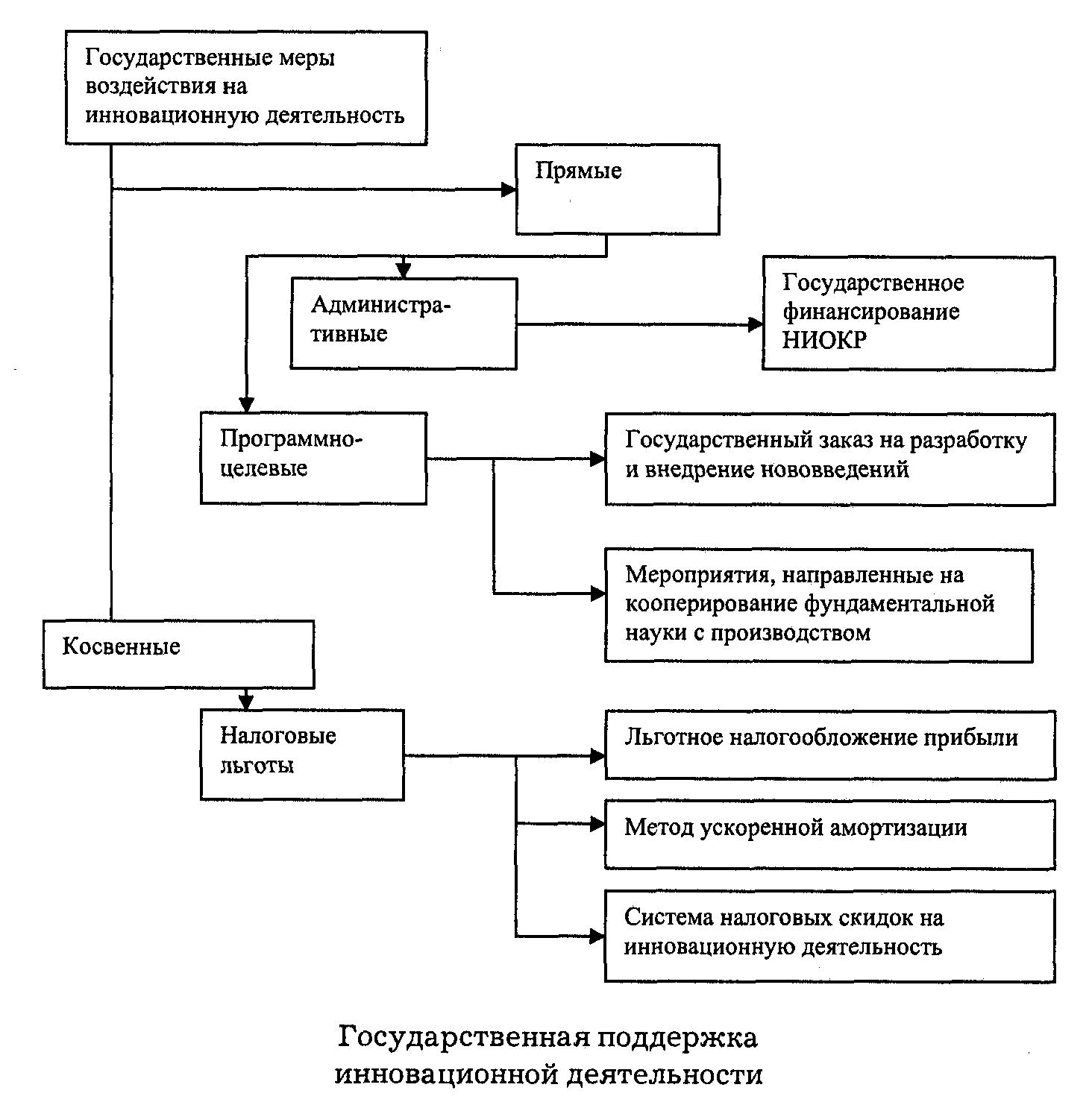

По характеру государственного воздействия на научную и инновационную деятельность предприятия различают прямое и косвенное регулирование.

Прямое регулирование включает в себя бюджетное финансирование научно-исследовательской деятельности, а также охватывает содержательную сторону инновационной деятельности (выбор приоритетов, заключение правительственных контрактов, формирование государственного заказа, субсидирование и предоставление гарантий частным банкам).

Косвенное регулирование осуществляется через налоговую политику, кредитную политику и другие рыночные регуляторы. Значение косвенных методов государственной поддержки инноваций определяется прежде всего тем, что опосредованное стимулирование требует значительно меньших бюджетных затрат по сравнению с прямым финансированием, им может быть охвачен гораздо больший круг инновационных субъектов. Даже при минимальных ресурсах рациональная государственная программа стимулирования нововведений может позволить стране занять передовые позиции в мире. Это, в частности, наглядно подтверждено опытом послевоенной Японии.

лекция 4 (часть 2)

Государственное воздействие на инновационную

деятельность

План:

-

Система налоговых льгот, предоставляемых

инновационным предприятиям

-

Правовое обеспечение инновационной

деятельности

2.1. Комплексный характер правового регулирования

инновационной деятельности

2.2. Охрана коммерческой тайны

2.3. Охрана интеллектуальной собственности

2.3.1. Ответственность за нарушение авторских прав

2.3.2. Патентование авторского изобретения

2.4. Лицензирование интеллектуальной собственности

2.5. Договорные взаимоотношения при использовании

авторских инноваций

1. Система налоговых льгот, предоставляемых

инновационным предприятиям.

Среди мер косвенного регулирования следует выделить налоговые льготы. Льготное налогообложение прибыли реализуется путем сокращения налогооблагаемой базы и путем уменьшения налоговых ставок, вычетами из налоговых платежей.

Первый способ осуществляется через отнесение различного рода инновационных затрат на издержки производства, себестоимость продукции. Так, в США с 1954 г. расходы компаний на НИОКР, проводимые собственными силами, приравниваются к издержкам производства. В России в настоящее время в себестоимость включаются только затраты, связанные с изобретательством и рационализацией производства.

Второй путь находит отражение в различных льготах по уплате налога на прибыль.

-

В РФ в настоящее время основная инновационная льгота по налогу на прибыль состоит в уменьшении облагаемой прибыли на сумму средств, направленных на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение, обновление производства. Налогооблагаемая прибыль уменьшается также на сумму средств, направленных на проведение собственных НИОКР, но не более 10% облагаемой прибыли в общей сложности.

-

Налогооблагаемая прибыль уменьшается на сумму дивидендов, выплачиваемых предприятиями физическим лицам в случае их инвестирования внутри предприятия на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, включая затраты на НИОКР.

-

Освобождается от налогообложения основная деятельность музеев, библиотек, предприятий, находящихся в собственности общественных организаций и объединений, творческих союзов.

-

Не подлежит налогообложению прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет, полученная организациями по распространению периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, прибыль, полученная полиграфическими предприятиями от оказания услуг по производству соответствующей продукции.

-

Распространение нововведений стимулируется также налоговыми льготами по операциям, связанным с оборотом научно-технической продукции. В Российской Федерации от налога на добавленную стоимость освобождаются:

-

НИОКР, выполненные за счет бюджета, а также средств образуемых для этих целей внебюджетных фондов;

-

НИОКР, выполняемые учреждениями образования на основе хоздоговоров; патентно-лицензионные операции, связанные с объектами промышленной собственности (кроме посреднических);

-

ввозимые на территорию РФ оборудование и приборы, используемые для научно-исследовательских целей; товары и технологическое оборудование, ввозимые в РФ в соответствии с договорами с иностранными организациями и фирмами для проведения совместных научных работ;

-

обороты по реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также редакционная, издательская, полиграфическая деятельность по производству соответствующей продукции, услуги по ее транспортировке и перегрузке.

В РФ не облагается налогом имущество научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций РАН, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии образования, составляющее их научно-исследовательскую, опытно-производственную или экспериментальную базу, а также научно-исследовательских учреждений министерств и ведомств по перечню, ежегодно утверждаемому Правительством. Аналогичную направленность имеют льготы по уплате земельного налога. К настоящему времени от платы за землю, используемую для научных или опытно-экспериментальных целей, в Российской Федерации освобождены практически все научно-исследовательские, проектно-конструкторские и проектно-технологические организации, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности.