- •8.Современные представления о гемопоэзе. Доказательтства существования родоначальной гемопоэтической клетки (эксперименты j.Till McCullach).

- •9.Основные этапы созревания гранулоцитов и моноцитов, опишите морфологические и цитохимические признаки клеток миелопоэза. Клиническое значение цитологического исследования клеток миелопоэза.

- •10.Основные этапы созревания, цитологическая и иммунофенотипическая характеристика лимфоцитов. Клиническое значение иммунофенотипирования.

- •11.Красный кровяной росток, этапы созревания, функционирование эритропоэтического ростка.

- •12.Цитологическое исследование костного мозга: методика, клиническое значение. Нормальная миелограмма. Клетки костномозгового окружения, морфологическая оценка и клиническое значение.

- •13.Методология и клиническое значение цитогенетических методов исследования костного мозга.

- •14.Хронические миелопролиферативные заболевания. Патогенез, диагностика.

- •15.Синдром недостаточности костного мозга. Причины, патогенез, диагностика. Миелодиспластические синдромы. Патогенез, современная классификация, диагностические критерии, прогноз.

- •16.Острый миелолейкоз. Методы цитохимического анализа миелобластов.

- •17.Методология и клиническое значение иммунофенотипирования клеток. Классификация лимфом. Значение лабораторных методов диагностики.

- •20.Цитологические характеристики и клиническое значение исследования бластов в крови и препарате костного мозга.

- •21.Понятие анемии. Классификация анемий.

- •22.Железодефицитная анемия, показатели обмена железа.

- •24.Диагностика гемолитических состояний. Методы ищучения аномальных форм гемоглобина.

- •25.Анемия хронических заболеваний. Этиология, патогенез, диагностика.

- •26.Апластические анемии.

- •27.Лейкопении и лейкоцитозы. Причины, диагностика.

- •28.Тромбоцитопении. Причины, подходы к дифференциальной диагностики.

- •29.Тромбоцитозы. Причины, дифференциальный диагноз, значение лабораторных методов диагностики.

- •31.Стадии созревания мегакариоцитов, морфологические и иммунофенотипические характеристики. Структура и функция рецепторов тромбоцитов, роль арахидоновой кислоты, простациклин, тромбоксан.

- •32.Физиология образования мочи. Подготовка, хранение и транспортировка мочи для клинического исследования.

- •33.Клиническое исследование мочи. Возможности визуальной колориметрии мочи в сравнении со стандартным клиническим исследованием.

- •34.Лейкоцитурия. Методы диагностики, клиническое значение. Дифференциальный диагноз септической и асептической лейкоцитурии.

- •35.Эритроцитурия. Этиология и механизмы эритроцитурии. Методы диагностики, клиническое значение.

- •36.Клиническое значение и методы выявления протеинурии.

- •37.Диагностика протеинурии переполнения. Феномен Бенс-Джонса. Понятие о моноклональных гаммапатиях

- •38.Клиническое значение выявления микроальбуминурии.

- •39.Методика микроскопирования осадка мочи. Патологические изменения и клиническое значение.

- •40.Клиническое исследование транссудатов и экссудатов. Плевральный выпот. Спинномозговой ликвор.

- •41.Клиническое исследование мокроты. Бронхоальвеолярный лаваж.

- •42.Принципы и основные параметры копрологического исследования. Клиническое значение.

- •45.Современные подходы к стандартизации коагуляционных тестов. Технология определения международного нормализированного отношения (мно). Клиническое значение мно.

- •46.Диссеминированное внутрисосудистое свертывание.

- •47.Болезнь Виллебранда. Этиология, классификация, диагностика.

- •48.Гемофилии. Классификация, подходы к диагностике, значение лабораторных методов.

- •49.Определение волчаночных антикоагулянтов. Ингибиторные коагулопатии. Антифосфолипидный синдром. Клинические проявления, диагностика.

- •50.Буферные растворы, основные характеристики. Требования, предъявляемые к буферным растворам в биологических исследованиях. Буферные свойства белков и аминокислот, уравнение Гендерсона-Хассельбаха.

- •51.Ионометрия. Ионоселективные электроды. Кислотность среды и ее измерения. Индикаторы.

- •52.Нарушения кислотно-щелочного равновесия.

- •53.Нарушения обмена калия. Причины, методы диагностики.

- •54.Центрифугирование. Принцип метода, основные определения, конструктивные особенности центрифуг. Препаративное и аналитическое центрифугирование. Аналитические ультрацентрифуги и их применение.

- •55.Хроматографические методы разделения веществ, их применение в клинической диагностике.

- •56.Электрофоретические методы разделения биоматериалов. Примеры применения в клинической практике. Значение электрофореза в протеомном анализе.

- •57.Лимфоплазмоклеточные дискразии. Клинические формы, диагностические критерии, методы лабораторной диагностики.

- •58.Диагностика и клиническое значение наследственных и приобретенных гиперлипидемий.

- •60.Методы и единицы измерения активности ферментов плазмы крови. Лабораторная диагностика заболеваний печени. Алт и аст. Γ-Глютамилтранспептидаза. Щелочная фосфатаза. Гепатоцитолиз. Холестаз.

- •61.Биохимическая диагностика инфаркта миокарда. Креатинкиназа. Лактатдегидрогеназа. Другие биохимические показатели повреждения миокарда.

- •62.Наследственные гипербилирубинемии. Диагностика желтухи. Нарушения обменов порфиринов.

- •63.Диагностика сахарного диабета. Значение определения гликозилированного гемоглабина.

- •64.Гипоальбуминемия. Дифференциальная диагностика.

- •65.Методы оценки фильтрационной функции почек. Хбп, Клиническое значение креатинина в крови.

- •66.Нарушение обмена пуринов. Подагра, хронический уратный интерстициальный нефрит.

- •67.Нефелометрический и турбидиметрический анализ в клинической практике. Отличие от других методов фотометрии.

- •69.Методы лабораторной диагностики воспаления. Клетки, вовлеченные в воспалительные процессы (нейтрофилы, моноциты, макрофаги, эндотелиальные клетки). Цитокины. Аутовоспалительные заболевания.

- •71.Скв, классификация, критерии диагностики. Le-клеточный феномен, антинуклеарные ат и их разновидности. Принципы лечения. Системная склеродермия, клиническая картина, диагностика, принципы лечения.

- •72.Системные васкулиты. Клиническая характеристика, проблемы классификации. Anca-феномен.

- •73. Криоглобулинемия, причины, патогенез, клинические проявления, методы диагностики.

- •74.Паранеопластический синдром (дерматомиозит и другие паранеопластические реакции), роль иммунологических методов диагностики, определение онкогенов.

- •75.Иммуносерологические исследования. Биологические основы определения групп крови. Клиническое значение определения групп крови.

- •76.Полимеразная цепная реакция. Современные методы диагностики инфекции. Достижения в молекулярной диагностике наследственных заболеваний. Понятие о геномике и протеомике.

65.Методы оценки фильтрационной функции почек. Хбп, Клиническое значение креатинина в крови.

Наиболее часто для выявления дисфункции почек (функциональной способности клубочков и канальцев), а также в целях дифференциальной диагностики нефропатий используют креатинин и мочевину. Повышение концентрации в крови креатинина и мочевины.

Методики определения клубочковой фильтрации:

Основными способами изучения функции клубочков являются проба Реберга-Тареева, определение скорости клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голда. Данные методики основаны на изменении уровня эндогенного креатинина и вычислении его клиренса. На основании его изменения в плазме крови и моче делается определенный вывод относительно функции почек.

Норма креатинина в крови:

Женщины: 44.0-80.0 мкмоль/л;

Мужчины: 74,0—110,0 мкмоль/л;

Суточное выведение креатинина с мочой:

у мужчин: 8,8—17,7 ммоль (1,0—2,0 г)

у женщин: 7,1—15,9 ммоль (0,8—1,8 г)

Проба Реберга-Тареева:

Для исследования используют сыворотку крови и мочу. Обязательно следует учитывать время сбора анализов, так как от этого зависит точность исследования. Существует несколько вариантов указанной пробы. Наиболее распространенной методикой является следующая: мочу собирают на протяжении нескольких часов (обычно двухчасовые порции). В каждой из них определяется клиренс креатининаи минутный диурез (количество мочи, образующейся за минуту). Расчет скорости клубочковой фильтрации проводится на основании этих двух показателей.

Несколько реже проводится определение клиренса креатинина в суточной порции мочи или исследование двух 6-часовых проб.

Параллельно, каким бы методом ни проводилась проба, утром натощак забирается кровь из веныдля оценки концентрации креатинина.

Метод подсчёта: СКФ = (up х Vn) / (СрхТ), где Vn -объём мочи за данное время; Ср - концентрация креатинина в плазме(сыворотке); up - концентрация креатинина в моче; Т - время сбора мочи в минутах.

Проба Кокрофта-Голда:

Данная методика несколько похожа по проведению на пробу Реберга-Тареева. Утром, натощак, пациенту дают выпить некоторое количество жидкости (1,5-2 стакана жидкости – чая или воды) для стимуляции минутного диуреза. Через 15 минут пациент мочится в унитаз (для удаления из мочевого пузыря остатков образованной за ночь мочи). Затем пациенту показан покой. Через час собирается первая порция мочи и точно отмечается время мочеиспускания. На протяжении второго часа собирается вторая порция. Между мочеиспусканиями из вены пациента забирают 6-8 мл крови для определения уровня креатинина в сыворотке крови.

После того как определяется минутный диурез и концентрация креатинина, проводят определение его клиренса. Формула расчета для ее определения следующая:

F = (u / p) ^ v, где u – концентрация креатинина в моче, p – креатинин в плазме крови, V – минутный диурез, F – клиренс.

На основании показателя F делают вывод о фильтрационной способности почек.

Определение скорости фильтрации по формуле MDRD:

Суть данной методики заключается в определении СКФ, исходя из пола, возраста и уровня креатинина сыворотки. Часто используется в определении функции почек у беременных.

Она выглядит следующим образом:

СКФ = 11,33 х Crk - 1,154 х возраст – 0,203 х K, где Crk – концентрация креатинина в крови (в ммоль/л), K – половой коэффициент (например, для женщин он составляет 0,742).

Данная формула хорошо зарекомендовала себя при снижении уровня скорости фильтрации, однако ее главный недостаток – неправильные результаты, если повышается скорость клубочковой фильтрации. Формула расчета (из-за данного минуса) была модернизирована и дополнена (CKD-EPI).

Преимущество формулы заключается в том, что можно определять возрастные изменения функции почек и наблюдать за ними в динамике.

Снижение показателя скорости клубочковой фильтрации:

Поражение гломерулярного аппарата почки. Снижение СКФ является практически основным показателем, указывающим на поражение данной области. При этом при снижении СКФ может не наблюдаться уменьшение концентрационной способности почек (на ранних стадиях).

Почечная недостаточность. Основная причина снижения СКФ и уменьшения фильтрационной способности. На протяжении всех ее стадий наблюдается прогрессирующее снижение клиренса эндогенного креатинина, уменьшение скорости фильтрации до критических цифр и развитие острой интоксикации организма эндогенными продуктами метаболизма.

Снижение уровня клубочковой фильтрации может наблюдаться и во время приема некоторых нефротоксичных антибиотиков, что приводит к развитию ОПН. К таковым можно отнести некоторые фторхинолоны и цефалоспорины.

Нагрузочные пробы:

Для определения фильтрационной способности можно пользоваться и так называемыми нагрузочными пробами.

Для нагрузки обычно используют однократное использование животного белка или аминокислот (при отсутствии противопоказаний) или же прибегают к внутривенному введениюдопамина.

При нагрузке белком в организм пациента поступает около 100 грамм белка (количество зависит от массы пациента).

На протяжении ближайшего получаса у здоровых людей наблюдается увеличение СКФ на 30-50%.

Данное явление носит название резерва почечной фильтрации, или ПФР (почечный функциональный резерв).

Если же увеличения СКФ не произошло, следует заподозрить нарушение проницаемости почечного фильтра или развитие некоторых сосудистых патологий (как, например, при диабетической нефропатии)и ХПН.

Проба с допамином показывает подобные результаты и интерпретируется аналогично нагрузочной белковой пробе.

Мочевина:

Синтез мочевины происходит в печени из азота аммиака и аминокислот в результате последовательных реакций (цикл мочевины). Мочевина выводится главным образом почками: выделяется клубочками и реабсорбируется (около 35%) в проксимальных канальцах пассивно за счет реабсорбции воды. С конечной мочой из организма уходит около 75% образовавшейся в печени мочевины.

Нормальное содержание мочевины в крови колеблется в пределах 2,5-8,31 л при смешанном питании. Максимальный клиренс мочевины составляет 75 мг\ мин. Клиренс мочевины зависит от диуреза. Уменьшение содержания белка в пище понижает величину клиренса мочевины при сохранении ее концентрации в крови в то время, как повышение концентрации креатинина увеличивает клубочковую фильтрацию. Поэтому при здоровых почках повышение концентрации мочевины в крови возможно лишь в случае значительного превышения продукции мочевины по отношению к креатинину.

В течение суток в выведении мочевины отмечаются значительные колебания, которые свидетельствуют о больших резервных возможностях почек. Снижение концентрации мочевины в крови сопровождается уменьшением ее клиренса. Между продукцией, фильтрацией, реабсорбцией и выделением мочевины из организма существует четкая взаимосвязь. Синтез мочевины в организме довольно стабилен. Нарушение его наблюдается при очень тяжелых поражениях печени или наследственной (врожденной) патологии ферментов печени. Особенно высокое содержание мочевины (более 50 ммоль/л и выше) обнаруживается при острой почечной недостаточности. При этом резко снижается выделение мочевины с мочой.

Суточная экскреция мочевины рассчитывается по формуле: Uмоч х Д х 0,06, где U моч - концентрация мочевины в суточной моче (мМ/л), 0,06 - коэффициент пересчета в граммы экскретируемой мочевины, Д - суточный диурез (л)\сут.

По уровню экскреции мочевины можно ориентироваться в количестве потребляемого белка, зная, что при метаболизме 100 г белка образуется 35 г мочевины. При безбелковой диете расчет экскреции мочевины позволяет определить количество катаболизируемого эндогеннго белка.

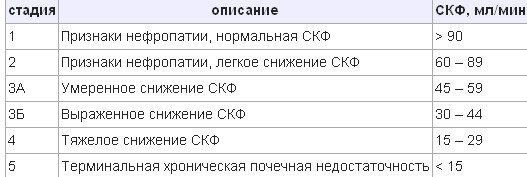

Хроническая болезнь почек (ХБП) — повреждение почек либо снижение их функции в течение 3 месяцев и более. Заболевание классифицируется на 5 стадий, которые различаются по тактике ведения больного и риску развития терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений.

Стадии заболевания:

Полиурическая (стадия компенсации, латентная, доазотемическая) — клинические проявления, связанные с основным заболеванием, а также полиурия, никтурия и изостенурия.

Стадия клинических проявлений (Азотемическая, олигоанурическая) — появление интоксикации: анорексия, неврологические нарушения (головная боль, апатия, снижение зрения, бессонница), боли в костях и суставах, зуд. Появляются диспептические нарушения — диарея, рвота. Со стороны сердечно-сосудистой системы — тахикардия, аритмия.

Стадия декомпенсации — присоединяются стоматиты, гингивиты, плевриты, перикардиты, отёк лёгких.

Терминальная (уремическая, анурическая) стадия. Исход обычно летальный, единственный выход в этой ситуации радикальная пересадка почки. Также эту стадию можно отсрочить пожизненным гемодиализом.

Причины:

Риск развития и прогрессирования хронической болезни почек увеличивается под действием ряда широко распространённых факторов:

Артериальная гипертензия

Сахарный диабет

Гиперлипидемия

Ожирение

Курение

Инфекции нижних мочевых путей и обструкция мочевого тракта

Аутоиммунные заболевания

Наследственная отягощенность (ХБП у родственников)

Системные инфекции, острая почечная недостаточность

Лекарственные поражения почек

Пожилой возраст

Токсические поражения почек (алкоголь и его суррогаты, воздействие свинца, ртути, фунгициды, дезинфицирующие средства, героин, органические растворители)

Наиболее распространёнными причинами ХПН в странах Северной Америки и Европы являются диабетическая нефропатия, артериальная гипертензия и гломерулонефрит. Хроническая болезнь почек может являться следствием многих других причин, от потери почки вследствие травмы до наследственных заболеваний, таких как поликистоз почек и болезнь Фабри.

Основные клинические синдромы:

Азотемия

Повышенное артериальное давление

Электролитные нарушения (снижение кальция и натрия, увеличение магния и калия)

Ацидоз

Анемия (вследствие нарушения выработки почками эритропоэтина

Лабораторная диагностика:

КФ (клубочковая фильтрация) менее 20 мл/мин на 1,73 м² (проба Реберга)

креатинин сыворотки более 0,132 ммоль/л

мочевина более 8,3 ммоль/л

При гибели менее 50 % нефронов ХПН можно выявить только при функциональной нагрузке.