- •Лекция №1 Комплексные числа

- •Арифметические действия над комплексными числами

- •Алгебраическая форма записи комплексных чисел

- •Геометрические изображения комплексных чисел

- •Лекция №2 Тригонометрическая форма записи комплексного числа

- •Геометрическое истолкование суммы, разности, произведения и частного двух комплексных чисел

- •Корень n – ой степени из комплексного числа

- •Степень с произвольным рациональным показателем

- •Лекция №3 Предел последовательности комплексных чисел

- •Геометрическое истолкование предела последовательности комплексных чисел

- •Бесконечность и стереографическая проекция

- •Лекция №4 Ряды комплексных чисел

- •Абсолютно сходящиеся ряды комплексных чисел.

- •Основные понятия многочленов

- •Лекция №5 Понятие функции комплексного переменного.

- •Предел функции комплексного переменного

- •Непрерывность функции комплексного переменного

- •Лекция №6 Понятие равномерной непрерывности функции комплексной переменной

- •Понятие обобщенно непрерывной функции

- •Непрерывные кривые

- •Лекция №7 Понятие производной функции комплексного переменного

- •Формула для приращения функций.

- •Лекция №8 Дифференцируемость и дифференциал функции комплексного переменного

- •Правило дифференцирования

- •Производная сложной и обратной функций

- •Необходимые и достаточные условия дифференцируемости функции в точке

- •Лекция №9 Геометрический смысл определения производной функции комплексного переменного Геометрический смысл аргумента комплексно-значимой функции вещественной переменной

- •Геометрический смысл аргумента производной комплексной функции

- •Конформные отображения

- •Лекция №10 Геометрический смысл модуля производной

- •Пример (дробно-линейная функция)

- •Угол с вершиной в бесконечности или бесконечно удаленная точка

- •Лекция №11 Гармонические и сопряженные гармонические функции

- •Построение мнимой части аналитической функции по ее действительной части

- •Лекция №12 Элементарные аналитические функции

- •Точки, в которых нарушается конформное отображение

- •Лекция № 13 Свойства дробно-линейной функции Групповое свойство дробно-линейной функции

- •Лекция №14 Круговое свойство дробно-линейной функции.

- •Лекция №15 Образы областей, ограниченных прямой или окружность при дробно-линейном отображении

- •Неподвижные точки дробно-линейного отображения

- •Построение дробно-линейной функции, заданной в трех точках

- •Инвариантность двойного отношения при дробно-линейном преобразовании.

- •Отображение областей ограниченных прямыми илиокружностями.

- •Лекция №16 Показательная функция

- •Лекция №17 Тригонометрические функции cosZ, sinZ

- •Лекция №18 Гиперболические функции вещественного переменного.

- •Формулы приведения.

- •Лекция №19 Однозначные ветви многозначных функций.

- •Лекция №20 Логарифмы

- •Логарифмическая функция

- •Лекция №21 Степень с произвольным показателем

- •Общая степенная и показательная функция

- •Логарифм по произвольному основанию.

- •Понятие поверхности Римара

- •Лекция №22 Степенные ряды

- •Понятие верхнего предела вещественной числовой последовательности

- •Дифференцирование степенных рядов

- •Вопросы к экзамену по тфкп

- •Литература.

Формулы приведения.

Из равенств

![]()

непосредственно вытекают формулы приведения, аналогичные функциям приведения для вещественных функций sinx и cosx.

Докажем, например, что справедливы равенства:

В

самом деле, полагая, что Z1

= Z,

а Z2

=

![]() мы получаем:

мы получаем:

Аналогично выводятся остальные формулы приведения.

Лекция №19 Однозначные ветви многозначных функций.

Пусть

функция W

= f(Z)

отображает множество

![]() ,

на множество

,

на множество![]() ,

тогда функцияZ

= φ(W),

отображающая множество D

на множество E,

которая ставит в соответствие

,

тогда функцияZ

= φ(W),

отображающая множество D

на множество E,

которая ставит в соответствие

![]() точке

точке![]() ее полный прообраз при отображенииW

= f(Z),

т. е. все такие

ее полный прообраз при отображенииW

= f(Z),

т. е. все такие

![]() ,

в которыхf(Z)

= W,

называется обратной

функцией.

,

в которыхf(Z)

= W,

называется обратной

функцией.

Обратные функции комплексного переменного для однозначных функций W=f(Z), как правило, являются многозначными.

Например,

для функции W

= Zn

обратная функция

![]() являетсяn-значной,

а для функции W

= eZ

обратная функция Z

= lnW

будет бесконечно-значной.

являетсяn-значной,

а для функции W

= eZ

обратная функция Z

= lnW

будет бесконечно-значной.

С целью изучения многозначной функции при помощи разработанного аппарата для однозначных функций выделяют однозначные ветви. Это осуществляется по следующей схеме:

Пусть

в области g![]() (W)

нам задана однозначная обобщенно

непрерывная функция Z

= f(W).

Как известно, образ G

(W)

нам задана однозначная обобщенно

непрерывная функция Z

= f(W).

Как известно, образ G![]() (Z)

области g

будет также областью.

(Z)

области g

будет также областью.

Пусть область g каким-то образом удалось разбить на конечное или счетное число попарно не пересекающихся областей gk, обладающих свойствами:

точки

(W)

точки

(W) либо принадлежащей только какой-то

одной областиgk,

либо являющейся граничной точкой

нескольких областей gk.

либо принадлежащей только какой-то

одной областиgk,

либо являющейся граничной точкой

нескольких областей gk.Функция Z = f(W) переводит две различные точки (W1) и (W2)

gk

в различные точки, т. е. отображение

является взаимно однозначным.

gk

в различные точки, т. е. отображение

является взаимно однозначным.

Легко

видеть, что образами областей gk![]() (W)

при отображении Z

= f(W)

будут и области Gk

(W)

при отображении Z

= f(W)

будут и области Gk![]() (Z),

причем граничные точки областей gk,

которые принадлежат g,

будут отображаться в граничные точки

областей Gk.

(Z),

причем граничные точки областей gk,

которые принадлежат g,

будут отображаться в граничные точки

областей Gk.

Легко видеть, что отображение Z = f(W) области gk будет взаимнооднозначным. Поэтому существует однозначная обратная функция W=Fk(Z), отображающая уже Gk на gk. При различных k мы получаем различные обратные функции.

Эти однозначные обратные функции и называются ветвями обратной функции W = F(Z), отображающей множество G на множество g.

Эти ветви получаются следующим образом из обратной функции W = F(Z). Значения функции W = F(Z) на Gk ограничиваются тем, что принадлежат области gk.

Z=f(W)

задана на g![]() (W),

обратная функция W=F(Z)

задана на множестве G=f(g)

плоскости

(Z) (это

многозначная функция).

(W),

обратная функция W=F(Z)

задана на множестве G=f(g)

плоскости

(Z) (это

многозначная функция).

Область

g

разбили на части g1,

g2,

… ,gn,

образы их будут областью Gk

для

![]() g.

g.

Существует функция W=Fk(Z), однозначная ветвь обратной функции W=F(Z), значение функции W=F(Z) ограничиваются тем…

Как

видно, характер областей Gk![]() (Z)

и, следовательно, характер однозначных

ветвей W

= Fk(Z)

существенно зависит от способа разбиения

области g

(Z)

и, следовательно, характер однозначных

ветвей W

= Fk(Z)

существенно зависит от способа разбиения

области g![]() (W)

на области gk.

(W)

на области gk.

Отметим,

что в прошедших случаях удается разбить

область g

плоскости (W)

на части gk

таким

образом, что все их образы Gk

будут совпадать между собой. Обозначим

их через

![]() .

Тогда на одном и том же множестве

.

Тогда на одном и том же множестве![]() определятся однозначные ветвиW

= Fk(Z).

определятся однозначные ветвиW

= Fk(Z).

Приведенный

способ выделения однозначных ветвей

из многозначной функции, вообще говоря,

не применим к произвольным обобщенно

непрерывным функциям Z

= f(W),

но он всегда применим к аналогичным

функциям Z

= f(W)

в области g![]() (W),

за исключением изолированных точек, в

которых функция обращается в бесконечность.

(W),

за исключением изолированных точек, в

которых функция обращается в бесконечность.

Аналитическая

функция Z

= f(W)

называется однолистной

в области g![]() (W),

если она принимает различные значения

в различных точках множества g,

т.е. является инъективной.

(W),

если она принимает различные значения

в различных точках множества g,

т.е. является инъективной.

Если

же функция Z

= f(W)

принимает одно и тоже значения в некоторых

точках области g![]() (W),

то она называется многолистной.

(W),

то она называется многолистной.

Выше

мы разбиваем область g![]() (W)

на области одномерности gk,

в которой она была однолистной. Таким

образом, выделение однозначных ветвей

многозначной функции сводится к разбиению

многолистной области g

(W)

на области одномерности gk,

в которой она была однолистной. Таким

образом, выделение однозначных ветвей

многозначной функции сводится к разбиению

многолистной области g![]() (W)

функции Z

= f(W)

на области однолистности g1,

g2,

…

(W)

функции Z

= f(W)

на области однолистности g1,

g2,

…

Пример.

Функция

W

=

![]() (1)

(Это то же W

= F(Z)).

Эта функция является n-значной

в

(1)

(Это то же W

= F(Z)).

Эта функция является n-значной

в

![]() точкеZ

точкеZ

![]() 0 и ∞

она принимает

n

значений

0 и ∞

она принимает

n

значений

![]() (2),

(2),

которые располагаются в вершинах правильного n-угольника с центром в нуле.

Очевидно, функция (1) является обратной для аналитической функции

Z=Wn (3).

Функция (3) принимает равные значения во всех точках (2), следовательно, эта функция является n-мерной.

Т.

к. функция (3) принимает равные значения

в вершинах правильного n-угольника

плоскости (W)

с центром в нуле (0),

то область однолистности не должна

содержать ни одной пары таких точек.

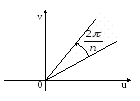

Наиболее простой областью одномерности

функции (3) является внутренность угла

раствора

![]() с вершиной в нуле.

с вершиной в нуле.

Следовательно,

n-листная

плоскость (W)

допускает разбиение на n-однолистных

областей gk,

являющиеся углами, которые образуют

между собой лучи, выходящие из нуля, под

углами кратными

![]() друг к другу.

друг к другу.

Пусть

эти лучи составляют с действительной

осью и углы

![]()

Очевидно,

функция (3) отобразит эти лучи в один

луч, который составляет с осью x-ов

угол:

![]()

А

область gk

отобразится на область

![]() ,

ограниченную этим лучом.

,

ограниченную этим лучом.

Будем

рассматривать функцию (1) на области

![]() ограничивая тем, что ее значение

принадлежат некоторой областиgk.

Тогда мы получим n

однозначных

ветвей, которые будем обозначать

соответственно.

ограничивая тем, что ее значение

принадлежат некоторой областиgk.

Тогда мы получим n

однозначных

ветвей, которые будем обозначать

соответственно.