- •Ю.Н. Гондин, в.А. Колюнов, б.В. Устинов

- •Содержание

- •Опорный конспект лекций

- •1. Основные этапы конструирования станков

- •2. Определение основных технических характеристик станка

- •2.1. Определение предельных значений частот вращения шпинделя и предельных значений подач

- •Скорости резания, допускаемые станками и инструментом, в м/мин

- •Значения Rs и zs

- •2.2. Предварительное определение мощности электродвигателя

- •3. Разработка кинематической схемы

- •3.1. Выбор типа привода

- •3.2. Компоновка привода главного движения

- •3.3. Выбор типа последней передачи

- •Рекомендуемые значения окружных скоростей

- •3.4. Кинематические расчеты коробок скоростей

- •3.4.1. Множительные структуры коробок скоростей

- •Тогда передаточное отношение передач, согласно графику, будет

- •Ряды предпочтительных чисел коробок скоростей

- •Структуры коробок скоростей в зависимости от количества скоростей в приводе

- •3.4.2. Коробки скоростей с бесступенчатым регулированием

- •3.4.3. Коробки скоростей со сложенной структурой

- •Со сложенной структурой

- •3.4.4. Особые множительные структуры

- •Характеристиками передач

- •Частоты вращения вала электродвигателя при и

- •3.5. Особенности кинематического расчета коробок подач

- •И график частот вращения (б)

- •4. Компоновки станков

- •Консольного (I) и бесконсольного (II) фрезерных станков:

- •4.1. Структурный анализ базовых компоновок

- •Компоновке узлов токарного станка

- •Ограничивающих условий

- •4.2. Установление и фиксация взаимосвязи отправных позиций проекта общего вида станка

- •5. Шпиндельные узлы станков

- •5.1. Конструкции шпиндельных узлов на подшипниках качения

- •Основные типы концов шпинделей

- •Точность и быстроходность шпиндельных узлов на разных опорах

- •Границы применимости различных методов смазывания

- •Рекомендуемые для шпинделей марки стали и методы упрочнения

- •Коническом двухрядном в передней опоре

- •В передней опоре

- •Рекомендуемые классы точности подшипников качения для шпинделей станков

- •5.2. Конструкции шпиндельных узлов на подшипниках скольжения

- •Масляными клиньями

- •Рекомендуемые для шпинделей с опорами на подшипниках жидкостного трения марки стали и методы упрочнения

- •5.3. Алгоритм проектирования шпиндельного узла

- •Допустимые значения температуры нагрева наружного кольца подшипника качения в с

- •Выбор типа опор в зависимости от основных параметров шпиндельного узла

- •Приводные элементы шпиндельных узлов в зависимости от класса точности станка

- •6. Проектирование привода главного движения станка

- •С трехступенчатой коробкой скоростей

- •(С прямозубыми передачами)

- •6.1. Устройства для соединения вала двигателя с первым валом коробок скоростей

- •Материал шкивов

- •Геометрические параметры зубчатых ремней

- •Ширина ремня в зависимости от модуля

- •6.2. Передачи зацеплением

- •Характеристика зубчатых колес

- •6.3. Валы

- •Рекомендуемые для силовых зубчатых колес (цилиндрических и конических) марки стали и методы упрочнения

- •Требования к твердости валов и рекомендуемые марки стали и методы упрочнения

- •6.4. Специфика расчета передач коробок скоростей

- •На шпинделе от частоты вращения n

- •Здесь DиDсвыражены в метрах, аС1– в килограммах.

- •6.5. Механизмы переключения коробок скоростей

- •7. Базовые детали и направляющие

- •7.1. Конструктивные формы базовых деталей и материалы

- •7.2. Расчет базовых деталей

- •Значения коэффициентов k1 и k2 в зависимости от расположения перегородок в станине

- •7.3. Конструкция направляющих станков и их расчет

- •Конструктивные схемы направляющих

- •8. Фундаменты станков

- •Факторы, определяющие выбор способа установки станков, обеспечивающего их нормальную работоспособность

- •8.1. Рекомендации по установке станков нормальной точности на фундаменты

- •Высота фундаментов под металлорежущие станки нормальной точности массой до 30 т (сНиП II-б.7-70)

- •8.2. Расчеты фундаментов

- •Характеристики прочности и жесткости грунтов

- •9. Контроль знаний Контрольные вопросы

- •Задачи к экзаменационным билетам

- •Глоссарий

- •Список литературы

Рекомендуемые значения окружных скоростей

|

Тип передачи |

Рекомендуемая окружная скорость, м/с |

Плавность вращения шпинделя* |

Наибольшая скорость резания, м/мин** |

Рекомендации по применению в средних станках |

|

Прямозубые зубчатые колеса |

9 |

Низкая |

540 |

В станках с n < 10001500 мин-1 и пониженными требованиями к шероховатости обработки. При наличии перебора, переключаемого скользящими зубчатыми колесами |

|

Косозубые зубчатые колеса |

14 |

Средняя |

840 |

В станках с n = 20002500 мин-1 и нормальными требованиями к шероховатости обработки (с выполнением чистовых операций) |

|

Ременная |

25 (при необходимости и выше) |

Высокая |

1500 |

В станках с n 2500 мин-1 и высокими требованиями к шероховатости обработки (с выполнением чистовых и отделочных операций). Станки с разделенным приводом |

Примечания: * При одинаковой точности изготовления передач.

** При диаметре обрабатываемой детали, равном диаметру зубчатого колеса на шпинделе.

В станках с высокими требованиями к шероховатости обработанной поверхности и с высокими частотами вращения шпинделя применяют ременную передачу непосредственно на шпиндель. Диаметр шкива при этом должен быть не менее максимального диаметра обработки.

В станках с прямолинейным главным движением в качестве последней передачи используются механизмы: зубчатое колесо – рейка, червяк – рейка, ходовой винт – гайка, кулисный, кулисно-шатунный, поршень – цилиндр. В продольно-строгальных станках применяются передачи: зубчатое колесо – рейка, червяк – рейка, поршень – цилиндр и редко (в тихоходных тяжелых станках) – ходовой винт – гайка. Для повышения плавности движения стола используют косозубые и шевронные реечные передачи, а зубчатое колесо на валу реечного зубчатого колеса или червяка делают возможно бóльшего диаметра. В поперечно-строгальных и долбежных станках применяются: кулисный механизм, шатунно-кулисный механизм, поршень – цилиндр. В станках с максимальной длиной хода ползуна до 300 мм используется однокулисный механизм с постоянной длиной кулисы; в станках средних размеров (максимальная длина хода ползуна 500-600 мм) – однокулисный механизм с переменной длиной кулисы, обеспечивающий большее постоянство скорости рабочего хода ползуна; в станках с большой длиной хода ползуна (600 м и выше) – механизм с двумя кулисами, чем достигается почти постоянная скорость резания по всей длине обработки. Кулисно-шатунный механизм имеет меньшие габаритные размеры, чем двухкулисный, но с точки зрения постоянства скорости резания менее целесообразен. В протяжных станках применяется в основном гидравлический привод и редко ходовой винт – гайка.

3.4. Кинематические расчеты коробок скоростей

3.4.1. Множительные структуры коробок скоростей

Закономерность геометрического ряда частот вращения шпинделя позволяет проектировать коробки скоростей наиболее простой структуры, состоящей из элементарных двухваловых механизмов, последовательно соединенных между собой в одну или несколько кинематических цепей. Такая структура называется множительной, так как кинематические условия настройки этих приводов определяются свойствами множительных групп передачи, а общее число скоростей получается перемножением чисел скоростей элементарных двухваловых передач [6].

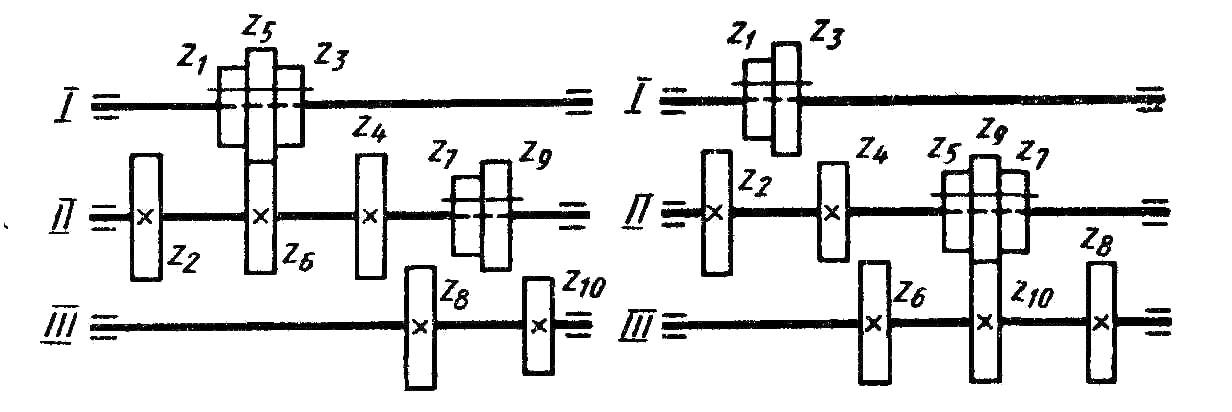

Рассмотрим устройство шестиступенчатой коробки скоростей (рис. 3.1, а). Для передачи вращения от вала I валу II служит множительный механизм с трехвенцовым блоком, а от вала II валу III – с двухвенцовым блоком. В результате последовательного соединения этих элементарных механизмов при одной скорости ведущего вала I ведомый вал III (или шпиндель) может иметь шесть различных скоростей.

-

а)

б)

Рис. 3.1. Кинематическая схема шестиступенчатой коробки скоростей

Совокупность передач, связывающих вращение двух соседних валов, образует группу передач. Ее характеризуют два показателя: количество передач в группе ри величины их передаточных отношенийi.

В рассматриваемой схеме даны две множительные группы: первая состоит из трех передач (z1 – z2, z3 – z4, z5 – z6), вторая – из двух (z7 – z8, z9 – z10). Порядок чередования групп вдоль кинематической цепи характеризует конструктивный вариант коробки. Его условно можно выразить в виде структурной формулы: zn = 6 = 3 2.

На рис. 3.1, б представлена схема шестиступенчатой коробки скоростей, имеющей другой конструктивный вариант (порядок). Здесь в первой группе две передачи (z1 – z2, z3 – z4), a во второй группе – три (z5 – z6, z7 – z8, z9 – z10).

Структурная формула для этого варианта zn= 6 = 2 · 3. В общем виде число ступеней скорости

![]() ,

,

где ра, рb, …, pm – число передач в первой, второй, …, m-й группах.

Количество конструктивных вариантов одной и той же структуры равно числу перестановок m групп, т.е.

![]() ,

,

где q – число групп с одинаковым количеством передач.

Для

нашего случая т

=

2, q

=

1, следовательно,

![]() ,

аzn

= 6 = 3

·

2

= 2

·

3.

Если

принять число передач в группах 2 и 3, то

для 12-ступенчатой коробки zn

= 12

= 3·2·2 = 2·3·2 = 2·2·3. Так как т

=

3, q

= 2, то число конструктивных вариантов

,

аzn

= 6 = 3

·

2

= 2

·

3.

Если

принять число передач в группах 2 и 3, то

для 12-ступенчатой коробки zn

= 12

= 3·2·2 = 2·3·2 = 2·2·3. Так как т

=

3, q

= 2, то число конструктивных вариантов

![]() .

.

Передаточные отношения зависят от так называемой характеристики группы, обусловленной кинематическим порядком (вариантом) включения передач при переходе от одной частоты вращения шпинделя к другой.

Вернемся к рис. 3.1, а. Примем порядок включения: используем все три положения блока z2 – z4 – z6 сначала при левом положении шестерен z7 – z9, а затем при правом положении. Если п – частота вращения вала I, то ряд чисел оборотов вала III можно выразить следующими равенствами:

При последовательном переключении колес первой группы частота вращения вала III изменяется в φ раз. Переключение колес второй группы (c n1 на n4, c n2 на n5 или с n3 на n6) дает увеличение частоты вращения в φ3 раз. В общем случае при переключении передач в какой-либо группе частота вращения выходного вала (шпинделя) изменяется в φx раз. Показатель степени х называется характеристикой множительной группы передач. Для принятого нами кинематического порядка характеристика первой группы передач x1 = 1, а второй х2 = 3. Структурную формулу, уточняющую не только конструктивный, но и кинематический порядок, принято записывать так:

![]()

Здесь

место группы в формуле показывает

конструктивный порядок и номер группы,

а индекс – ее характеристику. Для нашего

примера zn

= 6 = 3123.

Такая запись означает, что первая группа

имеет три передачи, а ее характеристика

x1

= 1; вторая группа – две передачи, а ее

характеристика х2

= 3. Группу передач, имеющую характеристику

х

= 1, называют основной

группой,

остальные группы (с х

>1) – переборными.

Величина х

в общем случае не может быть произвольной,

за исключением случаев, когда мы

искусственно изменяем характеристику.

Если первая группа является основной,

то характеристика последующих групп

равна числу ступеней скорости совокупности

групповых передач, кинематически

предшествующих данной группе. Это

положение представляется в следующем

виде. Если x1

= 1, то х2

= pa,

х3

= рa

pb…,

хm

= рa

pb…pm-1,

например, zn

= 8 = 212224;

zn

= 12 = 312326;

zn

= 18 = 313329.

Возможны и другие кинематические

варианты, например, zn

= 12 = 312623

= 233126

= 263123

= 232631

= 262331.

Общее их количество равно числу

перестановок из m

элементов, т.е.

![]() .

Для рассматриваемого случая (zn

= 6) kкн

= 1·2 = 2. Общее количество возможных

вариантов (конструктивных и кинематических)

для обычных множительных структур

.

Для рассматриваемого случая (zn

= 6) kкн

= 1·2 = 2. Общее количество возможных

вариантов (конструктивных и кинематических)

для обычных множительных структур

![]() .

.

Для

шестиступенчатой коробки скоростей

(см. рис. 3.1) m

= 2, q

= 1,

![]() ,

а варианты:zn

= 6 = 3123=

2331

= 2132

= 3221.

,

а варианты:zn

= 6 = 3123=

2331

= 2132

= 3221.

Графическое изображение множительной структуры основано на условном графическом изображении валов и передач. Проведем две вертикальных линии I и II (рис. 3.2, а). Отложим от линии 00 отрезки, равные lg n1, lg n2, lg n3... Через точки 1, 2, 3, ... проведем горизонтальные линии. Вертикали I и II условно изображают валы, а точки 1, 2, 3, ... – их угловые скорости. Число точек на вертикальной линии указывает на количество угловых скоростей данного вала. Отрезки 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, … равны lg φ.

|

|

|

|

а) |

б) |

Рис. 3.2. Графическое изображение множительной структуры

Передачи условно изображают прямыми линиями – лучами (например, 6 – 5,6 – 3,6 – 1). Концы лучей соединяют с точками, соответствующими частотам вращения ведущего и ведомого валов. Луч6– I, например, изображает зубчатую передачу. Колесо сz1вращается с валом I со скоростьюn5, а колесо сz2вращается с валом II cо скоростьюn1.

Лучи с наклоном вверх (считая слева направо) изображают ускорительную передачу, а направленные вниз – замедляющую (редуцирующую) передачу. Передаточное отношение передачи i = φ ± Sx, где Sx – число интервалов (lg φ), на которое поднимается или опускается луч, изображающий передачу. Для ускорительной передачи s имеет положительное значение, для замедлительной – отрицательное. Пусть лучи 6 – 1, 6 – 3 и 6 – 5 (рис. 3.2, а) изображают для примера группу передач с трехвенцовым блоком (например, z1 – z2, z3 – z4, z5 – z6, рис. 3.1, а).