медицинская ботаника

.pdf

Морфология вегетативных органов. Побег и его части |

|

|

81 |

|||||

А |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

8 |

Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

15 |

16 |

В |

|

|

|

|

|

|

|

|

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

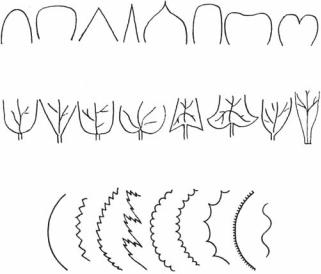

Рис. 2.10. Формы частей листовой пластинки:

А — верхушка: 1 — округлая, 2 — плоская; 3 — заостренная; 4 — острая; 5 — остроко< нечная; 6 — притупленная; 7 — выемчатая; 8 — двулопастная;

Б — основание: 9 — округлое; 10 — клиновидное, 11 — плоское; 12 — сердцевидное;

13— стреловидное; 14 — копьевидное; 15 — неравнобокое; 16 — зауженное;

В—край:17 —цельный;18 — зубчатый;19 — пильчатый;20 —неравномерно<двояко< пильчатый; 21 — городчатый; 22 — выемчатый; 23 — крупновыемчатый;24 —реснит<

чатый; 25 — волнистый

Жилкование листа — это характер прохождения жилок (проводя< щих пучков) в листовой пластинке (рис. 2.11). Для класса двудоль< ных характерно перистое и пальчатое жилкование, а для класса од< нодольных — дуговидное и параллельное. Перистое жилкование: вдоль листовой пластинки по центру проходит четко выраженная главная, или центральная, жилка, от которой в обе стороны равно< мерно отходят боковые жилки. Они доходят до края пластинки (пе ристо краевое жилкование), не доходят до края, дуговидно изгиба< ются и соединяются с вышележащими жилками (перисто петлевое жилкование) или многократно ветвятся, образуя густую сеть жилок (перисто сетчатое жилкование). Пальчатое жилкование: от основа< ния листовой пластинки веерообразно отходит несколько одинако< вых жилок с боковыми неветвящимися или многократно ветвящи< мисяжилками(пальчато сетчатоежилкование),доходящимидокрая (пальчато краевое жилкование), или петлевидно соединяющимися жилками(пальчато петлевое жилкование). Дуговидное ипараллельное жилкование: жилки равноценны, параллельны краю листа, дуговид<

82 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

ные или прямые, если листовая пластинка линейная. Встречаются и сочетаниядвухтиповжилкования,например:пальчато дуговидное, перисто дуговидное, пальчато перистое идр.

1 |

2 |

3 |

|

4 |

Рис. 2.11. Типы жилкования: |

|

|

|

|

|

1 — перисто<краевое; 2 — перисто<петле< |

|

|

|

|

|

вое; 3 — перисто<сетчатое; 4 — пальчато< |

|

|

|

|

|

перистое; 5 — пальчато<петлевое; 6 — |

|

|

|

|

|

пальчато<сетчатое; 7 — параллельное; 8 — |

5 |

|

6 |

7 |

8 |

дуговидное |

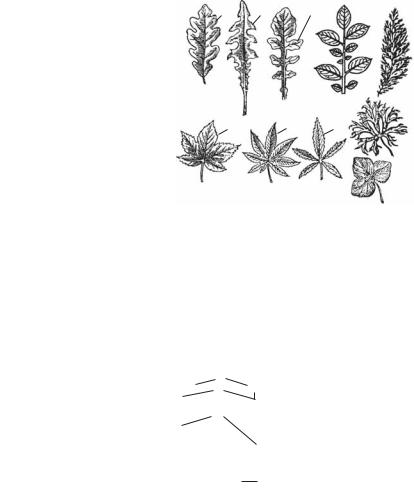

Различают два типа листьев — простые и сложные. Простые лис тья имеютоднупластинку.Онаможетбытьцельнойилиизрезанной. Лист считается цельным, если края пластинки цельные или их изре< занность не превышает 1/3 половины пластинки. Лист считается из резанным (расчлененным), еслиизрезанностьпревышает1/3половины пластинки.Уцельныхлистьев,какправило,хорошоразличимыиопи< сываютсявсеморфологическиепризнаки:формапластинки,ееосно< вание, верхушка, край, тип жилкования. У расчлененных листьев очертанияверхушкииоснованияневсегдаможноопределить,ахарак< теристика края относится уже не к пластинке, а к свободным ее час< тям —лопастям, долям, сегментам. Поформепластинки,расположе< ниюичислусвободныхчастейразличаютизрезанныелистьяперистые, тройчатые и пальчатые (рис. 2.12). По степени изрезанности и отно< сительнымразмерамсвободныхчастейэтилистьяподразделяютсяна лопастные (свободныечасти —лопасти;изрезанностьсоставляетбо< лее1/3,номенее1/2полупластинки),раздельные,илиразделенные(сво< бодные части — доли равны 1/2 полупластинки и более), и рассечен ные (изрезанныена сегменты дооснованияпальчатойпластинкиили до рахиса перистой пластинки). При описании изрезанных листьев отмечается форма свободных частей и характер их края (например: долиланцетные,покраюпильчатые).Изрезанностьможетбытьдвой< ной,тройнойилимногократнойитогда,приописаниилистовойпла< стинки, характеризуется форма, верхушка и край долей и сегментов, или перышек листа, второго, третьего и последующих порядков.

Сложные листья состоят из нескольких черешковых или сидячих листочков. Заметно место их сочленения с черешком или рахисом, а после опадания обычно остается листовой рубец. От количества и расположениялисточковзависитназваниесложноголиста(рис. 2.13). Улистьевтройчато сложныхипальчато сложныхлисточкиприкреп< ляются к верхушке черешка, а у перисто сложных — к рахису,

Морфология вегетативных органов. Побег и его части |

83 |

или стержню,которыйявляетсяпродолжениемобщегочерешка.Если рахис разветвляется, листья становятся дважды или трижды перис то сложными (рис. 2.13, 5). Для сложных листьев характерно то, что при листопаде опадают отдельные листочки сложного листа (видны листовые рубцы), в то время как у рассеченных листьев, похожих внешненасложные,отделяетсяотстеблявесьлист,анеегосегменты.

Рис. 2.12. Листья простые с изре |

|

а |

б |

в |

|

|

|

|

|

|

|

||

занной пластинкой: |

|

|

|

|

|

|

1–5 —перистые:1 —перисто<лопа< |

|

|

|

|

|

|

стной, 2 — перисто<раздельный, |

|

|

|

|

|

|

или струговидный; 3 — перисто< |

|

|

|

|

|

|

рассеченный,илилировидный,4 — |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

неравномерно<прерывисто<перис< |

||||||

|

|

|

|

|

||

то<рассеченный; 5 — многократно< |

|

|

|

|

|

|

перисто<рассеченный; 6–9 — паль< |

|

а |

б |

|

в |

|

чатые:6 —пальчато<лопастной,7 — |

|

|

|

|

9 |

|

пальчато<раздельный, 8 — пальча< |

|

|

|

|

||

то<рассеченный,9 —трижды<паль< |

|

|

|

|

|

|

чато<перисто<рассеченный; 10 — |

6 |

|

7 |

8 |

|

|

тройчато<лопастной; а — лопасти, |

|

|

||||

|

|

|

|

10 |

||

б — доли; в — сегменты |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Для большинства растений характерна гетерофиллия, или разно листность, заключающаяся в том, что различные по местоположе< нию на стебле листья отличаются друг от друга размерами, формой, степенью изрезанности, развитостью частей и др. В этой связи выде< ляюттакие листовые формации:прикорневые, илирозеточные, листья; стеблевые низовые; стеблевые срединные; стеблевые верховые — это прицветники и прицветнички.

|

1 |

|

|

Рис. 2.13. Сложные |

|

|

|

|

|

листья: |

|

|

|

|

г |

1 — тройчато<слож< |

|

|

|

|

ный; 2 — пальчато< |

||

|

|

|

в |

||

|

|

|

|

сложный;3 —парно< |

|

|

|

|

б |

перисто<сложный; |

|

|

|

|

|

4 —непарноперисто< |

|

|

|

|

|

сложный; 5 — дваж< |

|

|

|

|

|

ды<непарноперисто< |

|

|

|

|

|

сложный; а — чере< |

|

|

|

|

а |

шок, б — рахис; в — |

|

|

|

|

черешочки, г — лис< |

||

2 |

3 |

4 |

5 |

||

точкисложноголиста |

Характер взаимного расположения листьев на стебле называется листорасположением. Оно аналогично расположению почек на стеб< ле (рис. 2.3) и бывает очередным, супротивным, мутовчатым, розе< точным (рис. 2.14).

84 |

|

|

Раздел 2. Морфология. Размножение |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.14. Типы листо |

|

|

|

|

|

расположения: |

|

|

|

|

|

1 — очередное, или |

|

|

|

|

|

спиральное (в узлах по |

|

|

|

|

|

одному листу); 2, 3 — |

|

|

|

|

|

супротивноеи накрест |

|

|

|

|

|

супротивное (в узлах |

|

|

|

|

|

по два супротивных |

|

|

|

|

|

листа); 4 — мутовчатое |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

(в узлах более двух ли< |

5 |

стьев); 5 — розеточное |

||||

Тип листа, листорасположение, наличие или отсутствие и раз< витость его частей — пластинки, черешка, прилистников,— наслед< ственные, исторически закрепленные признаки, которые учитыва< ются при систематизации растений. Существует также большое количествоописательныхпризнаков,имеющихзначениепривидовой характеристике,макроскопическоманализелекарственныхрастений и лекарственного растительного сырья. К ним относятся: окраска, размеры,консистенция(листьясухие,мясистые,пленчатые,чешуй< чатые), форма свободных частей, наличие и характер опушения лис< та или его частей, а также другие особенности.

Метаморфозы побега и его частей

Побегииихчасти,специализированныенавыполнениикаких<либо дополнительныхфункций,какправило,изменяютсвоюформуивнут<

4 |

5 |

23

1 |

9 |

|

10 |

||

|

11

8

6 |

7 |

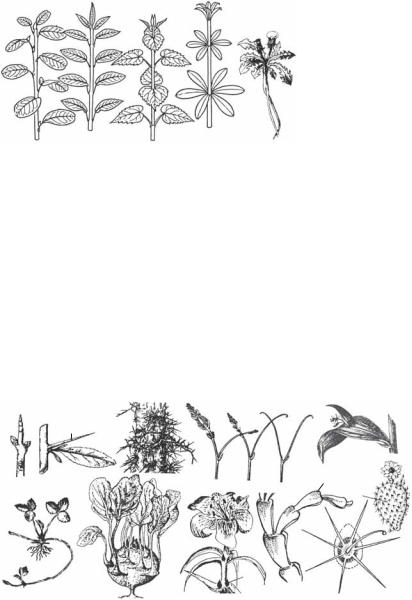

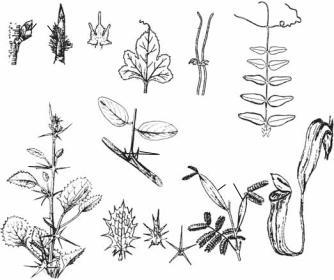

Рис. 2.15. Надземные метаморфозы побега:

1–3 — колючки из почек: верхушечной (1), пазушной (2), спящих (3); 4 — образова< ние усиков винограда; 5 — филлокладий иглицы; 6 — усы земляники; 7 — стеблеплод кольраби; 8 — выводковые луковички лилии; 9 — кладодии зигокактуса; 10 — мясис< тый зеленый суккулентный стебель опунции; 11 — пазушная почка (ареол) опунции с листьями<колючками и щетинками (глохидиями)

Морфология вегетативных органов. Метаморфозы побега и его частей |

85 |

|

|

реннее строение, т. е. подвергаются метаморфозу. Иногда видоиз< мененныепобегиморфологическисходнысметаморфозамилистаили корня,ноихвсегдаможноидентифицироватьпоместуположенияна растениииналичиюсоставныхчастей —узлов,междоузлий,листьев и почек(пускайдажевидоизмененныхилиредуцированных).Метамор< фозамподверженыиподземные,инадземныепобеги.

Надземные метаморфозы (рис. 2.15) носят характер приспособле< ния к условиям обитания, обеспечивают оптимальное положение

впространстве(усики),защищаютрастениеотизлишнегоиспарения,

аг

|

в |

3 |

1 |

|

|

|

б |

|

|

2 |

|

в |

5 |

6 |

4 |

|

|

е |

ж |

з |

д |

б |

|

и

к

|

|

|

|

в |

|

|

|

г |

е |

|

|

9 |

и |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

8 |

|

а |

б |

|

|

|

||

7 |

б |

|

10 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

в

Рис. 2.16. Подземные метаморфозы побега:

1–3 — корневища: удлиненное, тонкое (1), укороченное, утолщенное (2), клубневид< ное (3); 4–6 — луковицы (общий вид и продольные разрезы): пленчатая (4), чешуйча< тая (5), сложная (6); 7 — подземный столон; 8, 9 — клубни: утолщенная верхушечная почка подземного столона (8), утолщенный гипокотиль и основание главного побега (9); 10 — клубнелуковица (внешний вид и продольный разрез): а — узлы, б — прида< точные корни, в — верхушечная почка; г — боковые почки, д — донце — укорочен< ный, одревесневающий стебель, е — пленчатые листья<чешуи, ж — мясистые листья< чешуи, з — луковички (зубки); и — утолщенный запасающий стебель, к — глаз<

ки (боковые почки) и бровки (листовые рубцы)

86 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

|

|

поедания животными (колючки), обеспечивают расселение и возоб< новление (надземные столоны, плети, усы), увеличивают фотосинте< зирующуюповерхность(листовидныеуплощенныепобеги — филло кладииикладодии),накапливаютпитательныевещества(стеблеплоды) или воду (стебли или листья суккулентов) и др.

Подземные метаморфозы побега (рис. 2.16) большей частью спе< циализируются на резервировании запасных продуктов питания, а такжеобеспечиваютвегетативноевозобновление.

Следуетотличатьорганы аналогичные, которыеимеютразноепро< исхождение, но подобны по строению и выполняемым функциям (например, клубень и корнеклубень), от органов гомологичных, кото< рые имеют одинаковое происхождение, но отличаются морфологи< чески и функционально (например, луковица и колючка побегового происхождения).

2 |

|

|

6 |

1 |

3 |

4 |

5 |

11

7 |

13 |

12

9

810

Рис. 2.17. Метаморфозы листа:

1 — почечные и кроющие чешуи; 2–5 — стадии видоизменения частей листа в усики; 6 — усики — видоизменения рахиса и верхних листочков сложного листа; 7 — колюч< ки — видоизмененные листья; 8–10 — стадии превращения частей листа в колючки; 11 —прилистники,видоизмененныевколючки;12 —филлодии —уплощенныефото< синтезирующие черешки; 13 — ловчий аппарат насекомоядного растения

Метаморфозы листа и его частей (рис. 2.17) связаны с выполне< ниемлистьямидополнительныхфункций —защитной(чешуи,колюч ки), опорной (усики), фотосинтезирующей (филлодии), привлечения насекомых и животных (яркие прицветники, цветолистики), обеспе< чения азотного питания (ловчие аппараты) и др.

Морфология генеративных органов. Соцветие |

87 |

МОРФОЛОГИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

Основным генеративным органом покрытосеменных растений является цветок, образующийся из генеративной почки. Цветки мо< гутрасполагатьсяпоодиночнонаверхушкестебля,впазухахлистьев, но чаще они собраны на специализированном побеге и формируют

соцветие.

СОЦВЕТИЕ (INFLORESCENTIA)

С о ц в е т и е — это генеративный побег с цветками и прицвет< нымилисточками. Соцветие имеет главную ось и боковые оси первого, второго и последующих порядков. Цветки могут быть с цветоножка< ми или без цветоножек (сидячие), иметь зеленые или видоизменен< ные прицветники, или кроющие листья.

Восноверазличныхклассификацийиморфологическиххаракте< ристик типов соцветий лежат следующие признаки:

•местоположение на побеге (соцветия верхушечные и пазушные);

•способ нарастания побегов (соцветия моноподиальные и симпо диальные);

•степень и порядок ветвления побега (соцветия простые, сложные, комбинированные однородные и неоднородные);

•наличие или отсутствие и характер прицветников (олиственные соцветия с зелеными прицветниками — фрондозные, а с чешуе< видными прицветниками — брактеозные; безлистные, или голые, соцветия — с редуцированными прицветниками или без них);

•пол цветков, входящих в соцветие (соцветия моногамные — пес тичные,или женские; тычиночные, илимужские;и полигамные —

с однополыми и обоеполыми цветками);

•активностьапекса (соцветияверхоцветные,закрытые,илиопреде ленные,есливерхушкапобегаранопрекращаетрасти,заканчивает< сяцветком,которыйраспускаетсяраньшенижележащихцветков; соцветиябокоцветные,открытые,илинеопределенные,еслиглавная ось обладает неограниченным ростом, не оканчивается цветком,

цветкираспускаютсяпоследовательноснизувверх).

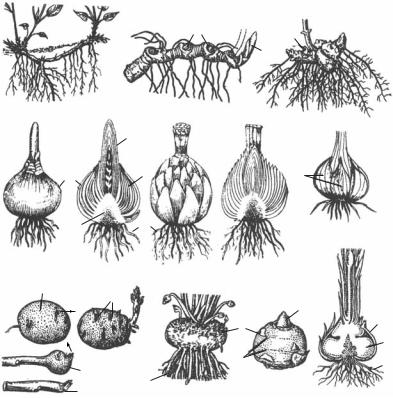

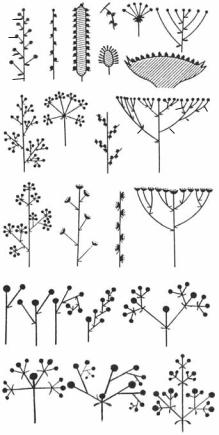

Для моноподиальных, или ботриоидных, соцветий характерно бо< ковое ветвлениеи моноподиальноенарастание.

Простые моноподиальные соцветия бывают открытые или закры< тые, с цветками сидячими или на цветоножках (рис. 2.18, 1–8). На< зовем наиболее широко распространенные соцветия. Кисть — глав< наяосьудлиненная,цветкиочередныенацветоножках;кистьбывает односторонняя, двусторонняя, плотная, рыхлая, прерывистая, прямостоячая, повислая и т. д. Колос — главная ось удлинена, цветки сидячие,очередные(подорожник). Початок —главнаяосьудлинен<

88 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

ная, утолщенная, цветки сидячие (аир). Сережка — главная ось по< никающая, опадающая, цветки сидячие, однополые. Зонтик —глав< ная ось сильно укорочена, цветоножки примерно одинаковые, вы< ходяткакбыизоднойточки(вишня,лук).Щиток —главнаяосьболее или менее хорошо развита, цветки очередные, цветоножки у нижних цветков длиннее, чем у верхних, из<за чего цветки находятся почти на одном уровне (груша, боярышник). Головка — главная ось укоро< чена,утолщена,цветкинаоченькороткихцветоножках(клевер).Кор зинка — главная ось горизонтально разрастается в общее ложе, цвет< ки мелкие, сидячие, с характерными типами венчиков (сем. астровые).

Сложные моноподиальные однородные соцветия (рис.2.18,9–12) — от главной оси отходят боковые оси второго и последующих поряд< ков с цветками или частными (элементарными) моноподиальными соцветиями (двойная кисть).

ж

е 4 5

6

б

а |

1 |

2 |

3 |

7 |

8 |

|

|

|

|

|

|

д б

г

|

10 |

ж |

в |

|

|

|

|

|

|

|

а |

9 |

|

11 |

12 |

|

|

|

|

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

Рис. 2.18. Соцветия:

1–8 —простыеботриоидные:кисть(1), колос (2), початок (3), сережка (4), зон< тик (5), щиток (6), головка (7), корзин< ка (8); 9–12 — сложные ботриоидные однородные:метелка(9),сложныйзон< тик (10), сложный колос (11), сложный щиток (12); 13–16 — сложные ботрио< идныенеоднородные:метелказонтиков (13), кисть корзинок (14), колос корзи< нок (15), щитковидная метелка корзи< нок (16); 17–22 — цимоидные: простой монохазий (17), завиток (18), извилина (19), дихазий (20), плейохазии (21, 22); 23 — тирс — метелка из дихазиев; а — главная ось; б — цветоножка; в, г, д — боковые оси первого и последующих порядков;е —цветки;ж —прицветники

Морфология генеративных органов. Соцветие |

89 |

Метелка —надлительнорастущейглавнойосинаходятсяобиль< но ветвящиеся оси последующих порядков, несущие цветки, кисти (кистевидная метелка) или щитки (щитковидная метелка). Сложный зонтик собран из простых зонтиков, или зонтичков (сем. сельдерей< ные). Сложный колос состоит из элементарных соцветий — колосков (сем. злаки). Сложный щиток состоит из простых щитков (сем. ро< зоцветные — рябина, арония).

Примерами сложных моноподиальных неоднородных (агрегатных) соцветий (рис. 2.18, 13–16) служат: метелка зонтиков, кисть корзи нок, колос корзинок, щитковидная метелка корзинок, метелка сложных колосков.

Длясимподиальных, илицимоидных, соцветий характернобоковое ветвление и симподиальное нарастание. Они обычно закрытые, так как рано образующийся верхушечный цветок прекращает развитие главной оси. Рост соцветия продолжает нижележащий боковой или боковыепобегипоследующихпорядков,которыетожезаканчиваются цветками.Цимоидныесоцветияподразделяютсянаследующиемор< фологическиетипы:монохазии, дихазии, плейохазии (рис.2.18,17–22). Простой монохазий — боковая ось одна или очередных осей две (лю< тиковые).Сложный монохазий — боковыхосейнесколько,каждаяось дает начало только одной перерастающей оси следующего порядка. Разновидностямисложногомонохазияявляютсязавиток,извилина, клубок. Завиток, или улитка — боковые оси второго и последующих порядков направлены в одну сторону (картофель, белена). Клубок — боковые оси завитка сильно укорочены, цветки скучены (свекла). Извилина — боковыеосивторогоипоследующихпорядковнаправле< нывразныестороны(ирис,гладиолус).Дихазий, развилина, или полу зонтик — две боковыеосивторогоипоследующихпорядковрасполо< женысупротивно(сем.гвоздичные).Плейохазий,илиложныйзонтик — боковые оси второго порядка расположены мутовчато, несут цветки, дихазииилимонохазии(сем.молочайные,кутровые).Ложныемутов ки — это плейохазии или дихазии с короткими цветоносами, распо< ложенные вокруг стебля в одной плоскости (сем. губоцветные).

Тирсы, иликомбинированные неоднородные соцветия (рис.2.18,23), характеризуются тем, что главная ось нарастает моноподиально, а боковые — симподиально, и степень разветвления боковых осей от основания соцветия к его верхушке снижается. Тирсы могут быть закрытыми и открытыми, с очередным и супротивным распо< ложениемчастныхсоцветий.Примерамиморфологическихвариаций тирса служат: кисть завитков (конский каштан), кисть двойных изви лин (норичник);щитковидный тирс (лапчаткапрямостоячая), колосо видный тирс (коровяк), сережковидный тирс (береза, дуб), зонтико видный тирс (герань), плейотирс (крапива).

90 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

|

|

ЦВЕТОК (FLOS)

Ц в е т о к представляет собой видоизмененный, укороченный, неразветвленный, ограниченный в росте побег, приспособленный к образованию спор и гамет. Он состоит из бесплодных (стерильных) и плодущих (фертильных) частей (рис. 2.19). К стерильным частям стеблевогопроисхожденияотносятсяцветоножкаицветоложе,алис< товогопроисхождения —цветолистики,составляющиеоколоцветник. Кфертильным частямцветкаотносятсягинецей —совокупностьпло< долистиковиандроцей —совокупностьтычинок.

в |

6 |

|

|

5 |

б |

|

|

|

|

4 |

|

|

|

Рис. 2.19. Строение цветка: |

|

|

|

1,2 —стеблевыечасти —цве< |

|

г |

|

|

|

тоножка, цветоложе; 3, 4 — |

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

стерильные цветолистики |

|

|

|

околоцветника: чашелисти< |

|

а |

|

д |

|

|

3 |

|

|

|

кичашечки,лепесткивенчи< |

|

|

|

ка; 5, 6 — фертильные части: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

андроцей (тычинки), гине< |

|

|

|

|

цей(пестик);а —тычиночная |

|

|

|

|

нить,б —пыльникс пыльцой |

|

|

|

|

в пыльцевых мешках, в — |

2 |

|

|

1 |

рыльце, г — столбик, д — за< |

|

|

вязь, е — семяпочка |

||

|

|

|

|

Цветоножка — стеблевидная часть, которой цветок прикрепля< етсякстеблю.Онахарактеризуетсяопределеннымипризнаками: дли< ной, толщиной, положением в пространстве, опушенностью и др. Если цветоножка не развита, то цветок сидячий. У основания цвето< ножкичасто имеются прицветники.

Цветоложе —верхняярасширеннаячастьцветоножки,укороченная главнаяосьссильносближеннымиузламиикороткимимеждоузлиями (рис. 2.20). К цветоложу прикрепляются все остальные части цветка, располагаясь либо кругами (циклически), либо по спирали (ацикли чески),аиногдаитемидругимобразом(гемициклически).Форма,раз<

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Рис. 2.20. Формы цветоложа:

1 — плоское; 2 — вогнутое чашевидное; 3 — выпуклое; 4 — полушаровидное полое; 5 — коническое выполненное; 6 — гипантий