медицинская ботаника

.pdf

Морфология генеративных органов. Цветок |

91 |

|

|

меры, выполненность, консистенция цветоложа могут быть различ< ными, что учитывается в систематике и при диагностике растений.

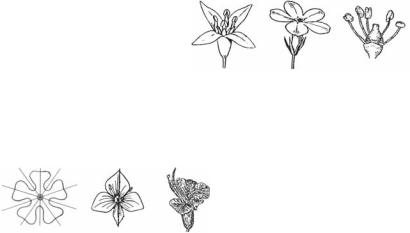

Околоцветник — pеrіgоnіum (Р) (рис. 2.21) — бывает двойным, или сложным, если состоит из чашечки (Са) и венчика (Со), и простым, илиоднородным, толичашечковидным (РСа),еслионзеленый,невзрач< ный, то ли венчиковидным (РСо), если он ярко окрашен или белый. В случаеотсутствияоколоцветника(Ро)цветокназываетсяголым, или беспокровным.Присрастаниицветоложа,частейоколоцветникаиты< чиночных нитей образуется гипантий, или «цветочная трубка» (сем. розоцветные,мальвовые).Довольночастопослеоплодотворенияги< пантийразрастаетсяивходитвсоставсочногооколоплодника(ябло< ко, тыквина).

Рис.2.21.Типы околоцветника:

1 — околоцветник простой сростно< листный; 2 — околоцветник двой< ной — Са5Со(5); 3 — цветок беспо<

кровный |

1 |

2 |

3 |

Похарактерусимметрии(рис.2.22)цветкиподразделяютсянасим метричные актиноморфные, или правильные (*) — осей симметрии несколько; симметричные зигоморфные, или неправильные ( ) — ось симметрии одна и асимметричные цветки,неимеющиениоднойоси симметрии.

|

|

|

Рис. 2.22. Симметрия цветка: |

|

|

|

1 — цветок актиноморфный; 2 — цве< |

|

|

|

ток зигоморфный; 3 — цветок асим< |

1 |

2 |

3 |

метричный |

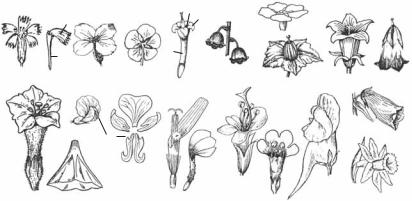

Чашечка — саlyх (Са) — состоит обычно из зеленых, иногда окра< шенных или видоизмененных чашелистиков, защищает внутренние частицветкаотповреждений,температурныхколебаний,способствует опылению и распространению растений. Чашечка (рис. 2.23) харак< теризуетсясимметрией(правильная, неправильная),свободойилисте< пеньюсрастаниячашелистиков(свободнолистная, сростнолистная — лопастная, или зубчатая, раздельная, рассеченная), количеством и ха< рактеромрасположениячашелистиков,формой,окраской,опушен< ностью,особенностьюфункционирования(опадающая,остающаяся приплодах,разрастающаяся,видоизмененная(Саm),редуцированная (Саr) и др.). Все эти признаки имеют диагностическое значение.

Венчик —соrоllа (Со) —внутренняя,обычнояркаяилибелаячасть двойногооколоцветника,состоящаяизлепестков. Венчикзащищает фертильныечастицветка,привлекаетопылителейокраской,запахом, нектаром.

92 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

Рис. 2.23. Чашечка — разнообразие форм и метаморфозов:

1–3 — чашечки правильные свободнолистные: 1 — крестовидная — четыре полярно супротивных чашелистика в одном (Са4) или в двух кругах (Са2+2); 2 — звездчатая (Са5) — пять свободных чашелистиков; 3 — опадающая (Са2) — два чашелистика, опадающих при раскрытии цветка; 4–7 — чашечки правильные сростнолистные: 4, 5 — колокольчатая и трубчатая (Са(5)) — чашелистиков пять, трубка разной длины и ширины, отгиб небольшой, зубчатый; 6 — чашечка колесовидная с подчашием

(Са(5)+(5)); 7 — чашечка, остающаяся и разрастающаяся при плоде; 8 — чашечка не< правильная, сростнолистная, двугубая — чашелистиков пять, из них три образуют

верхнюю губу, а две — нижнюю (или наоборот), трубка короткая; 9, 10 — чашечки яркоокрашенные, венчиковидные (СаСо); 11 — чашечка, редуцированная до воло< систого хохолка (Са∞r )

В лепестках некоторых цветков хорошо выражены его части: ноготок — зауженная нижняя часть и отгиб — расширенная и ото< гнутая верхняя часть. Лепестки без ноготка называются сидячими. Иногдалепесткиимеют нектарники различного строения, в том чис< лев видеямки,прикрытойилинеприкрытойчешуйкой.Еслилепест< ки свободные, то венчик свободнолепестный, если сросшиеся — вен чик сростнолепестный.Типыиформывенчиковвесьмаразнообразны (рис. 2.24). Они, как и другие морфологические признаки, имеют си< стематическоеидиагностическоезначение.

Правильные свободнолепестные венчики (рис.2.24,1–3): гвоздевид ный —лепестковпять,ноготкидлинные,отгибширокий; крестовид ный — образован четырьмя полярно супротивными лепестками, но< готки короткие, отгиб широкий; звездчатый — лепестков пять, ноготки короткие, отгиб широкий.

Правильныесростнолепестныевенчики(рис.2.24,4–8):трубчатый —

образованпятьюлепестками,которыесрастаютсявцилиндрическую трубку,отгибкороткий,зубчатыйилиневыражен;бубенчатый —трубка шаровидно<вздутая, отгиб зубчатый; колесовидный — трубка очень короткая,отгибширокий;колокольчатый —трубкакверхупостепенно расширенная,отгибзубчатыйилилопастной; воронковидный —труб< ка длинная, узкая, расширенная вверху, отгиб лопастной.

К неправильным свободнолепестным венчикам относится мотыль ковый (рис.2.24, 9), состоящийиз пяти лепестков:одиночного, круп< ного — паруса, или флага, двух боковых мелких, свободных — весел, и двухмелких, частично сросшихсяи образующих лодочку.

Морфология генеративных органов. Цветок |

93 |

Неправильныесростнолепестныевенчики (рис.2.24,10–15):язычко вый —лепестковпять,трубкаоченьузкая,отгибдлинныйязычковый, пятизубчатый;ложноязычковый —изтрехсросшихсялепестков,трубка узкая,короткая,отгибтрехзубчатый;двугубый —имееттрубку,верхнюю двухлопастнуюинижнюю —трехлопастнуюгубы;одногубый —этодву< губыйсредуцированнойнижнейиливерхнейгубой;личинковидный — обе губы развиты, нижняя сильно вздута, в основании имеется шпо рец —острыйполыйвырост;наперстковидный —имееткососрезанную трубкуималозаметныйотгиб.Иногдацветкиимеютпридаточныйвен< чик — привенчик (рис. 2.24, 16). Асимметричный венчик (рис. 2.22, 3) состоит из лепестков, каждый из которых имеет свою форму.

|

б |

д |

г |

|

|

7 |

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

в |

|

|

|

|

1 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

2 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

13 |

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

10 |

11 |

12 |

14 |

16 |

|

|

|

Рис. 2.24. Типы и формы венчиков:

1–3 — правильные свободнолепестные: 1 — гвоздевидный с ноготком (а) и отгибом (б); 2 — крестовидный; 3 — звездчатый; 4–8 — правильные сростнолепестные: 4 — трубчатый с трубкой (в), зубчиками отгиба (г) и зева (д); 5 — бубенчатый; 6 — колесо< видный;7 —колокольчатый;8 —воронковидный;9 —неправильныйсвободнолепест< ный — мотыльковый; 10–15 — неправильные сростнолепестные: 10 — язычковый; 11 —ложноязычковый;12 —двугубый;13 —одногубый;14 —личинковидныйсошпор<

цем; 15 — наперстковидный; 16 — венчик с привенчиком

Пол цветка определяетсяналичиемтычинокипестиков. Обоепо лый цветок ( ) имееттычинкиипестик.Раздельнополые цветки:муж ской, или тычиночный (

) имееттычинкиипестик.Раздельнополые цветки:муж ской, или тычиночный ( ), если есть только тычинки, женский, или

), если есть только тычинки, женский, или

пестичный ( ) —имеютсятолькопестики.Бесполый,илистерильный, цветок безтычинокипестиков(АоGо).Еслимужскиеиженскиецвет< ки находятся на одном экземпляре, растение называется однодомным (кукуруза),еслинаразныхэкземплярах —двудомным (крапива).Если растение имеет и обоеполые, и однополые цветки, то оно считается

) —имеютсятолькопестики.Бесполый,илистерильный, цветок безтычинокипестиков(АоGо).Еслимужскиеиженскиецвет< ки находятся на одном экземпляре, растение называется однодомным (кукуруза),еслинаразныхэкземплярах —двудомным (крапива).Если растение имеет и обоеполые, и однополые цветки, то оно считается

многодомным.

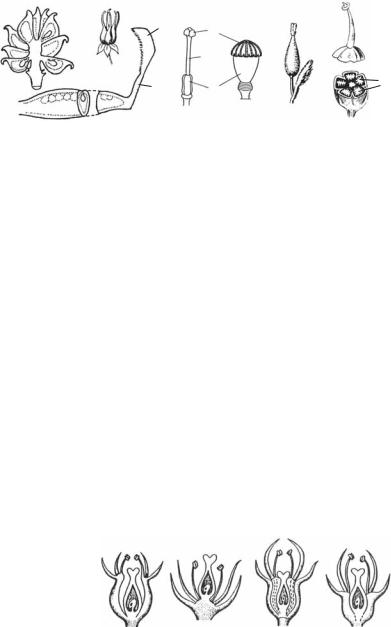

Андроцей — аndrосеum (А) —совокупность тычинок,или микроспо ролистиков — мужских органов цветка. Количество и морфология

94 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

тычинок —таксономическиепризнаки.Тычинка(рис.2.19,2.25)со< стоит из тычиночной нити и пыльника. Тычиночные нити могут быть тонкими и широкими, длинными и короткими, прямыми и ветвис< тыми, опушенными и голыми, с выростами различной формы и др. (рис. 2.25). Сидячие тычинки не имеют тычиночных нитей. Иногда в одном цветке длина тычиночных нитей, форма пыльников и др. мо< гут отличаться.

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

д |

|

3 |

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

1 |

в г |

2 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Рис. 2.25. Строение тычинок, типы андроцея: |

|

|

|||

1 — простая тычинка: а — тычиночная нить, б — пыльник, в — пыльцевые мешки, г — пыльцевыегнезда;д—связник;2–8 —типыандроцея:2 —свободнотычиночный,3 — однобратственный — А(∞); 4 — двубратственный А(9)+1; 5 — многобратственный, 6 — спайнопыльниковый; 7 — двусильный; 8 — четырехсильный

Пыльники (рис. 2.25, 1) — спорообразующие структуры, состоя< щиеиздвухпыльцевыхмешков,соединенныхсвязником.Каждыйпыль< цевой мешок имеет по два пыльцевых гнезда, где в процессе мейоза образуется пыльца — мужской гаметофит. Форма пыльников разно< образна. Иногда, вследствие редукции, может быть один пыльнико< выймешок,илипыльниковоегнездо(клещевина,алтей).Когдапыль< цасозревает,пыльникираскрываютсяспомощьюклапанов,трещин идругихприспособлений.Тычинкиснедоразвитымипыльникамина< зываются стаминодиями. Иногда они играют роль нектарников или железок.Прихарактеристике типов андроцея учитывают:количество тычинок, их развитость, размеры, степень срастания частей, а также отмечают окраску, наличиевыростов,нектарников и т. п.

Гинецей —gynoeceum (G) —совокупностьпестиков,плодолистиков, илимегаспоролистиков —женскихрепродуктивныхорганов,находя< щихсяобычновцентрецветка.Основныетипы гинецея:монокарпный, апокарпныйиценокарпный(рис.2.26). Монокарпный гинецей — пло< долистик один, он образует простой пестик с одним гнездом (G1). Апокарпный гинецей — плодолистиков, или простых пестиков, не< сколько или много, они свободные или слегка сросшиеся (G2< ∞). Це нокарпный гинецей —плодолистиков два иболее, они срастаются, об< разуя один сложный пестик (G(2< ∞)).

В пестике различаются три части: завязь, столбик и рыльце. Рыльце —верхняячастьпестика,имеющаяразличнуюформу:го<

ловчатую, лопастную, перистую, звездчатую и др. Обычно рыльце покрыто выростами, которые выделяют липкую сладкую жидкость.

Морфология генеративных органов. Цветок |

95 |

Она привлекает опылителей, удерживает пыльцу и стимулирует ее прорастание. При отсутствии столбика сидячее рыльце расположено на завязи.

|

2 |

в |

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

б |

а |

|

г |

|

|

|

|

||

1 |

а |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Рис. 2.26. Типы гинецея, части пестика:

1 — монокарпный; 2 — апокарпные; 3–6 — ценокарпные с различным числом срос< шихся плодолистиков; а — завязь; б — столбик; в — рыльце; г — гнезда завязи

Столбик — суженная часть пестика, соединяющая рыльце и за< вязь. Через него проходит пыльцевая трубка, доставляющая пыльцу к семязачатку.Вценокарпномгинецеестолбиковможетбытьнесколь< ко или много (обычно по числу плодолистиков, образовавших гине< цей).Длина столбиков можетизменяться у одногои того же вида (ге теростилия), что является приспособлением, препятствующим самоопылению.

Завязь — нижняя, расширенная, полая, спороносная часть пес< тика. В ее полостях, или гнездах, находятся семязачатки. Чаще всего количество гнезд в завязи соответствует числу плодолистиков, обра< зовавших пестик, однако в ценокарпных гинецеях возможен лизис перегородок,срастаниеплодолистиковкраямиидр.Тогда,приуста< новлениичислаплодолистиков,образующихсложныйпестик,нужно такжеучитыватьколичестволопастейрыльца,свободныхстолбиков, ребер или швов на завязи. При характеристике пестика обязательно указывается положение завязи. Оноопределяетсяформойцветоложа, расположением завязи на цветоложе относительно других частей цветка, а также тем, срастается завязь с цветоложем или она свобод< ная. Положение завязи может быть верхнее, нижнее и полунижнее (рис.2.27). Верхняя завязь (цветок околопестичный или подпестичный) присущамонокарпному (G1)иапокарпному(G2− ∞) гинецеям,распо< лагается свободно на плоском, выпуклом или вогнутом цветоложе,

Рис. 2.27. Положения |

|

|

|

|

завязи: |

|

|

|

|

1, 2 — верхнее; 3 — ниж< |

|

|

|

|

нее; 4 — полунижнее |

1 |

2 |

3 |

4 |

96 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

легкоотделяетсяотнего. Полунижняя завязь (цветок околопестичный) до половины срастается с чашевидным цветоложем (G(2)–) . Нижняя завязь (цветок надпестичный)характернадляценокарпногогинецея

(G –––).Она срастается со стенками вогнутого (чашевидного, бока<

(2 − ∞)

ловидного, кувшинчатого) цветоложа и обычно превращается после оплодотворения в сочную часть ложных плодов.

Семяпочка,илисемязачаток —многоклеточноеобразованиезавя< зисеменныхрастений,изкоторогопослеоплодотворенияразвивается семя (рис. 2.19). К плаценте семязачаток прикрепляется семяножкой, илифуникулюсом.Снаружиимеетсяодинилидвапокрова —интегумен та,которыенаверхушкенесрастаются,образуяпыльцевход,илимик ропиле. Часть семяпочки напротив микропиле называется халазой. Ядросемязачатка —нуцеллус,состоитизмножестваклеток,окружаю< щихцентральную,материнскую,илиархеспориальную,клетку.Семяпо< чеквзавязиможетбытьотодной(пшеница)додесятковитысяч(мак).

В зависимости от периодичности цветения различают растения

монокарпические, цветущиеразвжизни,и поликарпические, цветущие несколько или много раз. Продолжительность цветения также раз< лична, например, кактус «царица ночи» цветет одну ночь, а некото< рые орхидеи — два месяца.

|

4 |

А |

|

|

2 |

|

|

|

3 |

|

Рис. 2.28. Отображение строения цветка |

Б |

|

|

с помощью диаграммы и формулы: |

1 |

|

А — цветок; Б — диаграмма цветка; В — |

|

В |

|

5 |

формула цветка; 1 — чашелистики; 2 — |

* Са(5)Со5А5G(5) |

|

|

лепестки; 3 — тычинки (андроцей); 4 — |

|

|

пестик (гинецей); 5 — прицветник |

Части цветка можно обозначить в виде формулы спомощьюбукв, цифр и символов, записанных в определенной последовательности. Можнотакжесделатьсхематическуюпроекциюцветканаплоскость — диаграмму (рис. 2.28).

Созревание цветка, образование семян и плодов

В образовании семян и плодов основная роль принадлежит фер< тильным, спорогенным структурам цветка — тычинкам и плодолис< тикам. Тычинки являются микроспорофиллами. В их пыльцевых меш< ках,илимикроспорангиях,происходитмикроспорогенез —образование одноклеточныхмикроспори микрогаметогенез —развитиеиз микро спор мужских гаметофитов — пыльцевых зерен.

Плодолистики, иликарпели,являютсямегаспорофиллами ссемяза чатками.Внуцеллусесемязачатка —мегаспорангии — осуществляет< сямегаспорогенез —образованиеизматеринскойклеткитетрадымега

Морфология генеративных органов. Цветок |

97 |

спор, а затем мегагаметогенез — развитие из одной мегаспоры жен ского гаметофита — зародышевого мешка (рис. 2.29, 2.30).

Рис. 2.29. Мегаспорогенез: |

|

|

|

|

|

1 —семяножка;2 —интегу< |

|

|

|

|

|

менты; 3 — пыльцевход; |

5 |

|

|

|

|

4 — халаза; 5 — нуцеллус; |

|

|

|

|

|

6 — археспориальная, или |

|

4 |

7 |

|

9 |

материнская, клетка; 7,8 — |

|

6 |

8 |

||

стадиимейозаматеринской |

|

3 |

|

|

10 |

клетки; 9 — тетрада мега< |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

спор; 10 —халазальная ме< |

2 |

|

|

|

|

гаспора |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Созревшие пыльцевые зерна рассеиваются. Перенос пыльцы на рыльце пестика называется опылением и осуществляется перекрестно спомощьюбиотических(насекомые,птицы,животные)иабиотичес< ких (вода, ветер) агентов или путем самоопыления. После опыления происходитпрорастаниепыльцевогозернавпыльцевую трубку,несу< щуюдваспермия.Черезмикропилепыльцеваятрубкадостигаетзароды< шевогомешка.Одинспермийсливаетсясяйцеклеткой,образуядипло иднуюзиготу,а второйспермийсливаетсясцентральнымдиплоидным ядром зародышевого мешка, образуя триплоидную зиготу, или ядро эндосперма (рис. 2.30). Этот процесс у покрытосеменных растений описал С. Г. Навашин в 1898 году и назвал двойным оплодотворением.

3 |

б |

4 |

1

а

5

2

в

г

Рис. 2.30. Мегагаметогенез:

1 — халазальная мегаспора; 2 — последовательные стадии деления ядра; 3 — восьми< ядерная стадия развития зародышевого мешка: а — слияние полярных ядер и образо< вание центрального, или вторичного, ядра зародышевого мешка (2n); б — антиподы; в — яйцеклетка; г — синергиды; 4 — прорастание пыльцевойтрубкимужскогогамето< фита через пыльцевход к зародышевому мешку; 5 — два спермия

После двойного оплодотворения триплоидная зигота делится, образуя питательную ткань семени — эндосперм; из диплоидной зи< готыобразуется зародыш семени;интегументыпревращаютсявкожу ру семени; остатки нуцеллуса могут формировать питательную ткань

98 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

перисперм;стенкизавязи,иногдазавязьвместесцветоложем,илиги< пантий,формируют околоплодник.

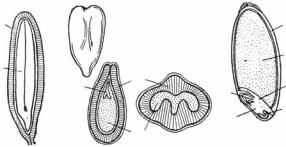

СЕМЯ (SEMEN)

С е м е н а разнообразныпо своей форме,размерам, окраске, ха< рактеру поверхности и др., однако все обычно состоят из семенной кожуры, зародыша и питательной ткани (рис. 2.31).

|

|

В |

|

1 |

|

1 |

|

|

Б |

|

|

|

|

2 |

|

3 |

1 |

|

|

3 |

3 |

||

|

|||

|

|

6 |

5 |

4 |

|

|

2 |

|

А |

|

Рис. 2.31. Строение семян:

А, Б — двудольных: тыквы (продольный разрез) и винограда (общий вид, продольный и поперечный разрезы); В — однодольного: пшеницы; 1 — кожура; 2 — эндо< сперм; 3–6 — зародыш: семядоли (3); корешок (4); стебелек (5); почечка (6)

Кожура защищает семя от высыхания, механического и других повреждений, может быть деревянистой (пальмы, сосна кедровая), пленчатой (зерновка злаков) или кожистой (горох, сосна).

Зародышсеменивключаетпервичныйкорешок,обращенныйксемя< входу,зачаточныйстебелек(подсемядольноеколено,илигипокотиль), семядолиипочечку,котораясостоитизконусанарастанияизачаточных листьев — примордиев. Число развитых семядолей у хвойных — от 6 до 12, у однодольных — одна, у двудольных — две. При прорастании семян семядоли могут: ассимилировать, если выносятся на поверх< ность и зеленеют (первичные листочки); запасать питательные веще< ства, если укрупняются и остаются в земле; синтезировать фитогор< моны;всасыватьпитательныевеществаизпочвы(щитокзлаков)и пр.

Запасныепитательныевеществачащевсегонакапливаютсяв эндо< сперме,иногдавперисперме.Обычновпроцессеразвитиязародыша эндосперм расходуется и к моменту созревания семян может частич< но или полностью исчезать.

Взависимости от места накопления питательных веществ разли< чают несколько типов семян (рис. 2.32).

Взависимостиот характера питательных веществ семена подраз< деляют на мучнистые — запасают крахмал (злаки, гречиха), белковые (горох, соя, фасоль), масличные (подсолнечник, арахис, соя, клеще< вина), роговидные,накапливающиегемицеллюлозы(пальмы).

Морфология генеративных органов. Семя. Плод |

99 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Рис. 2.32. Типы семян покрытосеменных:

1–3 — семена с эндоспермом, 4 — семена без эндосперма, 5 — семена с эндоспермом и периспермом, 6 — семена с периспермом

(Обозначено: черным — зародыш; белым — эндосперм; точками — перисперм)

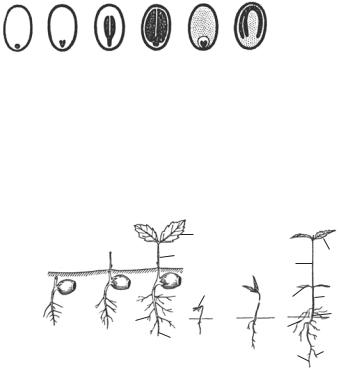

Надземноеилиподземноепрорастаниесеменипроисходитпосле короткогоилидлительногопериодапокоя,приопределеннойтемпе< ратуре и влажности. При прорастании семени (рис. 2.33) кожура ло< пается, зародышевый корешок растет вниз, превращаясь в главный

Рис. 2.33. Прорастание А |

|

|

8 |

Б |

|

семян: |

|

|

|

|

|

А — подземное; Б — |

|

6 |

|

|

8 |

надземное;1 —главный |

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

||

корень; 2 — боковые |

|

|

|

|

|

корни; 3 — придаточ< |

|

|

4 |

4 |

5 |

ные корни; 4 — семя< |

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

7 |

|

доли (первичные лис< |

2 |

|

|

|

|

точки); 5 — гипоко< |

|

|

3 |

|

|

|

1 |

|

|

||

тиль; 6 — эпикотиль; |

|

|

|

2 |

|

7 — корневая шейка; |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

8 —настоящиелисточки

корень, гипокотиль вытягивается, продвигая корень в почву и выно< сясемядолинаповерхность(принадземномпрорастании),далеетро< гается в рост почечка и эпикотиль.

ПЛОД (FRUCTUS)

П л о д образуетсяиззрелогогинецея,иногдаприучастиидругих структур цветка. Плод состоит из семян и околоплодника, или перикарпия. Структура околоплодника обычно однородна или подразделяетсянаслои:экзокарпий,мезокарпийиэндокарпий.Если вобразованииоколоплодникаучаствовалитолькостенкиверхнейза< вязи,топлодназываетсянастоящим.Еслипослеоплодотворения,кро< мезавязи,преобразуетсяиразрастаетсяцветоложе,частиоколоцвет< ника, гипантий, то плод условно считается ложным. На основании этого плоды, образованные нижней завязью, относят к ложным плодам.

Плоды весьма разнообразны по форме, размерам, опушенности, окраске, а также признакам, обеспечивающим формирование, раз< витие, созревание и распространение семян. В основу классифика< цииплодовположеныморфогенетическиеиморфологическиехарак<

100 |

Раздел 2. Морфология. Размножение |

теристики. В основе морфогенетической классификации лежит под< разделение:

•по типу гинецея, из которого формируется плод (апокарпные, мо нокарпные, ценокарпные ипсевдомонокарпные);

•по положению завязи — плоды из верхней, нижней и полунижней завязи.

В качестве морфологических признаков учитывается:

•консистенция околоплодника (плоды сухие и сочные);

•количество семян (плоды односеменные и многосеменные);

•способ высвобождения семян(плоды,вскрывающиесясамостоятель<

но, невскрывающиеся и распадающиеся).

Эволюция плодов шла от апокарпных — к ценокарпным; от рас< крывающихся — к нераскрывающимся; от сухих — к сочным. Наи< более примитивным считается апокарпный сухой многосеменной раскрывающийся плод — многолистовка, исходный для остальных типовплодов.

ПЛОДЫ МОНОКАРПНЫЕ, или ПРОСТЫЕ (рис. 2.34) Образуются из монокарпного гинецея. Подразделяются на сухие

и сочные.

Сухие |

Сочные |

Листовка —вскрываетсяпобрюшному |

Костянка — не |

шву,семянмного(сокирки,лавр) |

вскрывается, семя |

Орешек — невскрывающийся односе< |

одно, в околоплод< |

менной(кровохлебка,манжетка) |

нике хорошо раз< |

Боб — вскрывающийся по брюшному |

личимыэкзо<,мезо< |

и спинному швам, семян много, изредка — |

и эндокарпий, или |

одно,ониприкрепляютсякстворкам(горох, |

косточка (вишня, |

соя,термопсис) |

слива) |

Членистый боб — распадается поперек |

|

на членики (вязель, копеечник) |

|

а 5

1 |

3 |

4 |

2 |

|

б |

в г

Рис. 2.34. Плоды монокарпные:

1—листовка;2 —орешек;3 —боб;4 —членистыйбоб;5 —костянка:а —экзокарпий;

б— мезокарпий; в — эндокарпий (косточка); г — семя