- •Предисловие

- •Химическая термодинамика, как теоретическая основа биоэнергетики Предмет, методы и основные понятия химической термодинамики

- •Термодинамические системы: изолированные, закрытые, открытые, гомогенные, гетерогенные

- •Термодинамические параметры

- •Внутренняя энергия системы

- •Форма обмена энергии с окружающей средой

- •Первое начало термодинамики. Тепловые эффекты химических реакций

- •1. В изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная.

- •Изобарный и изохорный процессы. Энтальпия. Тепловые эффекты химических реакций

- •Термохимия. Закон Гесса

- •Влияние температуры и давления на тепловой эффект реакции

- •Использование закона Гесса в биохимических исследованиях

- •Энтропия. Второй закон термодинамики Энтропия

- •Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса

- •Принцип энергетического сопряжения

- •Химическое равновесие Обратимые и необратимые реакции. Константа равновесия

- •Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье

- •Учение о растворах Растворы

- •Физические свойства н2о и строение ее молекул

- •Механизм образования растворов

- •Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость

- •Влияние природы веществ на растворимость

- •Влияние давления на растворимость веществ

- •Влияние температуры на растворимость веществ

- •Влияние электролитов на растворимость веществ

- •Взаимная растворимость жидкостей

- •Способы выражения состава растворов

- •Термодинамические аспекты процесса растворения. Идеальные растворы

- •Коллигативные свойства разбавленных растворов

- •Диффузия и осмос в растворах

- •Роль осмоса в биологических процессах

- •Давление насыщенного пара растворителя над раствором. Закон Рауля

- •Следствия из закона Рауля

- •1) Растворы кипят при более высокой температуре, чем чистый растворитель;

- •2) Растворы замерзают при более низкой температуре, чем чистый растворитель.

- •Применение методов криоскопии и эбуллиоскопии

- •Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент Вант-Гоффа

- •Электролитическая диссоциация Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации

- •Общая характеристика электролитов

- •Слабые электролиты

- •Сильные электролиты

- •Диссоциация воды. Водородный показатель

- •Теория кислот и оснований. Буферные растворы Теория кислот и оснований

- •Буферные растворы Определение буферных систем и их классификация

- •Механизм действия буферных систем

- •Вычисление рН и рОн буферных систем. Уравнение Гендерсона-Гассельбаха

- •Буферная емкость

- •Буферные системы человеческого организма

- •Нарушения кислотно-оснóвного равновесия крови. Ацидоз. Алкалоз

- •Химическая кинетика и катализ Кинетика химических реакций

- •Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс

- •Кинетическая классификация химических реакций. Понятие о молекулярности и порядке химической реакции Порядок и молекулярность простых химических реакций

- •Понятие о сложных химических реакциях

- •Классификация сложных реакций

- •Измерение скорости химической реакции

- •Влияние температуры на скорость химической реакции

- •Катализ Общие положения и закономерности катализа

- •Механизм гомогенного и гетерогенного катализа

- •Особенности каталитической активности ферментов

- •2. Другим важным отличием ферментов от катализаторов небелковой природы является их высокая специфичность, т.Е. Избирательность действия.

- •Физическая химия дисперсных систем Определение дисперсных систем

- •Классификация дисперсных систем и их общая характеристика

- •Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию вещества дисперсной фазы и дисперсионной среды

- •Классификация по взаимодействию между частицами дисперсной фазы или степени структурированности системы

- •Классификация по характеру взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной средой

- •Методы получения дисперсных систем

- •Диспергирование жидкостей

- •Диспергирование газов

- •Конденсационные методы

- •Методы физической конденсации

- •Методы химической конденсации

- •Очистка золей

- •Компенсационный диализ и вивидиализ

- •Молекулярно-кинетические свойства золей

- •Броуновское движение

- •Диффузия

- •Седиментация в золях

- •Осмотическое давление в золях

- •Оптические свойства золей

- •Рассеяние света (опалесценция)

- •Оптические методы исследования коллоидных систем Ультрамикроскоп

- •Механизм образования и строение коллоидной частицы – мицеллы

- •1. Получение золя берлинской лазури:

- •2. Получение с помощью гидролиза FeCl3 золя гидроксида железа (III).

- •3. Получение золя As2s3:

- •Электрокинетические свойства золей

- •Устойчивость гидрофобных коллоидных систем. Коагуляция золей Виды устойчивости золей

- •Теория коагуляции Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека

- •Влияние электролитов на устойчивость золей. Порог коагуляции. Правило Шульца-Гарди

- •Чередование зон коагуляции

- •Коагуляции золей смесями электролитов

- •Скорость коагуляции

- •Коллоидная защита

- •Роль процессов коагуляции в промышленности, медицине, биологии

- •Растворы высокомолекулярных соединений

- •1) Своеобразное тепловое движение частиц растворенного вещества, схожее с броуновским движением мицелл в золях;

- •Общая характеристика высокомолекулярных соединений

- •Классификация полимеров

- •Набухание и растворение вмс

- •Термодинамические аспекты процесса набухания

- •Давление набухания

- •Свойства растворов высокомолекулярных соединений

- •Осмотическое давление растворов вмс

- •Онкотическое давление крови

- •Вязкость растворов полимеров

- •Свободная и связанная вода в растворах

- •Полиэлектролиты

- •Факторы, влияющие на устойчивость растворов полимеров. Высаливание

- •Электрохимия растворы электролитов как проводники второго рода. Электропроводность растворов электролитов

- •Эквивалентная электропроводность растворов

- •Практическое применение электропроводности

- •Равновесные электродные процессы

- •Металлический электрод

- •Измерение электродных потенциалов

- •Окислительно-восстановительные электроды

- •1. Переход окисленной формы в восстановленную и наоборот заключается только в обмене между ними электронами:

- •Диффузионный и мембранный потенциалы

- •Химические источники электрического тока. Гальванические элементы

- •Потенциометрия

- •Содержание

Вязкость растворов полимеров

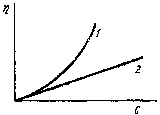

По вязкости растворы высокомолекулярных соединений резко отличаются от растворов низкомолекулярных веществ и золей. При одной и той же весовой концентрации вязкость растворов полимеров значительно больше вязкости растворов низкомолекулярных веществ и лиофобных золей (рис. 77), и с увеличением концентрации она резко возрастает.

Такая высокая вязкость растворов полимеров объясняется наличием в системе макромолекул, которые увеличивают силу трения при передвижении одного слоя жидкости относительно другого. Причем с уменьшение гибкости макромолекул, с возрастанием их размеров и концентрации в растворе увеличение силы трения становится все более существенным.

Рис. 77. Зависимость вязкости от концентрации: 1– раствора полимера;2– золя

Увеличение вязкости жидкости, связанное с присутствием в ней макромолекул полимера, принято характеризовать удельной вязкостью:

уд.=

где ηр – вязкость раствора;

η0 – вязкость чистого растворителя.

Герман

Штаудингер (1881

– 1965)

получил образование в Галле (по ботанике)

и Дармштадте и Мюнхене (по химии). С 1903

г. был ассистентом в Галле и Страсбурге,

а с 1907 г. – профессор в Карлсруэ, где вел

работы по органической химии. В 1912 г. он

переехал в Цюрих, а в 1926 г. стал руководителем

химической лаборатории в Фрейбурге,

где в 1940 г. основал Институт высокомолекулярных

соединений. Здесь были выполнены его

важнейшие исследования в этой области.

Г. Штаудингер основал новое направление

– химию высокомолекулярных соединений

на стыке органической и коллоидной

химии. После 1930 г. эта новая область

получила быстрое развитие как в части

синтеза многих практически ценных

высокополимеров, так и в отношении

изучения особенностей их структуры.

Штаудингером установлена математическая зависимость удельной вязкости раствора полимера от его молярной массы:

ηуд.=KMC

где K – константа, характерная для полимеров данного класса; С – концентрация полимера в растворе; М – молярная масса полимера.

Уравнение Штаудингера можно использовать в таком виде для разбавленных растворов полимеров, макромолекулы которых линейны, не взаимодействуют друг с другом и имеют небольшую молярную массу (меньше 80000).

При увеличении длины макромолекулы и ее гибкости используется модифицированная форма уравнения Штаудингера:

[η] = KMα

где [η] – характеристическая вязкость раствора, определяемая как lim ηуд./с; α – величина, учитывающая свертывание макромолекул, (т.е. гибкость их цепи). Она определяется опытным путем и принимает значения от 0,5 (когда форма макромолекул близка к сферической (рис. 78)), до 1 (для жестких, вытянутых в виде палочки макромолекул).

Рис. 78. Схематическое изображение молекулярного клубка в растворе

В растворах с достаточно высокой концентрацией полимера появляются ассоциаты макромолекул, которые, взаимодействуя друг с другом, могут образовывать различные пространственные структуры, затрудняющие течение жидкости. В этом случае вязкость раствора становится аномально высокой и уравнение Штаудингера к нему применять нельзя.

При увеличении скорости течения жидкости пространственные структуры полимеров могут разрушаться. В этом случае вязкость растворов полимеров уменьшается.