- •Автор:

- •ISBN 978-985-6823-61-2

- •Д. Мецлер

- •Введение

- •Пищеварительные ферменты секретируются в виде зимогенов

- •Апикальная сторона

- •Базальная сторона

- •Всасывание и секреция электролитов

- •Секреция соляной кислоты обкладочными клетками желудка

- •Баланс азота и азотистое равновесие

- •Нормы белка в питании

- •Биологическая ценность белков

- •Обмен простых белков

- •Переваривание белков в желудке

- •Действие пепсина

- •Таблица 3.1

- •Субстратная специфичность протеиназ желудочно-кишечного тракта

- •Активный фермент

- •Зимоген

- •Активатор

- •Пепсин А

- •Трипсин

- •Химотрипсин

- •Эластаза

- •Трипсиноген

- •Химотрипсиноген

- •Проэластаза

- •Карбоксипептидаза А

- •Карбоксипептидаза В

- •Аминопептидаза

- •Трипсин

- •Трипсин

- •Трипсин

- •Механизм активации химотрипсиногена

- •Общие свойства семейства сериновых протеиназ

- •Нарушения процессов переваривания белков

- •Механизм действия карбоксипептидазы А

- •Всасывание свободных аминокислот

- •Всасывание интактных белков

- •Лекция № 4

- •Обмен аминокислот в норме и при патологии

- •Общие реакции аминокислот

- •Оксидазы аминокислот

- •Реакции аммиака

- •Цикл мочевины

- •Регуляция цикла мочевины

- •Наследственные дефекты ферментов цикла мочевины

- •Карбамоилфосфат синтетаза

- •Орнитин транскарбамоилаза

- •Аргининосукцинат синтетаза

- •Аргининосукцинат лиаза

- •Аргиназа

- •Обмен индивидуальных аминокислот в норме и при патологии

- •Таблица 5.1

- •Значение клетчатки в питании человека

- •Таблица 6.1

- •Целлюлоза

- •Гемицеллюлоза

- •Лигнин

- •Пектин

- •Фрукты

- •Камеди

- •Непрямые эффекты рафинированных углеводов

- •Переваривание и всасывание углеводов

- •Таблица 6.2

- •Название

- •углевода

- •Тип связи

- •Структура

- •Амилопектин

- •Амилоза

- •Сахароза

- •Трегалоза

- •Молодые грибы

- •Лактоза

- •Фруктоза

- •Фрукты, мед

- •Глюкоза

- •Раффиноза

- •Бобовые

- •Таблица 6.3

- •Продукт реакции

- •Амилоза

- •Глюкоза

- •Глюкоза

- •Глюкоза

- •Сахароза

- •Глюкоза, фруктоза

- •Трегалоза

- •Глюкоза

- •Глюкоза, церамид

- •Лактоза

- •Глюкоза, галактоза

- •Всасывание моносахаридов

- •Таблица 6.4

- •Базальная поверхность

- •Хорошие субстраты

- •Флоризин

- •Цитохалазин В

- •Гипоксические повреждения тканей

- •Субстратные циклы

- •Гипогликемия у недоношенных детей

- •Синтез глюкозы из других сахаров

- •Фруктоза

- •Манноза

- •Галактоза

- •Таблица 9.1

- •Cостав пируват-дегидрогеназного комплекса млекопитающих

- •Таблица 9.3

- •Кофакторы и простетические группы пируват-дегидрогеназы

- •Локализация

- •Регуляция пируватдегидрогеназного комплекса

- •Глюконеогенез

- •Особенности синтеза гликогена: гликогенин в роли праймера

- •Роль глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в защите клеток от действия активных форм кислорода

- •Дефекты глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы и лекарственная гемолитическая анемия

- •Генетические дефекты структуры коллагена

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1

- •Функция

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1

- •Обмен 2,3-дифосфоглицерата

- •Влияние нарушений гликолиза на транспорт кислорода

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2

- •Гликолиз и рак

- •Таблица 7.2.1

- •Белок/фермент

- •Функция

- •Лизосомные болезни накопления

- •Дополнительная литература

- •Окислительное декарбоксилирование

- •Регуляция пируватдегидрогеназного комплекса

- •Нарушения метаболизма, связанные с дефектами

- •пируватдегидрогеназы

- •Глюконеогенез

- •Регуляция активности пируват-карбоксилазы

- •Глюконеогенез и гликолиз регулируются реципрокно

- •Гликогенолиз и гликогенез

- •Ферментативное обеспечение гликогенолиза

- •Болезни накопления гликогена I типа

- •Деградация молекул гликогена в местах ветвления

- •Болезни накопления гликогена II, III и V типов

- •Синтез гликогена

- •Особенности синтеза гликогена: гликогенин

- •в роли праймера

- •Цикл Кори

- •Гипогликемия и алкогольная интоксикация

- •Пентозофосфатный путь

- •Неокислительные реакции пентозофосфатного пути

- •Синдром Вернике-Корсакова

- •Генетические дефекты структуры коллагена

- •Биосинтез полиаминов

- •Катаболизм полиаминов

- •Клиническое значение 2,3-дифосфоглицерата

- •Влияние нарушений гликолиза на транспорт кислорода

- •Рекомендуемая литература

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

Рис. 9.9 Общая схема механизма пируват-дегидрогеназной реакции: пируватдегидрогеназный мультиферментный комплекс. ТРР – тиаминпирофосфат, Lip – липоамид.

Регуляция пируватдегидрогеназного комплекса

Образование ацетил-S-СоА из пировиноградной кислоты представляет собой ключевой необратимый этап метаболизма. Животные, в том числе млекопитающие и человек, не способны использовать ацетил-S-СоА для последующего его превращения в глюкозу.

Окислительное декарбоксилирование пирувата в ацетил-S-СоА создаёт возможность для дальнейших превращений атомов глюкозы по двум путям:

-полное окисление до СО2 через цикл трикарбоновых кислот с одновременным генерированием энергии.

-включение ацетил-S-СоА в реакции синтеза липидов.

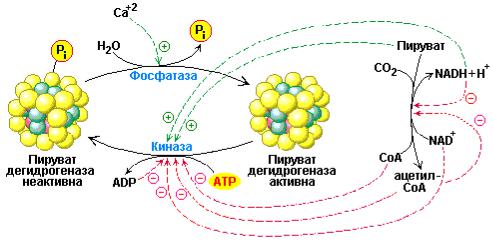

Исходя из общих представлений относительно роли необратимых реакций, есть все основания полагать, что степень проявления активности пируват-дегидрогеназного комплекса выполняет регуляторные функции и сам мультиферментный комплекс должен строго регулироваться. Оказалось, что функционирование пируват-дегидрогеназы, как мультиферментной системы в целом, регулируется тремя путями (рис. 9.10).

Рис. 9.10 Регуляция пируват-дегидрогеназного комплекса. Комплекс ингибируется непосредственными продуктами реакции – NADH и ацетил-СоА. Пируват-дегидрогеназный компонент комплекса также регулируется путем ковалентной модификации. Специфическая протеин киназа фосфорилирует пируват-дегидрогеназу и тем самым ингибирует фермент. С другой стороны фосфопротеин фосфатаза активирует пируват-дегидрогеназу за счет реакции дефосфорилирования фермента. Кроме того, и протеин киназа и фосфопротеин фосфатаза также являются регулируемыми ферментами

(Berg J.M., Tymoczko J.L., Lubert Stryer, Biochemistry, W.H. Freeman

(ed.), 2006).

Во-первых, как было показано, пируват-дегидрогеназная реакция конкурентно ингибируется конечными продуктами – ацетил-S-СоА и NADH. Ацетил-S-СоА подавляет активность трансацетилазного компонента (Е2) ферментного комплекса, а NADH ингибирует дигидролипоил-дегидрогеназу (Е3). Указанные ингибиторные эффекты обращаются в присутствии возрастающих концентраций НS-СоА и NAD.+

Во-вторых, регуляция активности комплекса достигается посредством ковалентной модификации. Пируват-дегидрогеназный комплекс может существовать в двух формах – активной, дефосфорилированной и неактивной, фосфорилированной. Инактивация комплекса происходит при участии Mg2+-ATP-зависимой протеин-киназы, которая прочно связана с мультиферментным комплексом. Реактивация комплекса обеспечивается фосфопротеин-фосфатазой, которая удаляет специфические фосфорильные остатки в ходе Mg2+- и Са2+-зависимой реакции дефосфорилирования.

Mg2+-ATP-зависимая протеин-киназа фосфорилирует три различных остатка серина в α-субъединице пируват-дегидрогеназы (Е1), однако, для ингибирования активности комплекса существенным является фосфорилирование только одного из этих остатков. Кроме того, сайт фосфорилирования присутствует также в трансацетилазном компоненте (Е2), подчеркивая еще раз структурное и механистическое значение кора, образованного тримерами трансацетилазы. Схема, приведенная на рис. 9.10, иллюстрирует основные уровни регуляции мультиферментного пируватдегидрогеназного комплекса.

Ингибирование активной (дефосфо-) пируват-дегидрогеназы достигается не только в присутствии высокого содержания продуктов реакции – ацетил-S-СоА и NADH. Известно, что эти два соединения стимулируют киназу пируват-дегидрогеназы, приводя к превращению фермента из активного в неактивное фосфорилированное состояние. В свою очередь свободные HS-СоА и NAD+ ингибируют киназу пируватдегидрогеназы. Следовательно, фосфорилирование пируват-дегидрогеназы усиливается при высоких соотношениях концентраций [ATP]/[ADP], [ацетил- S-CoA]/[HS-CoA], [NADH]/[NAD+], но ингибируется пируватом, HS-СоА и

NAD+ (см. рис. 9.10). Это означает, что дефосфорилирование комплекса усиливается при повышении концентрации субстрата реакции. Таким образом, дифференцированная регуляция киназы пируват-дегидрогеназы и фосфатазы пируват-дегидрогеназы является главным ключом к регуляции пируват-дегидрогеназного комплекса в целом.

В-третьих, активность ферментного комплекса регулируется по принципу обратной связи и зависит от энергетического заряда клетки. Пируват-дегидрогеназный компонент комплекса специфически ингибируется GTP и активируется АМР.

Вдобавок было обнаружено, что введение инсулина активирует пируват-дегидрогеназу в адипозной ткани, а катехоламины активируют фермент миоцитов. Механизмы этих гормональных сигналов до сих пор плохо изучены, но полагают, что в данном случае имеет место такое перераспределение внутриклеточного Са2+, которое приводит к стимуляции фосфопротеин-фосфатазы в митохондриальном компартменте.

Нарушения метаболизма, связанные с дефектами пируватдегидрогеназы

Особенно большое число заболеваний, связанных с нарушениями обмена пировиноградной кислоты обнаружено у детей. Некоторые из этих заболеваний определяются нарушениями структуры отдельных каталитических или регуляторных субъединиц мультиферментного пируватдегидрогеназного комплекса.

Нарушения функции пируват-дегидрогеназы у детей диагностируются, как повышенный уровень в сыворотке крови молочной кислоты, пировиноградной кислоты и аланина, накопление которых в сумме приводит к хроническому молочнокислому ацидозу. Такие пациенты характеризуются тяжелыми неврологическими дефектами и, в большинстве случаев, нарушения ферментативных функций пируват-дегидрогеназы приводят к смерти.

Однако, в некоторых случаях положительный терапевтический эффект может быть достигнут посредством корректировки диеты, в которой углеводы заменяют кетогенными составляющими. (Sheu K.F., Hu C.C., Utter M.F., Pyruvate dehydrogenase complex activity in normal and deficient fibroblasts, J. Clin. Invest., 1981, 67, 1463-1475 и Stagpoole P.W., Harmon E.M., Curry S.H., Baumgarten T.G., Misbin R.I., Treatment of lactic acidosis with dichloroacetate, N. Engl. J. Med., 1983, 309, 391-402).

Диагностика заболеваний, связанных с нехваткой пируватдегидрогеназы основана на биохимическом определении ферментативной активности целого комплекса или ферментативных активностей отдельных компонентов в клеточной культуре фибробластов, взятых у пациента.

Сильный молочнокислый ацидоз, вызванный ингибированием пируватдегидрогеназы может наблюдаться у людей в состоянии шока. У таких пациентов увеличивается уровень лактата вследствие снижения оксигенирования тканей и увеличения вклада анаэробного метаболизма. В таких случаях пациентам вводят дихлорацетат, который является ингибитором киназы пируват-дегидрогеназы (т.е. Mg2+-ATP-зависимой протеин-киназы), что, в свою очередь, обеспечивает активацию всего мультиферментного комплекса.

Нормальное функционирование пируват-дегидрогеназы зависит не только от целостности структуры отдельных каталитических или

регуляторных субъединиц самого комплекса, но и от целостности структуры ферментов контроля активности пируват-дегидрогеназного комплекса, обеспечивающих его фосфорилирование/дефосфорилирование. Это наглядно демонстрирует клиническая картина, связанная с дефектами фосфопротеин фосфатазы у людей. Из-за того, что фосфатаза дефектна пируватдегидрогеназа остается фосфорилированной, а значит неактивной. Вследствие этого глюкоза распадается до молочной кислоты. Такая ситуация также приводит к развитию хронического молочнокислого ацидоза, который служит причиной повреждения многих тканей и, главным образом, центральной нервной системы.

Характерное описание одного очень мучительного заболевания у людей было приведено еще в 1630 году датским врачом Якобусом Бонитусом. В соответствии с этим описанием люди, страдающие данным заболеванием, называемым бери-бери, «…ходят высоко поднимая ноги, у них дрожат колени. У больных наблюдаются отклонения в характере движений, нарушается чувствительность рук и ног, а иногда и всего тела».

Бери-бери вызывается недостатком в пище тиамина (витамина В1). Болезнь была и остается серьезной проблемой для жителей Дальнего Востока, поскольку рис, их основной продукт питания, беден тиамином. Бери-бери не редко встречается при остром истощении у алкоголиков. Болезнь характеризуется симптомами неврологических заболеваний и сердечной недостаточности. Повреждение периферической нервной системы проявляется в виде болей в конечностях, мышечной слабости, нарушения кожной чувствительности. Сердце может быть увеличено, а минутный объем сниженным.

Исходя из выше сказанного, становится понятным, что данное заболевание связано с нехваткой в пище тиамина, который в виде тиаминпирофосфата служит в качестве простетической группы пируватдегидрогеназы. Кроме того, тиаминпирофосфат выполняет такую же функцию в составе α-кетоглутарат-дегидрогеназы (одного из важнейших ферментов цикла трикарбоновых кислот) и транскетолазы (фермента пентозофосфатного пути, ответственного за перенос двухуглеродных фрагментов с одного сахара на другой). Общей особенностью ферментативных реакций, зависящих от тиаминпирофосфата, является перенос активированного альдегидного фрагмента –СО–СН3.

При бери-бери содержание в крови пирувата и α-кетоглутарата существенно превышает норму. Особенно выражено увеличение уровня пировиноградной кислоты после приема пищи, богатой углеводами, в частности, глюкозой. Ферментативные активности пируват- и α-кетоглутарат-дегидрогеназных комплексов in vivo резко снижены по сравнению с нормой. Кроме того, при бери-бери существенно снижена транскетолазная активность в эритроцитах. Характерным является то обстоятельство, что именно активность транскетолазы определяют при диагностике данного заболевания.