- •Н.И.Каракчиев

- •© Издательство «Медицина, УзСср, 1988

- •Предисловие

- •Раздел I

- •1.2. Средства применения отравляющих веществ

- •1.3. Физико-химические свойства отравляющих веществ

- •1.4. Классификация отравляющих веществ

- •1.5. Боевые поражающие свойства химического оружия

- •1.6. Факторы, определяющие эффективность химического оружия

- •1.7. Медико-тактическая характеристика очага химического заражения

- •1.8. Предмет и задачи военной токсикологии

- •1.9. Пути поступления отравляющих веществ в организм

- •1.10. Механизм действия отравляющих веществ

- •1.11. Патогенез развития клиники поражения

- •1.12. Цитогенетическое, тератогенное и бластомогенное действие ядов

- •1.13. Методы токсикологических исследовании. Характеристика токсичности ов

- •1.14. Организация профилактики и лечения пораженных ов

- •1.15. Антидотное лечение

- •Глава 2. Фосфорорганические отравляющие вещества (ов нервно-паралитического действия)

- •2.1 Физико-химические и токсические свойства

- •2.2. Механизм действия и патогенез поражения

- •Анионный участок Эстерозный участок

- •Патофизиологические эффекты действия фов, связанные с накоплением ацетилхолина в синапсах и возбуждением холинорецепторов

- •2.3. Клиника поражения

- •2.4. Патологоанатомические изменения

- •2.5. Диагностика поражений фов

- •2.6. Антидоты фов

- •2.7. Симптоматические и патогенетические средства

- •2.8. Первая медицинская помощь

- •2.9. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 3. Отравляющие вещества общеядовитого действия

- •3.1. Синильная кислота и хлорциан

- •3.1.2. Механизм действия и патогенез поражения

- •3.1.3. Клиника поражения

Анионный участок Эстерозный участок

Рис. 13. Активный центр холинэстеразы и взаимодействие с ацетилхолином, приводящее к его гидролизу.

Антихолинэстеразная теория механизма действия ФОВ. Биохимическими исследованиями установлено, что ФОВ и ФОС при минимальных концентрациях (порядка 10-6—10-8 моль) в организме и в опытах in vitro вызывают резкое угнетение (ингибирование) холинэстеразы (АХЭ и БуХЭ), вследствие чего гидролиз ацетилхолина прекращается или замедляется. Он накапливается в синапсах, вызывает возбуждение холинорецепторов, перевозбуждение нервной системы, судороги, затем угнетение и паралич нервной системы.

Реакция ФОВ с холинэстеразой имеет сложный, многоступенчатый характер. Реакционная способность ФОВ соединяться с холинэстеразой объясняется поляризуемостью связи Р = 0: пара электронов от атома фосфора смещается в сторону кислорода (вследствие более сильной электрофильности кислорода), кислород приобретает избыток их и нуклеофильные свойства, фосфор становится электрофильным и легко вступает в соединение с нуклеофильными реагентами, например, гидроксильной группой эстеразного участка фермента (серина):

Образуется фосфорилированная ацетилхолинэстераза, не способная гидролизовать ацетилхолин в синапсах:

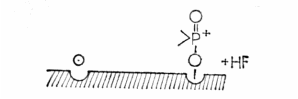

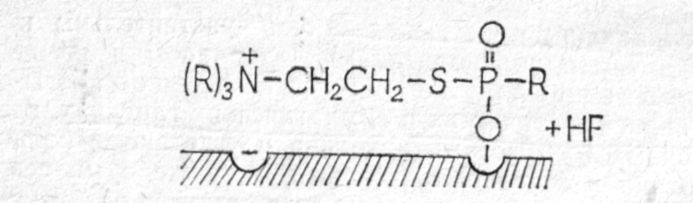

Еще более сильное антихолинэстеразное действие оказывают ФОВ типа v-газов, которые благодаря наличию аминогруппы способны соединяться не только с эстеразным гидроксилом серина, но и с анионным участком фермента:

Было выяснено, что соединение ФОВ с ферментом происходит в несколько стадий. В первые минуты и часы после отравления возможно отщепление ОВ от фермента с помощью реактиваторов холинэстеразы. Затем наступает «старение» фосфорилированного фермента (в результате сложной перестройки комплекса), и отщепление ОВ становится невозможным. Особенно быстро происходит старение связи зомана; восстановление фермента, связанного с зоманом, практически невозможно. Обратимые ингибиторы холинэстеразы (прозерин, галантамин) соединяются с ферментом по анионному участку, частично по эстеразному участку, связи эти непрочные и активность холинэстеразы быстро восстанавливается.

При изучении ФОВ и различных ФОС было установлено, что, как правило, чем сильнее выражено антихолинэстеразное действие данного вещества, тем выше его токсичность. Тяжесть поражения в определенной степени зависит от степени ингибирования ацетилхолинэстеразы. При тяжелых смертельных поражениях наблюдается почти 100% угнетение АХЭ в крови и центральной нервной системе. По данным ряда авторов (Сгоb, 1956, и др.), при поражении легкой степени активность АХЭ в крови по сравнению с нормой снижается на 20—25%, при поражении средней степени —на 80—90%, при тяжелых поражениях — на 95—99%.

Патофизиологические эффекты накопления ацетилхолина. Накопление ацетилхолина вследствие угнетения ацетилхолинэстеразы приводит к перевозбуждению М- и Н-холинореактивных систем на периферии и в центральной нервной системе. Перевозбуждение М-холинорецепторов обозначается как мускариноподобное действие, которое клинически выражается как перевозбуждение парасимпатической нервной системы. Перевозбуждение Н-холинорецепторов обозначается как никотиноподобный эффект, который проявляется перевозбуждением систематических ганглиев и мионевральных синапсов поперечнополосатой мускулатуры. Кроме этого, выделяют центральное действие ФОВ, которое зависит как от накопления ацетилхолина, так и от других причин (кислородного голодания и др.). Причем ацетилхолин оказывает двухфазное действие на синапсы: после первоначального возбуждения могут наступить стойкая деполяризация постсинаптической мембраны, синаптический блок, угнетение нервной системы и мионевральных синапсов (в особенности дыхательной мускулатуры). Наиболее характерные симптомы этих эффектов приведены в табл. 4.

Таблица 4