Философия

.pdf

2. Культура – мера развития человечности. К. Маркс писал: «Только в процессе усвоения культуры естественные человеческие свойства становятся собственно человеческими».

3. Культура выполняет важнейшую адаптационную функцию. Эта

функция возникла с первыми наскальными рисунками, с первыми |

|

религиозными обрядами. |

У |

|

|

4. Культура выполняет также образовательную, воспитательную, |

|

|

Т |

познавательную и регулирующие функции. По Г. Маркузе «культура выполняет репрессивную функцию по отношению к недостаточно обузданным действиям человека, чтобы защитить общество от деструктивных действий отдельных индивидов».

Среда культуры: |

|

|

|

Н |

|||

1. |

Экономический уровень. |

|

|

||||

2. |

Социальная развитость. |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

й |

|

3. Уровень политической организации общества, отражающий ме- |

|||||||

ру свободы индивида. |

и |

Б |

|||||

4. |

Духовно-нравственная атмосфера общества. |

||||||

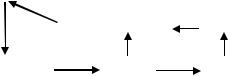

Цикл культуры включает в себя следующ е составляющие: |

|||||||

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

социум |

куль урная жизньр |

|

|

|||

|

|

|

СМИ |

|

|||

Структура цивилиации и основные этапы ее развития |

|||||||

|

|

творцы |

ценности |

|

учреждения |

||

|

|

культуры |

ткультуры |

|

культуры |

||

|

Общество |

|

|

|

|

||

п |

|

|

|

|

|

||

Определениязцивилизации: |

|

|

|

||||

1. |

Син ним культуры. |

|

|

|

|||

е |

|

|

|

|

|

|

|

2. |

|

|

на определенной стадии развития. |

||||

3. |

Уровень развития общества в целом. |

|

|||||

Р |

|

|

|

|

|

|

|

4. |

Совокупность технологических достижений человечества. |

||||||

Согласно теории Энгельса–Моргана можно выделить три этапа развития общества:

1) дикость;

2) варварство;

3) цивилизация.

150

Этап цивилизации включает в себя: а) рабовладельческое общество; б) аграрно-феодальную цивилизацию;

в) цивилизацию буржуазного типа. |

|

В теории Освальда Шпенглера (1880–1936), которую он изложил |

|

|

У |

в своем знаменитом сочинении «Закат Европы», говорится, что об- |

|

щество проходит два этапа в своем развитии: |

Т |

1) этап восхождения, связанный с нарастанием духовности – это этап «собственно культуры»;

2) этап нисхождения, связанный с новыми технологиями, урбанизацией городов, нарастание противоречий между странами, вой-

нами – этап цивилизации. На этапе цивилизации происходит «око- |

||||||||||

стенение жизни». Не происходит ничего принципиально нового, что |

||||||||||

ведет к застою и распаду культуры. Шпенглер отождествлялН |

куль- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

й |

|

|

туру с жизнью биологического организма. Все культуры проходят |

||||||||||

три фазы развития: |

|

|

и |

Б |

|

|||||

|

1) рождение и детство; |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

2) молодость и зрелость; |

|

|

|

|

|||||

|

3) старость и закат. |

о |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Этап цивилизации – это «ста ость |

закат» общества. |

|

|||||||

|

Шпенглер говорил, |

бессмысленно говорить о человечестве в |

||||||||

|

2. |

Индийская. |

|

что |

|

|

|

|

||

целом, надо изуча ь о дельныеркультуры. Шпенглер выделял во- |

||||||||||

семь культур: |

и |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

1. |

Египетская. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

Вавилонская |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

4. |

Китайская. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

п |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. |

Греко-римскаяз. |

|

|

|

|

|

|

||

|

6. |

Византийско-арабская. |

|

|

|

|

||||

стве |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

7. |

Майя. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Р |

8. |

Русско-сибирская. |

|

|

|

|

|

|||

Цивилизация – это системная характеристика общества в единего социокультурного развития, выражающая специфическое

отличие данного общества от других этнических образований. Структура цивилизации:

1) технологический базис;

2)экономический базис;

3)гражданское общество;

151

4)вся гамма социокультурного развития общества (семья, нация

ит.д.).

Цивилизация – это степень реализации культуры во всех сферах жизни общества.

Этапы развития цивилизации связаны с социотехническими ре- |

|

волюциями: |

У |

|

|

1. Этап перехода от общества собирательного типа, ведущего |

|

|

Т |

полудикий образ жизни, к аграрной цивилизации. Этот этап связывают с неолитической революцией, т.е. переходом к «производящему» обществу. Он включает в себя первобытное, рабовладельческое, феодальное общество.

2. Промышленная революция XVIII в. и становление буржуазно-

го общества привели к индустриальной цивилизации. |

|||||||

|

3. 40–50-е гг. XX в. связаны с научно-техническойНреволюцией и |

||||||

|

|

|

|

|

й |

||

переходом к постиндустриальной цивилизации. |

|||||||

|

На смену постиндустриальному обществу идетБинформационное |

||||||

общество. |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

41. Этика, эстетика, ел г оведение |

||||

|

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

как прикладные философскиеи |

науки |

|||

|

Традиционно этика |

ральм |

. Осмысливая эту проблему |

||||

|

|

|

|

и |

|

|

|

через соотношение эгоизма и альтруизма, индивидуализма и кол- |

|||||||

лективизма, маркс зм, например, моральность связывал, в первую |

|||||||

очередь, с общественнымиизучаетинтересами. В качестве превалирующих |

|||||||

|

|

ользу |

|

|

|

|

|

ценностей выступали альтруизм, коллективизм, а в отношениях |

|||||||

между нар дами – интернационализм. За личным подспудно закре- |

|||||||

|

п |

|

|

|

|

|

|

пился статусзэг истического. В результате сформировалась этика |

|||||||

жертвенн сти, к торая обосновывала добро как необходимость при- |

|||||||

е |

|

|

|

|

|

|

|

носить |

|

обществу, служить общественному прогрессу. |

|||||

Р |

В современных условиях на первый план выходит характеристи- |

||||||

ка морали как особого способа духовно-практического освоения мира и становления человека. Это требует иного понимания человека как морального субъекта. Он не должен пониматься как послушный исполнитель воли общества. Принципиально иная трактовка соотношения личного и общественного интереса позволяет и в личности увидеть источник развития общества, вскрыть нравственные механизмы становления как личности, так и общества.

152

Личный интерес противостоит общественному только в таком понимании, когда ему вменяется стремление реализовать себя узкоэгоистическим путем. Подчиняя себя своему частному «я», человек

может оказаться в противостоянии не только обществу, но и самому |

|

себе, своей подлинной сущности. На самом деле личный интерес в |

|

|

У |

его моральном смысле не противоречит общественному, а предпо- |

|

лагает его как условие своей реализации. Личный интерес пред- |

|

|

Т |

ставляет собой постижение сознанием, чувствами необходимости |

|

реализовать свое родовое и индивидуальное начало как свободного, |

|

творчески деятельного существа. |

|

Сказанное означает потребность в реализации человеческого до- |

|

стоинства, а на языке этики – потребность в осуществлении себя |

|||||

как личности. С нравственной точки зрения личность характеризу- |

|||||

ется способностью свободно мыслить, анализироватьН, принимать |

|||||

|

|

|

|

й |

|

решения, а, делая свободный выбор, де ствовать и нести ответ- |

|||||

ственность за свою свободу. |

|

Б |

|||

|

Мораль призвана сформировать у человека потребность жить |

||||

интересами собственной целостности |

гармоничной организации |

||||

общества. Это не значит, что когда-н будь будет достигнута их |

|||||

природное единство. Ж поребностьюь |

в этой триединой целост- |

||||

окончательная гармония. Она выступаетискорее как идеал, к кото- |

|||||

рому мы стремимся. |

|

|

|||

|

С помощью морали с здаютсятри варианта целостности бытия: |

||||

|

|

|

и |

|

|

на личностном уровне, на ур вне социума и на уровне включения в |

|||||

ности и действовать тв данном направлении и есть не что иное, как |

|||||

|

его |

|

|

|

|

духовность. Мораль как способ практически-духовного освоения |

|||||

мира в изл женн м контексте и означает необходимость формиро- |

|||||

|

п |

|

|

|

|

вания для себяз«трехмерного духовного пространства» и действия |

|||||

сообразно |

требованиям. |

|

|

||

йствие |

|

|

|

|

|

|

Субъект морального творчества может получить заряд энергии с |

||||

помощью гениальных произведений искусства. Катартическое воз- |

|||||

Р |

|

|

|

|

|

д |

, вызванное вдохновением от их восприятия, позволяет со- |

||||

прикоснуться с «подлинным» и проникнуться стремлением к нему. Это становится возможным, потому что искусство помогает «дозреть» и на эмоциональном, и на рациональном уровне той противоречивости нравственного бытия, которая имеет место в реальной практике человеческих отношений. И тогда противоречивость бы-

153

тия замыкается на регулятивную идею личности, способной к внутренне свободному, полностью ответственному поступку.

Художественное творчество, архитектурный и технический дизайн являются предметом изучения эстетики через категории стиля,

эстетического вкуса, прекрасного, безобразного, возвышенного, низ- |

|

менного, трагического, комического, трагикомического и др. |

У |

|

|

Религиоведение изучает исторические особенности формирова- |

|

Т |

|

ния духовной культуры человечества, разрабатывает картину совре-

менной духовной жизни с учетом ведущей роли мировых религий

(христианства, ислама, буддизма), показывает правовыеНособенности деятельности религиозных общин, отражает историческую роль конфессий в формировании идентичности. На территории Беларуси традиционными конфессиями являются православная и католическая. С их деятельностью связаны особенности архитектуры, образа жизни, национальных праздников.

|

|

|

|

Б |

|

|

42. Философское учен е о ценностях |

||

|

|

|

й |

|

|

Ценности отражают значимость кого-то ли чего-то для отдель- |

|||

ного человека или социальной г уппы, нации, человечества. На |

||||

|

|

|

и |

|

уровне общественного с знания ценности закрепляются в установ- |

||||

ках и оценках, импера ивах иртабу, целях и проектах. На каждом |

||||

|

|

о |

|

|

|

|

и |

|

|

этапе развития общес ва ф рмируется своя иерархия ценностей, что |

||||

выражается в ценнос ных ориентациях. Они воздействуют на моти- |

||||

вацию поступков, м тровоззрение людей. Общечеловеческими цен- |

||||

ностями являются: гуман зм, вера, любовь, справедливость. В ев- |

||||

ропейск й культуре начимую роль играют ценности индивидуаль- |

||||

|

п |

|

|

|

ной св б дыз, с циальной активности, трудовой этики; в белорус- |

||||

ской – т лерантн сть. |

|

|

||

лное |

|

|

|

|

|

Отсутствиеоценностей или пренебрежение ими ведет к бездухов- |

|||

ности и социальному нигилизму. Нигилизм (от лат. – «ничто») – |

||||

Р |

|

|

|

|

по |

|

или частичное отрицание общепринятых ценностей, норм, |

||

идеалов.

Духовность и нигилизм активно взаимодействуют и постоянно воспроизводятся в социальной системе. Различия их выявляются в осмыслении обществом таких противоположных понятий, как «добро и зло», «война и мир», «истина и ложь». Присутствие нигилизма требует бережного отношения к ценностным ансамблям

154

культуры, ответственности перед обществом со стороны отдельного индивида, умения адаптироваться к инновациям.

Проблемы ценностей, их роли в жизни общества и каждого чело-

В. Дильтея), философской герменевтики, феноменологии (Э. Гуссерль).

века изучаются философией в разделе «аксиология», который приобрел особую актуальность со второй половины ХIХ в. Важный вклад в становление современной аксиологии внес И. Кант и его последоУ- ватели – неокантианцы. В конце ХIХ в. ценности стали предметом рефлексии в работах представителей философии жизни (ФТ. Ницше,

В ХХ ст. аксиология разрабатывалась как в общетеоретическом плане (марксистская аксиология), так и в прикладном, связанном с оптими-

зацией управленческих, производственных структур (теория челове- |

|||

ческих отношений, теория бережливого производства и др.). |

|||

|

Усвоение ценностей отдельным человеком называетсяНсоциализа- |

||

|

|

й |

|

цией индивида. Процесс социализации осуществляется путем воспи- |

|||

тания, самовоспитания, обучения. Он зависит отБмногих факторов – |

|||

социальной среды, культурных основан общества, особенностей |

|||

|

р |

|

|

характера и личных интересов человека. Определенную роль играют |

|||

и биологические факторы – наследственность, состояние здоровья. |

|||

|

о |

|

|

|

Ценности имеют биопсихологическуюи |

(натуралистический |

|

психологизм), идеальную ( ансцендентализм), религиозную (пер- |

|||

сонализм), культурную (герменевтика), социальную (норматив- |

|||

|

и |

|

|

ную), экономическую (п ребительскую, меновую) основу. |

|||

|

43.тФ лософия идентичности |

||

|

Гл бали ация приобрела устойчивый характер и основание. Ее |

||

|

п |

|

|

экономическиезпреимущества настолько очевидны, что технократия |

|||

стремится максимально преодолеть фактор национальных границ и |

|||

тем |

|

|

|

|

самымоолучить доступ к огромному потребительскому и ин- |

||

формационному рынку. |

|

|

|

Р |

|

|

|

Унив рсализация жизнедеятельности человечества связывает куль- турно-исторические общности и актуализирует проблему идентичности, в первую очередь цивилизационной идентичности, за которой скрывается фактор самодостаточности социокультурной системы (геополитической, экономической, религиозно-духовной).

Цивилизация знаменует государственно-политический уровень консолидации социокультурной общности. Имея необходимый ар-

155

сенал защитных средств, ресурсов цивилизационная общность культивирует свою идентичность и даже стремится к освоению трансграничных цивилизационных пространств. В этом смысле цивилизационная активность напоминает тектоническую. Каждая из циви-

лизаций имеет свою плиту, и эти плиты иногда находятся в очень |

|

активном сопряжении. |

У |

|

|

Проблема цивилизационной идентичности заключается в том, что |

|

|

Т |

ее устойчивость испытывают не только внешние факторы в виде той же глобализации, но и внутренние, связанные с неоднозначной цивилизационной сродностью этнических групп, нередко симпатизирующих близлежащим цивилизациям и глобалистским ценностям.

В любой цивилизации вследствие этого имеет место этнический |

|||||

сепаратизм (ирландский, баскский, корсиканский, албанский, крым- |

|||||

ский, чеченский и т.д.). |

|

|

Н |

||

Если цивилизация утрачивает идентичность, то в ней начинают- |

|||||

ся процессы распада, связанные с потерей периферииБ. Ядро циви- |

|||||

лизации также может подвергнуться разрушению. Но это пока лишь |

|||||

одно из предположений, поскольку глобал зация хронологически |

|||||

|

|

|

|

й |

|

занимает небольшой историческ й пе од, |

его явно недостаточно |

||||

для завершения определенных цивилизационных циклов. Пока в |

|||||

|

|

|

|

и |

|

научной литературе выражаются лишь опасения по поводу вызван- |

|||||

ной глобализацией конс лидациирцивилизаций и связанной с этим |

|||||

|

и |

о |

|

|

|

эпохой столкновения цивилизаций (Е. Хантингтон). |

|||||

В структуре |

ден чнос и выделяются архетипы, менталитет, |

||||

характер души народат. |

|

|

|||

Архетипы – это стор чески укоренившиеся в национальном со- |

|||||

знании (к ллективном бессознательном) образцы мировосприятия, |

|||||

|

п |

|

|

|

|

оценки культурыз, формы самовыражения и действия, берущие |

|||||

начало в древнейших периодах человечества с учетом локальных |

|||||

Мен |

|

|

|

|

|

демографическихо |

процессов, наследования программ культуро- |

||||

творч ства. Впервые архетипические структуры общественного со- |

|||||

Р |

|

|

|

|

|

знания выделил и изучил К. Юнг. |

|

|

|||

талитет – это освоенное и рационализированное национальным сознанием архетипическое подсознание (коллективное бессознательное) в форме национального мыщления, национальной литературы и изобразительного искусства, кино, телевидения, радио, музыки, хореографии, архитектуры, политической элиты. Термин введен французскими учеными, представляющими научную школу Анналов.

156

Характер души народа – это перепутанность благородных, патриотических порывов ради Родины и вредных привычек, подрывающих физические силы народа (пьянство, наркомания, загулы). Большую роль в обуздании темных проявлений характера народа

играет религия, стремящаяся к установлению предпосылок для кон- |

|

центрации характера народа на достойных его предков делах. |

У |

|

|

44.Социокультурная динамика,

еенаправленность и содержание

|

|

|

|

|

Т |

Техногенная реальность актуализировалась в ХVІ в. в форме за- |

|||||

падно-европейской техногенной цивилизации, основанной на прио- |

|||||

ритетах научно-технического развития. |

|

||||

Новая реальность стала предметом изучения философииН. Резуль- |

|||||

|

|

|

|

й |

|

таты философских исследований представлены формационной, ве- |

|||||

беровской, цивилизационной, технодетерминистскойБ, пассионарной, |

|||||

ку в тесной увязке с крите иями |

социальной справедливости. Для |

||||

коммуникативной концепциями. |

|

|

|||

Формационная концепция (К. |

, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) рас- |

||||

сматривает научно-технический п оцесс, вилизационную динами- |

|||||

|

|

|

о |

|

|

этих целей вводится исх дн е п едставление о формации как един- |

|||||

стве базиса и подс ройки. БазисМарксфиксирует специфику экономиче- |

|||||

ских отношений между с циальными группами. Он первичен по |

|||||

воздействию на надс ройку, связанную с социально-политическими, |

|||||

духовными отношен |

тмежду социальными группами (классами). |

||||

|

кроется |

|

|

|

|

В базисе |

основное противоречие техногенного развития, |

||||

связанн е с нес ямитветствием производственных отношений харак- |

|||||

п |

|

|

|

|

|

теру и ур внюзразвития производительных сил человечества. Несо- |

|||||

ответствие выливается в социальный конфликт и приводит к смене |

|||||

ческий |

|

|

|

|

|

общественно-экономических формаций. Эта смена |

может осу- |

||||

щ ствляться через социальную революцию. |

|

||||

Р |

|

|

|

|

|

В б ровская концепция (М. Вебер) рассматривает научно-техни- |

|||||

|

прогресс в контексте религиозно-культурных традиций эко- |

||||

номического прагматизма (как пример – протестантская этика труда). |

|||||

Цивилизационная |

концепция |

(А. Данилевский, |

О. Шпенглер, |

||

А. Тойнби, Н. Бердяев, Е. Хантингтон) рассматривает техногенную динамику как живую систему (социал-дарвинистский подход) с присущими ее элементам признаками рождения, вызревания, гибели, кон-

157

куренции. Аспект конкуренции доминирует в работах конца ХХ – начала ХХІ вв. Техногенные цивилизации характеризуются индустри- аль-ным, постиндустриальным, информационным уровнями разви-

тия. |

|

|

|

Технодетерминистская |

концепция |

(Э. Капп, |

Т. Веблен, |

|

|

|

У |

Ф. Дессауэр, Дж. Гэлбрейт, |

А. Ростоу, |

Д. Белл) акцентирована на |

|

технике как самодостаточной сущности, имеющей определяющее влияние на все аспекты жизнедеятельности человечества. ТПодобное

представление обозначается как технократизм. Однако эта позиция

вызывает критику, поскольку техника амбивалентна (двойственна) и в ней по отношению к человеку содержатся как конструктивные,

так и деструктивные факторы. В связи с этим А. Тоффлер анализи- |

||||||||||

рует шок от будущего, М. Мэмфорд – миф машины, Римский клуб – |

||||||||||

экологическую угрозу, исходящую от технократизмаН. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

й |

|

|

|

|

Пассионарная концепция (Н. Гумилев) обогащает техногенную |

|||||||||

динамику синергетическими процессами демографическихБ |

взрывов |

|||||||||

и демографической экспансии, вл ян ем космических факторов на |

||||||||||

земной миропорядок. |

|

|

|

|

|

|

||||

|

Коммуникативная |

|

концепц я |

(Ю. Хабермас, |

Ф. Апель, |

|||||

|

|

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

М. Хайдеггер, Н. Бахтин, Л. Витгенштейни, Н. Кристева) проводит |

||||||||||

идею ин-форматизации |

|

генн й |

еальности, соответствующей |

|||||||

ее трансформации в гл бализирующиесяр |

пространства диалога, тек- |

|||||||||

форм и средств дискурсак ммуникации является регуляция сознательной прак- |

||||||||||

ста, нарратива, |

|

. |

|

|

|

|

|

|||

|

Коммуникац я сущес вует как область социально обусловлен- |

|||||||||

ной деятельности человекатехни является открытой системой, включа- |

||||||||||

|

|

|

его |

|

|

|

|

|

|

|

ющей в себя ра нородные элементы. Первостепенной функцией |

||||||||||

|

п |

|

|

|

|

|

|

|

||

тическ й деятельнзсти индивидов. Пребывание в социуме заставляет |

||||||||||

человека бщаться с внешним миром посредством знаков-медиато- |

||||||||||

ссе |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ров, |

оэтому |

отношение к окружающей среде изначально опосре- |

||||||||

довано знаковыми системами. Знаковые системы возникают в про- |

||||||||||

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ц |

|

обмена деятельностью, который конституирует и составляет |

||||||||

необходимое условие для реализации общественных отношений. В дальнейшем в ходе социального взаимодействия и сопровождающего его информационного обмена складываются и приобретают видимые устойчивые культурные формы социокультурные функции и их структурное воплощение: образцы взаимодействия и поведения, ценности,

158

нормы, институты. Подобные правила и стандарты обеспечивают стабильность общества и его воспроизводство.

Философские изыскания в области коммуникации возникли в эпо-

аналитической философии, возникшей в начале 20-х гг. Ключевая |

|

фигура, без сомнения, Л. Витгенштейн, который в «Философских |

|

исследованиях» прощается с монотеистическим мышлениемНжестко- |

|

|

й |

го модерна и открывает необратимое многообразие языковых игр. |

|

Основная тематика структуралистской традицииБ– отыскание общих |

|

|

поиск |

принципов и методов обоснован я знан я была положена в основу и |

|

постструктуралистских исследован й. Отл чием постструктуралист- |

|

ских подходов, возникших в соц |

-гуман тарном знании 70–80 гг. |

го |

маргинальных пространств, |

XX в. во Франции и США, явился |

|

ху Нового времени, когда теория «общественного договора» Руссо |

|

связала проблемы происхождения языка и происхождения морали, |

|

права, социальных норм и самого государства. Второе направление |

|

исследования коммуникации получили в контексте диалога. Измене- |

||

ния коммуникативных технологий в ХХ в. привели к значительному |

||

росту исследований в этой области. Лингвистическая концепция |

||

|

|

У |

Ф. Соссюра и семиотическая теория Ч. Пирса, У. Морриса послужи- |

||

ли основой для исследований Б. Рассела и Л. Витгенштейна в рамках |

||

|

|

Т |

находящихся за пределами люб й ст уктуры. |

||

|

Начало изучения масс в йрк ммуникации как социального явле- |

|

ния связано с именем немецк |

социолога М. Вебера. В 20-е гг. |

|

ХХ в. он методолог чески обосновал связь периодической печати с |

||

социальными структурамитобщества. В неомарксистском подходе |

||

Т. Адорно, Г. Марку е, М. Хоркмайера также отражена критическая |

||

направленн сть. Имидоказывается влияние массовой культуры на |

||

изменение типзв личности. Так, специализируясь на теории и со- |

||

циологии музыки, Т. Адорно показывает разрушительное воз- |

||

йстивеоСМИ на человека. Г. Маркузе обозначил масс-медиа как |

||

« оср дника между хозяевами и теми, кто от них зависит». Универ- |

||

|

п |

|

сум коммуникации формируется параллельно с процессами иден- |

||

тификации, унификации и навязывания «технологического поведе- |

||

де |

|

|

Р |

|

|

ния».

В исследованиях канадского социолога М. Маклюэна разрабатывается типология исторически развивающихся и сменяющих друг друга типов культуры, основанных на устном, письменном и аудиовизуальном средствах общения. Согласно М. Маклюэну, каждая

159