- •Тема 1. Материальное производство – основа жизни общества 7

- •Тема 20. Конкуренция и монополизм. Монополистический капитализм 492

- •Тема 1. Материальное производство – основа жизни общества

- •1.1. Понятие материального производства

- •1.2. Производство и потребление

- •1.3. Потребности. Полезность благ

- •1.4. Производственные ресурсы. Издержки производства и эффективность

- •1.5. Производственные возможности общества

- •1.6. Экономия рабочего время – основа развития производства

- •Контрольные вопросы и задачи

- •Тема 2. Система экономических отношений

- •2.1. Понятие экономических отношений

- •2.2. Экономические отношения и собственность

- •2.3. Типы ведения хозяйства и экономический строй общества

- •2.4. Социально-классовая структура общества и экономические интересы

- •2.5. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений

- •2.6. Экономические законы

- •Контрольные вопросы, тесты

- •Тема 3. Предмет и метод экономической теории: основные трактовки

- •3.1. Ранние экономические учения

- •3.2. Меркантилизм

- •3.3. Классическая буржуазная политическая экономия

- •3.4. Марксистское экономическое учение

- •3.5. Маржинализм и неоклассическая теория

- •3.6. Историко-социальное направление. Институционализм

- •3.7. Кейнсианство. Неоклассический синтез

- •3.8. Неоинституционализм

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4. Современные экономические системы

- •4.1. Тенденции развития современных экономических систем

- •4.2. Концепции смешанной экономики

- •4.3. Марксистское учение о смене способов производства и левый радикализм

- •4.4. Сущность рыночной реформы в России в 1990-е гг.

- •4.5. Характеристика экономического строя современной России

- •Контрольные вопросы, тесты

- •Тема 5. Товарное производство. Теория стоимости

- •5.1. Понятие, предпосылки и этапы развития товарного производства

- •5.2. Товар и его свойства

- •5.3. Трудовая теория стоимости

- •5.4. Теория предельной полезности о ценности товара

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 6. Деньги

- •6.1. Развитие форм стоимости и возникновение денег

- •6.2. Функции денег

- •6.3. Основные этапы развития денег. Бумажные деньги

- •6.4. Особенности современных денежных систем

- •6.5. Особенности денежной системы России

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 7. Капитал

- •7.1. Трактовка капитала в неоклассической теории

- •7.2. Капитал в марксистской теории

- •7.3. Рабочая сила как товар

- •7.4. Сущность капитала как экономического отношения. Основной экономический закон капитализма

- •7.5. Стадии развития капитализма в промышленности

- •7.6. Накопление капитала и его закономерности

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 8. Заработная плата

- •8.1. Трактовка заработной платы в неоклассической теории

- •8.2. Заработная плата в марксистской теории

- •8.3. Уровень заработной платы и факторы, его определяющие

- •8.4. Формы заработной платы

- •8.5. Регулирование заработной платы. Социальные фонды

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 9. Воспроизводство предприятия

- •9.1. Предприятие и его основные формы

- •9.2. Кругооборот производственных фондов как форма воспроизводства предприятия

- •9.3. Структура производственных фондов. Факторы, влияющие на скорость оборота производственных фондов

- •Товарные фонды

- •9.4. Износ и амортизация основных производственных фондов

- •9.5. Особенности воспроизводства производственных фондов в России

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Глава 10. Издержки производства и прибыль

- •10.1. Издержки производства и прибыль в неоклассической теории

- •10.2. Издержки производства и прибыль в марксистской теории

- •10.3. Себестоимость продукции

- •10.4. Виды издержек производства

- •10.5. Доход предприятия и его использование

- •10.6. Эффективность производства на предприятии

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 11. Средняя прибыль и цена производства

- •11.1. Образование средней нормы прибыли и цены производства

- •11.2. Торговый капитал и торговая прибыль

- •11.3. Основные формы и тенденции развития торговли

- •11.4. Факторы, влияющие на уровень средней нормы прибыли

- •11.5. Функции и виды цен

- •11.6. Факторы, влияющие на уровень цен

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 12. Ссудный капитал и процент

- •12.1. Ссудный капитал и процент в неоклассической теории

- •12.2. Ссудный капитал и процент в марксистской теории

- •12.3. Соизмерение разновременных доходов и затрат

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 13. Кредит и денежное обращение

- •13.1. Сущность, функции и формы кредита

- •13.2. Кредитная система. Банки

- •13.3. Обращение наличных денег

- •13.4. Безналичные расчеты

- •13.5. Измерение денежной массы

- •13.6. Денежный рынок

- •13.7. Реформа кредитной системы и денежного обращения в России в 1990-е гг.

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 14. Рынок ценных бумаг. Финансы

- •14.1. Виды ценных бумаг

- •14.2. Рынок ценных бумаг и его роль в экономике

- •14.3. Финансы, их структура и функции. Финансовый рынок

- •14.4. Государственные финансы

- •14.5. Налоговая система

- •14.6. Реформа финансовой системы России в 1990-х гг.

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 15. Аграрные отношения

- •15.1. Понятие аграрных отношений и земельной ренты

- •15.2. Трактовка земельной ренты в неоклассической теории

- •15.3. Земельная рента в трудовой теории стоимости

- •15.4. Дифференциальная земельная рента

- •15.5. Абсолютная земельная рента

- •15.6. Цена земли

- •15.7. Закономерности развития аграрных отношений

- •15.8. Аграрная реформа в России в 1990-е гг.

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 16. Рынок

- •16.1. Понятие рынка. Спрос и его характеристики

- •0 Q

- •16.2. Трактовки сущности кривой спроса

- •16.3. Предложение товаров в условиях свободной конкуренции

- •16.4. Равновесие на рынке товара

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 17. Показатели общественного воспроизводства

- •17.1. Показатели, характеризующие материальное производство

- •17.2. Показатели, характеризующие результаты общественного труда в целом

- •17.3 Показатели эффективности общественного воспроизводства

- •17.4 Показатели общественного воспроизводства в России

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 18. Пропорции общественного воспроизводства

- •18.1. Сущность и виды пропорций общественного воспроизводства

- •18.2. Модель реализации совокупного общественного продукта, разработанная к. Марксом

- •18.3. Модель межотраслевого баланса

- •18.4. Модели равновесия совокупного спроса и совокупного предложения на рынке товаров

- •18.5. Кейнсианская модель общего экономического равновесия

- •18.6. Безработица

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 19. Экономический рост и экономические циклы

- •19.1. Экономические циклы

- •19.2. Показатели, типы и факторы экономического роста

- •19.3. Особенности экономического роста и экономического кризиса в России

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 20. Конкуренция и монополизм. Монополистический капитализм

- •20.1. Монопольная власть и конкуренция

- •20.2. Проявления монопольной власти на рынке товаров

- •20.3. Проявления монопольной власти на рынке труда

- •20.4. Сущность и основные признаки монополистического капитализма

- •20.5. Особенности рыночных отношений в современной России

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 21. Основы государственного регулирования экономики

- •21.1. Управление и регулирование в экономических процессах

- •21.2. Роль государства в современной экономике. Государственно-монополистический капитализм

- •21.3. Инфляция

- •21.4. Государственная экономическая политика

- •21.5. Изменение роли государства в экономике России

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 22. Международные экономические отношения

- •22.1. Всемирное хозяйство

- •22.2. Мировая торговля

- •22.3. Международное движение капитала

- •22.4. Международная миграция рабочей силы

- •22.5. Международные валютные отношения

- •22.6. Закономерности развития всемирного хозяйства. Глобализация и ее противоречия

- •22.7. Внешнеэкономическое положение России

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Тема 23. Основы внешнеэкономической политики государства

- •23.1. Внешнеторговая политика

- •23.2. Платежный баланс

- •23.3. Валютный курс и его регулирование

- •23.4. Монетарная и фискальная политика в открытой экономике

- •23.5. Особенности российской внешнеэкономической политики

- •Контрольные вопросы, тесты, задачи

- •Заключение

- •Ответы на задачи

- •Рекомендуемая литература

16.2. Трактовки сущности кривой спроса

Убывающая зависимость объема спроса от цены товара при прочих равных условиях признается всеми экономическими теориями. Однако трактовка сущности этой зависимости неодинакова в разных экономических школах. Две основные принципиально различные трактовки указанной зависимости дают теория предельной полезности и трудовая теория стоимости.

Теория предельной полезности исходит из того, что полезность средств производства (и вообще всех производственных ресурсов) определяется полезностью производимых с их помощью предметов потребления. Поэтому исходным пунктом в этой теории является анализ потребительского рынка, формирование цен спроса на этом рынке.

С точки зрения теории предельной полезности, индивидуальная цена спроса того или иного предмета потребления, как уже говорилось, является денежным выражением его предельной полезности (т.е. предельной ценностью). Если предположить, что количество товара измеряется не целым числом единиц, а любыми положительными числами, а предельная ценность представляет собой непрерывную дифференцируемую функцию от количества товара, то предельную ценность можно рассматривать как производную функции денежного выражения полезности товара.

Кривая индивидуальной предельной ценности товара, согласно теории предельной полезности, совпадает с кривой индивидуального спроса на товар. Это положение обосновывается следующим образом. Если задана цена товара (Р), то потребитель сравнивает ее с предельной ценностью товара (МВ) и увеличивает объем покупки, покаМВ≥Р. Если, например, предельная ценность равна 10, а цена – 8, то некоторое увеличение объема покупки даст прирост выигрыша потребителю, поскольку прирост ценности будет выше прироста затрат на покупку. Прирост выигрыша потребителя будет положительным до тех пор, пока предельная ценность товара не сравняется с его ценой. Дальнейшее увеличение объема покупаемого товара приведет к уменьшению выигрыша потребителя, поскольку предельная ценность станет меньше цены.

Рыночный спрос формируется как сумма индивидуального спроса. Если задан уровень цены товара, то каждый потребитель выбирает такой объем покупки, при котором предельная ценность товара сравнивается с ценой. Отсюда делается вывод о том, что предельная ценность товара для всех потребителей в процессе их приспособления к цене товара устанавливается на одинаковом уровне, равном цене. Кривая рыночного спроса образуется как сумма по горизонтали индивидуальных кривых спроса, причем для каждой ее точки выполняется равенство цены и предельной ценности товара для каждого потребителя, участвующего в формировании спроса.

Вывод о том, что кривая спроса есть одновременно и кривая предельной ценности товара, играет в теории предельной полезности основополагающую роль. Однако нетрудно заметить, что, как уже говорилось, цена спроса зависит от цен всех остальных товаров и размера дохода потребителя. Поэтому при внимательном изучении теории предельной полезности оказывается, что в ней цена отдельного товара определяется через цены других товаров, образуются логические порочные круги, в которых отсутствует выход на объективную основу цены.

С точки зрения трудовой теории стоимости, индивидуальная цена спроса определяется стоимостьютоваров, которые по своей полезности заменяют дополнительную единицу данного товара. Остановимся на этом подробнее.

О цене спроса можно говорить в том случае, когда объем покупаемого товара задан. Кроме того, цена спроса, как теоретическая модель, предполагает, что доход потребителя и цены всех товаров, кроме одного товара, например, – товара Х, неизменны. Допустим, чтоqx– количество товараХ;px(qx) – индивидуальная цена спроса на это количество товараХ, т.е. максимальная цена, по которой потребитель (при прочих равных условиях) согласен приобрести заданный объемqxтовараХ.

При установлении цены на уровне цены спроса потребителю – при прочих равных условиях – одинаково предпочтительны два варианта выбора:

а) покупка товара Хв объемеqx;

б) покупка Хв объемеqx– 1 (т.е. меньшем на единицу) и использование денежной суммыpx(qx) на приобретение некоторого набора других товаров (qy).

Отсюда следует, что px(qx) =qy py, где:py– вектор цен на товары, выражаемые векторомqy. Поскольку цены товаров выражают их стоимость, то логично предположить, чтоqy py выражает стоимость товаров, заменяющих по потребительной стоимости дополнительную единицу товараХ.

Поэтому индивидуальная цена спроса равняется стоимостинабора благ, который по своей потребительной стоимости заменяет потребителю дополнительную единицу данного товара. Она растет или снижается вместе с увеличением или снижениемстоимоститоваров-заменителей.

Чем выше полезность дополнительной единицы товара Х, тем, разумеется, требуется больше других благ для ее замены, тем выше цена этой единицы. Но в то же время цена спроса определяется именностоимостьюзаменяющих дополнительную единицуХблаг. Чем она ниже, тем ниже цена спроса и наоборот.

Таким образом, без понимания сущности стоимостиневозможно понять цену спроса, и попытки вывести уровни равновесных ценвсехтоваров на основе их цен спроса или кривых спроса не могут дать ничего, кроме выражения цен одних товаров через цены других.

Поскольку любой денежный доход в конечном счете выражает соответствующее количество затрат труда, то индивидуальная цена спроса, хотя и в превращенной форме, выражает количество труда, которое потребитель согласен отдать ради получения дополнительной единицы данного товара. Она служит своего родаспецифической, стоимостноймерой индивидуальной потребительной стоимости предметов потребления в товарном производстве.

Рыночная цена спроса на заданный объем товара формируется на основе индивидуальных цен спроса. Если заданы уровни цен всех товаров, кроме одного, то цена индивидуального спроса на данный товар может быть представлена как функция от объема его покупки: psx =psx (qsх); где:х– индекс товара,s– индекс потребителя. При увеличении количества товараqsхона снижается, а при его уменьшении – возрастает.

Модель рыночной

цены спроса может быть сформулирована

следующим образом:

![]() При рыночной цене спросадля всех

покупателейтовара выполняется

равенство цены товара и стоимости благ,

заменяющих его дополнительную единицу

товара, а общий объем покупки товара

равен его предложению.

При рыночной цене спросадля всех

покупателейтовара выполняется

равенство цены товара и стоимости благ,

заменяющих его дополнительную единицу

товара, а общий объем покупки товара

равен его предложению.

Если цена ниже

рыночной цены спроса, то это означает

наличие дефицита товара, т.е.:

![]() ,

что приведет к повышению цены. И, наоборот,

если цена окажется выше рыночной цены

спроса, то возникнет избыток товара,

т.е.:

,

что приведет к повышению цены. И, наоборот,

если цена окажется выше рыночной цены

спроса, то возникнет избыток товара,

т.е.:![]() В этом случае цена начнет падать, пока

не сравняется с рыночной ценой спроса.

Рыночная цена при заданном объеме

предложения товара постоянно стремится

к рыночной цене спроса.

В этом случае цена начнет падать, пока

не сравняется с рыночной ценой спроса.

Рыночная цена при заданном объеме

предложения товара постоянно стремится

к рыночной цене спроса.

Поскольку индивидуальная цена спроса выражает максимальное количество труда, которое отдельный потребитель согласен отдать ради приобретения дополнительной единицы данного товара, рыночная цена спроса в превращенной формевыражает максимальное количество труда, который все потребители данного товара согласны затратить для приобретения его дополнительной единицы. Иначе говоря, она выражает в денежной форме ОНЗТ по условиям потребления товара (ОНЗТ-2).

Рыночные цены спроса на средства производства, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от уровня цен спроса на предметы потребления, которые посредством их изготовляются, и, следовательно, служат специфической мерой общественной потребительной стоимостисредств производства, денежным выражением ОНЗТ по условиям потребления последних.

Понимание объективной основы цен спроса позволяет понять и суть кривой спроса – графического изображения зависимости объема спроса от уровня цены товара (при прочих равных условиях).

Вернемся к модели индивидуальной цены спроса. Предположим, что цены всех товаров фиксированы и меняется цена только одного товара Х.

Пусть qХ– объем товараХ;р(qХ) – цена индивидуального спроса на товарХв объемеqХ;р– рыночная цена товараХ.

Тогда при рыночной цене товара выше цены спроса на первую единицу товара Х, т.е. прир> р(1), индивидуальный спрос на данный товар будет отсутствовать. Если цена установится на уровнер(1), то потребителю будет одинаково предпочтительно: покупать одну единицу товараХили вместо нее покупать ее заменители. Если цена снизится нижер(1), но будет вышер(2), т.е.: когдар(2) <p<р(1), то индивидуальный спрос на товар будет равен 1. При понижении цены товара до уровняр(2) потребителю будет одинаково предпочтительно: покупать 1 или 2 единицы товараХ. Если уровень цены перейдет в интервал:р(3) <p<р(2), то объем спроса будет равен 2 единицам. И т.д.

В общем случае получаем:

а) если выполняется: р(qХ) <p<р(qХ – 1), то спрос равенqХ;

б) если же: p = р(qХ), то потребитель может выбрать иqХиqХ – 1 товараХ.

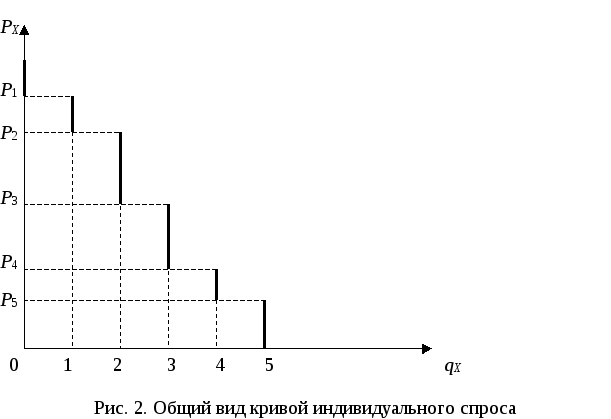

Иначе говоря, кривая индивидуального спроса qХ(р) (см. рис. 2) представляет собой прерывистую линию, состоящую из вертикальных отрезков (цена является ординатой графика, а объем спроса – абсциссой), причем ордината конца каждого предыдущего отрезка совпадает с ординатой начала каждого последующего, и этими ординатами являются цены индивидуального спроса, которые играют роль своего рода каркаса кривой спроса.

Индивидуальную кривую спроса не правомерно было бы рассматривать как выражение кривой предельной полезности товара, поскольку в действительности ее опорные точки (точки разрыва) – цены спроса всецело зависят от стоимости товаров заменителей и меняются при любом изменении последних.

На основе индивидуальных

кривых спроса можно построить модель

формирования рыночной кривой спроса.

Обозначим через

![]() индивидуальную кривую спросаs-го

потребителя на товарХ, вид которой

описан выше. В этом случае объем рыночного

спроса будет равен сумме объемов

индивидуального спроса:

индивидуальную кривую спросаs-го

потребителя на товарХ, вид которой

описан выше. В этом случае объем рыночного

спроса будет равен сумме объемов

индивидуального спроса:![]() .

.

Если объем рыночного спроса рассматривать – в силу достаточно большого числа покупателей – для упрощения не как дискретную, а как непрерывную переменную, то зависимость объема спроса от уровня цены и цены спроса от объема приобретаемого товара будет выражаться одной и той же кривой, только в одном случае аргументом будет цена, а функцией – объем спроса; а в другом, – объем покупки – аргументом, а цена спроса – функцией.

При этом сущность кривой рыночного спроса будет состоять в том, что она выражает зависимость между размером общественной потребности в товаре и ОНЗТ по условиям потребления (поскольку кривая рыночной цены спроса выражает зависимость ОНЗТ по условиям потребления от объема товара).

Важно также отметить, что указанная зависимость определяется уровнем цен всех остальных товаров (в конечном счете – уровнем стоимостипоследних). Она меняется при любом их изменении. Вне цен других товаров данная зависимость совершенно не определена. Поэтому цены спроса могут быть поняты только на основе понимания стоимости товаров, но не наоборот, стоимость не может быть понята на основе цен спроса.

Таким образом, трудовая теория стоимости, в отличие от теории предельной полезности, указывает объективное основание цен спроса.