ХФ ВМС; Учебное пособие

.pdf

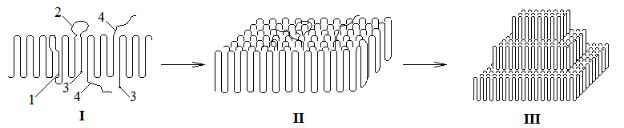

Как и любая кристаллизация, кристаллизация полимеров начинается с образования зародышей. В полимерах такими зародышами могут быть надмолекулярные структуры, имеющие повышенную плотность и поверхность раздела. Их существование обусловливает значительно бόльшие скорости кристаллизации, чем следовало бы ожидать, исходя из размеров макромолекул. На основании данных электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа общепризнанной считается складчатая структура первичных кристаллов. Для полиэтилена получены монокристаллы, составленные из отдельных пластин толщиной 10−20 нм, в которых цепи ориентированы перпендикулярно плоскости пластин. Исходя из этого, наиболее вероятный механизм образования кристаллитов из полимерных молекул можно свести к следующей схеме (рис. 3.3).

Рис. 3.3. К механизму образования кристаллитов из полимерных молекул

Стадия I. В результате складывания макромолекул образуются ленточные структуры. В силу статистического характера складывания макромолекул, ленточные структуры далеки от идеальной формы: они содержат нерегулярные изгибы 1, петли 2, концы макромолекул 3, а также проходные макромолекулы 4, входящие в структуры нескольких лент. Среднее количество составных повторяющихся звеньев в складке зависит от химической структуры цепей и их жесткости: в полиэтилене их 9, в полистироле – 37.

Стадия II. Ленты складываются боковыми поверхностями («гармошкой»), образуя пластины.

Стадия III. Пластины складываются в кристаллиты. При этом из-за неоднородностей, возникших на первой стадии кристаллообразования, на больших гранях образуется аморфная фаза. Толщина аморфной фазы на больших гранях кристаллитов – до 2,5 нм.

Процесс образования кристаллитов сопровождается снижением энтальпии системы, типичным для фазовых переходов.

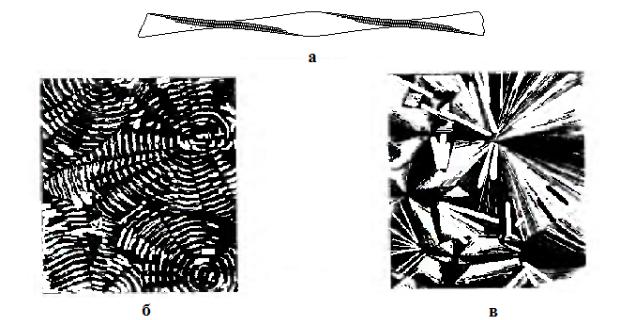

Если длина пластины значительно превышает ее ширину, то образуются микрофибриллы – ламели. Главные цепи макромолекул перпендикулярны поверхности ламелей, а сами ламели могут закручиваться вокруг своей продольной оси (рис. 3.4а).

При кристаллизации из расплавов ламели образуют сферолиты. В зависимости от характера ориентации ламелей, выделяют кольцевые и радиальные сферолиты. Кольцевые сферолиты имеют ориентацию ламелей вдоль радиуса сферы. Эффект концентрических колец, наблюдаемых с

171

помощью электронной микроскопии, обусловлен закручиванием ламелей с постоянным периодом (рис. 3.4б). Радиальные сферолиты состоят из ламелей, ориентированных перпендикулярно радиусу сферы. Визуальный эффект объясняется аналогично (рис. 3.4в). Доля аморфной фазы в сферолитах выше, чем в пластинчатых кристаллах – до 50 % объема полимера. Сферолиты могут иметь размеры до 1 см в поперечнике и образовывать сферолитные ленты.

Рис. 3.4. К особенностям кристаллообразования в полимерах

Как следует из вышеизложенного, процесс кристаллообразования в полимерах существенно отличается от кристаллизации других вещёств. Если механизм кристаллизации низкомолекулярных соединений, начиная с зародышеобразования, практически не меняется, то каждая последующая стадия образования кристаллической фазы в полимерах имеет существенные отличия в механизме. В соответствии с классическим подходом к механизму кристаллизации низкомолекулярных соединений, в случае образования кристаллической фазы в полимерах само понятие «кристаллизация» однозначно правомерно лишь в отношении первой стадии – формирования лент.

Полимер, в отличие от низкомолекулярного соединения, нельзя полностью закристаллизовать: максимально достижимая степень кристалличности при самопроизвольном процессе – 85 %, и ее доля зависит от природы полимера и условий кристаллизации.

Аморфная фаза формируется в процессе образования лент, пластин, ламелей и сферолитов, и представляет собой проходные молекулы и петли. Проходные молекулы – связующая основа между кристаллами, и имеют некоторую напряженность. Степень напряженности в различных участках объема неодинакова, т. е. аморфная фаза отличается по свойствам в различных частях структуры. Это приводит к возникновению внутренних напряжений и ухудшению свойств полимеров.

172

Кристаллизация полимеров связана с сегментальной подвижностью, т. е. имеет релаксационный характер. Кинетические единицы в полимерах имеют широкий спектр времен релаксации. Поэтому кристаллизация полимеров происходит значительно медленнее, чем низкомолекулярных соединений. Достичь полного термодинамического равновесия в полимерах при кристаллизации невозможно: всегда в них остаются внутренние напряжения, влияющие на свойства материалов.

Свойства полимеров зависят от условий кристаллизации. В связи с этим очень важно уметь управлять процессом кристаллообразования для получения в идеале микрокристаллической структуры. Например, разрывная деформация образцов полипропилена с грубосферолитной структурой – 100−150 %, в то время как при микросферолитной структуре – до 500 %. Для этого необходимо регулировать количество образующихся центров кристаллизации и скорость их роста. Требуемого эффекта достигают подбором скорости и равномерностью охлаждения формуемых изделий

Регулировать кристаллическую структуру и снижать внутренние напряжения в полимерном материале можно с помощью термообработки: закалки, отжига и нормализации.

Закалка – быстрое охлаждение материала в хладагенте. При этом снижается степень кристалличности и твердость, повышается эластичность.

Отжиг – медленное охлаждение в теплоносителе. Это способствует увеличению степени кристалличности, прочности, твердости, снижению внутренних напряжений.

Нормализация заключается в медленном охлаждении и выдержке материала на воздухе. Это способствует снижению остаточных напряжений.

Особенно важна термообработка изделий, получаемых литьем. Поскольку скорость охлаждения слоев, прилегающих к стенкам формы, выше, степень кристалличности материала в поверхностных слоях ниже. Вглубь изделия возрастает доля грубодисперсных сферолитов. В результате материал имеет неравномерную структуру и свойства, большие внутренние напряжения. Закалка или отжиг позволяют избавиться от последствий неравномерной кристаллизации. Температуру при этом поддерживают немного ниже Тс или температуры плавления кристаллической фазы.

173

10.1.3. Деформация кристаллических полимеров |

|

|

||||

|

Внешне |

|

|

кривая |

σ(ε) |

|

|

кристаллических |

|

|

полимеров |

||

|

аналогична |

кривой |

стеклообразных |

|||

|

полимеров |

(рис. |

3.5). |

|

Однако |

|

|

молекулярный механизм деформации, |

|||||

|

особенно на участке II отличается. |

|||||

|

После выхода |

кривой |

на |

плато |

||

Рис. 3.5. Зависимость напряжения σ от |

(образование |

|

шейки) |

начинают |

||

|

|

|

|

|

|

|

деформации ε при растяжении образца |

ориентироваться |

|

|

проходные |

||

кристаллического полимера |

макромолекулы |

в |

направлении |

|||

нагрузки. Напряженные проходные макромолекулы деформируют и разрушают ламели и слоистые кристаллиты. Прежде всего, это происходит со структурами, ориентированными под углом к нагрузке. Затем распрямляются ленточные структуры. Из ориентированных макромолекул образуются сначала мелкие, а затем – протяженные регулярные кристаллиты мицелярной структуры. Поэтому деформацию кристаллических полимеров можно считать процессом рекристаллизации, а напряжение на стадии образования шейки – напряжением рекристаллизации σрекр. Более склонны к рекристаллизации сферолиты.

При деформации кристаллических полимеров проявляется принцип температурно-временной суперпозиции. При температуре, близкой к температуре плавления кристаллической фазы Тк, деформация может происходить без образования шейки.

10.2. Прочность полимеров

10.2.1. Определение и характеристики прочности

Прочность – способность сопротивляться разрушению.

Обычно прочность характеризуют величиной разрушающего напряжения σр при различных видах деформации: растяжении, сжатии, изгибе, сдвиге, кручении, ударе. Так же прочность характеризуют максимальной деформацией при разрушении, или разрушающей деформацией εр. Характеристику способности сопротивляться ударным нагрузкам называют ударная вязкость – работа, затрачиваемая на разрушение образца единичного сечения.

С учётом известного принципа температурно-временной суперпозиции, условия проведения испытаний нормируют. Для каждого материала и вида испытаний стандартом установлены температура, форма образца и скорость повышения нагрузки.

Различают кратковременную и долговременную прочность.

Кратковременная прочность – разрушающее напряжение при

174

нормированной и постоянной скорости деформации. Долговременная прочность, или долговечность − время с момента приложения заданной постоянной нагрузки до разрушения образца.

10.2.2. Теоретическая и техническая прочность полимерных материалов

Разрушение полимерного материала – это процесс разрыва связей в макромолекулах и между ними.

Теоретическая прочность – разрушающее напряжение, равное прочности всех химических связей, приходящихся на единицу поверхности разрыва.

Но связи в плоскости разрушения имеют различную степень равновесности, а следовательно различные энергии активации разрушения. Поэтому, для полной объективности, под теоретической прочностью следует понимать прочность при идеальной структуре материала и температуре 0 К, однородной статической деформации растяжения или сдвига, обеспечивающей равномерное нагружение всех связей и одновременный их разрыв по поверхности разрушения.

Известно, что практически определяемая – техническая прочность существенно, иногда на несколько порядков, ниже теоретической. Например, для NaCl практически измеряемая прочность 5,3 МПа, в то время как расчетная теоретическая – 1962 МПа. Расхождение между теоретической и технической прочностью хорошо согласуется с теорией прочности Гриффитса: прочность материала обусловлена наличием микродефектов на поверхности образца. В вершинах микротрещин концентрируются механические перенапряжения, превышающие теоретическую прочность материала. Трещина разрастается, а фактическое поперечное сечение – уменьшается, и когда отношение нагрузки к фактической площади поперечного сечения превысит σр, произойдет хрупкое разрушение.

Иоффе подтвердил справедливость теории Гриффитса для хрупких тел на примере кристалла NaCl, омывая его при испытании прочности теплой водой, и тем самым сглаживая микродефекты на поверхности. В результате была достигнута прочность, составляющая 80 % от расчетной теоретической.

10.2.3. Влияние различных факторов на прочность и долговечность полимеров

10.2.3.1. Механизмы разрушения полимеров

Прочность полимеров зависит от многих факторов: физического и фазового состояний, молекулярной массы, ориентации макромолекул, среды, температуры, предыстории образца, характера нагрузки и пр.

175

Прочностные характеристики полимеров в различных физических состояниях связаны с особенностями механизмов процессов, проходящих при разрушении.

При Т < Ткр разрушение полимера проходит в соответствии с механизмом хрупкого разрушения, предложенным Гриффитсом. Разрушение проходит в 2 стадии: первая стадия, называемая термической (т.к. зависит от температуры) – медленная. Разрастание микродефекта в трещину идёт со скоростью 10−4−10−5 м/с. При этом за фронтом разрастания трещины образуется зеркальная поверхность. Вторая стадия – атермическая, быстрая. Проходит с образованием вторичных микротрещин, которые распространяются по всему сечению образца с околозвуковой скоростью и образованием шероховатой поверхности.

Винтервале Ткр < T < Tc разрушению предшествует вынужденная эластическая деформация. Процесс разрушения стеклообразных нехрупких полимеров можно условно разделить на 2 стадии. На первой стадии образуются множественные микродефекты (этот вид дефектов на практике получил название «серебро»). Они возникают в результате локального расслоения материала с образованием тяжей в микротрещинах с участками ориентированных макромолекул. На второй стадии происходит разрушение предварительно ориентированных микротяжей в трещинах. Микротрещины разрастаются вплоть до разрушения всего образца.

Таким образом, разрушение начинается по релаксационному −, а окончательный разрыв происходит по термофлуктуационному механизму. Суть термофлуктуационного механизма сводится у тому, что в макромолекуле тепловая энергия распределена между сегментами неравномерно, и, кроме того, между ними происходит постоянный обмен кинетической тепловой энергии – флуктуации тепловой энергии. При этом случайные флуктуации на отдельных участках напряженной макромолекулы могут привести к локальному возрастанию кинетической энергии до уровня, превышающего энергию активации разрыва связей.

Винтервале Тс < Т < Тт разрушению предшествует высокоэластическая деформация. После достижения максимально возможной ориентации макромолекул, и в отсутствие пластической деформации начинается разрушение химических связей. Процесс разрушения условно проходит в 2 стадии. На 1-й стадии возникает надрыв – аналог трещин, возникающих при деформации нехрупких стеклообразных полимеров. Он образуется на поверхности или внутренних микродефектах, а также структурных нарушениях. В вершине надрыва возникают микротяжи из ориентированных макромолекул в виде надмолекулярных структур мицелярного типа. После перехода всех макромолекул в зоне надрыва в ориентированное состояние процесс разрушения переходит во вторую стадию. На 2-й стадии, когда напряжение в образце превысит суммарную прочность внутримолекулярных и межмакромолекулярных связей в сечении

176

разрыва, происходит быстрое разрушение с образованием гладкой поверхности.

10.2.3.2. Кинетическая теория прочности

В соответствии с термофлуктуационным механизмом, макромолекула может разрушаться при напряжении, меньшем критического (σр). Со временем количество разрушенных макромолекул увеличивается, и первичный дефект, разрастаясь, распространяется на всю площадь поперечного сечения образца, т. е. происходит разрушение. Повышение температуры интенсифицирует процесс разрушения, т. к., с одной стороны – увеличивается вероятность разрушающих энергетических флуктуаций, а с другой – ускоряются релаксационные процессы в вершинах трещин, снижая степень ориентации в них макромолекул и ускоряя разрастание трещин. Таким образом, долговечность материала τ зависит от напряжения в образце σ и температуры Т.

С.М. Журков установил, что связь между τ и σ описывается зависимостью

~−,

где А и α – коэффициенты, зависящие от природы и свойств материала, а также от температуры.

Интервалы температур, в котором имеет место зависимость τ(Т), для разных материалов различны. Для полимеров этот интервал находится выше −200 °С: именно при этой температуре начинают проявляться термофлуктуационные явления и сегментальная подвижность. Поэтому понятие «предел прочности» в абсолютном его значении корректен для полимеров при более низких температурах, когда тело при разрушении ведет себя в строгом соответствии с механизмом Гриффитса. Для всех остальных случаев, при исследовании или эксплуатации полимеров, о прочности можно говорить лишь в увязке с температурой и временем пребывания образца под нагрузкой (принцип температурно-временной суперпозиции).

Экспериментально показано, что между долговечностью и

температурой имеет место зависимость |

|

||||

= 0exp ( |

|

), |

|

(3.1) |

|

|

|||||

|

|

k |

|

||

причём энергия активации разрушения связи в U (3.1) линейно зависит от |

|||||

величины приложенного напряжения:U = U0 – γσ. При подстановке значения |

|||||

U в предыдущую формулу получается уравнение Журкова: |

|

||||

= 0exp ( |

0 − |

), |

(3.2) |

||

|

|||||

|

|

k |

|

||

где τ0 – константа, соизмеримая со значением периода колебания атомов (~ 10−12−10−13 c); U0 − энергия активации элементарного акта разрыва связи в отсутствие внешней силы: для полимеров эта величина соизмерима с энергией химической связи; k – константа Больцмана; Т – абсолютная

177

температура; σ – приложенное к образцу напряжение; γ – структурный коэффициент, зависящий от природы и структуры материала.

Из (3.2) следует, что внешняя нагрузка снижает потенциальный барьер разрыва связей между атомами, а величина γσ – часть работы разрушения за счет внешних сил. Вторая часть работы разрушения – термофлуктуационная, зависящая от температуры. Структурный коэффициент γ учитывает характер структуры полимера, ее равномерность, наличие напряжений, внутренних и наружных дефектов. У идеальных твердых тел γ не должен зависеть от природы материала, и всегда имеет значение ~ 10−23 см3, соизмеримое с объемом атома. Реальные значения γ значительно больше, но в ориентированных полимерах снижается, а τ увеличивается. Структурный коэффициент может принимать и отрицательные значения, если приложенная нагрузка упрочняет полимер. В этом случае τ возрастает, что имеет место при ориентации высокоэластических полимеров.

10.2.3.3. Влияние строения полимеров на прочность

На прочность полимеров влияет прочность химических связей. Замена в макромолекулярной цепи С−С связей на С−S или S−Sсвязи снижает прочность полимера на 20−50 МПа.

Прочность полимеров зависит от морфологии структуры: плотности и равномерности упаковки, фазовое состояние, соотношение фаз, тип кристаллической структуры. Трещины возникают, как правило, в местах свободного объема, на границе надмолекулярных структур и на границе раздела фаз. С увеличением плотности упаковки прочность полимеров растет. У кристаллических полимеров прочность зависит от степени кристалличности и морфологии кристаллитов. С увеличением размеров кристаллических образований увеличивается напряжение между фазами и прочность снижается. После рекристаллизации с образованием мицелярных структур прочность может увеличиться на порядок. Все факторы, способствующие развитию ориентационных процессов, увеличивают прочность полимеров. К таким факторам относятся увеличение молекулярной массы, конфигурационная регулярность и гибкость цепи.

Весомость того или иного фактора, влияющего на прочность полимера, зависит от физического состояния последнего.

Деформация существенно влияет на увеличение прочности нехрупких стеклообразных и кристаллических полимеров. В первом случае это происходит за счет перехода части аморфной фазы в упрочненное ориентированное состояние в виде протяженных мицелярных структур. Во втором случае имеет место перекристаллизация со снижением доли сферолитов и возрастанием доли кристаллической фазы мицелярного типа.

Прочность высокоэластических полимеров, в силу выраженного релаксационного характера деформации, в меньшей степени зависит от дефектов структуры. С этим же связано некоторое повышение прочности при

178

увеличении температуры. Частичная сшивка в значительно большей степени, чем в случае стеклообразных и кристаллических полимеров, влияет на повышение прочности. Но зависимость прочности от степени сшивки имеет экстремальный характер и определяется гибкостью макромолекул, длиной кинетического сегмента, расстоянием между узлами сетки.

Степень влияния молекулярной массы на прочность полимера зависит от его физического состояния. Чем подвижнее сегменты, тем больше это влияние. Прочность полимеров существенно зависит от молекулярной массы при невысоких значениях последней, пока силы межмолекулярного взаимодействия не превышают прочности химических связей в поперечном сечении образца. С ростом молекулярной массы суммарные силы межмолекулярного взаимодействия сравниваются, а потом и начинают превышать прочность химических связей в поперечном сечении образца. С этого момента прочность зависит от энергии химических связей в цепи. Неблагоприятно влияет на прочность полимеров расширение ММР и увеличение степени разветвленности макромолекул.

На прочность полимеров влияют примеси и добавки, как случайные, нежелательные, так и специально вводимые, например пластификаторы и наполнители. Пластификаторы снижают предел прочности и увеличивают разрывную деформацию полимеров, но их вводят в полимер целенаправленно для снижения Тс и придания материалам эластичности. Влияние на прочность полимеров наполнителей неоднозначно и зависит от множества факторов: химической природы наполнителя и полимера, степени наполнения, дисперсности, формы частиц, характера поверхности. Это - предмет изучения отдельной дисциплины.

Рассмотренные выше факторы в одинаковой степени влияют на кратковременную прочность и долговечность. Но на долговечность полимеров влияет ещё один, химический фактор – совокупность деструктирующих воздействий окружающей среды, особенно кислорода воздуха и светового излучения.

179

11. СИСТЕМЫ ПОЛИМЕР – НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЕЩЕСТВО

11.1. Растворы полимеров

11.1.1. Практическое значение растворов полимеров

Растворы полимеров имеют большое практическое значение, что обусловлено следующими обстоятельствами:

1.Синтез многих полимеров (полиарилатов, полиарамидов, полиизоцианатов), а также проведение полимераналогичных превращений можно осуществить только в растворах.

2.Целевое назначение многих полимеров предполагает их использование в виде растворов (коагулянты, иониты, стабилизаторы дисперсий и пен, добавки в технологические растворы и т. п.).

3.Многие технологические процессы переработки полимеров в изделия основаны на использовании растворов полимеров (пленки, волокна, лакокрасочные материалы, клеи, дублированные ткани, бумага, искусственные кожи и др.).

4.Исследование и изучение полимеров, определение их основных характеристик проводят, как правило, в растворах.

Широкое использование полимеров в виде их растворов делает крайне необходимым знание закономерностей образования и свойств растворов полимеров.

11.1.2. Характерные особенности процесса растворения полимеров

Растворение – особый случай диспергирования одного вещёства в другом, преимущественно жидком. В зависимости от степени диспергирования вещёств в жидкости системы вещество−жидкость разделяют на дисперсии (эмульсии и суспензии), коллоиды (золи) и истинные растворы.

Дисперсии – термодинамически нестабильные гетерофазные системы, состоящие из жидкой дисперсионной среды и жидкой (эмульсии), или твердой (суспензии) дисперсной фазы с размером частиц 10−2−10−7 м.

Коллоиды – термодинамически метастабильные системы с размерами частиц дисперсной фазы – коллоидных частиц 10−7−10−9 м.

Истинные растворы полимеров формально схожи с коллоидными системами по наличию в растворе макромолекул с размерами, соизмеримыми с коллоидными частицами. Но разбавленные растворы полимеров отвечают всем главным признакам истинных растворов, таких как гомогенность, броуновский характер движения частиц, термодинамическая стабильность. Вместе с тем, поведению растворов полимеров свойственны отклонения от идеальных растворов, что обусловлено цепным строением, длиной и

180