Hepatology-I-1

.pdf

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 331

IX. ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ

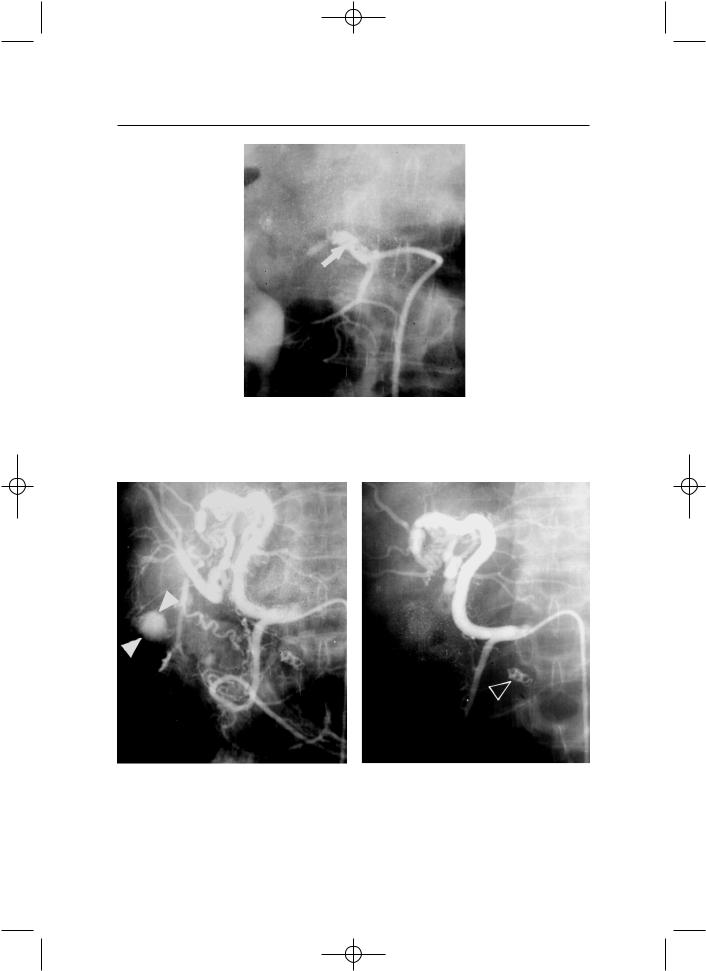

Рис. 9.2. Тот же больной. Металлической спиралью эмболизирована правая печеночная артерия.

Контрастирования периферических ее отделов и экстравазации рентгеноконтрастного вещества не определяется.

а |

б |

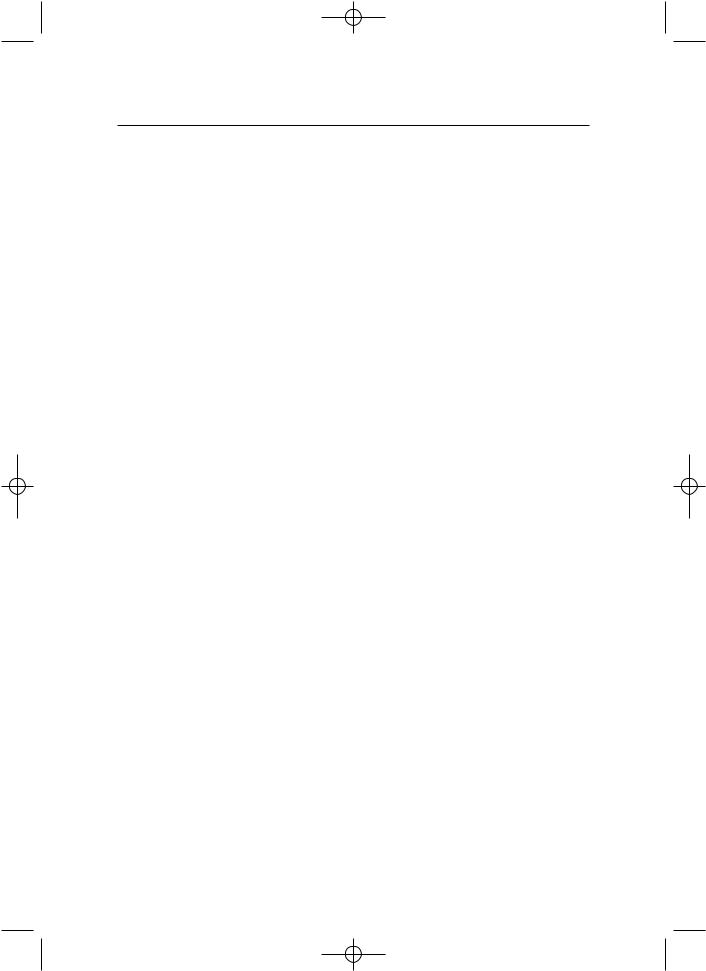

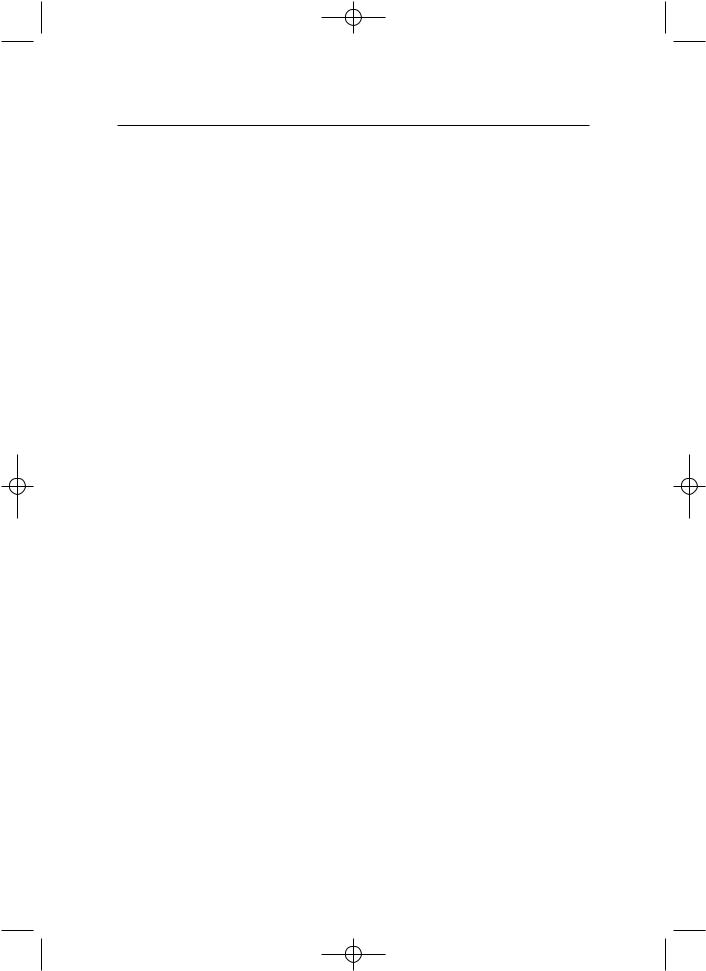

Рис. 9.3. Больной Ш., 31 г. Рецидив гемобилии.

а. Катетеризирована общая печеночная артерия. Определяются перетоки контрастного вещества между левой и правой долевыми печеночными артериями. Контрастируются периферические ветви правой печеночной артерии и экстравазация контрастного вещества в 6 сегменте печени. б. Эмболизация левой печеночной артерии гемостатической губкой. Видна спираль в правой печеночной артерии.

331

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 332

РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Доступ через реканализируемую для этой цели пупочную вену мало пригоден, т. к. она впадает в левую ветвь воротной вены, а повреждения в большинстве случаев расположены в правой половине печени. Для интра операционной портографии удобнее использовать правую желудочно сальниковую вену, которую пересекают и в ее отводящий конец вводят трубку с широким, насколько возможно, просветом. Без ангиографическо го сериографа и специального автоматического инъектора получить каче ственное изображение портального дерева трудно, зато вполне возможно обнаружить и локализовать экстравазат рентгеноконтрастного вещества. Рентгеновский снимок необходимо выполнить через 8–10 секунд после максимально быстрого введения примерно 40 мл контрастирующего ра створа, т. е когда он покинет синусоидальное русло печени, задержавшись лишь в полости разрыва.

Интраоперационную холангиографию при травмах печени про изводят с целью топической диагностики повреждений глиссоновых триад и определения объема операции. Такая информация особенно важна при центральных гематомах, осложненных гемобилией. Чтобы обнаружить затек рентгеноконтрастного вещества в полость центрального разрыва печени, необходимо туго заполнить им желчное дерево. Для этого требуется около 50 мл раствора, который вводят путем пункции холедоха, пережав ди стальнее его просвет. Исследование может оказаться безуспешным при обилии свертков крови во внутрипеченочных желчных протоках.

Радионуклидную гепатосцинтиграфию используют для оценки функционального состояния печени или печеночной гемодинамики. Такие исследования проводят в плановом порядке, обычно после операции, а не в остром периоде травматических нарушений.

Пункция брюшной полости

К абдоминальной пункции (лапароцентезу) прибегают в диагностиче ски сомнительных случаях тупой травмы живота и груди, при подозрении на проникающий характер ранений заднебоковой стенки живота или торако абдоминальное ранение. Исследование нацелено на обнаружение в поло сти брюшины крови, желчи, желудочного или кишечного содержимого и проч., свидетельствующих о наличии внутренних повреждений. Чувстви тельность метода при тщательном исполнении превышает 90%.

Брюшную стенку под местной анестезией пунктируют толстой иглой или троакаром. При подозрении на травму печени игольную пункцию выполня ют в области правого бокового канала, куда чаще затекает кровь. У жен щин пункция брюшной полости может быть произведена через задний свод влагалища.

332

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 333

IX. ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ

Троакарный лапароцентез обычно выполняют в инфраумбиликальной зоне по средней линии живота, хотя для этого может быть избрана любая другая точка вне проекции эпигастральных сосудов, достаточно удаленная от послеоперационных рубцов на брюшной стенке. Использование мето дики «шарящего» катетера расширяет возможности «слепой» ревизии живота. При этом вводимую через гильзу троакара прозрачную пластико вую трубку поочередно проводят в различные отделы брюшной полости, производя пробные отсасывания. Для исключения ложноотрицательного результата исследования, когда небольшое количество патологического содержимого аспирировать не удается, следует ввести в брюшную полость 500–800 мл изотонического раствора хлорида натрия, который затем по степенно оттекает по дренажной трубке, либо его аспирируют. Розовое окрашивание жидкости свидетельствует о наличии там некоторого количе ства свободной крови. Лабораторное исследование промывной жидкости дает более точную характеристику патологического содержимого в поло сти брюшины.

Прокол брюшной стенки не требует сложного инструментального ос нащения, быстро и легко выполним в условиях любого стационара, благо даря чему широко используется в клинической практике для разрешения диагностических сомнений, прежде всего при травмах живота.

Включение лапароцентеза в схему стандартного обследования по страдавших с тяжелой сочетанной травмой, особенно находящихся в бес сознательном состоянии, позволяет своевременно распознать абдоми нальные повреждения, в том числе и разрывы печени. Однако пункция жи вота, указывающая на наличие свободной крови, не может определить источник кровотечения и не всегда дает верный ответ на вопрос о необхо димости хирургического вмешательства. Так, при небольших надрывах капсулы печени, брыжейки кишки, париетальной брюшины в области пе реломов ребер и проч., где кровотечение самопроизвольно остановилось, лапаротомия оказывается излишней.

В отношении изолированных повреждений печени без нарушения це лости ее капсулы пункция брюшной полости неинформативна.

Лапароскопия

Появление эндовидеохирургической техники значительно расширило возможности лапароскопической диагностики печеночной патологии. Труднодоступными осмотру остаются лишь хвостатая доля (I сегмент) и дорсальные отделы II и VII сегментов. Лапароскопическим путем безоши бочно диагностируются даже небольшие чрескапсулярные разрывы и под капсульные гематомы печени.

333

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 334

РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Исследование проводят в условиях пневмоперитонеума с давлением углекислого газа в брюшной полости до 12–14 мм рт. ст. Для полноценной ревизии органов живота необходимо общее обезболивание с искусствен ной вентиляцией легких. В редких случаях беглый осмотр брюшной поло сти с введением туда небольшого количества газа можно произвести под местной анестезией. При этом необходимо учитывать, что пневмоперито неум затрудняет самостоятельное дыхание и приводит к гемодинамическим сдвигам, ухудшающим состояние тяжелых больных. Даже под наркозом с ИВЛ напряженный пневмотеритонеум представляет опасность для пациен тов с нестабильной гемодинамикой. Однако в большинстве диагностически сложных случаев все недостатки лапароскопии как инвазивного вмеша тельства компенсируются ее преимуществами, к которым следует отнести:

быстроту и высокую достоверность диагностики внутрибрюшных повреждений, а также исключение такой патологии;

более точную оценку характера и локализации повреждений, объема гемоперитонеума и интенсивности кровотечения;

достаточность самой по себе лапароскопической информации для решения вопроса о целесообразности экстренной лапаротомии;

объективность аргументации выбора той или иной лечебной так тики, адекватной тяжести повреждений, выявленных лапароско пическим путем;

возможность незамедлительного перехода от диагностического вмешательства к эндовидеохирургическому пособию, т. е. к устранению внутренних повреждений и санации брюшной поло сти наименее травматичным способом.

Применение лапароскопии у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, осложненной травматическим шоком, ограничивается из за не гативного влияния пневмоперитонеума. Но исследование не будет опас ным, если свободное пространство для лапароскопического осмотра соз дается поднятием передней брюшной стенки с помощью специального ла паролифта или иных подручных инструментов (например, бельевых зажимов), а не давлением газа. Необходимость в экстренной лапароско пии на фоне шока возникает, когда по данным УЗИ или лапароцентеза об наруживается свободная жидкость (кровь) в брюшной полости. В таких случаях о лапароскопической ревизии в полном объеме речь не идет. Зада ча исследования — решить вопрос, можно ли повременить с абдоминаль ным вмешательством, чтобы выполнить его в более благоприятных для больного условиях после выведения из шока. Небольшое подтекание крови из поврежденной паренхимы печени, а тем более остановившееся крово течение позволяют сконцентрировать усилия на противошоковых меро

334

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 335

IX. ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ

приятиях. После улучшения и стабилизации показателей витальных функ ций лапароскопическая ревизия может быть полноценно продолжена в условиях пневмоперитонеума. В ряде случаев тем же путем удается выпол нить необходимое лечебное пособие и избежать лапаротомии.

Хирургическое лечение травм печени

Лечебная тактика

Результаты хирургического лечения пострадавших с травмами печени во многом зависят от своевременного выполнения операции. Запоздалое хи рургическое вмешательство зачастую уже не может помочь больному. При чинами задержки его оказываются не только поздняя госпитализация, но и диагностические затруднения, а также ошибочные тактические решения.

Так, долгое время бытовало мнение, что приступать к операции следует после выведения пострадавшего из шока. Однако на фоне про должавшегося кровотечения противошоковая терапия не всегда давала желаемый эффект, и операцию нередко приходилось начинать в еще худших условиях. Когда многими авторами на большом клиническом ма териале было показано, что при травмах печени промедление с операци ей приводит к увеличению летальности, хирурги перешли к более актив ной тактике. Оперативное вмешательство стали рассматривать как один из компонентов в комплексе реанимационных мероприятий, которые проводятся одновременно («реанимационная лапаротомия»). Напри мер, В.С. Шапкин и Ж.А. Гриненко (1977) писали: «Если использованы все диагностические возможности, а подозрение на закрытое поврежде ние печени или других органов живота остается, то следует опериро вать, а не ждать ясной клинической картины, боясь не найти этого пов реждения. …Тяжесть больного и даже терминальное состояние, чем бы они ни были обусловлены — шоком, кровопотерей, множественностью повреждений, также не должны сдерживать хирурга от вмешательства». Конечно, в случаях обильных внутренних кровотечений такой подход вполне обоснован. Но при сочетанной травме повреждения органов жи вота далеко не всегда оказываются основной причиной тяжелого со стояния. Столь агрессивная тактика вряд ли оправдана, если печеноч ные дефекты прямой угрозы для жизни не представляют. Ведь лапаро томия на фоне некупированного травматического шока сама по себе утяжеляет состояние больного.

335

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 336

РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

С помощью современных методов диагностики (УЗИ, видеолапаро скопия) в большинстве случаев удается разграничить травматический и ге моррагический шок, ориентировочно оценить объем кровопотери. Эта ин формация позволяет индивидуализировать хирургическую тактику при травмах печени. Когда внутрибрюшная кровопотеря и интенсивность кро вотечения невелики, все усилия должны быть направлены в первую оче редь на коррекцию гемодинамических нарушений и стабилизацию других жизненно важных функций, а с операцией можно немного повременить, чтобы выполнить ее в более благоприятных обстоятельствах. Противошо ковые мероприятия и прочую подготовку больного проводят непосред ственно на операционном столе.

На протяжении последних полутора десятков лет в зарубежной перио дике регулярно появляются сообщения об успешности консервативного способа лечения при закрытых травмах печени. К нему прибегают не толь ко при подкапсульных и центральных разрывах, но и у пострадавших с не большими чрескапсулярными повреждениями и стабильными гемодинами ческими показателями, то есть в тех случаях, когда кровотечение самопро извольно остановилось [Delius R.E. et al., 1989; Croce M.A. et al., 1995; Reihner E., Brismar B., 1995]. Консервативная тактика приносит ощутимую экономическую выгоду. Она стала возможной благодаря возросшей инфор мативности неинвазивных методов диагностики, в первую очередь КТ [Me ger A.A. et al., 1985]. Однако такой подход таит немало опасностей. Так, ча стота осложнений при консервативном лечении травм печени достигает по некоторым данным 24% [Carrillo E.H. et al., 1999]. Среди них фигурируют рецидивы внутрибрюшного кровотечения, гемобилия, желчный перитонит, абсцессы брюшной полости и печени и др. Справиться с осложнениями в большинстве случаев удается путем малоинвазивных вмешательств — ан гиографии и селективной эмболизации ветвей печеночной артерии, эндо скопической ретроградной холангиографии с эндоскопической папиллос финктеротомией и стентированием желчных протоков, дренирования гной ников под компьютерно томографическим контролем, лапароскопического лаважа и дренирования брюшной полости. Понятно, что избирая неопера тивный способ лечения травм печени, хирург должен располагать оборудо ванием для вышеупомянутых методов диагностики и лечения возможных осложнений. Поэтому без должного технического оснащения консерватив ная тактика крайне рискованна и не даст хороших результатов.

Для диагностики и лечения закрытых травм живота все чаще прибе гают к видеолапароскопии. Результаты лапароскопических операций при травмах печени более предсказуемы и надежны, чем при неоперативном лечении. Эндовидеохирургическое пособие в таких случаях включает гемо стаз, санацию брюшной полости и ее контрольное дренирование. Лапаро

336

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 337

IX. ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ

скопические операции выполнимы при I, иногда — при II степени разры вов паренхимы печени без повреждения крупных трубчатых структур (по классификации В.С. Шапкина и Ж.А. Гриненко, 1977). Большая кровопо теря и интенсивное кровотечение являются противопоказанием для лапа роскопической операции. Локализация повреждений в недоступных участ ках также требует конверсии.

Оперативные доступы

Удобство оперативного доступа в значительной мере способствует удачному результату хирургического вмешательства. Для операций на пе чени это одно из важнейших условий, обеспечивающих безопасность, на дежность и быстроту действий. Но анатомическое расположение печени таково, что доступы, которые могли бы достаточно обнажить весь орган, оказываются неприемлемыми из за чрезвычайной травматичности.

Операции по поводу травм живота чаще всего производят путем сре динной лапаротомии. Несомненным преимуществом ее в таких случаях является возможность ревизии всех внутренних органов, выполнения большинства абдоминальных операций и санации любых отделов брюшной полости. Однако через срединный разрез брюшной стенки купол, лате ральный и задний отделы правой доли печени недоступны осмотру, а опе ративные вмешательства в этой зоне неосуществимы. Тем не менее опе рации при травмах печени начинают, как правило, с верхнесрединной ла паротомии. Визуально и мануально оценивая локализацию, степень и объем повреждений печени, а также состояние других внутренних органов, выясняют можно ли выполнить должную операцию из обычного срединно го доступа или его необходимо для этого расширить. Разрез брюшной стенки может быть продлен кверху через грудину до границы нижней и средней третей ее, где производят поперечную стерномедиастинотомию, что облегчает манипуляции в области II и IV сегментов печени. Увеличение разреза книзу, огибая пупок справа с пересечением круглой связки печени, улучшает доступ к V–VI сегментам. При этом подтягиванием за круглую связку печень удается приблизить к лапаротомной ране, для чего необходи мо предварительно рассечь серповидную связку вдоль париетального края.

Существенно большую свободу действий в правом поддиафрагмаль ном пространстве обеспечивают угловые доступы, когда от нижней точки верхнесрединной лапаротомной раны производят поперечный разрез впра во (по Черни) или в направлении латеральной части правой реберной дуги (по Рио Бранко), при необходимости пересекают и саму реберную дугу.

К поперечным и подреберным доступам при травмах печени прибега ют редко, поскольку они ограничивают возможность ревизии других орга

337

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 338

РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

нов живота и более травматичны с анатомо физиологической точки зре ния. Но в некоторых случаях их выбор может быть обоснован находками предшествующей лапароскопии, констатировавшей, например, изолиро ванные повреждения печени в области IV, V, VI или VIII сегментов. Подре берные разрезы не исключают возможности их расширения за счет тора котомии по 7–8 межреберьям с пересечением реберной дуги (по Тунгу, Тринкеру).

Для обработки глубоких ран и разрывов в верхне и нижнедорзальных отделах правой доли печени (VII–VIII сегменты), резекции этих участков или всей правой доли, для устранения повреждений печеночного сегмента нижней полой вены необходимы тораколапаротомные доступы. Это может быть доступ по Куино, представляющий собой торакотомный разрез по 8 межреберью с пересечением реберной дуги, продолженный на брюшную стенку в направлении к пупку. Но чаще приходится торакотомией допол нять срединную лапаротомию. При этом торакотомный разрез в 6 или 7 межреберье справа соединяют с верхним углом лапаротомной раны (по Мак Дермоту). Доступ Мак Дермота становится шире и удобнее, когда верхнесрединный разрез на животе продлевают книзу вправо, придавая таким образом трапециевидную форму ране грудобрюшной стенки (моди фикация по Гальперину Дедереру). Диафрагму рассекают по направлению к нижней полой вене.

Если возникает необходимость мобилизации правой доли печени, то ее начинают с рассечения серповидной связки до места расщепления на два отдельных листка, после чего печень можно подтянуть за круглую связку. Далее рассекают передний (диафрагмально печеночный) листок венечной связки и правую треугольную связку. Внебрюшинный участок печени тупо отслаивают от сухожильного растяжения диафрагмы. Затем, приподняв печень, натягивают и пересекают задний (печеночно почеч ный) листок венечной связки. С особой осторожностью действуют вблизи нижней полой вены, опасаясь повредить ее стенку и впадающие туда сосу ды. Освобожденная от связок правая половина печени может быть «вы вихнута» в рану. При этом следует избегать чрезмерного натяжения пече ночных вен из за опасности их отрыва.

Эндовидеохирургические доступы для обработки печеночных ран и санации брюшной полости выбираются на основании результатов лапаро скопии. При поверхностных повреждениях с небольшим или умеренным кровотечением в легкодоступных зонах обычно достаточно установить два 5 мм троакара для поочередно используемых инструментов (наконечника аквапуратора, зажимов, электрохирургических манипуляторов и проч.). Для отведения и фиксации печени в удобной позиции может потребовать ся ретрактор, который устанавливают через дополнительный инструмен

338

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 339

IX. ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ

тальный порт. Лапароскопические манипуляции на латеральной поверхно сти VI–VII сегментов, как и осмотр этой зоны, возможны из проколов в наружном отделе правого подреберья в положении больного с наклоном на левый бок. Троакары можно ввести и через межреберные промежутки (но не через плевру!) с таким расчетом, чтобы создать более удобный угол оперативного действия. Использование лапароскопов с угловой (30–45о) оптикой увеличивает возможности осмотра труднодоступных зон печени.

Временный гемостаз при повреждениях печени

Чтобы по ходу операции уменьшить кровопотерю из поврежденной пе чени, используют различные способы временной остановки кровотечения. Они дают возможность без излишней спешки расширить доступ, осуще ствить сбор крови для реинфузии, ревизовать другие органы брюшной поло сти, осмотреть печеночную рану в глубине, определить источник профузно го кровотечения и избрать оптимальный способ окончательного гемостаза.

Для временной остановки кровотечения чаще всего прибегают к там понаде раны марлевыми салфетками или сдавливанию печеночной ткани в окружности раны руками. Для этой же цели разработаны различные гепа токлеммы, которые накладывают на печеночную ткань проксимальнее ме ста ранения. Но такими способами не всегда удается достичь желаемого результата. К тому же салфетка, прижатая к ране, не дает полноценно ее осмотреть, а руки ассистента, сдавливающие печень, значительно умень шают оперативный простор.

Кровотечение из ран печени нередко бывает настолько интенсив ным, что не позволяет ревизовать рану, отыскать в ней кровоточащие со суды. В таких случаях более эффективно временное пережатие печеночно двенадцатиперстной связки с проходящими в ней печеночной артерией и воротной веной. Связку сдавливают большим и указательным пальцами, для чего указательный палец вводят в винслово отверстие. Пережатие со судов требует значительного усилия и пальцы быстро устают. Поэтому с той же целью может быть использован какой либо мягкий зажим, напри мер, кишечный жом, а лучше — турникет из эластичной трубки, которой обводят гепатодуоденальную связку.

Многочисленными исследованиями было показано, что временное прекращение афферентного кровотока во многом облегчает операции на печени, но в то же время методика небезопасна. Наиболее существенным недостатком ее является ишемическое повреждение гепатоцитов при вы ключении печени из кровообращения более чем на 15–20 минут [Коро стовцева Н.В., 1971]. Кроме того, длительное пережатие ствола воротной вены приводит к массивному депонированию крови в сосудах портальной

339

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd 10.02.2003 18:39 Page 340

РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

системы, что значительно снижает возврат ее к сердцу, уменьшает количе ство циркулирующей крови и сердечный выброс. Следствием этого могут быть падение артериального и центрального венозного давления, тахикар дия, нарушение микроциркуляции, нарастание явлений гипоксии гемиче ского и циркуляторного характера вплоть до ишемических повреждений мозга, миокарда и остановки деятельности сердца. Критическое снижение ЦВД предрасполагает к воздушной эмболии через зияющие просветы пов режденных печеночных вен.

В тех случаях, когда печеночный кровоток прерывается на фоне уже имеющегося дефицита ОЦК, гипотонии, тканевой гипоксии, что в той или иной степени свойственно всем травмам печени с кровотечением, особен но сочетанным травмам, необратимые ишемические повреждения пече ночных клеток возникают намного раньше. Чем длительнее был период ги потонии до операции, чем массивнее общая кровопотеря, чем тяжелее расстройства дыхания, тем меньшим будет «безопасное» время пережатия печеночных сосудов. По мнению А.И. Мариева и А.К. Ревского (1993), продолжительность сдавливания сосудов гепатодуоденальной связки при тяжелых травмах печени не должна превышать 2–3 мин., а использование такого приема допустимо при угрожающих жизни кровотечениях из ран печени как крайняя мера. Если этого времени не хватает для обнаружения и устранения источника профузного кровотечения, сдавление связки сле дует прекратить, тем временем туго прижав салфеткой саму рану. Спустя 3–5 мин. пережатие печеночных сосудов можно повторить.

Местная гипотермия, создаваемая обкладыванием печени мешочка ми со льдом, вливанием в брюшную полость охлажденного (1–5°С) физио логического раствора, снижает остроту реакций печени на гипоксию и по зволяет увеличить «безопасный» период выключения органа из кровотока в плановой хирургии до 30–40 мин. [Шапкин В.С и Гриненко Ж.А., 1977]. На фоне кровопотери, шока это время, несомненно, будет намного мень шим. Гипотермия не устраняет гемодинамических расстройств, возника ющих из за пережатия сосудов гепатодуоденальной связки.

Различные варианты временного портокавального шунтирования крови, предложенные для предотвращения ее застоя в портальной систе ме при сдавлении воротной вены, трудоемки, сопряжены с существенны ми затратами времени и, главное, не решают основной задачи из за малой пропускной способности шунтов. Поэтому распространения в ургентной хирургической практике они не получили. Вероятно, по тем же причинам не нашли поддержки предложения пережимать одновременно с воротной веной чревный ствол и верхнюю брыжеечную артерию.

После пережатия афферентных сосудов кровотечение из печеночных ран значительно уменьшается, но полностью не прекращается из за нали

340