5 курс / Психиатрия детская (доп.) / Нейропсихология / Хрестоматия_по_нейропсихологии_Хомская_Е_Д_

.pdf

902 Детская нейропсихология

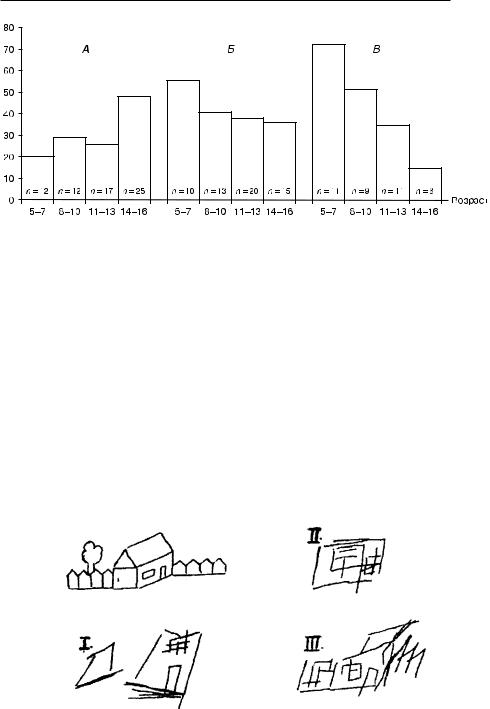

Итак, мозговая организация высших зрительных функций не остается неизмен# ной в процессе онтогенеза, на каждом возрастном этапе она имеет свои специфи# ческие особенности. С возрастом частота и выраженность нарушений этих функ# ций при поражениях левого полушария увеличиваются, а при поражениях правого полушария, наоборот, снижаются.

Изменение мозговых механизмов высших зрительных функций касается не только межполушарной, но и внутриполушарной организации, и прежде всего это выражается в увеличении роли «гностических», теменно#затылочных зон.

В отличие от взрослых больных у детей с очаговыми поражениями мозга нару# шения зрительного восприятия и оптико#конструктивной деятельности могут возни# кать при поражениях не только коры больших полушарий, но и срединно располо# женных глубинных структур. Эти нарушения являются наиболее грубыми у детей 5–7 лет. С возрастом роль стволово#диэнцефальных структур выступает все менее отчетливо, и в 14–16 лет поражения этих структур вызывают лишь очень незначи# тельные зрительно#гностические расстройства. У взрослых больных, согласно ли# тературным данным, поражения стволово#диэнцефальных структур практически никогда не приводят к нарушениям зрительного гнозиса и рисунка (Н. К. Киящен# ко и др., 1975). По#видимому, это связано с тем, что по мере онтогенетического раз# вития происходит все большая кортикализация высших зрительных функций.

Полученные результаты показывают, что функциональная неравнозначность полушарий, отчетливо выступающая у взрослых в зрительно#перцептивных про# цессах, является продуктом развития. Можно предположить, что изменение моз# говой организации перцептивных процессов связано с изменением их внутренней психологической структуры. Однако эта проблема должна стать предметом специ# ального исследования.

904 Детская нейропсихология

ближайшего развития»: перспективы и возможности становления познавательных процессов в будущем.

Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Наблюдение за детьми во время групповых развивающих занятий позволяет проследить нейродинамические особенности протекания психических процессов: насколько быстро ребенок может включиться в задание, переключиться на другое, как быстро он устает, хорошо ли удерживает внимание, есть ли колебания внима# ния в течение одного занятия и в течение целого дня, в какие часы (утренние или вечерние) занимается успешнее, насколько сильно реагирует на побочные раздра# жители, есть ли повышенная чувствительность к различным звуковым, световым сигналам.

Возможности ребенка в двигательной сфере наиболее отчетливо проявляются

входе музыкально#ритмических занятий и занятий по лечебной гимнастике, в по# движных играх, где можно проследить координированность, точность, способность выполнения последовательности движений, а также ориентированность ребенка

всобственном теле и окружающем пространстве. Развитие тонкой моторики мож# но отчетливо наблюдать во время утреннего приветствия детей, проводимого как «игра с пальчиками».

Существенным для нейропсихологического анализа является выделение доми$ нантности полушария, так как у левшей или правшей с парциальным левшеством становление различных психических функций может носить специфический дис# социативный характер. Для выявления ведущей руки следует пронаблюдать: ка# кой рукой ребенок ест, берет карандаш, кисть, ножницы, какую руку подает, ког# да здоровается, какой рукой берет игрушку, складывает кубики, к какому уху прикладывает телефонную трубку во время игры, на какой ноге прыгает более ловко, и т. д.

Анализ слухоречевого восприятия и памяти ребенка осуществлялся с помощью наблюдений за тем, удерживает ли ребенок речевые инструкции («Пойди в игро# вую и принеси матрешку и мишку»), усваивает ли ритмомелодические структуры на музыкальных занятиях, может ли выучить короткое стихотворение, песенку.

Важной составной частью следящей диагностики является наблюдение за речью ребенка: есть ли трудности понимания речи, насколько развит его пассивный сло# варь. Анализ экспрессивной речи включает оценку речевой моторики: особенности звукопроизношения, слоговая структура слова, просодика, нет ли смазанного про# изношения, монотонности, тенденции к заиканию, к скандированной речи. Наблю# дения за общением детей между собой и со взрослыми, за речевым поведением

вигровых ситуациях позволяют оценить размеры активного словаря, особенности

впостроении фразы.

Развитие зрительно$пространственных функций можно проследить во время различных игр, создания построек из кубиков, при рисовании и т. п. Так, при про# ведении игр оцениваются возможности ребенка ориентироваться в помещении детского сада, в учебной и игровых комнатах. Во время рисования или при выпол# нении аппликации внимание обращается на возможность ориентации в простран# стве стола и листа бумаги. Особо ценный материал дают наблюдения за конструи# рованием из кубиков, составлением узоров из мозаик. (Например, одним из первых

Опыт нейропсихологического исследования детей 5–6 лет с задержкой психического... 905

наблюдений, которое позволило нам предположить наличие трудностей развития зрительно#пространственных представлений у ребенка, был рисунок с горизон# тальным расположением объекта вместо вертикального.)

Для того чтобы перейти от следящей диагностики к текстовым заданиям, мож# но использовать прием исследования детей в микрогруппе: выполнение заданий начинается с ребенком, более готовым к контакту, а затем постепенно присоединя# ются менее контактные дети. Ребенок, добровольно присоединившийся к привыч# ной микрогруппе, работает более успешно. В таких ситуациях могут исследовать# ся праксис, зрительно#моторные координации, рисунок, графика, конструирование и др. Если ребенок отказывается взять карандаш и нарисовать что#то по просьбе взрослого, то присутствие другого ребенка, уже начавшего это делать, как бы «при# тягивает» не только его внимание но и его самого к выполнению задания.

Другим приемом, позволяющим включить ребенка в задание, может быть его предварительное выполнение нейропсихологом. Нейропсихолог, комментируя свои действия, выполняет задания на аналогичном материале, а ребенок сначала лишь присутствует, осматривается, но постепенно сам включается в работу. Такой прием необходим для снятия боязни, преодоления тревожности по поводу своей несостоятельности.

Еще одним необходимым условием процедуры проведения нейропсихологиче# ского обследования является привлечение игровых моментов, введение заданий в определенные смысловые контексты (И. Ф. Марковская, 1993): «пальчики здо# роваются» (при исследовании праксиса позы), «рисуем забор» (в графической пробе на динамический праксис), «играем в регулировщика» (в пробах Хэда), «в перевертыши» (в конструктивном праксисе), «передаем сигналы» (в пробах на слухомоторные координации), «расколдовываем предметы, которые заколдовал злой волшебник» или «отгадываем загадки художника» и т. п. (при опознании сложных предметных изображений в пробах на зрительный гнозис). Введение за# даний в близкий ребенку игровой контекст делает их более доступными и интерес# ными.

Наряду с решением вопроса по процедуре проведения нейропсихологического обследования детей встала задача адаптации ряда заданий из упомянутого вари# анта луриевских проб для детей 5–6#летнего возраста — необходимо было упрос# тить либо само задание, либо его процедуру, либо то и другое.

Например, при исследовании праксиса часть проб может быть применена прак# тически без изменений (пробы на праксис позы пальцев, одноручные пробы Хэда без перешифровки). Но при исследовании серийной организации движений в про# бе на динамический праксис лучше предлагать не трехчленную, а двучленную се# рию движений. При выраженных трудностях графомоторных координаций проба на конструктивный праксис выполняется на палочках, а не в виде рисунка: на пер# вых этапах — прямое копирование с исключением сложной перешифровки верх/низ, право/лево.

При исследовании слухоречевой памяти сначала используется только одна, а не две группы слов до 5 элементов, затем две группы по два элемента и лишь в конце две группы по три элемента. Наличие выраженных произносительных трудностей требует предъявления слов, простых в моторном отношении.

906 Детская нейропсихология

Зрительная память исследуется сначала на реалистических картинках, кото# рые надо запомнить и затем выбрать (найти среди других) или восстановить поря# док следования элементов. Затем постепенно переходим к копированию более про# стых, чем в методике, геометрических фигур с воспроизведением их по памяти.

Чрезвычайно трудной для воспроизведения является проба на слухомоторные координации. Для облегчения возможности выполнения замедляется темп предъяв# ления, уменьшается сложность ритмических структур. Вводится также опосредо# вание, проверяется возможность выполнения с помощью опор: на столе выклады# ваются палочки или дается графическое изображение ритмической структуры.

Методика Кооса, направленная на исследование развития пространственной ориентировки, наглядного мышления, практически недоступна для детей, о кото# рых мы говорим. Возможности такого ребенка проверяются с помощью методики перцептивного моделирования — составления целого из частей (предметного изоб# ражения, сюжетной картинки, геометрической фигуры). Сложность задания изме# няется и зависит от количества частей, перцептивной сложности изображения, линии разреза, а также от возможности выполнения с опорой на образец, простран# ственную рамку. Постепенно может вводиться выполнение плоскостного вариан# та пробы Кооса, выполнение узоров из кубиков с одной расчерченной стороной.

Нейропсихологическое исследование детей теми способами и методами, на ко# торых мы остановились, велось в течение двух лет. Оно проводилось при взаимо# действии с врачом#невропатологом. Дело в том, что формирование высших форм организации психической деятельности зависит от низших, базисных. Их вычле# нение из патологической картины требует тесного взаимодействия нейропсихоло# га и невропатолога, поскольку именно невропатолог владеет арсеналом методов, позволяющих анализировать нижние уровни организации психических процессов.

У прослеженных нами детей была отчетливо выражена функциональная незре# лость как глубоких, так и корковых отделов мозга. Это проявлялось в нарушении нейродинамических характеристик: замедленности или импульсивности, быстром утомлении, легкой отвлекаемости, трудности концентрации внимания и его коле# баниях, нарастании затруднений при длительном выполнении задания в одной модальности (зрительной или слуховой). Отчетливо была выражена и задержка формирования функции программирования и контроля, а также мотивационного компонента психической деятельности. Вынесение вовне простейшей программы

иорганизация пошагового контроля взрослым не всегда приводили к выполнению даже простейшего задания. Страдала и структурно#функциональная организация процессов переработки различных видов информации — слуховой, зрительной, кинестетической, полимодальной. Это выражалось в снижении объема восприятия

ипамяти, слабости следов, трудностях акустического анализа, неразвитости зри# тельно#пространственных представлений и др.

Однако задержка формирования высших психических функций нe была равно# мерной. Данные обследования позволили установить, какова диспропорция в на# стоящее время и как она меняется в динамике, какие процессы отстают больше, какие меньше, что является слабым или более сильным звеном в соотношении раз# личных психических функций и внутри одной. Например, у одного ребенка было более слабым звено программирования и контроля, мотивационный компонент

Опыт нейропсихологического исследования детей 5–6 лет с задержкой психического... 907

при большей сохранности возможностей переработки различных видов информа# ции, у другого наблюдалось обратное соотношение. Развитие зрительной памяти могло быть близким к нормативному, а развитие слухоречевой памяти сильно от# ставать, т. е. наблюдалась диссоциация развития мнестических процессов в различ# ных модальностях. Внутри мнестической деятельности объем кратковременной памяти мог быть достаточно полным, но удержание порядка следования элемен# тов или возможность длительного удержания информации могли нарушаться.

В настоящее время нейропсихологические методы все больше внедряются не только в диагностическую, но и в коррекционную работу с детьми, страдающими различными видами задержки психического развития (Ю. В. Микадзе, Н. К. Кор# сакова, 1992, Н. М. Пылаева, Т. В. Ахутина, 1993; А. В. Семенович, 1994). Однако применение нейропсихологических методов при формировании процессов усвоения нового опыта у детей требует их значительной переработки и адаптации. Необхо# димым условием этого является взаимодействие нейропсихологов с педагогами, так как последние владеют богатым арсеналом методов по развитию активности, са# мостоятельности ребенка, его познавательной сферы.

Взаимодействие нейропсихолога с педагогом заключается в совместном обсуж# дении не только состояния данного психического процесса и основных радикалов, ведущих к его недостаточной состоятельности, но и того, каким образом и при каких условиях возможно преодоление трудностей, как сделать шаг от неуспеха к успе# ху. Совместно решаются задачи по подбору методик, градуируются трудности вво# димых заданий, отбирается наглядный и вербальный материал, а также способы его подачи, повышающие возможности ребенка в выполнении заданий.

Нами были предприняты попытки по созданию для отдельных детей индивиду$ ализированных коррекционных программ, строящихся на основании квалификации дефектов ребенка по данным обследования. Каждая такая программа включала системы методов, направленные на преодоление затруднений в наиболее нарушен# ных звеньях психической деятельности и широкое использование опор на более развитые ее виды и компоненты.

Нейропсихологические методы коррекции включали блоки методик, направ# ленные на формирование зрительного восприятия, зрительно#пространственных представлений, деятельности планирования и контроля и др. Индивидуальное коррекционное обучение вводилось постепенно, по мере готовности ребенка к та# кому виду занятий. Занятия проводились с одним ребенком или в микрогруппах — с двумя или тремя детьми одновременно. Опыт работы показал, что при переходе детей на этап адаптации к школьному обучению занятия стали более эффектив# ными.

Рассмотрим в качестве примера данные нейропсихологического исследования одного ребенка. Исследование началось, когда Катя Ю. в возрасте 5 лет стала посещать груп# пу для детей с задержкой психомоторного и речевого развития (педагоги А. Л. Рева, Т. Ю. Тросман). На первом этапе проводилась следящая диагностика, а также исполь# зовались элементы обследования в игровых ситуациях.

Девочка была контактна, приветлива, охотно посещала группу, но отмечалась не# которая отстраненность, повышенная чувствительность (сильные звуки, яркий свет вызывали неприятные ощущения), а также быстрая утомляемость. Движения были неловкими, дискоординированными.

908Детская нейропсихология

Ванамнезе: правосторонний гемипарез (но семейного левшества не отмечалось), активнее использует левую руку (берет карандаш, кисть, ложку), но может брать эти предметы и правой рукой и пользоваться так же, как левой. Активно использует обе руки в лепке, ведущей выступает то левая, то правая рука.

При объективном исследовании латерализации и межполушарной дифференциа# ции выявилось преимущество левых кисти, предплечья, уха и глаза в соответствую# щих пробах. Однако сила в правой руке больше. При выполнении графических проб результаты нестабильны: копирование домика, геометрической фигуры, рисование по точкам выполняет лучше то левой, то правой рукой.

В сфере праксиса — общая неловкость. Выполнение пробы на реципрокную коор# динацию носит поочередный характер с элементами правильного реципрокного вы# полнения, часто происходят сбои в обеих руках, но больше в левой. Пробы на прак# сис позы пальцев доступны, но нахождению правильной позы предшествует очень развернутый поиск, перебор пальцев, как бы примеривание к образцу, а также отчет# ливые синкинезии, т. е. сопутствующие движения других пальцев. Значительные затруднения вызывает проба на динамический праксис: доступно только совместное выполнение, при самостоятельном выполнении структура сразу же упрощается, дви# жения начинают носить дезавтоматизированный характер, размашисты, положения руки в пространстве неточны.

Проба на слухомоторные координации пока еще недоступна для выполнения как в звене слухового анализа, так и моторного воспроизведения.

Отчетливые трудности выявляются в сфере зрительного восприятия: опознание реалистических изолированных изображений предметов не вызывает затруднений, но при малейшей стилизации рисунка, зашумленности или перцептивной насыщен# ности возникают отчетливые трудности опознания, фрагментарность восприятия (елка воспринимается как пальцы, перо птицы — как дерево и т. п.).

Снижен объем, точность, затруднено воспроизведение порядка следования эле# ментов в зрительной и слухоречевой памяти.

Наибольшие затруднения выявились при исследовании зрительно#пространствен# ных представлений: плохо ориентируется в пространстве и собственном теле, часто ошибается, где право/лево, верх/низ, несостоятельна в простейших заданиях на кон# струирование из кубиков и составление целой картинки из частей даже в простых вариантах. Особенно отчетливо это проявилось в самостоятельном рисунке и при копировании (несоразмерность частей рисунка, горизонтальное вместо вертикаль# ного расположения элементов).

Речь недостаточно четкая, с носовым оттенком, трудностями произносительного характера, нарушена интонационно#мелодическая окраска, поиск слов, словарь су# жен, недостаточно развернута фраза, хотя выраженного аграмматизма нет, трудно# сти дифференцировки близких по звучанию и значению слов, понимания граммати# ческих конструкций.

Таким образом, нейропсихологическое обследование показало, что на фоне отчет# ливых нарушений нейродинамических характеристик протекания психических про# цессов (повышенная утомляемость, истощаемость, трудности концентрации внима# ния, повышенная чувствительность к сильным раздражителям) на первый план выступает недоразвитие функций блока приема, хранения и переработки кинестети# ческой, слуховой и особенно зрительной и зрительно#пространственной информации.

Такие особенности формирования психических функций у ребенка могли быть обусловлены трудностями становления доминантности полушарий, межполушарно# го взаимодействия, а также функциональной недостаточностью корково#подкорко# вых связей.

При разработке коррекционной программы главное внимание было уделено си# стеме методов по развитию зрительного восприятия и зрительно#пространственных представлений. В занятиях важно было также проследить, какой рукой ребенок пользу#

910 Детская нейропсихология

Задания усложняются следующим образом: а) деталь отсутствует в симметрич# ном предмете, где задана наглядная программа дополнения (вторая половина яб# лока, дома); б) деталь отсутствует в несимметричном предмете, при этом исходная часть однозначно задает дополнение недостающей (машина); в) деталь отсутству# ет в предмете, но исходная часть может быть дополнена различными деталями до разных предметов (дополнение исходной части до чашки, чайника, сахарницы).

Задания могут быть усложнены за счет перцептивной сложности изображений (от реалистических — к черно#белым, схематическим, контурным). Поле выбора может меняться по объему.

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Этот вид заданий используется в диагностической и коррекционной работе широ# ко. Одним из его видов,является составление картинки из частей, другим — состав# ление фигур из кубиков Кооса.

Мы построили методику следующим образом.

—Конструирование предмета из частей: а) все части принадлежат одному предмету, варьируется количество частей; б) части принадлежат двум и бо# лее предметам, которые могут быть перцептивно далекими или близкими.

—Конструирование сюжета из частей: а) вставка недостающих частей картин# ки; б) составление картинки по частичному образцу (на образце представ# лены линии разреза и часть картинки, величина может дозироваться — по# ловина, треть); в) составление картинки с опорой на расчерченный образец или рамку с намеченными линиями. Усложнение заданий достигается за счет изменения перцептивной насыщенности картинки, увеличения числа частей, изменения линии разреза, его формы, симметричности.

—Конструирование геометрических фигур из частей: а) сложные (составные) варианты досок Сегена; б) составление простых геометрических фигур с уве# личением числа частей, формы разреза; в) «плоскостной» вариант кубиков Кооса.

Работа по данной программе была составной частью комплекса проводимых

сребенком занятий. Задания вводились в игровой форме, включались в индиви# дуальные и групповые занятия, варианты заданий давались для выполнения дома

смамой.

Нейропсихологическое исследование, проведенное через 2 года, когда девочка осваивала программу группы адаптации к школьному обучению, показало следу# ющее. У девочки отмечается значительная положительная динамика в развитии высших психических функций. Стали доступными бимануальные реципрокные движения, но они выполняются достаточно произвольно, под постоянным контро# лем. Постоянного контроля, речевого опосредования требуют и задания на дина# мический праксис, праксис позы. Стало доступным выполнение проб Хэда, даже двуручных. Справляется с заданием на реакцию выбора, отмечается лишь замед# ленность усвоения. Значительная положительная динамика в конструктивном праксисе, пробах Кооса, рисунке, зрительной памяти, хотя и остаются трудности