книги из ГПНТБ / Сегал, В. М. Исследование пластического формоизменения металлов методом муара

.pdf

Рис. 65. Линии уровня /Л для осадки образцов с В / И = 4 (шаг уровня ДЯ^. = 0,05):

1 — 8 — номера линий

тела принимаются жесткими. В действительности такие области обнаруживаются как области с затухающим развитием деформаций. Разрывы скоростей по их границам также не реализуются, хотя вдоль соответствующих границ наблюдается высокая интенсивность скоростей деформации сдвига. Кроме того, оказываются «размазан ными» разрывы в особых точках.

Наиболее значительное расхождение обнаруживается при сравне нии контактных условий. При построении точного решения задачи основное ограничение связано с формулировкой физического закона трения на контактных поверхностях. Как известно [32], допущение о постоянстве контактного трения, принятое в большинстве решений методом характеристик, не позволяет объяснить и оценить фактор «бочкообразования» при осадке. Авторами была дана математически строгая и физически непротиворечивая теория бочкообразования при

Рис. 66. |

Распределение скоростей дефор |

Рис. 67. Экспериментальное поле линий сколь |

мации |

для осадки образцов с Я /Я = 4 |

жения для осадки образцов с В / Н = 4: |

|

|

а —б; б —в\ в—г — участки образца |

на использовании физического закона трения у края полосы [23]. Одной из особенностей распределения контактного трения при осадке, которая установлена экспериментально методом муара, яв ляется наличие неравномерности распределения трения у края полосы, причем характер этого распределения качественно соответ ствует ограничениям, принятым при построении аналитического ре шения [23]. Аналогичные распределения контактных напряжений

были получены ранее в работах [102— 103] и др.

151

Для оценки влияния бочкообразования на изменение напряжен ного и деформированного состояний проводили поэтапное деформи рование образца от исходного отношения B J H 0 = 1 до конечного отношения BIH = 3. На разных стадиях осадки фиксировалось поле скоростей по картинам муаров и результаты обрабатывались на ЭВМ. Было установлено, что искривление свободной поверхности оказывает существенное влияние на неоднородность напряженного и деформированного состояний у края полосы. В качестве примера на рис. 63 приведены эпюры распределения касательных напряже ний тху (кривая 4) и нормальных напряжений ау (кривая 6) на кон такте и вдоль горизонтальной оси симметрии (кривая 5). Соотношение размеров образца соответствовало В/Н = 3, а степень бочкообразо вания, определяемая отношением высоты образца к диаметру окруж-

Рис. 68. Распределение напряжений |

Рис. 69. Распределение |

напряжений для |

||

для |

осадки образцов с В / Н = |

4: |

осадки образцов |

с В / Н = 4 |

1 — х |

в сечении 111 — 111-, |

2 — |

|

|

ах — |

Г - Н , 3 — с х — / / —/ / ; 4 — |

|

|

|

ох — |

111— 111; 5 — ах — I V — I V |

|

|

|

ности, проходящей через три точки боковой поверхности — на тор цах плит и в среднем сечении [23] — составляла х = 0,35. Из сравне ния кривых рис. 63 можно видеть, что характер распределения ка сательных напряжений сохраняется, а для нормальных напряжений наблюдается перегиб эпюр вблизи края полосы. Это явление можно объяснить теорией бочкообразования, развитой в [23]. По мере уда ления от края влияние искривления свободной поверхности затухает.

Определенный интерес представляет анализ возможности разру шения при осадке хрупких и малопластичных материалов. Для пол ного решения вопроса необходимо рассмотрение всей истории де формирования при нестационарном процессе. Некоторые качествен ные выводы можно сделать из анализа данных, приведенных на рис. 48, 53, 59, 65. В частности, для отношений В/Н </ 2 наиболее опасным является центр заготовки, который находится в области максимальной интенсивности деформаций при низком гидростати ческом давлении. С увеличением отношения В/Н, в особенности для материалов, чувствительных к скорости деформации, область веро ятного разрушения перемещается в углы образца, где интенсивность скоростей деформации становится высокой, а гидростатическое давле ние значительно ниже, чем в центре.

152

(кривая 2) проявляет значительную неравномерность, тогда как ско рость линейной деформации \ х (кривая 3) распределена более равно мерно. Максимальное значение ^наблю дается вблизи особой точки.

На рис. 74 показано распределение нормальных напряжений оу (кривая 1)

икасательных напряжений хху (кривая 2)

всечении /—/, а также напряжений оу (кривая 3) и ах (кривая 4) вдоль оси х. Начало отсчета напряжений определялось из условия равенства нулю проекции уси лия на ось у в сечении /—I . Характерно,

Нх

Рис. 72. |

Линии |

уровня |

И . при |

Рис. 73. Распределение скоростей деформации при |

|

пережиме полосы узкими бойка |

пережиме полосы узкими бойками |

||||

ми (шаг |

уровня |

Д Я . |

= |

0,015): |

|

1 —7 — номера |

линий |

|

|||

что напряжения оу меняют знак, причем наибольшего значения растя гивающие напряжения достигают на поверхности нижней плиты. Кривая 5 на рис. 74 характеризует распределение напряжений ах вдоль оси х, которое дает точное решение поля линий скольжения [23]. Необходимо отметить близкое совпадение экспериментальных значе ний с точными. Это совпадение стано-

Рис. 74. Распределение напряжений при пере |

Рис. 75. Экспериментальное по |

жиме полосы узкими бойками |

ле линий скольжения при пере |

|

жиме полосыЛ узкими бойками |

155

связано качество поковок. Истечение в облой рассматривается в рабо тах [9, 23, 104] и др.

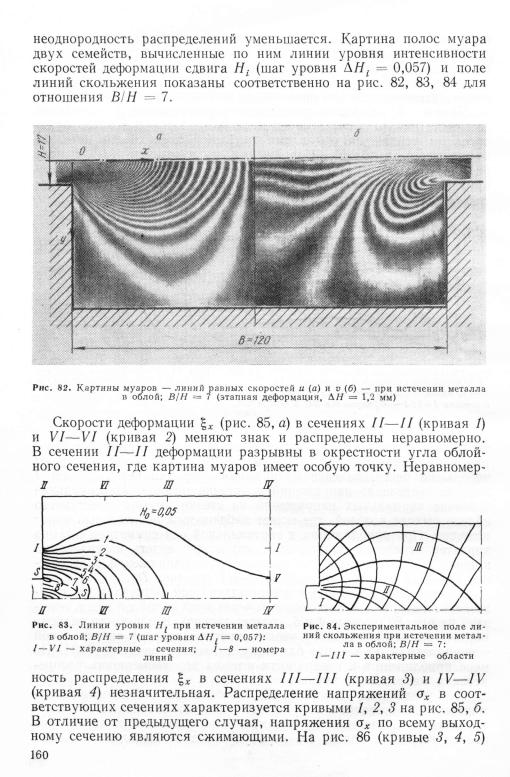

Основным геометрическим параметром при плоском истечении в облой является отношение ширины штампа В к толщине облоя Н. На рис. 77 показаны картины полос муара — линий равных скоро стей и, v, выявленные при этапном деформировании в штампе для В/Н = 3 (вследствие симметрии результаты приводятся для одной четверти области течения). Обработку экспериментальной информации проводили в узлах сетки декартовых координат с шагом Ах = Аг/ — 4 мм. Распределение интенсивности скоростей дефор

мации сдвига Я (- приведено на рис. |

78 (шаг уровня |

АН( — 0,025). |

||

Области с |

наименьшим |

значением |

интенсивности |

Нс примыкают |

П |

ш |

ш |

|

|

Рис. 78. Линии уровня Н . при истечении метал |

Рис. 79. Экспериментальное поле линий |

|

ла в облой; В / Н — 3 (шаг уровня |

= 0,025): |

скольжения при истечении металла в об |

1 — V — характерные сечения; |

1— 8 — номера |

лой, В / Н = 3 |

|

||

линий |

|

|

к стенкам штампа и средней части свободной поверхности облойного сечения. Максимальное значение интенсивности наблюдается в углу облоя и монотонно убывает в сторону указанных областей. Линия SS, соединяющая точки с минимальными градиентами изменения интен сивности, выделяет треугольную область в выходном сечении. Линия LL, вдоль которой Ht = 0,07, выделяет область с низкой интенсивностью скоростей деформации сдвига и примерно совпадает с жесткопластической границей точного решения.

На экспериментальном поле линий скольжения (рис. 79) можно выделить три характерные области — область /, определяемую условиями осадки облоя; область II, определяемую разворотом центрального веера поля линий скольжения вблизи особой точки — угла облоя; область III, определяемую граничными условиями на стенках штампа. В области III, где интенсивность скоростей дефор мации весьма мала, точные решения по схеме жесткопластического тела позволяют построить лишь продолжение поля линий скольже ния из пластических областей I, II.

Распределение скоростей деформации \ х и цху (рис. 80) в харак терных сечениях подтверждает характер развития деформирован ного состояния. Отметим, что распределение скорости деформации \ х вдоль оси х (кривая 1) обнаруживает два максимума — при пересе

яв

чении с линией высоких интенсивностей скоростей деформации сдвига 55 и на вертикальной оси симметрии. Аналогичный резуль тат дает точное решение поля линий скольжения [23], которое пред полагает разрыв касательной компоненты скорости и скачок изме нения интенсивности при пересечении жесткопластической границы.

На рис. 81 показано распределение напряжений в некоторых сечениях (начало отсчета определяли из условия равенства нулю проекции усилия на ось х для свободной поверхности металла, вытекающего в облой). Напряжения ох в сечении II— II (см. рис. 78) (кривая 1) имеют разрыв в особой точке. Нижняя ветвь кривой 1 дает распределение напряжений по сечению облоя. Харак-

Рис. 80. |

Распределение скоростей |

деформации и на- |

Рис. 81. Распределение напряже- |

|||||

|

пряжений при истечении металла в о б л о й ; Б / Я = 3 : |

ний Ох при истечении металла в об- |

||||||

1 |

— \ х вдоль оси |

Ох; 2 — |

в сечении |

V — V ; 3 |

— £х |

лой; В !И = 3 |

||

в |

сечении |

1— 1; 4 |

— Оу вдоль оси |

Ох; |

5 — (Уу в |

сече |

|

|

|

|

|

нии |

I —/ |

|

|

|

|

терно, что на начальной стадии истечения металла в выходном сечении напряжения меняют знак и в средней части облоя действуют небольшие растягивающие напряжения. Верхняя ветвь кривой 1 дает распределение напряжений по стенке штампа. Максимальное значение нормальных напряжений на стенке штампа имеет место вблизи выхода в облой, где может наблюдаться повышенный износ штампов. При приближении к вертикальной оси симметрии штампа характер изменения ох меняется, что можно видеть из сравнения кривых 2 и 3, которые дают распределение напряжений ох в сече нии III—III и на оси симметрии IV— IV (см. рис. 78).

Распределение оу вдоль горизонтальной оси симметрии и в сече нии I—/ (см. рис. 78), проходящем через край облойной щели, пока зано на рис. 80 (кривые 4 и 5, соответственно). В плоскости разъема нормальные напряжения оу увеличиваются в сторону вертикальной оси симметрии по закону, близкому к точному решению [23]. По мере приближения к поверхности штампа неравномерность распре деления напряжений уменьшается.

При увеличении отношения BIH особенности напряженно-дефор мированного состояния сохраняются, однако возрастает неравно мерность распределения кинематических и статических параметров вблизи выхода в облой. По мере удаления от выходного сечения

159

показано распределение напряжений оу в плоскости разъема штампа и в сечениях /—/ — V—V. Нетрудно видеть, что с увеличением отношения BIH сжимающие напряжения в штампе резко возра стают.

Рис. 85. Распределение скоростей деформации \ х (а) и напряжений ох (б) при истечении металла в облой; В / И = 7

Прошивка. На рис. 87 показана картина полос муара двух се мейств для плоской прошивки, полученная при этапном деформиро вании на начальной стадии процесса. Обработку экспериментального материала на ЭВМ осуществляли в узлах декартовой сетки коор динат с шагом Ах = Ау = 3,08 мм. Распределение линий уровня интенсивности скоростей деформации сдвига (рис. 88, шаг уровня

Рис. 86. Распределение скоростей деформации и напряжений при истечении металла в облой; В / Н = 7 :

1 — | вдоль оси Ох; 2 — \ х в сече

нии V — V; |

3 — Gy вдоль |

оси Ох> |

|

4 — Gy в |

сечении |

F — V; |

5 — оу |

в |

сечении |

/ —/ |

|

AHt - 0,022) свидетельствует о значительной неоднородности дефор мированного состояния в очаге деформации. Области с низкой интен сивностью скоростей деформации примыкают к нижнему основанию контейнера и средней части прошивного пуансона. Кроме того, интенсивность Ht убывает к свободной поверхности материала. Максимальное значение Ht наблюдается вблизи углов пуансона. Линия 55, вдоль которой расположены точки с высокими значе ниями интенсивности, а градиент изменения Ht минимален, имеет

11 В. М. Сегал |

161 |