- •Краниофациальная травма

- •16.2.2. Анатомия орбиты

- •16.3.2. Сочетанные повреждения

- •Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

- •16.3.5. Хирургические доступы

- •16.3.6. Общие принципы лечения переломов нижней челюсти

- •16.3.7. Использование аутокости для хирургического лечения краниофациальных травматических дефектов

- •16.3.7.1. Техника забора костного аутотрансплантата со свода черепа

- •16.3.7.3. Аутотрансплантат из ребра

- •16.5. Переломы орбиты

- •16.5.2. Переломы

- •16.5.3.2. Повреждение нижней стенки орбиты

- •16.6. Переломы скуловой кости

- •16.6.2.1. Оптимальное время для

- •16. 7. 2. Диагностика

- •16. 7. 3. Лечение

- •16.8. Переломы нижней челюсти

- •16.8.1. Диагностика

- •16.8.2.Лечение

16.3.5. Хирургические доступы

Поскольку большинство переломов верхней и средней зон лица требуют проведения открытого вправления, большое значение приобретает выбор адекватного хирургического доступа, который должен отвечать следующим требованиям:

— обеспечивать полный обзор всей области трав матического повреждения и возможность точного вправления, сопоставления и фиксации фрагмен тов перелома, устранения дефектов и деформаций;

— не приводить к дополнительному космети ческому дефекту или сводить его к минимуму.

Подход к верхней и средней зонам лица обеспечивают несколько разрезов, которые могут быть разделены на местные (ограниченные) и коронарный, более известный нейрохирургам как бифрон-тальный доступ.

16. 3.5.1. Местные доступы

-

Внутриротовой (преддверный) —доступ к пе редне-латеральным отделам верхней челюсти, ску- ло-верхнечелюстному сочленению, всей верхней челюсти от уровня перелома Ле Фор 1 до нижних краев орбит.

-

Нижнеглазничные — в области нижнего века (трансконъюнктивальный, субцилиарный, субтар-

320

Краниофациалъная травма

-

Наружноглазничный — доступ к лобно-ску- ловому шву, наружному краю и стенке орбиты, наружным отделам крыши орбиты.

-

Супратарзальньтй доступ — в области верхне го века — доступ к верхнему краю и крыше орби ты, лобно-скуловому шву.

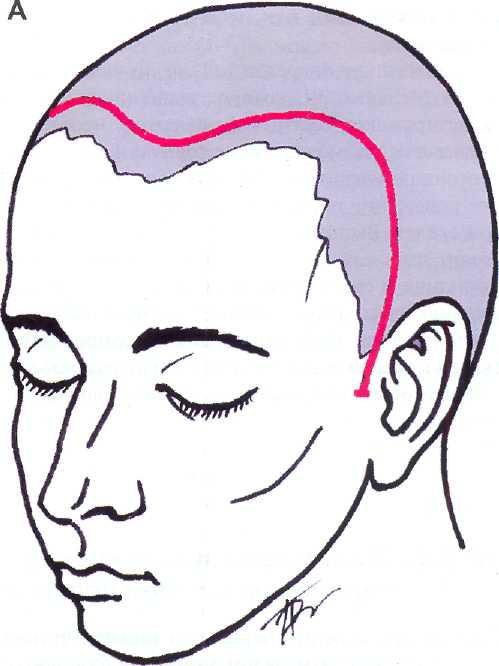

16.3.5.2. Коронарный доступ

Разрез производится по волосистой части головы и поэтому косметичен. Это наилучший доступ к верхней половине лицевого скелета — лобной ко* сти, назо-этмоидальной области, верхним, внутренним и латеральным краям и стенкам орбит, к обеим скуловым дугам (рис. 16-4). При его использовании можно также при необходимости осуществить забор костных аутотрансплантатов со свода черепа, проводить трансназальную кантопексию. Он обеспечивает возможность одномоментного выполнения интракраниального вмешательства первым этапом и проведение реконструктивного вмешательства на верхней и средней зонах лица вторым этапом операции.

При использовании этого доступа для подхода к скуловой дуге имеется опасность повреждения лобной ветви лицевого нерва. Избежать её позволяет продвижение к дуге в толще поверхностной височной жировой клетчатки под поверхностным листком глубокой височной фасции.

Рис. 16-4. Коронарный доступ. А. Б.

321

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

В

зависимости от вида перелома хирург

может использовать

один или несколько разрезов, комбинируя

их.

В

зависимости от вида перелома хирург

может использовать

один или несколько разрезов, комбинируя

их.

При наличии повреждения мягких тканей, а также их отслаивании, которое выполнялось в ходе скелетирования костных фрагментов, необходимо произвести как можно более точную и тщательную репозицию мягких тканей в анатомически правильное положение после того, как восстановлен лицевой скелет. Выполнение этого этапа операдии позволит избежать посттравматической рубдовой деформации и сокращения мягких тканей лица, приводящих к развитию стойкого косметического дефекта. Должна быть выполнена фиксация мягких тканей к подлежащим костным структурам либо при помощи отверстий, сформированных, например, в нижнем крае орбиты, при его обнажении в ходе репозиции перелома скулоорбитального комплекса, либо за использовавшиеся для фиксации костей титановые микро- или минипластины, или винты.