- •Краниофациальная травма

- •16.2.2. Анатомия орбиты

- •16.3.2. Сочетанные повреждения

- •Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

- •16.3.5. Хирургические доступы

- •16.3.6. Общие принципы лечения переломов нижней челюсти

- •16.3.7. Использование аутокости для хирургического лечения краниофациальных травматических дефектов

- •16.3.7.1. Техника забора костного аутотрансплантата со свода черепа

- •16.3.7.3. Аутотрансплантат из ребра

- •16.5. Переломы орбиты

- •16.5.2. Переломы

- •16.5.3.2. Повреждение нижней стенки орбиты

- •16.6. Переломы скуловой кости

- •16.6.2.1. Оптимальное время для

- •16. 7. 2. Диагностика

- •16. 7. 3. Лечение

- •16.8. Переломы нижней челюсти

- •16.8.1. Диагностика

- •16.8.2.Лечение

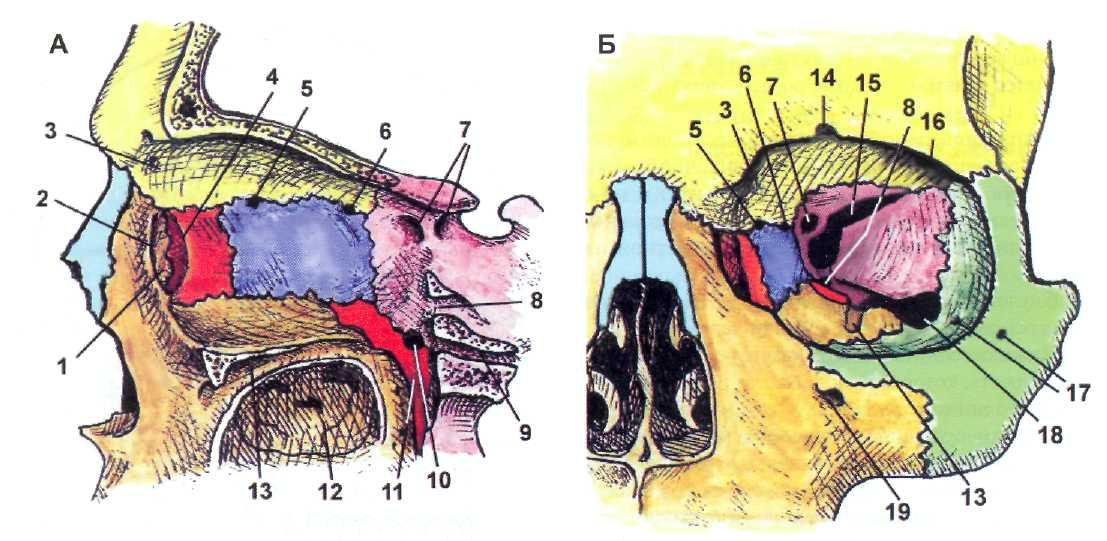

16.2.2. Анатомия орбиты

Орбиты — это парное образование, непосредственно граничащее с полостью черепа. Верхняя стенка орбит составляет одновременно латеральные отделы дна ПЧЯ. Медиальные отделы дна образованы верхними отделами решетчатых лабиринтов и продырявленной пластинкой клиновидной кости. По средней линии орбиты отделяются друг от друга носовыми костями и межорбитальным пространством. Орбиту составляют, соединяясь между собой 7 костей: скуловая, большое и малое крыло клиновидной кости, лобная кость, решетчатая кость, слёзная кость, нёбная кость и верхняя челюсть (рис. 16-2).

Костная орбита описывается как образование конической или пирамидальной формы, но ни один

315

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

из этих терминов не определяет всё же её форму достаточно точно. Она может быть условно подразделена на 3 части: переднюю, среднюю и заднюю. Передняя треть орбиты — это ее толстые костные края. Их разделяют на следующие отделы:

-

верхний край — образован надбровной дугой лобной кости;

-

нижний край — образован скуловой костью латерально и верхней челюстью — медиально;

-

медиальный край — образован носовой ос тью лобной кости и лобным отростком верхней челюсти, на котором прикрепляется медиальная кантальная связка. Отрыв этой связки при пере ломе медиальной стенки приводит к телекантусу (увеличению расстояния между медиальными уг лами глазных щелей, что может произвести впе чатление гипертелоризма, если оно двусторон нее).

-

латеральный край — образован лобным отро стком скуловой кости и скуловым отростком лоб ной кости.

Среднюю и заднюю трети составляют стенки орбиты, которые образованы следующими костями:

— верхняя стенка или крыша орбиты — в основ ном сформирована орбитальным отделом лобной кости, только в задних отделах небольшой участок образован малым крылом клиновидной кости;

— нижнюю стенку или дно орбиты формируют

орбитальная пластинка верхней челюсти и скуловая кость в передне-латеральных отделах, а орбитальный отросток нёбной кости — в задних отделах. Дно орбиты одновременно является крышей верхнечелюстной пазухи. Нижнеглазничный нерв пересекает дно орбиты, проходя в одноимённой борозде;

— латеральная стенка образована орбитальной поверхностью скуловой кости и большим крылом клиновидной кости. Сфеноидальная часть лате ральной стенки отделяется от крыши верхней глаз ничной щелью, а от дна — нижней глазничной щелью. Через верхнеглазничную шель проходят три двигательных черепно-мозговых нерва к наруж ным мышцам глазного яблока — глазодвигатель ный нерв, блоковый нерв, отводящий нерв. Глаз ной нерв (I ветвь V пары) также вступает в орби ту через верхнюю глазничную щель Через ниж нюю глазничную щель проходят верхнечелюстная порция тройничного нерва и её ветви (включая нижнеглазничный нерв), нижнеглазничная арте рия, ветви ganglion sphenopalatinum, ветви ниж ней глазничной вены, идущие к крыловидному сплетению;

— медиальная стенка — четырёхугольная по форме и сформирована 4 костями — её централь-

316

Краниофациальная травма

ная

часть образована решетчатой костью,

передне-верхняя

— лобной костью, передне-нижняя —

слёзной костью, а задняя -клиновидной

костью. Медиальная стенка очень

тонкая, её большая

часть, сформированная решетчатой

костью, даже

называется lamina

papiracea

— т.е. «подобная бумаге».

ная

часть образована решетчатой костью,

передне-верхняя

— лобной костью, передне-нижняя —

слёзной костью, а задняя -клиновидной

костью. Медиальная стенка очень

тонкая, её большая

часть, сформированная решетчатой

костью, даже

называется lamina

papiracea

— т.е. «подобная бумаге».

Глубина орбиты варьирует от 45 до 55 мм. На входе в орбиту высота её составляет приблизительно 35 мм, а ширина — приблизительно 40 мм.

Тенонова капсула делит полость орбиты на две половины — передний или прекапсулярный сегмент и задний или ретрокапсулярный сегмент. Глазное яблоко занимает только переднюю половину полости орбиты. Задняя её половина заполнена жировой тканью, мышцами, сосудами и нервами, которые обеспечивают кровоснабжение и иннервацию глазного яблока, наружных мышц глаза и мягких тканей, окружающих орбиту.

Между стенками орбиты, мышцами и глазным яблоком имеется высокоорганизованная система соединительнотканных перегородок, которая в норме обязательно участвует в движении глазных яблок. Перегородки, пронизывающие периорби-тальную жировую ткань, могут скользить друг относительно друга, одномоментно обеспечивая нормальное положение глазного яблока и его подвижность. Разрыв периорбиты при переломе орбитальной стенки может привести к сращениям между перегородками, что вызовет нарушение подвижности глазного яблока, особенно в случае неадекватного лечения перелома и последующего заживления перегородок в деформированном положении.

16.3. ПЕРЕЛОМЫ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

16.3.1. Этиология

Данные относительно структуры этиологических факторов травм лицевого скелета, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, различны. Так, по данным ЦНИИС из 498 больных с посттравматическими дефектами и деформациями костей верхней и средней зон лица, находившихся на стационарном лечении, 376 (75,5 %) пострадавших получили травму при дорожно-транспортных происшествиях, 64 (12,9%) — на производстве, только 41 (8,2 %) — в быту, а 17 (3,4 %) — в результате огнестрельных ранений (1). В то же время,

недавние эпидемиологические исследования, проведенные в Европе и США, показали изменения в структуре этиологических факторов: если прошлом дорожно-транспортные происшествия были ведущей причиной травм лицевого скелета (30, 43 13), то в настоящее время ведущей причиной стало межличностное насилие — драки, нападения и т. п. (29, 39, 44).