- •Краниофациальная травма

- •16.2.2. Анатомия орбиты

- •16.3.2. Сочетанные повреждения

- •Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

- •16.3.5. Хирургические доступы

- •16.3.6. Общие принципы лечения переломов нижней челюсти

- •16.3.7. Использование аутокости для хирургического лечения краниофациальных травматических дефектов

- •16.3.7.1. Техника забора костного аутотрансплантата со свода черепа

- •16.3.7.3. Аутотрансплантат из ребра

- •16.5. Переломы орбиты

- •16.5.2. Переломы

- •16.5.3.2. Повреждение нижней стенки орбиты

- •16.6. Переломы скуловой кости

- •16.6.2.1. Оптимальное время для

- •16. 7. 2. Диагностика

- •16. 7. 3. Лечение

- •16.8. Переломы нижней челюсти

- •16.8.1. Диагностика

- •16.8.2.Лечение

16.5.3.2. Повреждение нижней стенки орбиты

Изолированные повреждения дна орбиты происходят при так называемых взрывных переломах (blow-out переломы). Эти переломы возникают в том случае, когда местом приложения травмирующей силы являются край орбиты или глазное яблоко, что приводит к неожиданно резкому повышению давления в орбите. Несжимаемое интраорбиталь-ное содержимое смещается кзади, и травмирующая сила передаётся непосредственно на тонкое дно орбиты и медиальную стенку, которые и ломаются в первую очередь. Интраорбитальное содержимое часто пролабирует через возникший кост-

ный дефект в верхнечелюстную пазуху и может ущемляться краями перелома или смещённым тонким сегментом стенки орбиты. Диагностировать ущемление содержимого орбиты можно довольно легко, произведя форсированный тракционный тест. Для этого место прикрепления прямой мышцы к глазному яблоку захватывается пинцетом приблизительно на расстоянии 7 мм от лимба. Затем глазное яблоко осторожно ротируется во всех 4 направлениях и при этом отмечается любое затруднение. Обычно для теста используется нижняя прямая мышца, хотя можно использовать также верхнюю, медиальную или латеральную прямую мышцы. Тест проводится под местной анестезией. Используя его, можно диагностировать ущемление нижней прямой мышцы у больного с нарушением сознания и отсутствием продуктивного контакта.

Так называемый «чистый» или изолированный взрывной перелом вовлекает тонкие участки дна орбиты, медиальной, латеральной, реже верхней стенок. Край орбиты остаётся интактным. «Смешанный» взрывной перелом сочетается с повреждениями прилегающих костей лицевого скелета (рис. 16-18, 19, 21). Толстый край орбиты при этом также сломан, его смешение кзади вызывает оскольча-тые переломы дна орбиты.

Чаще всего переломы локализуются на дне орбиты сразу кнутри от канала нижнеглазничного нерва и обычно продолжаются до медиального отдела дна орбиты и нижнего отдела медиальной стенки орбиты (рис 16-15).

В результате наступившего несоответствия между объёмом костной орбиты и объёмом её содержимого развивается энофтальм. Обычно он также сопровождается смешением глазного яблока книзу — гипофтальмом (рис.16-15, 21). Основной механизм развития посттравматического энофтальма — смещение мягких тканей орбиты с относительно постоянным объёмом в костную орбиту увеличенного объёма. Увеличение объёма орбиты, вызванное значительными переломами со смещением участка орбитальной стенки площадью более 2 кв.см требует оперативного вмешательства. Энофтальм, превышающий 5 мм, приводит к заметной косметической деформации. Коррекция энофтальма требует восстановления первоначальных размеров полости орбиты и конфигурации её стенок. В остром периоде травмы энофтальм обычно маскируется отёком. Остро развившийся энофтальм говорит о значительном увеличении объёма костной орбиты.

У многих больных с переломами дна орбиты развивается диплопия. Обычно она преходящая и определяется только при крайнем отведении взора.

335

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

А1

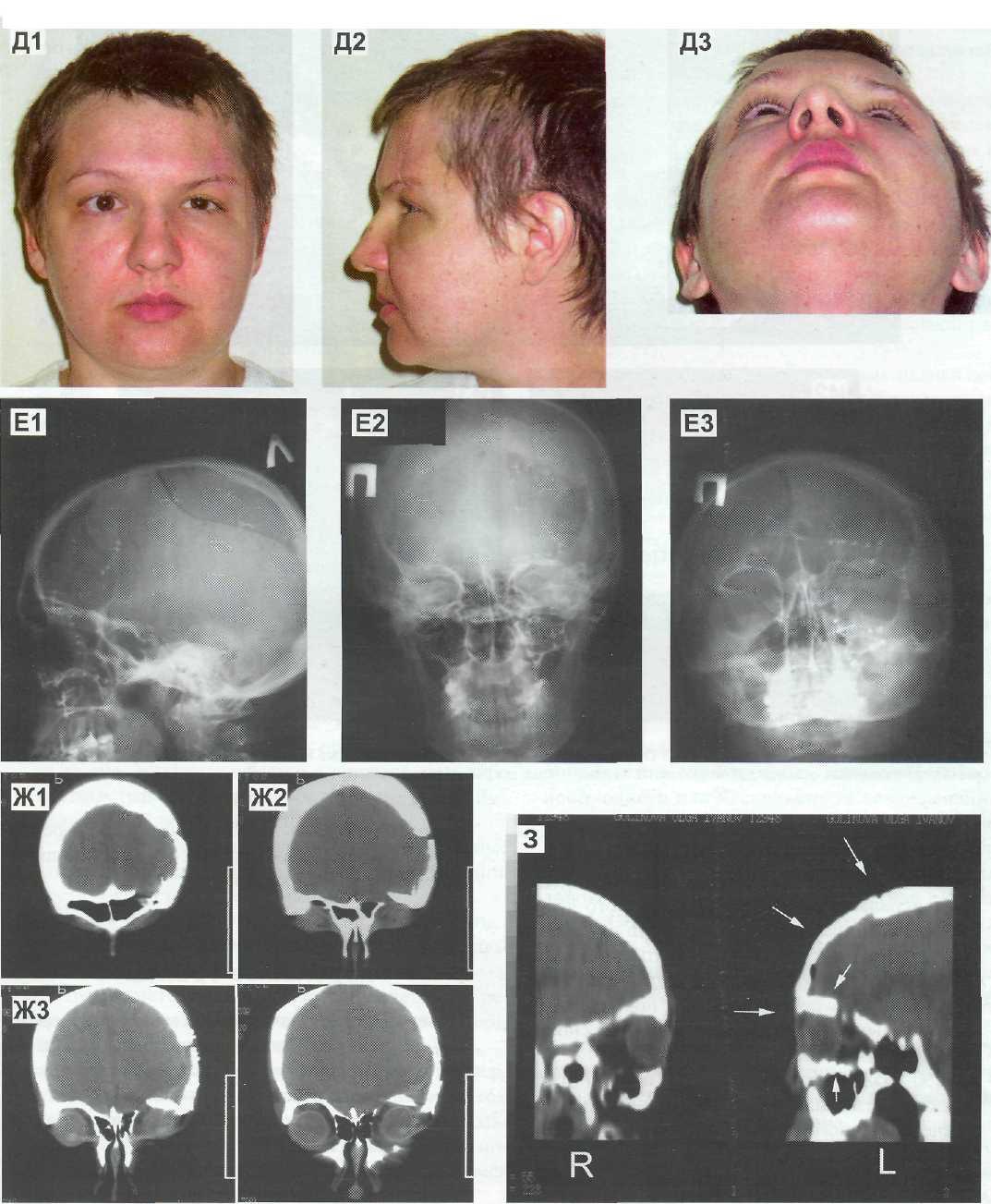

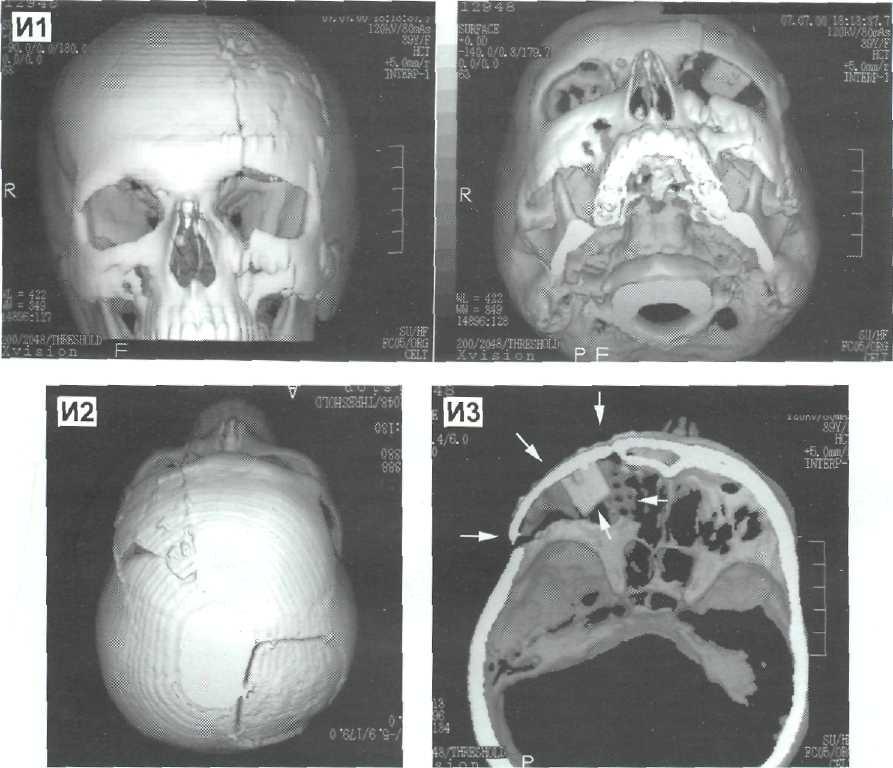

А (1-3) — Внешний вид больной до реконструктивной операции. Обширный костный дефект и грубая деформация в лобно-скуло-орбитальной области слева, левосторонний энофтальм. Б — КГ 3D до операции В — Фронтальные и сагиттальные реформированные КТ из аксиальных срезов до операции.

Г — Завершающий этап операции — реконструкции лобно-орбитальной области с использованием расщепленной аутокости с правой теменной области, включая верхний край и крышу левой орбиты. Одномоментная остеотомия, репозиция и фиксация левой скуловой кости, реконструкция нижней стенки левой орбиты титановой конструкцией трансантральным доступом. На интраоперационном снимке видны фиксированные между собой и к окружающей интактной кости проволочными швами и титановыми минипласти-нами костные аутотрансплантаты.

336

Краниофациальная травма

,

337

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

при взгляде вверх или вниз, а не в функциональном поле зрения. Чаше всего причиной её является гематома или отёк, которые вызывают мышечный дисбаланс из-за смещения глазного яблока, или же повреждение наружных мышц глаза. Однако, причиной диплопии может быть и ущемление прямой нижней мышцы в переломе дна орбиты небольших размеров. Ущемление, подтверждённое тракционньгм тестом и данными КТ, должно быть устранено оперативным путём.

В 90—95 % всех переломов дна орбиты отмечается гипестезия или анестезия в зоне иннервации нижнеглазничного нерва.

16.5.3.3. Переломы медиальной стенки орбиты

Переломы медиальной стенки орбиты могут быть изолированными, но чаще сочетаются с переломами дна орбиты или являются составной частью назо-этмоидо-орбитального перелома. Переломам

медиальной стенки часто сопутствуют повреждения медиальной кантальной связки, слёзопрово-дящей системы и костей носа.

16.5.4. Хирургическое лечение переломов орбиты

Целью хирургии значительно смещенных переломов средней зоны лица вовлекающих орбиту, является предупреждение развития энофтальма, а также дистопии орбиты и кантальных связок.

Оперативные вмешательства при переломах орбиты направлены на:

-

восстановление сложной трёхмерной про странственной анатомии орбиты;

-

освобождение содержимого орбиты, ущем лённого в переломе;

-

вправление грыжевого выпячивания содер жимого орбиты;

-

репозицию глазного яблока.

338

Краниофациальная травма

Интраорбитальное

содержимое следует освободить

из места любого перелома. Объём движений

глазного

яблока должен быть проверен в ходе

операции

выполнением форсированного тракционно-го

теста. Тест должен выполняться до

освобождения

ущемлённой ткани, после освобождения

и вновь

после установки любого материала на

дно орбиты

для его реконструкции.

Интраорбитальное

содержимое следует освободить

из места любого перелома. Объём движений

глазного

яблока должен быть проверен в ходе

операции

выполнением форсированного тракционно-го

теста. Тест должен выполняться до

освобождения

ущемлённой ткани, после освобождения

и вновь

после установки любого материала на

дно орбиты

для его реконструкции.

16.5.4.1. Принципы хирургического лечения переломов орбиты

Хирургическое лечение переломов орбиты основывается на следующих принципах:

-

стабилизация и реконструкция орбитального кольца (медиального, латерального, верхнего и нижнего краёв орбиты);

-

реконструкция дефектов дна и при необхо димости других стенок орбиты для восстановления размеров полости орбиты.

-

восстановление повреждений мягких тканей орбиты, в том числе положения медиальной и ла теральной кантальных связок.

Необходимо выделить все переломы таким образом, чтобы возможно было произвести их адекватное вправление и фиксацию всех костных фрагментов. Фиксация может выполняться наложением межкостных проволочных швов или, что предпочтительнее, при помощи мини- или микропластин и винтов. Целостность стенок орбиты, прежде всего её дна, восстанавливается с применением либо костных трансплантатов, либо неорганических им-плантатов. Для этого используют:

-

костные аутотрансплантаты — расщеплённые кости свода черепа, ребра, гребня подвздошной кости, бугристости большеберцовой кости.

-

костные или хрящевые гомотрансплантаты

-

неорганические аллотрансплантаты (титано вые конструкции, силикон, тефлон и др.).

Любой материал, который используется для реконструкции дна, желательно фиксировать, чтобы избежать его смещения или экструзии.

При возможности контакта трансплантата с верхнечелюстной пазухой, решетчатым лабиринтом для реконструкции стенок орбиты следует использовать аутокости или титановые конструкции, поскольку в этих случаях имеется минимальный риск развития воспалительных осложнений.

Наиболее частыми осложнениями неадекватно леченых переломов дна орбиты являются диплопия, энофтальм, ограничение подвижности глазного яблока в вертикальной плоскости (рис. 16-15). Переломы медиальной стенки орбиты часто сопро-

вождают переломы дна орбиты (рис. 16-19) и иногда являются нераспознанной причиной резидуально-го постоперационного энофтальма.

При реконструкции дна орбиты с целью устранения диплопии и энофталъма челюстно-лицевы-ми хирургами у нас в стране довольно часто используется трансантральный доступ. После репозиции глазного яблока проводится реконструкция дна орбиты титановой Ф-образной пластиной или титановой сеткой, введенными в полость орбиты под углом, достаточным для устранения энофтальма. Пластины фиксируются в области нижнеглазничного края и задней стенки верхнечелюстной пазухи (1, 2, 11).

Ранняя хирургия (в течение первых 10 дней после травмы) предпочтительнее, нежели хирургическое вмешательство в позднем периоде. Только по витальным или локальным, со стороны орбиты и глазного яблока, противопоказаниям операция может быть отложена.