Халпахчьян О., Архитектура крымских армян, 2019

.pdf

у церкви Святого Степаноса (Стефана) на территории бывшей Армянской крепости и Ходжа-Цатура в самом конце улицы Морской.

Сохранившиеся памятники этой категории представляют собой относительно не- большие сооружения, состоящие из заглублённого в косогор водного резервуара и при- строенной к нему тумбы с водомётом на главном фасаде. Попадали в резервуар (для его чистки, устранения неполадок, укрепления стен) через отверстие, устроенное либо сверху, либо с одной из торцовых сторон. Родники-фонтаны этого типа различались своими размерами и архитектурно-художественным оформлением фасада. Резервуары их также отличались друг от друга. Они имели разную ёмкость (в фонтане Ходжа-Ца- тура – 25,6 м3, а в фонтане близ церкви Святого Степаноса (Стефана) в Армянской крепости – 5,8 м3) и разную конструкцию. Помимо прямоугольных в плане резервуа- ров со сводами полуциркульного или стрельчатого очертания, встречаются также кру- глые. Таковыми являются, например, резервуары нижнего и верхнего фонтанов монас тыря Сурб Хач, напоминающие обложенные камнем колодцы с объёмом около 3,5 м3.

Нижний фонтан монастыря Сурб Хач.

Нижний и верхний фонтаны монастыря Сурб Хач, соответственно расположенные на нижней и верхней террасах монастырского сада, предназначались в первую оче- редь для паломников, что обусловило их небольшие размеры. Оба снабжались из одно- го источника, имели общий водовод, идущий к более позднему верхнему фонтану, за- тем – к относительно древнему нижнему1*, которые сообщались между собой широкой лестницей в пять маршей.

Архитектурные детали фасада нижнего фонтана объединяют сталактитовую нишу в стрельчатой арке, пояса и обрамления из сложного профиля. Декор дополняет ориги- нального содержания резьба по белому известняку, из которого построен родник. Учи- тывая многообразие убранства, некоторую архаичность рисунка и характер отдельных деталей, показательных для крымских сооружений XIII–XIV веков, О. И. Домбровский

1 * Более поздние обследования показали, что верхний и нижний фонтаны монастыря Сурб Хач питаются из разных источников и имеют отличное друг от друга водоснабжение.

112

и В. А. Сидоренко полагают, что некоторые декоративные составляющие этого фонта- на были использованы вторично, почему датируют его не ранее второй половины XIX века1. Та же дата указана авторами книги «Памятники градостроительства и архитек- туры Украинской ССР»2.

Внимательное изучение сооружения фонтана и публикации XIX столетия позволяют констатировать наличие в нём не менее двух строительных периодов. Вначале фасад был оформлен в виде гладкой стены с небольшим профилированным карнизом повер- ху. В центре, ниже середины, над пояском из вала и полочки, располагалась малень- кая, завершённая трёхлопастной арочкой ниша с отверстием для выпуска воды. Над нишей – вырезанные в камне рельефы двух херувимов, геометрическая розетка и два высоких кипариса с птицами (по одной) на ветвях. Несколько в стороне от них – круп- ные розетки, а выше – опирающийся на постамент равноконечный крест с расширяю- щимися и процветшими крылами. Эти изображения, встречающиеся как в книжной миниатюре, так и культовых постройках крымских армян XIV–XV веков, дают основа- ние датировать первый этап истории фонтана указанным временем – периодом, когда появились наиболее значимые сооружения монастыря3*.

Второй период следует отнести к 1749 году, зафиксированному в одной армян- ской надписи на мраморной плите, некогда помещённой по правую сторону от фон- тана4*. Текст литографии повествовал о восстановлении фонтана в 1749 году неким Микаелом из Бахчисарая5. В ходе этого восстановления к памятнику пристроили но- вую, более высокую стену и увеличили высоту фасада фонтана за счёт большой, чуть стрельчатой арки. Внутри арки поместили полуконус из цельного камня, украшенный сталактитовой резьбой. Таким образом, центральная композиция с процветшим крес том оказалась в средней части фасада, под карнизом.

Подтверждением позднего появления этой стены служит нижняя розетка слева, ока- завшаяся частично прикрытой криволинейным вырезом выступа, поддерживающего сталактитовую нишу. Видимо, эти вырезы были специально предусмотрены, чтобы не закрывать розетки, что, однако, удалось не полностью. Сомнительно, чтобы детали но- вого фасада были заимствованы из каких-то других, разрушенных в это время сооруже- ний. Солярные знаки и профиля, вертикально тянущиеся по сторонам сталактитовой ниши, очень близки к деталям начального фасада, а вместе они имеют много аналогов в коллекции орнаментальных элементов крымских армян.

Декоративная композиция верхнего фонтана проще, нежели нижнего. На фаса- де высокой прямоугольной тумбы располагается неглубокая килевидная арка-ниша на низком цоколе. Она чётко выделяется на фоне порядовой кладки, выложенной из тёсаных и плотно подогнанных друг к другу известковых блоков. По оси фасада, над карнизом цоколя, находятся три маленькие ниши с фигурными завершениями. Кроме художественного значения они имеют также практическое применение: в них удобно ставить посуду для питья.

1 Домбровский О. И., Сидоренко В. А. Солхат и Сурб-Хач. – С. 75.

2 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Т. 2. – С. 332.

3 * Действительно, сложно представить армянский монастырь без источника воды. Тем не менее, известные наиболее ранние упоминания о двух родниках-фонтанах, находившихся на территории монастыря Сурб Хач, относятся к XVII веку (см.: Саргсян Т. Э., Петросян М. В. Крым. Монастырь Сурб Хач. – С. 107–108, 123–125, 196–203). В целом допуская возможность предложенного О. Хал- пахчьяном первоначального строения фонтана, следует отметить, что декор средней его части, а именно композиция с процветшим крестом, относится к более позднему времени – к XVIII веку. Важ- но добавить также, что в ходе реставрации памятника в 2000–2001 годах выявились подробности, которые ещё больше усложнили выяснение его первоначального вида.

4 * Плита была увезена в Феодосию и хранится в местном Музее древностей (см.: Свод армянских надписей. – Вып. VII. – С. 72).

5 См.: Бжишкян М. Путешествие в Польшу. – С. 326; Тер-Абраамян О. История Крыма

(часть 2). – С 152.

113

Верхний фонтан монастыря Сурб Хач.

Над пиком арки, под горизонтальным карнизом, в прямоугольной нише некогда была помещена скульптурная композиция мелкого рельефа (ныне утрачена). В центре композиции располагался исходящий из священного сосуда крест с удлинённой ниж- ней ветвью. Сосуд с крестом были установлены на шлемовидном пьедестале. Два анге- ла в профиль, изображённые по сторонам, возносили крест. Под ногами ангелов были стилизованные мотивы облаков. Согласно О. И. Домбровскому и В. А. Сидоренко, на пьедестале имелась армянская монограмма, содержание которой, возможно дата, оста- лось неопубликованным1.

Передтумбойфонтанавполуимеетсякруглоевпланенебольшоеуглублениесчетырь- мя полукружиями вокруг, предназначенное для сбора вытекающей из родника воды2*. Ввиду непрочного, подверженного оползням основания, позднее с восточной стороны фонтана была возведена подпорная стена, нарушившая симметричность фасада. Силь- ные оползни, в направлении с юго-востока на северо-запад произошли и летом 1988 года. Вследствие этого нижний фонтан оказался полностью разрушенным, а верхний сильно пострадавшим, что, однако, не помешало реставраторам под руководством Е. И. Лопушинской восстановить последний. В процессе работ были открыты древняя вымостка вокруг верхнего фонтана и три вытянутых каменных корыта, несомненно предназначавшиеся для водопоя животных. На тыльной стороне плит имелись одно- строчная и трёхстрочная армянские надписи, дата и содержание которых, к сожале-

нию, не поддались расшифровке3*.

1 Домбровский О. И., Сидоренко В. А. Солхат и Сурб-Хач. – С. 73.

2 * Это своеобразное корыто было отодвинуто с места в период реставрации 80-х годов ХХ века. В 90-е годы оно перенесено внутрь монастыря и ныне находится справа от входа в гавит.

3 * Весьма важное сообщение, тем более, что О. Халпахчьян снабдил его иллюстрацией: фотогра- фией или графическим изображением, неизвестно. К сожалению, иллюстрация утрачена, а корыта

114

Фонтан на территории Армянской крепости в Феодосии находится в удалении вось- ми метров от северной стены церкви Святого Степаноса (Стефана). Он расположен у подножия возвышенности и южной стороной упирается в косогор. С севера, перед фон- таном есть небольшое уширение, поскольку им пользовались проживавшие вокруг церкви прихожане.

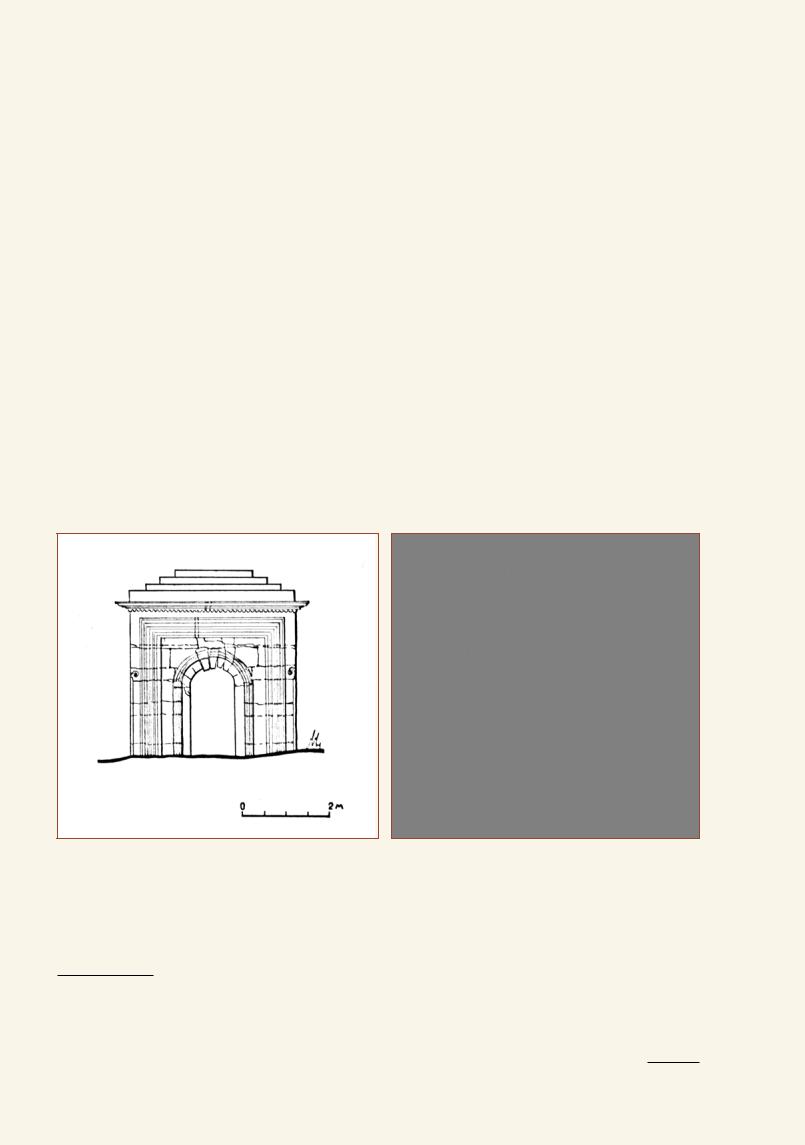

Фонтан у церкви Святого Степаноса (Стефана) в Феодосии.

На фасаде читались две армянские надписи – о возведении фонтана и о его восста- новлении: «Сей фонтан суть память о Вардэресе и его супруге Нур-Мелик. Лета 940 [= 1491 год]». Следующая: «Вновь восстановлен фонтан магдуси Акобом лета 1192 [= 1643 году]»1. Дата строительства фонтана указана также в экспликации «Плана го- рода Кафы 1784 г.» – в пункте 20, в котором фонтан фигурирует вместе с «армянской церковью Святого Стефана»2*.

Наличие крутого рельефа и городской улицы определили удлинённую с запада на восток форму прямоугольного резервуара (размеры: 1,25х3,56 м) фонтана, перекрытого повышенным стрельчатым сводом. Малые размеры помещения продиктовали и тол- щину стен: продольных 0,77 м и поперечных 0,72 м. Небольшой входной проём (57х112 см) на западной стороне (ныне заложен) перекрыт каменным архитравом. В отличие от задней и торцовых стенок, сложенных из грубо колотого известняка, фасад фонта- на выполнен из равновеликих тёсаных блоков. Основной архитектурный акцент фаса-

прочно устроены на своих местах, поэтому исследование этих надписей откладывается на неопреде- лённый срок.

1 Бжишкян М. Путешествие в Польшу. – С. 355.

2 * План приложен к статье М. Погодина «Феодосия и Судак» (см.: ЗООИД. – Т. VIII. – Табл. IV). Что касается армянских надписей, то они, равно как и фронтон памятника, были утрачены в период Второй мировой войны. К счастью, сохранилось несколько публикаций этих надписей.

115

да – большая ниша с луковичного очертания завершением, опирающимся на консоли в форме гуська. Особенность выполнения ниши в том, что её верхний фигурный контур сложен не из клинчатых камней, а ввиду небольшой глубины – регулярной кладкой, под стать стене1*. Ниша по сторонам фланкирована пилястрами шириной 52 см. Меж- ду ними наверху фасада пролегает профилированный карниз, по сторонам отмечен- ный консолями.

Сооружение не сохранило своего первоначального облика. Оно восстановлено не ме- нее трёх раз. Первое восстановление, согласно приведённой выше литографии, было произведено в 1643 году, однако в чём оно заключалось, остается неизвестным. Фото- графия, сделанная на рубеже XIX–ХХ веков, свидетельствует, что фасад завершался фронтоном (это впервые отметила Э. М. Корхмазян2), от которого к тому времени уце- лели лишь горизонтальный карниз нижней части и камни кладки гладкого тимпа- на. Можно заключить, что существовавшее навершие было двухскатным. Пологие ска- ты были покрыты желобчатой черепицей, распространённой в Крыму. Такое заверше- ние придавало своеобразие художественному облику фонтана церкви Святого Стефана и отличало его от возведённых крымскими армянами других построек подобного назна- чения. Остатки фронтона были удалены во время ремонта 1970-х годов. Сооружение получило ровное горизонтальное завершение.

Фонтан Ходжа-Цатура (Кепанака) в Феодосии и строительная надпись 1588 года.

К тому же типу относится родник Ходжа-Цатура в Феодосии, известный среди го- рожан как «фонтан у родительского дома Айвазовского». Он находится у подножия возвышенности рядом с домом, известным как «дом, где родился Айвазовский». Ар- мянская литография на мраморной плите, помещённой в центре фасада под аркой,

1 * Примечательно, что на гравюре В. Руссена из альбома Е. Вильнева фасад фонтана имеет несколько иную композицию.

2 Корхмазян Э. М. Армянская миниатюра Крыма. – С. 106.

116

впервые была опубликована М. Бжишкяном1: «Фонтан суть память о Ходжа-Цатуре и его супруге Пикачае, и его чадах Мариам-хатун и Улупикае, и его родителях Пиа- тае и Майрай-хатун, и его деде Кепанаке, его наставнике-мастере Астуацатуре. Лета 1037 [= 1588]»2*. В отличие от фонтана у церкви Святого Степаноса (Стефана), фонтан Ходжа-Цатура построен в форме куба и из более крупных блоков известняка. Размеры резервуара – 2,7х4,1 м, перекрытие сводчатое, полуциркульного очертания. Богаче вы- полнено архитектурное убранство. Прямоугольной формы фасад, обращённый на вос- ток, по контуру обрамлён профилированной рамой сложного сечения. Центр фасада акцентирован глубокой стрельчатой аркой, опирающейся на мощные импосты, укра- шенные тем же профилем, что и рама. Гладкое поле вокруг арки украшено тремя ро- зетками геометрического рисунка. Одна из них расположена на оси фасада, над аркой, а две остальные – по её сторонам. Судя по низко расположенному в настоящее время водомёту, отметка прилегающей к роднику площадки повышена наносным грунтом и обвалившимися камнями, почему сооружение выглядит приземистым по сравнению со своим первоначальным видом.

Родник монастыря Спасителя близ села Богатое (Бахчи-Эли) находился с западной стороны храма, на расстоянии 45 м к западу от входных ворот. М. Бжишкян зафиксиро- вал его наличие уже в 20-х годах XIХ столетия3, что даёт основание считать дату строи- тельства памятника ранее этого времени. По нашему предположению, он был основан в XIV веке, единовременно с монастырём. Сейчас это сооружение, как и ряд других построек комплекса, не существует, и представление о его строении можно составить по выполненному в ноябре 1956 года обмеру. Последний представляет план и западный фасад памятника с ошибочно проставленной датой строительства – 1837 год.

Центральный фасад и план-схема фонтана монастыря Святого Спасителя.

Изображённый на чертеже фонтан – оригинальное произведение, не имеющее ана- логоввКрыму. Композиционноэтонебольшая,вытянутаясюго-востоканасеверо-запад крытая постройка, в которой водомёты находились не с внешней стороны, а внутри. Че- тыре водомёта выступали из полукруглых ниш, попарно расположенных в продоль-

1 Бжишкян М. Путешествие в Польшу. – С. 354.

2 * Есть несколько переводов надписи на русский язык. Здесь приведён авторский перевод научного редактора – Т. Э. Саргсян.

3 Бжишкян М. Путешествие в Польшу. – С. 260.

117

ных стенах. Благодаря этому пользоваться фонтаном могли одновременно несколько человек. Назначение полуциркульной апсиды, обозначенной на плане пунктиром и за- мыкавшей интерьер с юга, остается невыясненным. Нарядным архитектурным убран- ством отличался обращённый на север фасад, на котором находился единственный вход. Арочный входной проём обрамлялся спаренными тонкими полувалами, которые присутствовали и в заполнявшем значительную поверхность фасада прямоугольном широком обрамлении. Подчёркнутый тонкими тягами венчающий карниз с дентику- лами завершался ступенчатым парапетом, усиливавшим центричность фасада.

Фонтан и часовня Святой Анны на восточной окраине Старого Крыма.

Примечательны архитектурные формы родников-фонтанов в Старом Крыму, на- глядно отражающие традиции времени их возведения. Памятник, расположенный по адресу: ул. Ленина, 13, ныне находится в руинах. Он был выполнен наподобие родни- ков монастыря Сурб Хач – в виде художественно оформленной стенки, установленной перед каменным резервуаром. Время возведения, по всей вероятности, конец XVII и начало XVIII веков. Композиция прямоугольного фасада представлена плоской нишей

свысоким арочным завершением. В центре ниши – большой хачкар из белого камня, являвшийся основным художественным акцентом памятника. Импосты в нижней час ти отделялись от арки полочками различного оформления. Левый украшен раститель- ным узором, правый – профилированной тягой, повторяющей мотив карниза, венчаю- щего фасад.

Формакреста – основногоэлемента,входившеговкомпозициюхачкара – армянская,

счуть удлинённой верхней и ещё более вытянутой нижней ветвями. Расширенные окончания ветвей украшены бутонами, а поверхности – маленькими равноконечными крестами. Композиция обрамлена прямоугольной рамой со стрельчатым верхом. Внут реннее поле хачкара декорировано одноплановым, симметричным относительно цент ральной оси растительным орнаментом, состоящим из переплетавшихся побегов, ли- стьев, цветов и бутонов1*.

1 * С учётом указанного местоположения фонтана – по улице Ленина, у дома 13 – можно заключить, что он находился на окраине города. Тем не менее выявить памятник не удалось. Относящийся к нему

118

Композиционно подобен разрушенному фонтану фасад второго памятника, также находящегося на улице Ленина. Судя по заключённой в углублённую рамку надписи на русском, в которой читается только слово «сооруженъ» (с «ъ» в конце), фонтан возве- дён после присоединения Крыма к России, полагаем – в середине XIX века. Пропорции фасада более повышенные. В нижней части сохранилось отверстие водомёта. В ароч- ном верхе ниши есть небольшое углубление, в котором возможно помещался хачкар или надпись. Высокий парапет с большим прямоугольным углублением в середине, расположенный над венчающим карнизом, имеет изогнутое завершение. В компози- ции и декоре фонтана ощущается влияние мусульманского зодчества и мотивов1*.

иллюстративный материал утрачен, что делает составленное О. Х. Халпахчьяном описание ещё более важным и уникальным свидетельством. В этой местности известен ещё один армянский фонтан. Он находился при выезде из города в сторону Феодосии, рядом с часовней Святой Анны. Ни фонтан, ни часовня не сохранились и известны лишь по источникам и изображению на почтовой открытке.

Исследования показали, что часовня Святой Анны, располагавшаяся на земле Анны Айвазов- ской, пришла на смену полуразрушенной армянской церкви Святой Богородицы Чархапан (За- ступницы). Последняя, в свою очередь, являлась центральным сооружением особо почитаемого в средневековье армянского монастыря Святой Богородицы Кимчак. История этого монастыря тесно связана с именем учёного-богослова Аветыка Хотачарака, которого упоминают и армянские источ- ники XIV века, и арабский путешественник XIV века Ибн-Баттута. Как фонтан, так и находившийся рядом мост, в XVIII–XX веках обозначались прозвищем церкви – Чархапан (см.: Саргсян Т. Э. Об Аветике Хотачараке и монастыре Кимчак Св. Богородицы // ИФЖ. – № 1. – Ереван: Изд. НАН РА, 2001. – С. 130–144 (на арм. яз.); Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопре- дельным регионам (XIV–XV вв.). – С. 51, 57–59). Судя по фотографии, расположенная перед ре- зервуаром тумба фонтана имела прямоугольную, вертикально удлинённую конфигурацию.

1 * Возможно, что О. Халпахчьян имеет в виду так называемый Екатерининский фонтан на ули- це Ленина. Считается, что он был сооружён (или возобновлён) в конце XVIII века к прибытию Ека- терины II. К середине ХХ века памятник был ещё в удовлетворительном состоянии. Ныне большей частью разрушен.

Так называемый Екатерининский фонтан по улице Ленина в Старом Крыму. Прежний и современный виды.

119

«Павильон с фонтаном в Старом Крыму, где императрица Екатерина II останавливалась во время путешествия в Крым» (1858 год, автор – Айвазовский И. К.).

Своеобразна композиция фонтана на территории санатория «Утёс» близ Алушты, в которой использована вертикально установленная беломраморная надгробная плита с армянской надписью. Плита составляет декоративную основу памятника. Верхняя часть её покрыта крупным растительным узором из образующих окружности листьев и бутонов. Ниже помещён овальный медальон с фруктовой вазой внутри. По сторонам медальона, в рамках изображены цветы в вазах. Верх нижней половины плиты зани- мает пятистрочная армянская надпись с построчно разделёнными выпуклыми буквами, как это часто практиковалось в армянских литографиях1. Нижняя часть решена в виде аркатуры на колонках, состоящей из двух пролётов. В месте сопряжения арок помещён водомёт. Вода сливается в вытянутое по фасаду овальное каменное корыто, откуда уда- ляется скрытым водостоком по уклону местности2*.

В Старом Крыму существовал ещё один фонтан, возведение (или возобновление) которого связы- валось с приездом Екатерины II. О нём сообщает А. Маркевич. Он пишет, что одной из выдающихся достопримечательностей Старого Крыма был «так называемый Екатерининский фонтан». В 1888 году он ещё был в сохранности, но при посещении города в 1892 году А. Маркевич его уже не нашёл: памятник был «почему-то уничтожен и от него не осталось и следа» (см.: Маркевич А. Старо-крым- ские древности. – С. 127). По всей видимости, этот фонтан можно идентифицировать с выдающимся гидротехническим сооружением в Старом Крыму, запечатлённым на рисунке И. К. Айвазовского 1858 года. В литературе он известен как «Павильон с фонтаном в Старом Крыму, где императрица Екатерина II останавливалась во время путешествия в Крым». Он находился у въезда в город со стороны Феодосии.

На центральной улице города (ныне – улица Ленина), некогда входившей в состав активного торгового тракта, находился ещё один фонтан. Армянские источники связывают его строительство (скорее, реконструкцию) с именем военачальника Антона де Шица и локализуют возле рыночной площади, граничившей с армянским участком города (см.: Бжишкян М. Путешествие в Польшу. – С. 322; Тер-Абраамян О. История Крыма (часть 2). – С. 158).

1 К примеру, см.: Халпахчьян О. Х. Надписи в произведениях армянского зодчества // «Эчмиад- зин». – № 2. – Эчмиадзин: Изд. Первопрестольного Эчмиадзина, 1959. – С. 49, 51 (на арм. яз.).

2 * Надпись, являющаяся эпитафией, упоминает некую «благоразумную Анапике – дочь магдуси Карапета и супругу Ованэса». Исходя из художественного оформления, надгробие можно датировать третьей четвертью XVIII века (см.: Свод армянских надписей. – Вып. VII. – С. 151).

120