Халпахчьян О., Архитектура крымских армян, 2019

.pdf

до нашего времени сохранились лишь небольшие фрагменты росписей на поверхности западной стены и в алтарной апсиде. Гибель фресок продолжается, и то, что ещё в 1945 году существовало, в настоящее время уже частично утрачено. Представление о динамике состояния росписей в течение ХХ века можно составить по описаниям, из- ложенным в работах Д. Маркова1, Н. Барсамова и А. Полканова2, О. И. Домбровского3, Н. Б. Салько4 и Э. М. Корхмазян5.

Гравюра из альбома Е. Вильнева с изображением церкви Святого Степаноса.

Ввиду давности выполнения, красочный слой фресок сильно поблёк, местами даже ничего не просматривается. Тем не менее, можно установить преобладание в колорите охристых тонов на общем синем фоне. Показательно сочетание тёмных и светлых от- тенков, приобретших со временем сероватый цвет. По мнению Д. Маркова, содержание росписей в алтарной апсиде заменяло собой иконостас, в соответствии с чем, по-види- мому, были определены и сюжеты изображённых сцен.

Вышеперечисленные специалисты, изучавшие росписи, пришли к общему заклю- чению о довольно ощутимой разнице в стилях их выполнения и об участии, как мини- мум, двух мастеров. Э. М. Корхмазян связывает это явление с перестройками, имевши- ми место в хронологически удалённых друг от друга периодах и замене попорченных росписей новыми, выполненными менее квалифицированными мастерами.

В конхе апсиды изображена сцена «Деисус» с сидящим на троне Христом (сохра- нилась только нижняя часть персонажа). Слева стоит Богоматерь, справа – Иоанн Креститель. По определению Э. М. Корхмазян роспись выполнена «в так называемой

1 Марков Д. Древнегреческая церковь в Феодосийском карантине. – С. 189.

2 Барсамов Н., Полканов А. Феодосия. Прошлое города и археологические памятники. – С. 37–38. 3 Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма. – Киев: Изд. АН УССР, 1966. – С. 61–68.

4 Салько Н. Унікальна пам’ятка живопису XIV столiття // Образотворче мистецтво. – № 1. – Київ: Спілка радянських худож. та скульпт. України, 1973. – С. 25–30 (на укр. яз.).

5 Корхмазян Э. М. Армянская миниатюра Крыма. – С. 104–106.

201

греческойманере,характернойдлямногихвосточно-христианскихиславянскихпамят- ников XIV века. Несколько вытянутые стройные фигуры Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя написаны умелым, талантливым мастером в широкой смелой манере. Лег- ко и свободно ниспадают вниз складки их одеяний. Очертания голов и особенно изящ- ного рисунка выразительных рук – характерны для лучших произведений живописи XIV–XV веков»1. По мнению исследовательницы, по сторонам апсиды был изображён «Ряд пророков». Наверху слева сохранился образ пророка Аввакума, который держит в левой руке свиток. К этому персонажу приписана греческая надпись2*.

Церковь Святого Степаноса. Остатки росписей в апсиде. Современный вид.

Ниже «Деисуса», во втором ярусе, посредине апсиды, изображена сцена «Богоматерь с Младенцем»3* с надписью на греческом. Ещё ниже, по сторонам последней, представ- лена «Тайная вечеря», или «Евхаристия», в диптихе: слева – причащение вином, спра- ва – хлебом. «Евхаристия» написана иначе. По заключению Э. М. Корхмазян, манера художника«болееплоскостная,фигурыприземисты,ликиблизкипотипамквосточным образцам. Больше уделено внимания линиям и контурам. Сравнительно с живописно трактованными фигурами «Деисуса», эти выполнены в более графической манере»4. На откосах окна, открытого в апсиде, сохранились изображения архангелов. Фрески ниж- него регистра имеют подписи на греческом языке. По мнению Э. М. Корхмазян, они являются свидетельством того, что росписи выполнялись либо при участии греческого мастера, либо по греческим образцам5*.

1 Корхмазян Э. М. Армянская миниатюра Крыма. – С. 105.

2*Наверхусправа(южнее)отапсидыбылизображёнпророкИона,ккоторомутакжебылаприписа- на греческая надпись. Об этом пишет архиепископ Гавриил, который, кстати, называет церковь име-

нем «Святого Благовещения» (см.: Гавриил, архиепископ Херсонский и Таврический. Остатки христианских древностей в Крыму. Уезд Феодосийский. – С. 322).

3 * Точнее – Икона Знамения Пресвятой Богородицы (Одигитрия). 4 Корхмазян Э. М. Армянская миниатюра Крыма. – С. 106.

5 * Более вероятно появление греческих надписей в церкви Святого Стефана после того, как она была сдана в аренду грекам. Здесь следует ещё раз подчеркнуть, что высказывания по поводу гречес кого происхождения церкви Святого Степаноса (Стефана) беспочвенны. Она находилась в средне-

202

На западной стене хорошо просматривалось изображение «Страшного суда»: справа от входной двери были Сатана, Иуда и группа грешников, слева – райские врата с фи- гурами Серафима, Благоразумного разбойника и Богоматери. До недавнего времени были заметны фрагменты некоего персонажа на коне – круп лошади, задние ноги кото- рой попирали поверженного человека в кольчуге и плаще. Просматривалась и верхняя часть туловища всадника, который сдерживал коня уздой, зажатой в руке. По стилю выполнения живопись «Страшного суда» принадлежит менее опытному художнику, что может быть объяснено более поздним её происхождением и расположением в менее значимой части интерьера.

Остатки росписи «Страшный суд» на западной стене церкви Святого Степаноса.

вековом армянском участке города, рядом с армянским фонтаном, и, будучи пустующей, на вполне законных основаниях армянским архиепископом была сдана в аренду грекам, скорее всего, в сере- дине XVIII века. После этого в ней и появились росписи с греческими надписями (Саргсян Т. Э. О численности армянских духовных центров Кафы–Феодосии. – С. 37–41).

Есть два важных упоминания церкви Святого Степаноса в армянских источниках третьей чет- верти XVIII века. Первая из них – «Поэма о 24 армянских церквях Кафы», в которой она харак- теризуется как «маленькая часовня» (см.: Кушнерян Хр. История армянских переселенцев Крыма. – С. 141). Речь идёт не о размерах церкви (остальные не больше этой), а о крайней мало- численности её прихода. Определение «часовня» констатирует, что на тот момент армянского свя- щенника здесь уже не было. Второй источник – свидетельство о ежегодно выплачиваемых армян- скими церквями Кафы налогах в казну султана (Матенадаран им. Месропа Маштоца. – Рукопись 2939. – Л. 471). Деньги передавались через константинопольского армянского патриарха. Согласно этому документу, церковь Святого Степаноса платила пять флоринов. Таким образом, сообщения приведённых двух источников показывают, что церковь Святого Степаноса, малозначимая в мате- риальном отношении, продолжала оставаться в ведении армянского архиепископа. И тем не менее, греческое духовенство предприняло определённые изменения в интерьере арендуемой церкви: была заложена святая купель в северной стене, удалено алтарное возвышение, расписаны стены. Всё это говорит о том, что новые пользователи твёрдо обосновались в церкви и без опасений относительно её возвращения вложили средства на различные мероприятия.

203

Интерьер церкви Святого Степаноса (автор гравюры – В. Руссен, 1850-е годы).

Фрагмент «Евхаристии» из церкви Святого Степаноса в Феодосии

(фото – И. С. Липунова, 90-е годы ХХ века).

204

Армянская церковь в Керчи

Очевидно, армяне поселились в Керчи после утверждения Александром II генераль- ного плана города в 1821 году. Вначале, будучи немногочисленными, они выполняли свои церковные нужды в домовой молельне, которую к середине XIX века заменили приспособленным под церковь отдельным зданием. В архивных документах такое зда- ние впервые отмечено на генеральном плане города 1880 года, под литером 25, по адре- су: Театральная улица, дом 141.

Краткое упоминание армянской церкви появилось в письменных источниках в кон- це XIX века2*. Видимо наиболее ранней работой является книга Х. Зенковича, в кото- рой наряду с другими культовыми зданиями Керчи, говорится об армянской церкви, существовавшей с 1856 года3.

Армянская церковь Святых Архангелов в Керчи. Центральный фасад.

Сведения об этом памятнике кратки и в городских справочниках, издававшихся с на- чала ХХ века. В них упоминаются не только «армяно-григорианская церковь» города, её настоятель, ктитор и два псаломщика, но и действовавшая при церкви начальная школа4. Интерес представляют приводимые в этих справочниках данные о численнос ти армян в Керчи: в 1902 году – 505, а в 1907 году – 539 человек, что свидетельствует о медленном росте армянского населения города5.

1 ЦГИА СССР. Керчь. Генеральный план 1880 года. 2 * В армянских источниках об армянской церкви в Керчи говорится значительно раньше – в

1864 году. По имеющимся сведениям, до 1-го декабря 1864 года армяне Керчи проводили богослужение в молельном доме. В 1863 году совместным решением община покупает дом немца Шумахера на центральной улице города за 5000 рублей. После проведения некоторых изменений и ремонта, церковь освящается во имя Святых Архангелов (см.: «Масеац агавни» (журнал «Голубь Масиса»). – Феодосия, 1864. – С. 353).

3 ЗенковичХ. Х. Керчьвпрошедшеминастоящем. Историко-археологическийигеографический очерк. – Керчь, 1894. – С. 93, 99.

4 Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства на 1904 год. – Керчь, 1904. – С. 30, 100; Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства на 1907 год. – Керчь, 1907. – С. 10, 28.

5 Там же, соответственно С. 65 и С. 61.

205

Армянская церковь Святых Архангелов в Керчи. Вход в подвальный этаж.

После закрытия церкви в 1920-х годах её здание было приспособлено под детский ки- нотеатр «Пионер», функционирующий до настоящего времени1*. Он находится в цент ральной части Керчи, на пересечении улиц Володи Дубинина и 23-го мая 1919 года2.

Поставленное на красных линиях смежных улиц здание представляет собой одно- этажное строение, возможно, жилой дом зажиточного горожанина. Доказательством этого служит роскошный подвал под всем зданием. Он освещается выходящими на ули- цу крупными окнами: в армянских церквах вообще, а в крымских в частности, хорошо освещённые подвалы не практиковались.

Церковь имеет вытянутый с севера на юг прямоугольный объём, округлённый в юго-западном углу, в связи с пересечением здесь улиц под тупым углом. Планировка интерьера в период деятельности в здании церкви неизвестна. Существовала ли ал- тарная апсида и где она находилась можно только предполагать. Направление про- дольной оси здания даёт основание считать местом устройства алтаря южный торец зала. Здесь находится округлённая часть здания с дверью, которая, полагаем, вела в небольшую прихожую, откуда попадали в алтарную часть. Аналогичная дверь на про- дольном фасаде обеспечивала заполнение прихожанами молитвенного зала, равно- мерно освещавшегося четырьмя большими окнами.

Внешнее художественное убранство церкви выполнено в архитектурных формах, практиковавшихся в России к середине XIX века. С помощью четырёх пилястров с то- сканскими капителями угловой отсек здания разделён на три части. В центральной из них помещён главный вход, а по сторонам – высокие ниши с арочным верхом (заложен-

1 * В 2015 году здание бывшей армянской церкви в Керчи возвращено армянской общине города. 2 Крым. Атлас туриста. – Москва, 1985. – С. 94, 95.

206

ные окна). Под правосторонней нишей устроен вход в подвальный этаж. Далее вправо следует ещё одна пилястра, а после неё – ничем не примечательный дверной проём.

В левом крыле имеются две ниши с прямоугольным верхом (заложенные окна), а между ними – дверной проём. Замыкают крыло две пилястры с арочной нишей (зало- женное окно) между ними. Подобная трактовка композиции фасада очевидно продик- тована изначальной планировкой здания, состоявшей из обращённого на улицу боль- шого зала и фланкировавших его небольших комнат.

Окна и двери украшены прямоугольными в сечении простыми рамами и однотип- ными сандриками. Последние состоят из профилированного отрезка с консолями по сторонам, который пролегает под стилизованным двускатным фронтоном. В случае с проёмами прямоугольного контура, между консолями помещены прямоугольные углу- бления. Если проём арочный, то он заполняет это пространство своим верхом. Отсут- ствие арочной конфигурации у дверного проёма на левом крыле даёт основание счи- тать её переделанной из окна, после приспособления здания под церковь.

Церковь в селе Грушевка. Вид с юго-востока.

Ввиду повышенной в связи с наслоением культурного слоя отметки тротуара, здание получило приземистый облик, чему способствует завершающий её карниз из профили- рованных тяг1*.

1*Вкультовойархитектурекрымскихармянестьещёдвеоченьинтересныеодноапсидныецеркви, которые остались вне поля зрения О. Х. Халпахчьяна. Первая из них церковь Святой Богородицы, которая находится в селе Грушевка (в прошлом Сала) Белогорского района. В XIX веке она перешла к русскому православному приходу и была переделана. От средневековой церкви сохранилась лишь восточная часть, в состав которой входят алтарная апсида и фланкирующие её приделы. Последние заполняют апсидное полукружие по сторонам, вследствие чего оно не выступает снаружи. Приделы от апсиды разделены мощными пилонами. За счёт перекинутой на них широкой килевидной арки

207

Мраморный фрагмент декора с армянской надписью 1443 года. Обнаружен в селе Грушевка.

Церковь в селе Грушевка. Орнаментированные резные кресты в приалтарье.

апсида получает значительное углубление. Приделы асимметричны. Южный – узкое удлинённое помещение (ширина 70 см) с единственным окном на восточной стороне. Он перекрыт деревянными балками, расположенными поперечно. Северный придел, который также освещается одним окном в восточной стене, в плане имеет форму прямоугольника (245х200 см) и перекрыт полусферическим сводом из бутового камня. Разница в ширине приделов определила асимметричное расположение здания относительно продольной оси. Церковь в 2007–2010 годах была отремонтирована. Росписи

208

с армянскими надписями остались под штукатуркой. Алтарное возвышение удалено. В апсиде и примыкающих к ней участках сохранились орнаментированные резные кресты. Жители села Сала относились к традиционной Армянской церкви (во всяком случае, в XVII–XVIII веках), о чём сви- детельствует несколько источников. Известен также обнаруженный на территории села мрамор- ный фрагмент декора с орнаментированным резным крестом и армянской надписью 1443 года (см.: Байбуртский А. М. Хачкары и росписи позднесредневековой армянской церкви в селе Грушевка (Сала) // Исследования по арменистике в Украине. – Вып. 1. – Симферополь: ЧП «Предприятие Фе-

никс», 2008. – С. 13–20).

Схематический план церкви в селе Грушевка, выполненный М. В. Петросяном.

Вторая церковь находилась в Симферополе, на Дворянской улице (ныне – улица Горького), и принадлежала армянам-католикам. Она была построена в 1863 году на средства купца 1-й гильдии Саркиса Налбандяна (Сергей Налбандов) и освящена во имя Святого Спасителя. Налбандян родом был из города Гюмушхана (недалеко от Трапезунда). Он обосновался в Симферополе в 20-х годах XIX века и благодаря незаурядной предприимчивости накопил солидное состояние. В строительство церкви донатор вложил 60 000 рублей из собственных средств. В 1864 году он умер в возрасте 66 лет и был похоронен у стены новопостроенной церкви. Спустя время рядом с ним была похоронена супруга – София Михайловна Налбандян.

В 1913 году армяне-католики Симферополя праздновали 50-летие церкви Спасителя. В связи с этим они обратились к властям с прошением перезахоронить останки донатора и его супруги в скле- пе, устроенном внутри церкви (см.: ГАРК. – Ф. 27. – Оп. 13. – Д. 4724). К прошению был приложен план, указывающий место склепа. Согласно последнему, церковь представляла собой прямоуголь- ную однонефную постройку с единственной апсидой на востоке. Глухая полуциркульная апсида вы- ступала из общего объёма здания, оставляя по сторонам широкие «плечи». Прямоугольной конфигу- рации ризницы заполняли внутренние углы по обе стороны апсиды, вследствие чего та приобретала большую глубину. В ризницы входили из алтаря – через широкие дверные проёмы.

Молитвенный зал имел три входа: с южной, северной и западной сторон. С запада к нему примы- кал небольшой прямоугольный объём, по ширине равный основной постройке. Он делился на три самостоятельные части. Центральную занимал прямоугольной формы притвор, боковые – лестнич- ные отсеки, ведущие на хоры.

Центральный вход в церковь находился на западной стороне и выходил на улицу Дворян- скую. Перед ним располагалась парадная лестница с широкими каменными ступенями. Сохранив- шиеся фотографии свидетельствуют, что вход этот был украшен высоким величественным порталом: шесть колонн в три четверти, перспективно расположенные по три с каждой стороны, поддержива- ли полуциркульный профилированный архивольт. Капители колонн были декорированы резными орнаментами. Резные пояса, тянущиеся по всей ширине западного фасада переходили также на

209

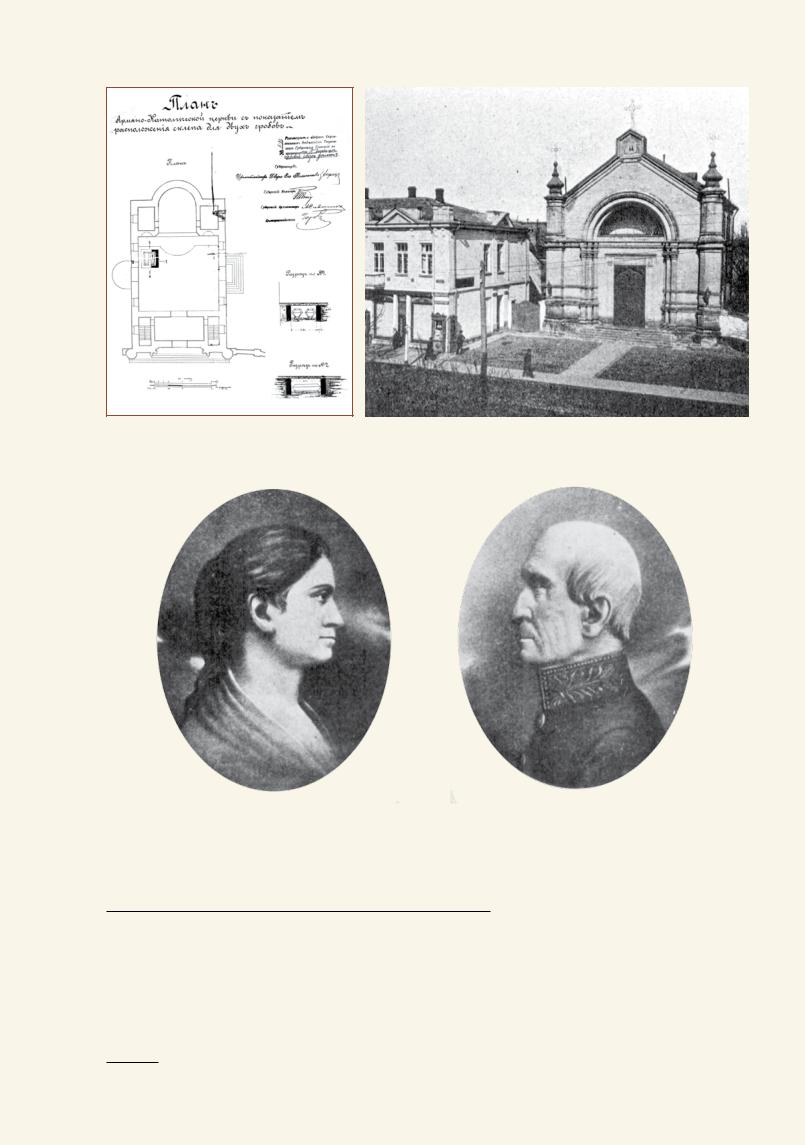

План и западный фасад армяно-католической церкви Святого Спасителя в Симферополе.

Портреты Саркиса Налбандяна (Сергея Налбандова) и его супруги Софии Налбандян – донаторов церкви Святого Спасителя в Симферополе.

фусты, украшая их. А замыкали фасад высокие боковые башенки, увенчанные барочными лукови- цами. Здание перекрывалось двускатной кровлей. Щипец западного фасада украшал небольшой элемент: рама в виде профилированного пятигранника, внутри которой размещалась роспись, по всей вероятности изображавшая лик Христа.

Церковь была демонтирована в середине ХХ века. Её место заняло здание Симферопольского го- сударственного цирка им. Б. Тезикова (улица Горького, 3). Предводительская, построенная рядом с церковью в 1911 году, сохранилась и находится по адресу: ул. Горького, 3а (см.: Саргсян Т. Э. Пять церквей армян Симферополя. – С. 163–164).

210