Морфология растений / Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. III. Теория интегральной соматической эволюции

.pdf

60 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

учёные же формируются (отбираются) из среды научных работников, и поэтому их значительно меньше» (ориентировочно от 3 до 30% в научных коллективах). Процесс формирования из научных работников учёных, естественно, происходит по-разному. «Быть современным учёным — это

значит находиться со своими знаниями на уровне современной науки и исходить в своих работах из наиболее достоверных научных представлений (уметь пользоваться современными методами и приборами, быть в курсе достижений смежных дисциплин, уметь обдумывать свой материал и писать научные труды)» (Курсанов, 1982, с. 264).

10

10

у

у

01к 40,70

40,91

32,34

у |

|

2,15,20,21,26 |

|

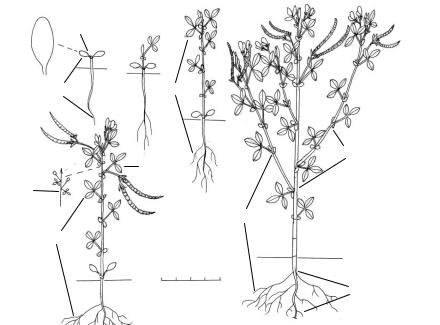

Рис. 12. Биографический портрет Campa ula sulphurea Boiss. [сем. Campanulaceae (Израиль, окрестности города Нетания, овсяное поле, 3 V)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли яйцевидные, 2,5–3,5 мм дл., 1,5–2,0 мм шир., резко суженные в короткие черешки) безрозеточные очерёдно-простолистные эфемерно-симподиальные детерминантно-репродуцирующие жёлто-колокольчиковоцвет-

ковые однодомные стержнекорневые сорные травянистые эвриэфемеры.

Моя задача в этих заметках вовсе не в том, чтобы вскрыть закономерности философского учения о познании, чтобы показать как незнания переходят в знания. Эти и многие другие проблемы отражения объективной действительности в сознании людей составляют предмет исследования философии. Я обращаюсь к проблемам познания лишь с одной целью, чтобы показать, что открытия, которые делаются в науке, ни есть нечто сверхвозвышенное, а есть частица достоверного знания — завершённого этапа исследования, в результате которого осуществляется очередной шаг на пути к познанию истины. Всякая истина при этом относительна, поскольку находится в связи с теми историческими условиями, в которых

Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |

61 |

создаются знания о явлениях Природы. За примерами далеко ходить не надо. Так, более двух тысяч лет назад была выдвинута догадка, что всё, из чего состоит окружающий людей мир и сами люди, состоит из неделимых мельчайших материальных частиц — атомов (Демокрит). Далее эта догадка была подтверждена наукой и, более того, было открыто ещё и сложное строение самих атомов — из мельчайших частиц (протонов, нейтронов, электронов и других).

Под научным открытием обычно понимают установление свойств и законов материального мира, до сих пор не познанных (Конюшая, 1979). Процесс познания не имеет границ, и научно-технический прогресс посто-

янно ускоряет его. Критерием познания истины, как известно, является практическая деятельность людей. Мы, люди, постоянно что-то познаём и нередко что-то открываем. Самое простое — это разделить открытия на

те, которые делаются для себя, и те, которые делаются для всех. Если первые открытия расширяют наши личные знания о Природе, то «открытия для всех» — это действительно научные открытия, о которых должна знать научная общественность, поскольку эти открытия способны поднимать уровень развития науки как решающей силы прогресса человечества. Когда вскрывается сущность и изучен внутренний процесс, то «можно утверждать, что обнаруженное явление, или, как его часто называют, эффект, представляет собой новый шаг в познании физических, химических или иных процессов природы» (Конюшая, 1979, с. 22).

Чтобы открытия свершались, надо научиться находить путь к ним, а для этого надёжнее всего, в первую очередь, стать профессионалом в своей области знаний. Когда к вам придёт слесарь-водопроводчик, который

своими действиями покажет, что он не умеет профессионально работать, то лучше всего незамедлительно отказаться от его услуг, поскольку иначе вас постигнут ещё более значительные неудобства. В науке всё ещё более обострённо. В открытых публикациях (оставим в стороне секретные материалы) основная её подлинная часть на виду и, если у человека нет профессионализма в научной деятельности, то бесполезно ждать от него ка- ких-либо открытий для всех. В лучшем случае можно только мечтать, что-

бы такой научный работник сильно не навредил… В таких случаях «помогают» «доброхоты»-коллеги, а наука пополняется статистами, которые

кстати нередко неплохо владеют иным мастерством — умением пускать пыль в глаза и успешно продвигаться наверх по карьерной лестнице, где правдами, а где и неправдами. Однако речь здесь не о них.

Я уверен, что если работаешь в науке, то надо быть постоянно заряжённым на открытия. Пусть сначала это будут открытия для себя. Затем, если повезёт, а настоящему учёному когда-то обязательно должно повез-

ти, они, научные открытия, придут. Да, эти открытия, опять же разные по масштабу, но главное, что процесс научных побед в борьбе за овладение истиной, неотвратимо пошёл в нужном направлении.

62 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

|

|

|

|

|

у |

|

|

|

|

|

|

|

|

А |

|

|

Б |

31 |

||

|

|

|

|

|||

|

|

12 |

10 |

|

|

|

|

|

|||||

72 |

|

|

|

1кс |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Д |

25,43

Г2,15,19,21,26

39

2кс

71

фп 41

пп

20,29

Рис. 13. Биографический портрет As ragalus boe icus L. [сем. Fabaceae (Из-

раиль, окрестности Нетании, сорные места, 3 V)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли обратнояйцевидные, мясистые,

иногда неравны друг другу, 12–20 мм дл., 8–12 мм шир., клиновидно суженные в короткие черешки) полурозеточные очерёдно-непарноперистолистные эфемерно-моноподиальные преиндетерминантно-репродуцирующие (приоткрытые) однодомные стержнекорневые

сорные стелющиеся травянистые однолетники.

Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |

63 |

Пожалуй, пришло время обратиться к фактам — примерам авторских открытий и того, как они делались. Мне в жизни повезло, поскольку, по долгу службы, я много работал в различных экспедициях, где кроме текущих практических дел, удалось собрать бесценный фактический материал о жизнеразвитии многих семенных растений. Обработка этого материала позволила в итоге впервые дать информацию (открытия для всех) о циклах жизнеразвития — типах онтогенезов и синонтогенезов, часто в форме «биографических портретов» нескольких сотен видов семенных растений (т. 1, 2). Никто и никогда до меня многие из этих видов не изучал в плане познания жизненных циклов их биоморф (организмов и синорганизмов).

Б |

43 |

А

2,15,19,21,26

2,15,19,21,26

у

01к |

10 |

|

Д

2к

2кс

пп

71

Рис. 14. Биографический портрет Erucaria microcarpa Boiss. (Reboudia pinnata (Viv.) O.E. Schulz) [сем. Brassicaceae (Израиль, окрестности Сде-

Бокера, каменистая пустыня Негев, 27 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли обратнопочковидные с широкой выемкой на верхушке, 3,5–5 мм дл., 3–5 мм шир., клиновидно суженные в черешки 5–10 мм) полурозеточные, временами безрозеточные, т.е. в целом переходно-полурозеточные, полусложнолистные очерёднолистные полузакрыто-репродуцирующие бело-розовато- цветковые однодомные стержнекорневые травянистые эвриэфемеры.

Соглашусь, что эти открытия (приплюсуйте к ним все подобные открытия, впервые опубликованные в этой книге) довольно скромные, но это открытия, они многочисленные, реальные. Автор сделал их за 50 лет работы в определённом, фитобиографическом, направлении, они сделаны, независимо от чего-либо наносного, что как-либо омрачает работу в науке,

они стали, тем самым, достоянием науки, вошли, или обязаны будут войти, в её золотой фонд (другого не дано).

Многие открытия делаются, особенно сейчас, не на 100% какими-

либо авторами, поскольку до них уже были предшественники, которые

64 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

что-то, может быть, чуть-чуть, вскользь, написали об этом же явлении. Однако сделать полновесное описание того, что кто-то только когда-то чуть-чуть увидел, — это тоже, на мой взгляд, открытие, причём разной, иногда прямо-таки ошеломляющей, значимости. «В сущности, расшиф-

ровка генетического кода — открытие, ознаменовавшее собой рождение молекулярной биологии, — было прежде всего подвигом пространственного воображения. Используя данные, накопленные в работах целого ряда исследователей, Ф. Крик и Дж. Уотсон сумели вообразить целостную пространственную структуру, сумели свести воедино, объединить в пространстве множество отдельных деталей так, что представленная ими конструкция, обладающая формой двойной спирали, имела «единую организацию и единство действия» (Энгельгардт, 1984, с. 150). Модель строения ДНК, созданная умозрительно Дж. Уотсоном и Ф. Криком (Уотсон, 1978), к настоящему времени получила полное экспериментальное подтверждение.

А |

Б |

фп |

|

Д |

|||

|

|

||

|

|

40,70 |

|

|

10 |

|

01к

2,15,20,21,26

34

39

2кс

71

Рис. 15. Биографический портрет Euphorbia grossheimii Prokh. [сем.

Euphorbiaceae (там же, что рис. 14, 27 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли 20–30 мм дл., 1–2 мм шир., линейные, продолговатолинейные, сидячие) безрозеточные супротивно-простолистные детерми- нантно-репродуцирующие (закрытые) однодомные стержнекорневые эвриэфемерные травы.

Я нередко работал в экспедициях с ботаниками-систематиками, для

которых главное было нарвать «букеты» и успеть заложить их в гербарные папки. Чаще всего эти люди «летают» без устали по степям, горам и лесам как птицы; гоняться за ними бесполезно, поскольку они лишены многого с

Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |

65 |

позиции профессионального биоморфолога (у них другие интересы) и, в первую очередь, возможности делать биоморфологические открытия в процессе разностороннего общения с растениями.

39

10

у

01к 1кс

38

2,15,20,21,26

2кс

пп

71

Рис. 16. Биографический портрет Asperula arve sis L. [сем. Rubiaceae (Израиль, заповедник «Neot Kedumim», горные склоны, 8 V)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли округлые, округло-яйцевидные, 6– 10 мм дл., 6–8 мм шир., черешок 1–4 мм дл.) безрозеточные мутовчато-простолистные стержнекорневые эвриэфемерные травы.

Казалось бы, что нового можно увидеть в организации каких-то тривиаль-

ных трав Bidens tripartita L., Foeniculum vulgare Miller, Coniza bonariensis (L.) Cronquist и др., допустим встреченных на Ближнем Востоке. Большинство ботаников-систематиков пройдут мимо, их вряд ли заинтересуют

эти, весьма обычные, растения. Однако настоящий биоморфолог поведёт себя иначе. Если растение маленькое, то, чтобы лучше разглядеть его, придётся стать перед ним на колени, а, если высокое, то не полениться и как-либо побывать в кроне, если надо посмотреть корешки, а это всегда

хочется сделать, поэтому лучше всего надо иметь с собой не просто совочек, а лопату… При таком подходе к биоморфологическому исследованию открытия буквально начнут сыпаться как из «рога изобилия». У упомяну-

тых выше растений, а также Inula viscosa (L.) Aiton, Echium angustifolium Miller, Centaurea procurrens Sprengel, например, я впервые зарисовал и

описал новое для ботанической морфологии явление — эффект постфлорального «лихорадочного» побегообразования (т. 1, 2), когда весной «слабые постфлоральные побеги отрастают в подзоне торможения бывшего (прошлогоднего) соцветия и в подзоне эусиллептического ветвления бывшего соцветия… Много таких побегов, будучи необеспеченными (им явно

66 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

не хватает ресурсов для нормального развития) засыхают, не развивая репродуктивных элементов» (т. 1, с. 405). Справедливости ради замечу, что чуть-чуть о чём-то похожем ранее написал А.П. Хохряков (1975б), на что

я уже обратил внимание в т. 1 (с. 434) этой монографии.

10

10

у

01к |

1кс |

2,15,20,21,26

25

41

2к

2кс

71

Рис. 17. Биографический портрет Lo us or i hopodioides L. [сем. Fabaceae (там же, что и рис. 16, 8 V)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли 5–8 мм дл., 3–4 мм шир., черешок 4–7 мм дл., эллиптические, закруглённые) безрозеточные очерёдно-тройчатолистные пре- индетерминантно-репродуцирующие (приоткрытые) однодомные стержнекорневые эвриэфемерные травы.

Идём по маршруту дальше (там же), попадаем на песчаную равнину, где растёт довольно много «трав», таких как злак Panicum turgidum Forssk

(т. 2, с. 455). И систематик, и биоморфолог узнали этот вид, но ведут они себя по-разному. Систематик рвётся вперёд, ведь ему вполне достаточно того, что он сорвал пару побегов этого злака и кое-как сунул их в гербарную папку. Ему здесь уже скучно, не хватает чего-то новенького. Но пове-

дение биоморфолога совсем иное. Он опять … начал «ползать» вокруг и около куртин этого злака, что-то копает и, наконец, («о, чудак», подумает

систематик) … торжествует. У него опять открытие. С ним не соскучишься, думает систематик, и … идёт далее уже только своим маршрутом. О, да, биоморфологом был здесь я и не прошёл мимо очередного открытия: перед нами, похоже, новый тип жизненных форм, который нельзя назвать «травами», поскольку зона персистентного побегового ветвления располагается заметно выше поверхности почвы (до 1 м). Позже я даю этому биоморфотипу название — травокустарничек (herbafruticulosa). Развивая да-

лее этот подход, я и у известного лесного растения (под Москвой) —

Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |

67 |

Rubus idaeus L. (т. 2, с. 456) нахожу признаки, которые не позволяют счи-

тать его, как традиционно, — кустарником, а соответствуют определению совершенно нового биоморфотипа, который уместно назвать травокустарником (herbafrutex). Если посмотреть на классификацию типов жизненных

форм, разработанную автором (т. 2, с. 376), то нетрудно заметить, что при её построении сделано множество больших и малых открытий, которые, безусловно, получат в дальнейшем развитие.

|

|

Б |

В |

Д |

42 |

|

|

|

|

фп |

|||

|

А |

р |

2,15,20,21 |

|||

|

|

|

||||

01к |

10 |

у |

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

1л |

|

|

|

10 |

|

|

|

2к |

|

|

|

кв |

|

|

71 |

Рис. 18. Биографический портрет Aarosoh ia foc orovsky Warburg e Eig [сем.

Asteraceae (Израиль, склон горы, обращённый к Мёртвому морю, 10 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли продолговато-эллиптические, более

или менее резко закруглённые, 3–5 мм дл., 1–2 мм шир. клиновидно суженные в короткие черешки 1–1,5 мм) безрозеточные простолистные (2 листа в основании растений) и оче- рёдно-полусложнолистные (трёх–, пятираздельные) семидетерминантно-репродуцирую- щие (полузакрытые) стержнекорневые эвриэфемеры.

Чуть выше было использовано слово «персистентность», а ведь это слово несёт в себе определённую долю открытия. Обычно ботаники говорят о дву–, мало–, многолетних побегах, растениях и т.п., но оказалось целесообразно всё такое разнообразие свести в одном явлении и назвать его определённым термином — «персистентность» (Нухимовский, 1988, 1997). «Если биоморфа и (или) какая-либо её часть живут с момента их

возникновения не менее одного года, преодолевая при необходимости за это время неблагоприятный для роста и развития климатический период, то можно говорить о явлении, названном автором персистентностью (от лат. «persistens» — остающийся, неопадающий); иначе — это сверхгодич-

ная продолжительность жизни (Нухимовский, 1997, с. 276).

Наблюдая в горах Алтая поведение Hedysarum gmelenii Ledeb., мне удалось сделать интересное наблюдение (в чём-то — открытие), которое, я склонен, пожалуй, назвать «эффектом Hedysarum gmelenii»: «удалось на-

блюдать механизм обратимого перехода моноподиального нарастания побегов в симподиальное, и розеточного роста побегов в полурозеточный» (т. 2, гл. 8.7, с.705–707). Этот эффект, как я полагаю, встречается у семенных растений разных типов жизненных форм как травянистых, так и деревянистых. Важно в этом явлении то, что один тип нарастания побегов и

68 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

один тип взаиморасположения узлов в побегах, являющихся признаками-

маркерами при определении типа жизненных форм в определённых условиях обитания, в других условиях изменяются на другие признаки, причём в той же части тела биоморф одного и того же вида (!).

А |

Б |

Д |

2,15,19,21,26 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

14,18 |

|

10 |

У |

|

|

пп

35

Рис. 19. Биографический портрет Ma ricaria aurea (Loefl.) Schulz Bip. [сем.

Asteraceae (там же, что и рис. 18, 10 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли эллиптические, закруглённые, си-

дячие, голые, 2–3,5 мм дл., 1,5–2 мм шир.) полурозеточные очерёднолистные перисторассечённолистные семидетерминантно-репродуцирующие стержнекорневые эвриэфемеры.

а) |

у |

70 |

б) |

|

|

|

Сб |

01к |

10 |

2,15, |

01к |

|

|

|

|

|

|

20,21 |

|

у 10

34

у

Рис. 20. Биографические портреты а — Euphorbia chamaepeplus Boiss. et Gaill., б — Euphorbia peplus L. [сем. Euphorbiaceae (там же, что и рис. 18,

10 III].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли продолговато-яйцевидные (а), эл-

липтические (б), 3–6 мм дл., 2–3 мм шир. (а), 3–5 мм дл., 1,5–3 мм шир. (б), клиновидно суженные в короткие черешки) безрозеточные очерёдно-простолистные (у первого вида первые листья могут развиваться супротивно) эфемерно-полисимподиальные стержнекорневые однолетние детерминантно-репродуцирующие (закрытые) однодомные сорные эв-

риэфемеры.

Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |

69 |

При изучении организации семенных фитобиоморф наиболее востребованы два типа органов — побеги и корни. Впервые автором разработано несколько иерархических систем этих органов (Нухимовский, 1970, 1971, 1974а, 1976, 1980, 1997), одна из которых широко используется и в текущей работе, поэтому рассмотрим её подробнее, сославшись на более поздний её вариант (т. 1, с. 198–200).

А |

|

Б |

фп |

|

|

1кс |

Д |

01к |

|

|

43 |

|

|

||

у |

10 |

|

|

В80

ск

мк

14,18,27

5,15,18, |

31,33а |

21,27 |

|

|

46 |

|

54 б,г |

к |

74 |

|

78 |

Рис. 21. Биографический портрет Leo odo |

hispidus L. [сем. Asteraceae |

(Московская область, Подольский район, луга, лесные поляны, 24 VI)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли продолговатые, узкозакруглённые. 8–12 мм дл., 2,5–3,5 мм шир., клиновидно суженные в короткие черешки) розеточные простолистные семидетерминантно-репродуцирующие (полузакрытые) гемисимподиальные (побеги возобновления отрастают из почек в пазухах листьев текущего года) компактно-

корневищные (резиды живут 5–8 лет) синорганизменные травянистые многолетники (синорганизмы живут 40–50 лет).

Особый тип побегов — побеги нулевой субординаты — протерокормусы (от греч. протерос — более ранний); они, как и все побеги, обла-