Морфология растений / Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. III. Теория интегральной соматической эволюции

.pdf

230 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

у |

Б |

38 |

|

||

|

|

А

1кс

40,70

Д |

2,15,20,21 |

|

1к  2к

2к

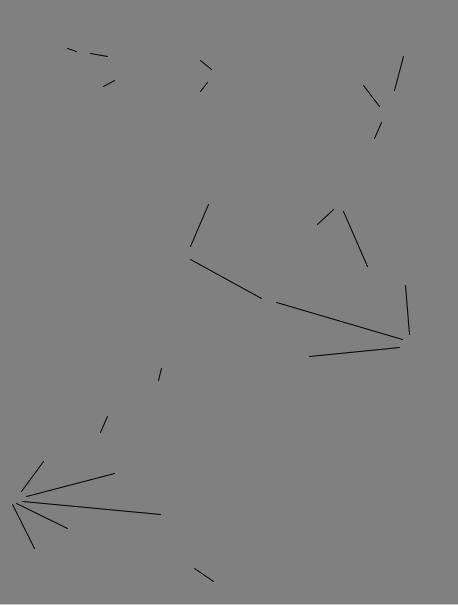

Рис. 110. Биографический портрет Linum pubescens Banks et Solander [сем. Linaceae (Израиль, окрестности города Бет-Шемеш, разнотравные горные склоны, 20 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли яйцевидные, закруглённые, 4–6 мм

дл., 2–3 мм шир., резко суженные в очень короткие черешки) безрозеточные очерёднолистные детерминантно-репродуцирующие (закрытые, верхушки эфемерно-симподиальных

побегов закрывают одиночные розоволепестковые цветки) однодомные стержнекорневые травянистые эвриэфемеры.

|

|

Д |

|

|

А |

|

38 |

|

|

|

|

у |

10 |

Б |

|

32 |

|

||

|

|

2,15,20,21 |

|

|

|

пп |

у |

|

|

|

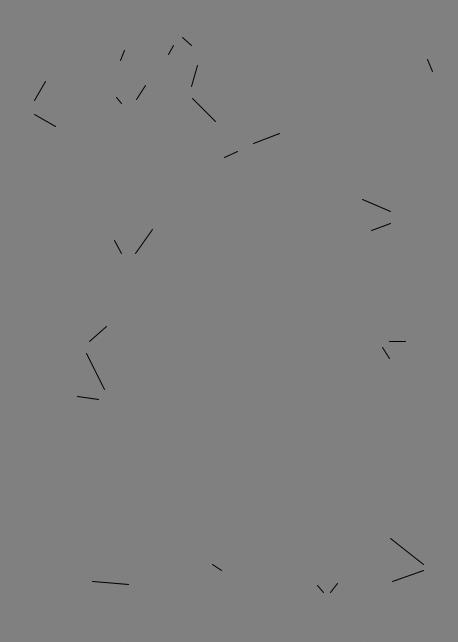

Рис. 111. Биографический портрет Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. et Link) Fritsch [сем. Gentianaceae (там же, что и рис. 110, 10 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли эллиптические или яйцевидные,

закруглённые, 2,5–4 мм дл., 1,5–2,5 мм шир., почти сидячие) безрозеточные супротивнолистные детерминантно-репродуцирующие (закрытые, образующие верхушечные эфемерно- симподиальные сборные соцветия) розово-горечавкоцветковые однодомные стержнекор-

невые травянистые эвриэфемеры.

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

231 |

||

А |

|

|

Г |

|

|

В |

|

|

Б |

|

|

10 |

|

25 |

|

|

|

||

|

|

|

|

у |

|

1кс |

|

|

|

|

|

43 2к

2к

Д

5,15,19,21

4,14,19

пп

6к

6к

43

31

9к

54а,54г

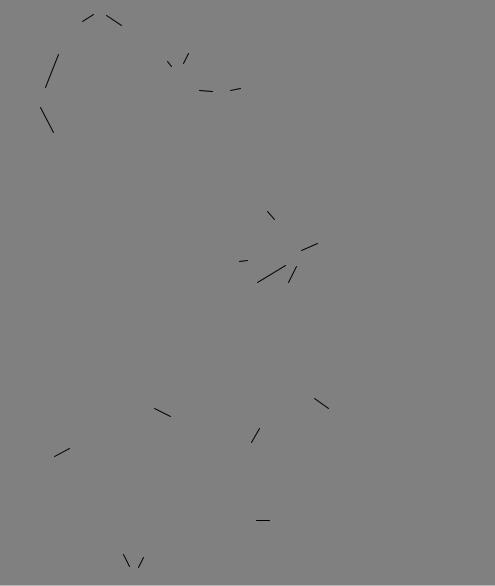

Рис. 112. Биографический портрет Antennaria dioica (L.) Gaertn. [сем.

Asteraceae (Московская область, поляны, опушки сосновых лесов, июль)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли эллиптические и широкоэллиптические, закруглённые, 1,5–3 мм дл., 1,5–2,5 мм шир., сидячие) безрозеточно-розеточные

(безрозеточные и розеточные части сочетаются в структуре стелющихся побегов) очерёднолистные семидетерминантно-репродуцирующие (полузакрытые, на верхушках побегов развиваются сборные фрондулёзно-брактеозные кистевидные соцветия из пазушных и вер-

хушечных корзинок) двудомные [«корзинки раздельнополые (растения двудомные, что отражено в видовом названии)… мужские цветки трубчатые, нередко с пестиком, но бесплодные, белые; женские — трубчато-нитевидные, розовые или беловатые» (Губанов и др., 2004, с. 325)] эпигеогенно-корневищные травянистые многолетники.

232 |

|

|

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

||||||

А |

|

|

В |

||||||

|

|

|

|||||||

01к |

|

Б |

1л |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

у |

1кс |

|

||||||

|

|

43 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г

|

2л |

||||||

31 |

32 |

||||||

4к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

91 |

|

95 |

|

|||

|

|

|

|

|

5,15,19,21 |

|

|

|

|

|

80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5-7 л |

80 |

|

2-3 л |

||

|

|

|

|

|

3л |

|

|

|

6к |

||

|

77 |

||||

к |

|

|

|

|

пп |

|

|

|

|

|

|

54б,54г

74 |

ск |

|

|

78 |

мк |

72 |

Рис. 113. Биографический портрет Rudbeckia L. — гибридная группа сортов [сем. Asteraceae (Московская область, дачные участки, июль)].

Большая группа многолетних сортов рудбекии, которые выращивают садоводы в средней части европейской России.

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли округлые и широколопатчатые, 5–8

мм дл., 4–6 мм шир., на черешках 3–6 мм дл.) полурозеточные очерёднолистные семиде- терминантно-репродуцирующие (полузакрытые, на главной оси и паракладиях, если они образуются, вегетативно-репродуктивных побегов формируются верхушечные корзинки, а это обычно, как известно, открытые брактеозно-абрактеозные соцветия, которые в совокупности нередко вместе создают сборные метельчатые соцветия из корзинок) жёлто-

астроцветковые однодомные компактнокорневищные травянистые многолетники (в роде рудбекия есть также виды однолетних и двулетних биоморф).

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

233 |

||||

|

|

|

у |

Б |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А |

|

|

|

|

|

|

1кс |

43 |

|

01к |

|

|

||

|

10 |

|

|

||

1л

В

|

15,19,21 |

31,33а |

фп |

2л |

Д |

|

|

4к |

42 |

|

|

71 |

Е |

54б

54б

Ж

мк

мк

пп

89

54б |

21 |

к

Рис. 114. Биографический портрет Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. [сем.

Asteraceae (там же, что и рис. 113, июль)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли яйцевидные, закруглённые, 5–7 мм

дл., 3–4 мм шир., клиновидно суженные в черешки 3–6 мм дл.) полурозеточные очерёднолистные семидетерминантно-репродуцирующие (полузакрытые, верхушечные жёлтолепе-

стковые корзинки составляют кистевидные или метёльчатые сборные соцветия) однодомные компактно-корневищные травянистые многолетники.

234 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

10 |

|

А |

|

Др |

31 |

01к |

В |

|

30а

64

38в Д

15,19,21

65д 32

65д

64

74

78а

31,33а

31,33а

пп

Рис. 115. Биографический портрет Ficaria verna Huds. [сем. Ranunculaceae

(Москва, лесные и парковые поляны на Воробьёвых горах, середина мая)].

Биоморфотип: надземно-односемядольные (проявление ложной однодольности или при

недоразвитии одной из семядолей, или при возможном срастании двух семядолей в одну — синкотилия) полурозеточные или безрозеточные очерёднолистные детерминантно- репродуцирующие (закрытые, на разветвлённых вегетативно-репродуктивных побегах

образуются одиночные верхушечные цветки) однодомные эфемероидные травянистые многолетники с интенсивным вегетативным размножением (оно осуществляется за счёт массового образования клубнепочек в различных частях родительских растений, что видно на нашем рисунке).

Др — проросток (по И.Г. Серебрякову, 1952, с. 55); пример ложной однодольности (своеобразная мимикрия) в мире двудольных семенных фитобиоморф.

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

235 |

Итак, генеральная стратегия жизни на Земле — это наступательно-

оборонительное жизнесохранение. Биоморфы, семенные фитобиоморфы в том числе, эволюируют в полном соответствии с этой стратегией и стратегическим девизом Жизни: «живёшь — значит, умрёшь, поэтому оставь что-либо для сохранения Жизни (жизни вообще) и, в первую очередь, жи-

вую часть себя» (т. 1, с. 104), проявляя адаптации (приспособления), которые являются универсальным принципом поведения (стратегического и тактического) биосистем. Всё соматическое тактическое поведение семенных фитобиоморф происходит в форме метаморфозов, или метаморфозных адаптаций.

В тактическом отношении семенные фитобиоморфы, как, впрочем, и другие биоморфы, применяют три тактики: наступление, торможение и отступление. Под несколько иным углом обзора тактическое поведение биоморф можно определить как триединство агрессивных, компромиссных и камуфляжных адаптаций. Таким образом, соматическая эволюция семенных фитобиоморф идёт посредством тактики комбинированных метаморфозов, в основе которого лежит универсальный принцип тактического поведения биоморф: агрессивно-компромиссно-камуфляжная экс-

пансия.

С учётом стратегии и тактики поведения биоморф (шире и других биосистем) на Земле можно выразить доктрину (формулу) образа жизни семенных фитобиоморф на этой планете — это наступательно-оборони-

тельная жизнесохранительная экспансия.

Глава 5. Бинарный принцип в соматической эволюции

Ранее в этой монографии (Нухимовский, 1997, 2002), по сути дела, был выдан аванс по вопросам эволюционного теоретизирования и сделаны наброски будущей теории. Здесь и сейчас пришло, наконец, время изложить теорию соматической эволюции семенных фитобиоморф в авторском исполнении, в которой, что вполне естественно, соприсутствуют две части: универсальная, охватывающая единые (общие), или универсальные закономерности эволюционного развития соматических (телесных) систем (тел), и специальная часть, в которой рассматриваются специфические закономерности эволюции соматической организации семенных фитобиоморф. Таким образом, как бы между прочим, хотим ли мы этого или нет, наше эволюционное теоретизирование имеет бинарное содержание. Обстоятельства складываются так, что есть смысл прежде всего подробнее разобраться именно с явлением бинарности, без которого, как оказалось, на самом деле, при решении проблем соматической эволюции, никак не обойтись. Это явление повсюду и не замечать его, в нашем случае, просто-

напросто нельзя. Меня ничто не останавливает и ничто не сможет смутить, поскольку я давно в науке и видел много добра и зла в её кабинетах (больше второго). Меня совсем не удивит, если найдутся очередные «доброхоты», «правдолюбы» куда-то писать, например, как когда-то, в ЦК'а

(см. гл. 2), и т.п. «старатели» по навешиванию ярлыков. Всё подобное, на мой взгляд, больше всего «паутина в мозгах» (мишура), которую я всю жизнь стараюсь в науке обходить окольными путями, чтобы не заморочиться в околонаучной болтовне. Настоящее эволюционное теоретизирование многогранно и совсем не нуждается в том, чтобы его загоняли в прокрустово ложе «непререкаемых» доктрин, постулатов и т.п. истин в последней инстанции, поскольку многое со временем способно меркнуть и изменяться до неузнаваемости, поэтому никогда нельзя останавливаться в раскрытии научных тайн, в поиске нового на действительно интригующем пути эволюции. Настроимся теоретизировать только по существу, опираясь на факты.

5. 1. Что такое бинарность и бинарный эволюционизм

В ботанике термин «бинарность» (от лат. binarius — двойчатый) из-

вестен давно. Широко используются и в настоящее время представления о бинарной номенклатуре, когда виды животных, растений и микроорганизмов обозначают двумя латинскими словами: первое название указывает на

Глава 5. Бинарный принцип в соматической эволюции |

237 |

принадлежность организмов к роду, а второе — видовой эпитет, напри-

мер, Platantera bilolia — любка двулистная, Lepus europaeus — заяц-русак.

Термин «бинарная номенклатура» предложил в 17 веке К. Баугин, что было положено в основу систематики К. Линнея (Linnaeus, 1753) [Бол. энц. словарь, 1997].

Когда в наше время в разных областях человеческой деятельности говорят о бинарности, то этим подчёркивают именно двоичность наблюдаемых явлений (событий, структуры и т.п.), их раздвоенность в одном целом, двоемирие («два мира в одном»); особо делается акцент на противоположность двух сторон как результат раздвоения чего-то одного (верно

или неверно выполненное задание, доброе или злое действие и т.п.). Синонимы слова «бинарность» (binarnost) — двоичный, двойной, двучленный, двукомпонентный, диадический (Словарь онлайн, 2009–2016).

Концепция бинарного эволюционизма, которая здесь предлагается, ориентирована на детализацию той естественной двоичности (бинарности), которая проявляется как процесс и результат развёртывания эволюции в организации физиосистем, уже — живых тел (биосистем), а, в нашем случае, в конце концов, ещё уже — семенных фитобиоморф. Бинарность — это проявление, в первую очередь, самим объектом эволюционного развития двоичного (двукомпонентного) меротомирования (членения на части) в процессе реализации его бытия (существования) в пространст- ве-времени. Задача человека, исследователя, выявлять, стараясь не оши-

баться, то, что творит сам объект эволюции, как он членит себя на двухкомпонентную организацию, находя причины для возникновения проблем такого расчленения и пути, по которым свершается данного рода бинарный эволюционизм. Таким образом, изначально присущее эволюции свойство и создавать, и решать проблемы, является первопричиной, по которой возникают разнообразные бинарии, т.е. результаты процессов бинарной эволюции, в которых создаются двоичные организованности соответствующих объектов. Одна и другая стороны бинариев, назовём их для краткости «солитариями» (от лат. solutarius — одиночный), развиваются в

союзе друг с другом (взаимодействии), будучи структурно и (или) функционально ориентированы к решению проблем развития определённых единых систем своих бинариев, на выполнение для них разных, нередко даже противоположных целей (рис. 116–189). Солитарии (стороны бинариев) — это отдельные части, проявляющие солитарность, т.е. способность быть одной из сторон определённой бинарной системы, действующие в едином двоичном (бинарном) союзе в развитии целого как два, дополняющих друг друга, хотя во многом даже противоположных, компонента. Если смотреть на некоторое тело под разными углами обзора и (или) с разных высот абстракции, то в нём обнаруживаются разные бинарности. Главная особенность солитариев — быть взаимозависимыми, сравнимыми и (или) взаимоисключающими сторонами в едином бинарном союзе.

Бинарность (двоичность) я склонен определять как объединение в одном явлении, в общем признаковом пространстве-союзе (бинарии) двух признаковых групп, его сторон (солитариев), развивающихся отличным образом по отношению друг к другу, но в обязательном

238 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

единстве и, таким образом, являющихся двумя в чём-то взаимодополняющими, нередко противоречивыми, сторонами этого явления. На основе бинарности работает бинарный принцип, суть которого — создание в процессе эволюционного развития естественной раздвоенности (бинарности) одной целостной организованности объекта, напри-

мер, биоморфы, на две взаимодополняющие, хотя и противоречивые, организованности как стороны одного такого бинария. Солитарии в

процессе текущего развития целого объекта (бинария) часто или достраивают на себе другой тип солитариев, или переходят один в другой, оставаясь в системном бинарном единстве и неотвратимых противоречиях между ними, что влияет на направленность эволюции через трансформации механизма бинарности.

Бинарный эволюционизм как непрерывно текущий в телесных системах двоичный, с глубокими противоречиями сторон, единый эволюционный процесс ориентирован на сохранение в долговременной перспективе принципа бинарного соматического развития и, в частности, бинарности организации семенных фитобиоморф. Выход из многих проблем бинарного эволюционизма — выработка компромиссов и совершенствование их форм. Солитарии семенных фитобиоморф эволюционно развиваются как компоненты целого — организма или синорганизма, но каждый по-своему, стремясь отстаивать союзный образ их двоичного сосуществования, в котором они в чём-то и когда-то помогают друг другу, а где-то

мешают, даже разрушают.

Бинарный эволюционизм действует в условиях очевидного единства соответствующих двоичных союзов и неотвратимых противоречий между солитариями.

Бинарность может наблюдаться разная в каких-либо системах, если

находятся пути и средства её обнаруживать, почему важно в исследованиях такой направленности менять углы обзора и (или) высоты абстракции.

5.2. Как бинарность участвует в соматической эволюции, в том числе и в эволюции организации семенных фитобиоморф

Само явление эволюции бинарно по своей сути, поскольку включает в себя две стороны — два солитария этого явления: текущую эволюцию и историческую эволюцию (см. гл. 9).

Весьма полезен при изучении бинарности телесных, в особенности живых, систем, уже охарактеризованный ранее (гл. 2), системно-целевой

подход. Две стороны (солитарии) каждого бинария составляют его как единое (общее) целое и взаимодействуют по пути достижения определённой цели — общего результата, постоянно испытывая на себе действие соответствующих синергетических (взаимополезных) и антагонистических (противоположных) сил. По сути дела, вполне уместно, при соответствующей необходимости, в едином теле, допустим биоморфы, отмечать системное соединение разных бинариев (бинарных систем), т.е., на самом деле, разных тел, каждое из которых существует, в первую очередь, по

Глава 5. Бинарный принцип в соматической эволюции |

239 |

правилам целого тела, но и по своим правилам, которые ориентированы ещё и на выяснение отношений между солитариями (обязательными сторонами бинариев), составляющими их организацию. Получается любопытное единение в одной общей судьбе какого-либо целого тела множест-

ва судеб других тел (солитариев) как его частей, проявляющих разные системно-целевые союзы в бинариях — двоичных системах определённых

типов. Типология бинариев связывается с их принадлежностью к определённым рядам признаков. Любое тело, тем более биоморфа, — это система множественных бинариев, т.е. мультинормативная бинарная система, в которой действуют разные силы (синергетические, антагонистические, нейтральные), обеспечивающие взаимодействие сторон бинариев и бинариев между собой.

Бинарные союзы весьма многоформатны в организации телесных систем, в частности биосистем, семенных фитобиоморф в том числе. Главная черта проявления бинарности — развитие в объекте эволюции в каком-либо определенном ряду сравнимых и взаимоисключающих, т.е.

альтернативных, признаков двух сторон бинариев, которые ранее для удобства мы назвали солитариями.

С позиции бинарного эволюционизма синтомы, или эволюционные шаги создаются двумя типами солитариев: исходный солитарий, как и положено в таких ситуациях, во многом предваряет своим развитием и своей организованностью проявление следующего, производного, солитария и, таким союзом, далее они вместе, составляя противоречиво организованное единство, соучаствуют в общем потоке частного и всеобщего развития, создавая и (или) разрешая, таким образом, проблемы в какой-либо ресурс-

ной круговерти (рис. 116–189 и др.).

Бинарность — явление, когда на основе одной, исходной, организованности, как одной его стороны, — исходного солитария, возникает другая организованность (другая сторона) — производный солитарий, которая, будучи новой организованностью, сменяет прежнюю или новая организованность вместе с исходным солитарием сосуществуют рядом в противоречивом единстве, т.е., если образно, то в чём-то они могут быть как друзьями, а в чём-то ещё и врагами, причём одновременно или в разное

время. Бинарность отлична от тотсолитарности («полной одинокости») — это два специфических явления, наполняющих собой эволюционизм природных ресурсов, в частности таких как фитобиоморфы. Тотсолитарность

— это такая одинокость в развитии по одному ряду альтернативных признаков, которая не приводит к бинарности, прямо-таки отрешённость в чём-то определённом. Например, немало пальм в своём индивидуальном развитии персистентные (многолетние), но побегово-неразветвлённые.

Так, по соответствующему ряду альтернативных признаков (персистентная ветвистость и неветвистость), многие пальмы проявляют тотсолитарный эволюционизм определённого рода, развиваясь с неразветвлённостью ствола.

Бинарность — это двоичность противоречивого развития в одном ряду альтернативных признаков и, если эволюция встаёт на путь бинарности, то подчиняет многие проявления тотсолитарности (полной солитарности), превращая их в отдельные состояния внутри бинарных союзов, т.е.