Морфология растений / Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. III. Теория интегральной соматической эволюции

.pdf

220 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

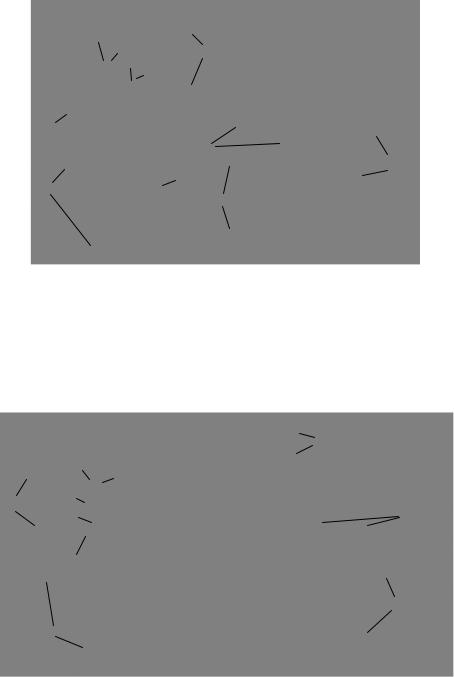

Ниже по «пирамиде» абстракций разворачивается следующая картина (рис. 102-III): определяются две оси биполярной субординии тактик

организации биоморф семенных растений. Одна субординия включает следующие классы (субординаты) тактик: ассимиляции; нарастания, ветвления, кущения; вегетативного размножения; полового (с половым процессом) и неполового репродуктивного (через репродуктивные органы без полового процесса), или вицерепродуктивного размножения. Другая субординия состоит из следующих классов тактик: диссимиляции; частичного некроза органов; полного некроза отдельных органов; полного некроза биоморф (элиминации).

2 |

I |

|

|

1 |

|

II

5 |

8 |

|

4 |

||

7 |

||

3 |

||

6 |

||

|

III

12

11

10

9

13

14

15

16

Рис. 102*. Графическая суперординатная модель тактик биоморф семен-

ных растений.

Субординия тактик: I–III — классификационные ступени (субординаты) — I — первая, II

— вторая, III — третья; 1 — деградация (регрессивное развитие, диссимиляция); 2 — рост,

прогрессивное развитие и ассимиляция; 3 — отступление, 4 — торможение, 5 — наступление; 6 — камуфляжная экспансия, 7 — компромиссная экспансия, 8 — агрессивная экспансия; 9 — ассимиляция, 10 — нарастание, ветвление и кущение, 11 — вегетативное размножение, 12 — половое (с половым процессом), или репродуктивное размножение и неполовое (через репродуктивные органы без полового процесса), или вицерепродуктивное размножение; 13 — диссимиляция, 14 — частичный некроз органов, 15 — полный некроз отдельных органов, 16 — полный некроз биоморф (элиминация).

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

221 |

4. 3. 2. Торжество тактики комбинированных метаморфозов в соматической эволюции семенных фитобиоморф

В эволюционном развитии выбор цели очень важен (подробнее см. гл. 3.4.2); он зависит от внутреннего состояния системы управления-

исполнения и от внешнего окружения, которые взаимно прессуют друг друга, поэтому единственно верным вариантом эволюции может быть следование стратегической цели, которая у биоморф означает одно — противостоять прессингу окружающей среды так, чтобы сохранить себя и участвовать в сохранении жизни вообще, а вот с выбором тактики дела у биоморф, в том числе и семенных фитобиоморф, обстоят сложнее, поэтому она может быть разной и где-то быть за или против стратегической це-

ли. Во всех процессах, которые были указаны выше как тактические, в эволюции (ещё раз повторимся, — это, в нашем понимании, высшее звено развития) фитобиоморф участвует метаморфоз, который, по большому счёту, является ни чем иным, как трансформацией, т.е. высшим, одним из трёх действий в обязательном их триединстве (движение, изменение, трансформация) всякого развития. Эволюция сопровождается, в силу триединства составляющих её компонентов развития, именно трансформацией, в первую очередь, причём активной, которая применительно к фитобиоморфам (шире — биоморфам вообще) является ни чем иным, как метаморфозом.

Создав классификационную систему, отражающую разнообразие тактик семенных фитобиоморф, а шире — всех фитобиоморф, я невольно задумался, а что, если над всем этим стоит ещё что-то одно, объединяю-

щее все эти тактики вместе, т.е. не что иное, как универсальная тактика существования фитобиоморф в живой природе (биостробе) Земли. Ответ пришёл, и у него нашлась своя предыстория. Дело в том, что в конце XVIII века великий естествоиспытатель И.В. Гете заложил основы учения

о метаморфозе. Об учении о метаморфозе я уже писал во втором томе (гл. 8) и вскрыл там важную деталь: метаморфозы создают не просто разнообразие структурных элементов (органов) растительных организмов, а творят в эволюции их гомологическое (!) разнообразие.

Если присмотреться к организации биоморф как растительных, так и животных, то метаморфозы мы обнаружим повсеместно среди органов, поскольку эти процессы являются обязательной стороной всякого роста и развития органов, что генетически закрепилось в процессе длительного исторического (филогенетического) развития жизни на Земле, которая в эволюционном отборе пробовала и находила то, что затем становилось нормой жизни на какое-то время, и то, что сегодня повсеместно является

нормой проявления метаморфозов и их результатов в онтогенезах. Метаморфозы в растительном и животном мире всегда типичны; результаты их разные и требуют соответствующих объяснений в каждом конкретном случае. Будучи свойством эволюции соответствующих живых систем-

органов, метаморфозы генетически закрепляются и становятся нормой жизни органов в производных поколениях организмов. Каждый метаморфоз — это одно из проявлений эволюционного состояния — адаптации,

222 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

т.е. все метаморфозы и их результаты (метаморфы) — это обязательные составляющие эволюции жизни. Метаморфоз — это всепроникающее изменение органов биоморф как проявление единства их роста и развития, обеспечивающее им гомологичное разнообразие. Метаморфозы проявляются в органогенезах (циклах роста и развития органов), и их результатом являются метаморфы, которые образуются на фоне биоморфогенезов (онтогенезов и синонтогенезов) и на фоне филогенетического (историческо-

го) развития. Метаморфоз — это атрибутивная форма роста и развития

органов в зависимости от конкретных условий обитания биоморф.

Метаморфоз обладает всепроникающим свойством специального изменения, которое обеспечивало бы гомологичное разнообразие органов в зависимости от исторических и конкретных условий обитания биоморф и исходило бы от их генетической основы. Обязательное условие любых метаморфозов — быть составной частью любого органогенеза на фоне ещё более сложных изменений всего организма, т.е. онтогенеза (рис. 66–

100, 103–115 и др.). Такие условия возникли ещё на ранних этапах станов-

ления жизни на Земле, поэтому все семенные растения получили ещё в далёкие исторические времена от своих предковых палеобиоморф способность к пластичности и типы органов, которые все уже были метаморфи-

зированы. Метаморфоз — это всегда разновидность адаптаций, поэто-

му семенные растения в процессе эволюции получили от своих прародителей только метаморфизированные органы и, что ещё более важно, они получили от них способность, закодированную на генетическом уровне, проявлять метаморфозы в органогенезах на фоне текущих онтогенезов, а шире и синонтогенезов, т.е. в целом биомофогенезов (рис. 67, 70 и др.).

Метаморфоз — это всегда конкретный способ реализации фенетической организации в соответствующих морфогенезах, исходя из пластичности в содержании гомологичных органов, отвечающий генетической природе биоморф и зависящий непосредственно от условий окружающей среды. Разнообразие побегов, которое мы наблюдаем даже в «среде» фотофильных побегов, убедительно позволяет сказать: все современное разнообразие побегов (от и до), да и других гомологичных (!) органов, — результат метаморфозов, которые имеют как онтогенетическую, так и филогенетическую историю.

Все тактики, которые поместились в субординатную классификацию (рис. 102) по-разному отражают их участие в метаморфозных событиях.

Метаморфозы — это, пожалуй, тот каркас, который соединяет между собой всё разнообразие тактик в организации фитобиоморф.

Будучи трансформацией, да ещё и активной, метаморфоз действует не тяп-ляп, а целенаправленно, ведь зачем изменять что-то незнамо как,

когда надёжнее всего изменять то же, но целесообразно, т.е. находя варианты целестремления, реализация которых способна приносить пользу существованию биоморфы и (или) жизни вообще. Первая целесообразность в действиях эволюции способом метаморфоза — это создавать и (или) обновлять структуры полезные для поддержания и сохранения личной (своей), а это значит, вегетативной жизни. Однако на постановку этой цели оказывает давление ещё одно стремление по выбору цели — репродуктивное развитие, весьма целесообразное для сохранения жизни вида

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

223 |

конкретной биоморфы. Оба эти целестремления находятся в единстве, но и в глубоком противоречии, что неизбежно давит на генетическую основу биоморф при выборе ею варианта развития здесь и сейчас.

Главное, что усвоила эволюция за многие миллионы лет своей истории: она овладела умением, если хотите, творчеством разрешать проблемы поиска вариантов развития, предложив биоморфам самим решать в конкретных условиях какой, из потенциально возможных вариантов, принять. Эволюция предложила биоморфам в разрешении проблем широко применять, в полной мере, не только агрессивные адаптации, но и тактические добавки — разнообразные компромиссы, а ещё также камуфляжи, накладывая их на тактику агрессивного метаморфозного доминирования в развитии. Таким образом, главной тактикой, в которой в разной мере ассоциируются для каждого конкретного случая все другие тактики, отражённые на рис. 102, создающей и разрешающей проблемы, т.е. участвующей в проблемофорическом синдроме (гл. 3.2), причина которому эволюция, является экспансия (экспансивные адаптации), без которой никакая жизнь состояться не может (жизнь обязана отвоёвывать себе место в пространстве): нет экспансии — нет жизни (рис. 3–64, 66–100 и др.). Соматическая

эволюция фитобиоморф, охватившая онтогенезы и филогенезы, если посмотреть на неё ретроспективным взглядом, смогла быть и окончательно стала у семенных фитобиоморф, по большому счёту, метаморфозной. Суть метаморфоза в эволюции семенных фитобиоморф, как и положено для биоморф вообще, определяет агрессивное поведение в отношениях к окружающему миру (это основа для любой витаэволюции). Однако метаморфоз, будучи адаптацией, у семенных фитобиоморф, более, чем у ка- ких-либо других фитобиоморф, не является простым (односторонним),

зацикленным только на агрессию; он комбинированный (разносторонний), поскольку в нём в разной мере всегда соприсутствуют и элементы других адаптаций: компромиссы и камуфляжи.

В целом тактика комбинированного метаморфоза семенных фитобиоморф опирается на принцип комплексных поведенческих реакций (поведения), который я определяю следующим образом — это агрессивно- компромиссно-камуфляжная экспансия.

Тактика в эволюции фитобиоморф, чтобы не быть просто целестремительной, но ещё и для того, чтобы стать по максимуму целесообразной, буквально была обязана проявить комплексность. Комбинированный метаморфоз полезен фитобиоморфе и лично, и, что особенно важно, более всего способствует виду, и шире — жизни вообще, в конфронтациях, причём второе в приоритете. Безудержные трансформации в образе каких-

либо агрессивных метаморфозов ни к чему хорошему не привели бы эволюцию в отношении семенных фитобиоморф, если бы она не нашла способы усмирять «пыл» трудноукротимой чрезмерной вегетативной активности или, напротив, необузданные стремления через репродуктивную агрессию угодить своим «патронам» — видам и надвидам.

Только комбинированные метаморфозные адаптации, в которых, в обязательном порядке, агрессивность в разной мере разбавляется компромиссами и камуфляжами, стали генеральными тактическими действиями (рис. 3–64, 66–100 и др.); по сей день они феноменально работают в сома-

224 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

тической эволюции растительного мира, а шире — всей живой природы на жизнесохранительную стратегию.

Случайность, которая существует в мутациях при целеотборах в экстремальных, нередко критических, условиях, обязана, кроме всего прочего, быть ещё и необходимостью, поскольку при определённых условиях возникает нередко ситуация, когда по-другому просто нельзя, и биоморфы

всегда стоят в таких случаях перед выбором ответа на сакраментальный вопрос: быть или не быть. Они обязаны выбирать пути решения проблем, используя именно комбинированные метаморфозные адаптации, чтобы и фитобиоморфе было полезно, а главнее всего, чтобы виду, да и роду, и другим надвидам повыше не навредить, поскольку именно вторые в приоритете.

|

Б |

|

|

|

|

|

А |

Д |

91 |

||

|

|

|

|||

01к |

1кс |

|

41 |

|

|

10 |

|

|

|

32 |

|

|

у |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2,15,19,21 |

95 |

||

2кс |

|

пп |

|

|

|

|

|

39 |

|

|

Рис. 103. Биографический портрет Malva aegyptia L. [сем. Malvaceae (там же, где и рис. 95, 31 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли яйцевидные, в верхней части не-

сколько вдавленные с обоих боков, закруглённые. 5–8 мм дл., 4–6 мм шир., на черешках 5– 15 мм дл.) полурозеточные очерёднолистные преиндетерминантно-репродуцирующие

(приоткрытые, верхушки их побегов в процессе непродолжительного роста развивают открытые фрондозные кисти розоволепестных одиночных пазушных цветков) однодомные стержнекорневые травянистые эвриэфемеры.

Практика жестокого подавления личной жизни биоморф в угоду видовой и надвидовой, которая преобладала на ранних этапах эволюции жизни на Земле, с развитием семенных фитобиоморф во многом была преодолена и модернизирована. В связи с этим эвриэфемеризм у семенных фитобиоморф не является жестоким (суперабсурдным) «приговором», хо-

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

225 |

тя и временами всё же доходит до некоторого абсурда, поскольку жизнь особей-эфемеров может продолжаться мало, нередко от одной до четырёх

недель (рис. 103–111). Такая онтогения подчинена во многом диктату внешней среды, который вынуждает особи или жить мало, или проявлять всё более и более компромиссные адаптации, переключая своё творчество на образование базовых органов — луковиц, клубней, аэроподиев, каудексов, корневищ и т.д. (возрастная специализация органов), чтобы каким-то

образом пережидать неблагоприятное время, например, укрывшись под поверхностью почвы или защитив свой генотип надёжными оболочками диаспор (рис. 112–115).

|

А |

Д |

01к |

у |

у |

|

10 |

|

2,15, |

|

|

19,21 |

|

|

2к

пп

71

Рис. 104. Биографический портрет Pterocephalus brevis Coulter [сем. Dipsacaceae (там же, где и рис. 95, 30 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли эллиптические, закруглённые, ино-

гда на верхушке с небольшой выемкой, 5–7 мм дл., 3–4 мм шир., клиновидно суженные в короткие черешки) полурозеточные супротивнолистные семидетерминантно-репроду-

цирующие (полузакрытые, на верхушках главного и боковых побегов развиваются головчатые соцветия белолепестных цветков) однодомные стержнекорневые травянистые эвриэфемеры.

Метаморфозы разные по форме и разной интенсивности сопровождают развитие всех органов, но в тех случаях, когда множество метаморфозов органов проявляются почти одновременно и сопровождают существенные возрастные изменения биоморф некоторых животных, например, в начальных стадиях их эпиэмбрионального развития, когда головастик превращается в лягушку или личинка майского жука во взрослую особь-

имаго, то такое сосредоточие («синдром») множеств метаморфозов органов, сопровождающих возрастные изменения биоморф, предложено (т. 2, с. 664) считать метаморфозным синдромом. Собственно в таких случаях происходит совсем не другой тип метаморфозов, как полагают многие исследователи, а самый обычный, но не рассеянный по организации био-

226 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

морф, как у большинства растений и животных с так называемым прямым развитием, а особенным образом во всём своём множестве и силе проявления, сконцентрированный на узком «участке» пространства жизни и ограниченный во времени своего действия, что и обеспечивает эффект синдрома (метаморфозного). Если посмотреть на проявление метаморфозного синдрома у многих живых существ, например, среди насекомых, земноводных, то нетрудно заметить, что он многогранен и бывает, согласно описаниям Н.Ф. Реймерса (1991), разных типов. Для этого, более общего, явления характерны варианты, например, усложнённый метаморфоз (гиперметаморфоз) распространён у некоторых паразитических насекомых и охватывает «до шести фаз (возрастов) развития, отличающихся морфологически и биологически» (Реймерс, 1991, с. 125). Голометаморфоз («полное превращение») у орхидных, подробно описанный Г.Л. Коломейцевой (2007), — это, на мой взгляд, безусловно, одно из интереснейших прояв-

лений в живой природе (один из вариантов), в целом более обширного явления, — метаморфозного синдрома, когда на отдельных стадиях (часто начальных) возрастного развития отмечается синдром («стечение вместе»), причём почти одновременно, проявления множественных метаморфозов органов, свидетельствующих о глубоких возрастных трансформациях (перестройках) организации живых существ.

|

А |

|

Б |

|

|

|

В |

|

|

01к |

|

|

1,14,18 |

Д |

|

10 |

|

||

|

|

|

2,15,19,21

2к

пп

1к

Рис. 105. Биографический портрет Papaver hybridum L. [сем. Papaveraceae

(там же, что и рис. 95, 30 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли линейные, заострённые, сидячие,

8–15 мм дл, 0,5–1 мм шир.) полурозеточные, изредка (в густом травостое) безрозеточные очерёднолистные детерминантно-репродуцирующие (закрытые, верхушки главного побега

и его ветвей закрыты одиночными краснолепестковыми цветками) однодомные стержнекорневые травянистые эвриэфемеры.

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

227 |

Кстати, подробный анализ начального индивидуального развития представителей семейства орхидных, проведённый Г.Л. Коломейцевой (2007), вскрыл ещё одну важную проблему: «оказалось, что протосому орхидных как комплексную структуру, состоящую из гипокотилеподобного прокорма и проторизома (проторизомов), уже нельзя идентифицировать с проростком в понимании И.Г. Серебрякова (1952) (Коломейцева, 2007, с. 74). На мой взгляд, убедительный материал, приведённый Г.Л. Коломейцевой, наглядно свидетельствует о том, что необходимо срочно конкретизировать значение термина «проросток» (отказываться от него, даже в отношении орхидных, начальное возрастное развитие которых заметно отличается от проростков других ангиоспермных растений, не стоит). Проросток, в широком смысле можно определить так — это семенное растение, эпиэмбриональное состояние возрастного развития которого начинается прорастанием семени и далее продолжается через развёртывание семядолей (одной или двух, иногда более) или через протосоматическое развитие (у орхидных), что завершается переходом в следующее возрастное состояние, которое обычно начинается отрастанием первого зелёного листа. «Проростки орхидей — протокормы — осуществляют своё питание за счёт микосимбиотрофизма. На автотрафной стадии развития орхидеи бывают инфицированы грибом в разной степени» (Татаренко, 1996, с. 12).

А |

Б |

В |

Д |

38 |

|

|

|

||

|

10 |

1кс |

|

|

|

|

|

|

2,15,19,21

пп

71

71

Рис. 106. Биографический портрет Papaver umbonatum Boiss. (Papaver subpiriforme Fedde) [сем. Papaveraceae (Израиль, холмистые безлесные окрестности Тель-Авива, 6 III)].

Онтогенетическое развитие биоморф этого вида и его биоморфотип соответствуют той информации, которая приведена на рис. 105 для другого вида (Papaver hybridum L.).

228 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

4.4. Эссе о механизме соматической эволюции семенных фитобиоморф

Исходя из положений общей теории жизнесохранения (т. 1, гл. 3), можно утверждать, что генеральной стратегией жизни на Земле, а, вероятно, и жизни вообще (Жизни) является жизнесохранение (биофилия), а шире — средо–, жизнесохранение (экобиофилия). Жизнь может существовать на Земле, а шире, вероятнее всего, и где-то ещё, только проявляя стратегию экспансивного (расширительно-распространительного) сохра-

нения своего эволюционного развития, что вполне может быть названо стратегией наступательно-оборонительного жизнесохранения. Действи-

тельно, в центре жизни на Земле — экобиофилия; сохраниться жизнь может только путём экспансии, проводя наступление на внешний для неё окружающий мир, но этого нередко бывает мало, поэтому жизнь овладела в эволюции мастерством как-либо ещё и защищать себя (обороняться), отстаивать то, что было завоёвано ею ранее (рис. 103–115).

43

А |

Б |

Д |

10

у

01к

пп

2,15,

19,21

1кс |

2к |

|

Рис. 107. Биографический портрет Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset

[сем. Asteraceae (Израиль, разнотравье на горных склонах заповедника

«Neot Kedumim», 7 V)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли продолговато-линейно-ланцетные,

заострённые, сидячие, 15–25 мм дл., 2–3,5 мм шир.) полурозеточные очерёднолистные семидетерминантно-репродуцирующие (полузакрытые, на верхушках главного побега и

его ветвей развиваются одиночные жёлтолепестковые корзинки, имеющие открытую аб- рактеозно-брактеозную структуру) однодомные стержнекорневые эвриэфемерные травы.

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

229 |

АБ

1кс |

I |

|

10 |

|

|

у |

|

у |

II |

Д |

|

2,15, |

70,91 |

19(20),21 |

2кс |

11 |

|

2к |

||

|

Рис. 108. Биографический портрет Lomelosia porphyroneura (Blakelok) Greuter

et Burdet (Scabiosa porphyroneura Blakelock) [сем. Dipsacaceae (Израиль, без-

лесные горные склоны, западное побережье Мёртвого моря, 10 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли яйцевидные, закруглённые, 7–10

мм дл., 4–6 мм шир., клиновидно суженные в короткие черешки 2–4 мм дл.) полурозеточные, редко безрозеточные, супротивнолистные семидетерминантно-репродуцирующие

(полузакрытые, верхнюю часть главного разветвлённого побега особей составляет сборное головчатое соцветие, нарастающее эфемерно-симподиально) однодомные стержнекорневые эвриэфемерные травы [основную группу составляют биоморфы 15–30 см (I), а второстепенную группу образуют карликовые биоморфы около 4–6 см высотой (II)].

|

|

В |

Г |

70 |

|

А |

|

|

|

|

|

10 |

|

|

01к |

Б |

у |

|

2,15, |

|

|

|||

|

|

1кс |

|

|

|

|

|

19(20),21 |

|

|

|

|

|

Д |

2к

пп

2кс

Рис. 109. Биографический портрет Pteranthus dichotomus Forssk. [сем.

Caryophyllaceae (там же, что и рис. 108, 10 III)].

Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли продолговато-лопатчатые, закруг-

лённые, 5–10 мм дл., 2–5 мм шир., постепенно сбегающие в очень короткие черешки 0,5–2 мм) полурозеточные или безрозеточные супротивнолистные детерминантно-репродуци- рующие (закрытые, образуют верхушечные цветки, составляющие сборное эфемерно- симподиально-нарастающее соцветие) однодомные стержнекорневые эвриэфемерные травы.