Морфология растений / Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. III. Теория интегральной соматической эволюции

.pdf

210 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

|

5 |

|

1 |

|

|

|

|

|

4 |

|

3 |

|

|

|

|

2 |

|

|

6 |

|

|

|

2 |

|

|

4 |

1 |

|

|

|

3

3

2

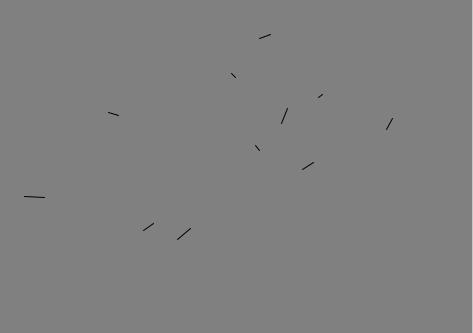

Рис. 101б. Принципиальная модель «маятниковой» соматической эволюции семенных растений: от отдельных биоморф и их видов до групп разного объёма родственных видов, например, родов, семейств и т.д. (фрагмент эволюционного потока).

1 — однолетняя структура, 2 — многолетняя структура, 3 — крона многолетнего растения, 4 — диапазон колебания (изменчивости) эволюционного маятника на отдельном участке пространства-времени, 5 — поверхность почвы, 6 — водная поверхность.

4. 3. Стратегия и тактика панкосмической эволюции, соматической эволюции в особенности

Поскольку никакой другой природы, кроме нашей Вселенной, человечество пока не знает, то наши рассуждения ограничим уже известными рамками. Космологи, в своём большинстве, принимают в настоящее время концепцию (гипотезу) возникновения нашей Вселенной посредством Большого Взрыва, возможно, даже из ничего. Итак, остановимся на том, что в некоторой «точке сингулярности» в результате неистово сильного давления проявилась очень высокая плотность, что в итоге вызвало её Большой Взрыв и что, в конце концов, дало начало нашей Вселенной, которая до сих пор ускоренно расширяется. Важный момент в развитии нашей Вселенной, а шире Природы вообще, на который здесь я особенно заостряю внимание и который стал краеугольным в эволюции не только всего неживого, но и живого, — это бесконечное сохранение изменений.

Слово «сохранение» в смысле сбережение, неисчезновение, удержание, устойчивость, постоянство, охрана и т.п. широко используется в обиходе. Представления о сохранении широко вошли и в науку. Интересные

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

211 |

мысли о сохранении и самосохранении мы встречаем в трудах Гегеля (1975): он говорил о сохранении системы различий, например, между Землёй и её спутником, Солнцем и кометами, о сохранении растения «путём воспроизводства самого себя, воспроизводства, являющегося вместе с тем воспроизводством другого», о самосохранении, как сохранении своеобразия упругими телами при внешнем воздействии на них и т.п.

Открытие законов сохранения, и в первую очередь законов сохранения массы и энергии, было подготовлено всем ходом предшествующей человеческой истории. Законы сохранения (энергии, массы, импульса, момента импульса, спина, изотопического спина, чётности, странности, электронного лептонного заряда, барионного заряда и др.) получили широкое философское осмысление (Овчинников, 1962, 1966; Веселовский, 1964, 1971,1973, и др.).

Были сделаны попытки определить принцип сохранения. В.Н. Овчинников (1966) говорит о принципах сохранения как формах выражения идеи сохраняющегося, инвариантного, включая сюда и законы сохранения. По В.Н. Веселовскому (1964, 1971), принцип сохранения понимается так: в процессе непрерывного изменения объективного мира природные величины, характеризующие материю и движение (масса, энергия, заряды и др.) сохраняют свою качественную и количественную определённость. Принцип (наиболее существенная сторона группы законов) сохранения

действует во всех явлениях Природы, которые, изменяясь, какое-либо

время сохраняются — удерживают качественную и количественную определённость в дискретности, повторяемости и континуальности. В.Н.

Овчинников (1966), анализируя явления сохранения в неживой природе, обратил особое внимание на единство сохранения и изменения как закон диалектики. Согласно В.И. Свидерскому (1974), в любом движении, изменении имеется неразрывное единство моментов изменчивости и устойчивости (сохранения), например, полёт камня есть не только процесс изменения его положения в пространстве со временем, но и состояние устойчивости в смысле сохранения камнем состояния полёта. Если изменение — это всякое движение, то сохранение — это всякое удержание изменений в качественной и количественной определённости. Любое явление (вещь, процесс) существует какое-либо время только как сохранение (удержа-

ние) изменений в качественной и количественной определённости — это закон единства изменения и сохранения (т. 1, гл. 3); он частный по отношению к закону единства и борьбы противоположностей. Изменение и сохранение находятся в противоречивом единстве (Овчинников, 1966), причём противоречие между этими свойствами разрешается в формах существования материи и её особого продукта — сознания (в формах, или состояниях сохранения изменений чего-либо). Все формы существования

(сохранения изменений) — вещи, процессы, — это всегда динамические состояния (любой покой относителен, поскольку он — тоже изменение в определённых качественных и количественных параметрах).

Любое явление, сколь бы скоротечным по времени оно не было, существует с качественной и количественной определённостью, т.е. некоторое время в некоторой части пространства сохраняется. Закон единства изменения и сохранения имеет следствие: чем скоротечнее изменение,

212 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

тем слабее сохранительные свойства какого-либо фрагмента природы, и

наоборот.

Итак, наукой уже в целом определён панкосмический (всеприродный) принцип сохранения, назовём его кратко — физиофилией, что буквально означает «природолюбие» (греч. physis — природа + phileo —

люблю); в этом суть принципа сохранения изменений. Этот принцип действует независимо от чьего-либо сознания, поскольку только строго науч-

ные законы и правила способны познавать Природу без вмешательства потусторонних (внеприродных) сил. Принцип бесконечного сохранения изменений (физиофилия) одновременно принимается мною за стратегию Природы. Даже тогда, когда вероятно исчезнет в очень отдалённом будущем наша Вселенная, Природа никогда не исчезнет, а продолжит своё развитие; она будет бесконечно существовать, сохраняя за собой все происходящие с ней изменения.

Ранее уже было подчёркнуто (глава 3), что триединство активных действий — движения, изменения, трансформации составляет главное содержание процесса развития. С учётом этого обстоятельства стратегию Природы можно определить ещё и так — это бесконечное сохранение развития Природы, развития всех её ресурсов.

В организации Природы бесконечно сохраняется развитие, система управления которого исходит от власти преемственной основы (прогенов и генов), каким-либо образом рассредоточенной в ней. Стратегия Приро-

ды — это бесконечное сохранение процесса развития Природы, её системы управления из прогенов-генов и исполнительских систем (потребления, производства, резервирования и рассеивания) ресурсов. Так, на мой взгляд, можно определить закон стратегии Природы.

Стратегия — это квинтэссенция (главная сущность предмета) общей программы осуществления какой-либо деятельности, в нашем случае, бы-

тия (существования) Природы вообще. Тактика — частная деятельность на пути реализации стратегии. Стратегия Природы, будучи программой её бесконечного развития, незримо опирается на беспредельную власть преемственных, дисперсно рассредоточенных, ресурсов — прогенов и генов

— это идиоэнергетическая власть специфических преемственных структур, дисперсно наполняющих собой все её пластосоматические ресурсы — космоплазму, которая прикрывает собой эгосубстратное ядро — Сверхъядро, или Супернуклеус (если наша Вселенная одна, то её Сверхъядро и есть таковое для Природы…). Супернуклеус содержит в себе стратегию и определяет, чем Природа может и не может быть в своём развитии.

Чтобы стратегия Природы, как бесконечного сохранения её развития, поддерживалась в Природе неисчерпаемо, в ней сформировался её собственный, естественный, механизм тактических действий — тактика бытия (существования) Природы. Она предстаёт как триединство тактик-

частей (элементарных тактик): наступление, торможение, отступление. То, что происходит сейчас в нашей Вселенной, свидетельствует о её современной неистовой наступательной активности как всё ещё вероятностных последствий Большого Взрыва. Всё, что происходит в каждой отдельной части нашей Вселенной на основе триединства тактического комплекса (наступления, торможения, отступления), всегда отвечает общей для При-

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

213 |

роды стратегии: бесконечно сохранять процесс развития. Именно так, в соответствии с панкосмической стратегией и на основе триединства тактик, среди которых на данном этапе развития нашей Вселенной в приоритете выступает тактика наступательной эволюции, рождаются и изменяются галактики, нередко когда-то сталкиваясь с другими галактиками

(космологи вычислили судьбу и нашей галактики — Млечного Пути, которая через несколько миллиардов лет столкнётся с наступающей в её направлении другой галактикой — Андромедой); рождаются, существуют, взрываются и гаснут звёзды, возникают, бытуют и разрушаются планеты, кометы, астероиды, любые другие космические тела и т.д.

Если посмотреть, как бытует (существует) планета Земля, то любое тело на ней и сама она пребывают в пространстве-времени в соответствии

с панкосмической стратегией сохранения развития, поэтому они имеют свой цикл дискретного развития, свой морфогенез, в котором в разной мере сочетается тактическое триединство, где-то тела, в своём развитии, на-

ступают и (или) тормозят, а ещё, при определённых условиях, отступают. В наше время, в известном нам мироздании, действует не просто

стратегия физиофилии (природного сохранения), а стратегия экспансивной физиофилии, поскольку сейчас наша Вселенная проявляет нескрываемую (открытую) наступательную активность — агрессию в реализации панкосмической стратегии: в ней господствует наступательная тактика, в соответствии с которой она ускоренно расширяется. В ином выражении стратегия Природы, в образе нашей Вселенной, может быть представлена так — это наступательно-оборонительная стратегия развития; она же док-

трина образа жизни (бытования) биосистем (эврибиоморф), их стратегического поведения на Земле.

Изменения происходят постоянно, но удерживаются (сохраняются) они в качественной и количественной определённости только какое-то

время, благодаря тому, что любые тела обладают преемственной основой

— эгосубстратом, или идиосомой (подробнее см. т. 2, гл. 1), будучи соответствующим образом организованной на сохранение изменений в некоторых параметрах, за пределами которых при возникновении новых условий возможны субмутации (неживые тела) или мутации (живые тела).

4. 3. 1. Стратегия и тактика эволюции жизни на Земле, фитобиоморф в особенности

Жизнь, однажды возникнув на Земле, использовала единственно возможный для себя вариант (можно сказать даже так — шанс), иначе она вряд ли бы вообще состоялась, она продолжила, как и её родительница, неживая природа, сохранять изменения — развитие по типу эволюции. Она, жизнь на Земле, влилась в единый вселенский поток бесконечной вещественной пространственно-временной ресурсной круговерти (развития), внеся в него новые грани бытования (существования), не нарушив при этом исходно сложившийся универсальный маятниково-разнонаправ-

ленный («кружевной») ход эволюции. Жизнь родилась в муках на Земле, около 3,5 миллиардов лет назад, т.е. на планете, которая буквально извергала жар агрессии ко всему новому, что пыталось на ней проявиться, создав

214 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

великие принципы адаптации, трансформировав под себя необузданные силы слепой нежизненной агрессии, превратив со временем просто планету Земля в новое, космического масштаба, явление — экосистемную природную конструкцию — биопланету. Жизнь на Земле, став на этой планете новым ресурсом, подверглась мощному испытанию на прочность агрессивным арсеналом неживой природы, которая прессовала её по сверхжёсткой программе, стремясь как-либо раздавить инородные тела, показав тем самым, что в Природе по-иному, как агрессивно, существовать не по-

лучится. Жизнь на Земле была обязана принять универсальную стратегию бытия Природы, если кратко, стратегию Природы — бесконечное сохранение экспансивного развития, или физиофилию, дополнив её нюансами своей специфической бинарной организованности. Иначе эту стратегию, применительно к живым системам, можно именовать «наступательно-

оборонительным жизнесохранением».

Главным в стратегии жизни на Земле стало сохранение экспансивного развития по типу эволюции, т.е. тот же принцип сохранения, который присущ её родительнице — неживой природе и который она, жизнь, впервые, буквально ворвавшись на Землю, обязана была принять, скорректировав под себя, она обязана была, в первую очередь, быть агрессивной (по-иному было нельзя, ничего хорошего, если иначе, не вышло бы). Пер-

вобытные живые тела (протеробионты), проявляя агрессию, расталкивали другие неживые, а ещё и подобные им, живые, тела, где-то рвали их на

куски, погибая или выживая в неистовой борьбе, сумели однажды «разгрести» местечки для своего, пусть ещё и примитивного, прозябания. Только спустя много времени, многие сотни миллионов лет, эти «местечки» первобытной жизни смогли превратиться в могучие дома-обиталища,

биотопы разнообразных носителей жизни — биосистем, или эврибиоморф (жизненных форм в широком смысле): гипобиоморф (биосистем, составляющих организацию биоморф), биоморф (жизненных форм в узком смысле — организмов и синорганизмов) и метабиоморф (коллективов биоморф). Это она, жизнь проявив в себе агрессивность, состоялась на Земле, прокладывая для себя путь в окружающей её материально- пространственной среде, как-либо разрывая на части всё, из чего можно было извлечь что-то полезное для своего развития, поскольку только так

можно было творить эволюционное разнообразие живых тел.

4. 3. 1. 1. Торжество адаптаций в эволюции биоморфной жизни

Со временем произошли кардинальные перемены в жизнеразвитии, т.е. эволюции жизни (витаэволюции), которая сотворила что-то типа чуда,

и неудержимая агрессия неживой природы у носителей жизни перестроилась и перезагрузилась, превратившись в относительно упорядоченную систему принципов адаптации. Вот почему сейчас мы наблюдаем жизнь, которая реализует стратегию экспансивного сохранения своего эволюционного развития, далее будем называть эту стратегию ещё и «наступатель- но-оборонительным жизнесохранением». Такой расклад в жизнеразвитии

оказался возможным при обязательном условии, что живые тела будут

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

215 |

использовать разнообразные по форме и содержанию тактические средства — адаптации. Жизнь на Земле, используя принципы эволюционного развития, создала и освоила законы и правила своего сохранения в соответствии со стратегией физиофилии, что нашло отражение в общей и специальных теориях жизнесохранения, или экобиофилии (Нухимовский,

1980, 1984, 1997).

Живые тела совместно с неживыми телами несут агрессивный арсенал эволюционного развития Природы, который позволяет нашей Вселенной, долгое время после Большого Взрыва, ускоренно расширяться. Живые тела, в отличие от неживых тел, освоили в высшей степени приёмы камуфляжа, с помощью которого они по-разному прикрывают агрессивное

содержание своей первоприродной сущности, замаскированная в большей или меньшей мере агрессивность в поведении живых тел получила в биологии довольно умиротворяющее название — адаптации (приспособления), что не изменило сути стратегии природы, её бытия, — бесконечное сохранение экспансивного наступательно-оборонительного развития её и

Жизни, в частности.

Тела, чтобы существовать в окружающем мире, обязаны как-либо

совершать обмен с ним ресурсами. Всякое поведение тел происходит в соответствии с принципом (формулой) универсального поведения (пове-

денческим квадратом): |

дал |

|

взял |

(гл. 1). Такое поведение у живых |

|

не дал |

не взял |

||||

|

|

|

тел, особенно в ранге биоморф как организмов и синорганизмов, получило, как известно, особое название — «адаптации» (приспособления). Ранее (т. 1, гл. 3) при рассмотрении общей и специальных теорий жизнесохранения был подтверждён известный тезис: живые тела существуют на Земле дискретно, в первую очередь, на основе единства и борьбы двух типов адаптаций — свойств сохранения и разрушения жизни, при этом адаптации — это всегда любые дискретные трансформации живой материи (т. 1,

с. 80).

Адаптациями являются в нашем понимании морфогенезы любых биосистем, организация биосистем, её структурная и поведенческие части и, наконец, сами биосистемы. Адаптациями являются все свойства биосистем, полезность и вредность которых определяется не столько непосредственным сиюминутным результатом их проявления в биосистеме, сколько той ролью, которую они имеют в сохранении всей жизни и среды её обитания, т.е. того, что важнее всего для биостробы Земли. Любая биосистема, как адаптация, существует в единстве и борьбе с окружающими её силами Природы, включая и другие биосистемы, только на основе адаптаций по-разному и сохраняющих, и разрушающих жизнь. Однако,

жизнь, вероятно, может существовать не только как адаптация, но и как суперадаптация, т.е. любая бесконечная трансформация живой материи. Биосистемы (эврибиоморфы) — это всегда адаптивные системы (адаптивные формы), в них нет ничего иного из живого, кроме как адаптаций. Всё во Вселенной во взаимосвязи и взаимозависимости трансформируется в пространстве и во времени и когда-либо, и где-либо может возникнуть

адаптация — жизнь (высший смысл существования неживой природы), высший, с позиций человека, смысл существования которой — суперадап-

тация (т. 1, с. 81).

216 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

Адаптации — это одно из основных завоеваний в эволюции живой природы, её инструментарий. Главное, что получили в эволюции живые тела, как наследство от неживой природы, усвоив его в себе в качестве приоритета, — это обязанность быть агрессивными.

Универсальным принципом поведения живых тел (биосистем) стали в процессе эволюции адаптации (любые дискретные трансформации живой материи). Только, владея приёмами агрессивных адаптаций, биосистемы, фитобиоморфы в том числе, получили в эволюции право на жизнь в окружающем мире, устроенном всегда агрессивно. В поведении живых тел агрессивные адаптации проявляют себя всегда первым номером; пользуясь такими адаптациями, биоморфы, например, научились потреблять необходимые им ресурсы, питаться, производить вещества, расти, что-то

запасать впрок, размножаться и рассеивать в пространстве потомство. Когда, например, вегетативные побеги семенных фитобиоморф растут в окружающем пространстве, то они применяют что-то из арсенала своих

именно агрессивных адаптаций, разрывая на части (куски) его ближайшие участки, чтобы распределить в нём свои органы и, таким образом, осуществить экспансию (распространение). Адаптационная (поведенческая) тактика агрессивной экспансии, на мой взгляд, является генеральной тактикой жизни на Земле, а, вероятно, и панкосмической Жизни (жизни вообще). Вспомним, что, исходя из положений общей теории жизнесохранения (т. 1, гл. 3), генеральной стратегией жизни на Земле, а, вероятно, и жизни вообще (Жизни) является жизнесохранение (биофилия), а шире — средо–,

жизнесохранение, или экобиофилия.

В окружающем мире повсюду идёт борьба за существование или, иначе, нескончаемые конфронтации. Вот почему живые тела, фитобиоморфы в том числе, я считаю атрибутивными участниками каких-либо

конфронтаций; они, таким образом, ни кто иной, как «конфронты» (лат. con — с, вместе + frons, frontis — лоб), что позволяет нам, их исследовате-

лям, образно (!) называть их ещё и растительными «бойцами», поскольку они действительно обладают немалыми атрибутами бойцов (подробнее см. гл. 10). Конфронт в мире семенных фитобиоморф — это, образно говоря,

боец растительного фронта. В нужный момент он для жизнесохранения проявит соответствующее тактическое поведение — агрессию и порвёт на части ближайшее пространство ростовой активностью своих вегетативных структур, например, побегов и корней. Затем наша фитобиоморфа, будучи постоянно конфронтом, проявит и другие адаптации, например, камуфляж, образовав по-разному красивые цветки, она поучаствует уже в более изощрённых формах и агрессии, и экспансии на популяционно-видовом

уровне. Далее маскировочные адаптации продолжатся, когда будут развиваться вкусные и (или) яркие плоды, чтобы опять привлекать других агрессоров окружающего мира (насекомых, птиц, млекопитающих и др.), превращая их в своих друзей.

В арсенале адаптаций есть ещё и компромиссы. Для соматической эволюции это важно, поскольку, как известно, безудержная агрессия в жизнеразвитии может доводить личную жизнь биоморф до абсурда и суперабсурда (эфемеризм, т. 2, гл. 2). Цветение и плодоношение закончилось, и у многих семенных фитобиоморф наступает пора ещё и компро-

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

217 |

миссных адаптаций, когда наперекор пострепродуктивных некрозов, устремляющихся в сторону вегетатива, могут подниматься защитные реакции, например, может быть выстроен гемморезидный барьер, когда развиваются зимующие почки и, тем самым, останавливается дальнейшее продвижение некроза (гл. 9). Если простые фитобиоморфы (организмы) не могут организовать компромиссных адаптаций и защитить свой вегетатив от эндоорганизменной пострепродуктивной некротической агрессии, то они погибают. Так в эволюции возникли два направления — эвриэфемеризм и персистентность (рис. 4–23; 26–64 и др.). Компромиссные адапта-

ции позволяют семенным фитобиоморфам развиваться персистентно (по дву–, многолетнему типу), когда те вовремя успевают выстроить гемморезидные базогенные (корневища, каудексы, луковицы, аэроподии и т.п.) барьеры. Осуществление адаптаций такого типа — это важнейший аргумент для эволюционных трансформаций по пути от эвриэфемеризма к персистентному образу жизни. Гемморезидность безусловно является важнейшим атрибутом по пути персистентной соматической эволюции.

Многие адаптации одновременно являются ещё и метаморфозами (рис. 3–64 и др.). «Главное в метаморфозе — это способность его носите- лей-органов трансформироваться и быть адаптацией соответствующего

рода» (т. 2, с. 634). Метаморфоз, с углублением соматической эволюции семенных фитобиоморф, всё более становился и во многом уже стал комплексной адаптацией, соединив в себе многое ради достижения высших целей — жизнесохранения. Он достиг высшей значимости, поскольку в нём соединилось многое ради достижения экспансии жизни — и агрессии, и компромиссы, и камуфляжи.

Комплексная адаптация, осуществляющаяся по принципу агрессив- но-компромиссно-камуфляжной экспансии, является одним из главных

метаморфозов (комбинированным) в эволюции поведенческого арсенала семенных фитобиоморф (подробнее см. далее 4.3.2 и гл. 9).

4. 3. 1. 2. Как и почему биоморфы выбрали в эволюции стратегию наступательно-оборонительного жизнесохранения и тактику агрессивно- компромиссно-камуфляжной экспансии

Стратегия Жизни в организации биоморф семенных растений становится понятной, если ознакомиться с содержанием законов и правил общей теории жизнесохранения и закона стратегии Жизни, который был определён автором следующим образом: «для жизни в целом (Жизни) приемлема только та стратегия, цель которой — жизнесохранение, а высшая цель — нообиофильная суперадаптация (бесконечное сохранение разумной жизни), что достигается (или может достигаться) посредством общего доминирования тех тактик частных биосистем, которые отвечают этим целям» (т. 1, с. 104).

Стратегия управления в организации биоморф, а шире, и других биосистем, включает весьма небольшое и вполне конкретное разнообразие частей-стратегий: управление потреблением ресурсов (стратегия потребления, обозначим её индексом 1S), управление производством ресурсов

218 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

(стратегия производства, 2S), управление резервированием ресурсов (стратегия резервирования, 3S) и, наконец, управление рассеиванием ресурсов (стратегия рассеивания, 4S).

Таким образом, у биосистем единая стратегия Жизни, или стратегия управления Жизнью, предстаёт на молекулярном уровне (в генах) как стратегия управления четырьмя, и только четырьмя (!), ресурсными потоками, на основе которых поддерживается, сохраняется и развивается жизнь на Земле. Символически стратегию Жизни можно выразить в формуле: SB = 1S + 2S + 3S + 4S. В главных частях-стратегиях при необходи-

мости можно выделить ещё и их элементы, т.е. стратегические элементы, например, в стратегии рассеивания как стратегический элемент среди прочих присутствует стратегия размножения, один из приоритетных видов стратегии в организации жизненных форм семенных растений. Биоморфы в процессе эволюции научились проявлять в своей организации как общие для них всех свойства, так и частные, которые зависят от общих свойств, но всегда имеют свою специфику. В соответствии с особенностями активности биоморф, есть все основания, стратегию Жизни в целом считать ещё и стратегией наступательно-оборонительного жизнесохранения. В такой

ситуации мы вправе говорить о стратегическом (наиболее общем, без деталей) и тактическом (приватном, детализированном) в поведении био-

морф (т. 1, гл. 3 и 4).

Тактика биосистем, в частности, биоморф, находится в прямой зависимости от стратегии этих биосистем и от условий их существования. Тактику биосистемы, уже — тактику биоморфы, можно выразить формулой: TB = t1S + t2S + t3S + t4S. С учётом приведённых выше формул было сде-

лано следующее обобщение: стратегия Жизни в организации биосистем, в частности, биоморф, по существу является стратегией управления ресурсными потоками с генетического уровня (геносомы) и реализуется через трансформацию (рост, шире — развитие), как по отдельности, так и вместе — в их единстве, фенетического (тактического) содержания жизни на Земле в различных тактиках средствами тактического назначения (любые организационные части феносомы): тактиках потребления (t1S), тактиках производства (t2S), тактиках резервирования (t3S), тактиках рассеивания (t4S) ресурсов — это закон единства стратегии и

тактики в организации биосистем (т. 2, гл. 6). В общем плане тактика биоморф — это тактика комбинированных адаптаций (комбинированных метаморфозов), или, более развёрнуто, тактика агрессивно-компромиссно-

камуфляжных экспансий.

Согласно стратегии потребления, например, в организации большинства биоморф семенных растений осуществляется тактика потребления через разные системы, например, систему зелёных листьев, которые являются средствами тактического назначения и, будучи «накачаны» хлоропластами, как известно, поглощают солнечную энергию и СО2, снабжа-

ются водой и минеральными веществами и, посредством фотосинтеза, трансформируют поглощённые ресурсы, подключая далее тактику производства, образуют О2 и пластические (органические) вещества. Иногда

зелёные листья способны отделяться, и когда они отделяются от родительского растения, на них изредка могут развиваться придаточные корни и

Глава 4. Некоторые таинства механизма эволюции |

219 |

почки. Таким образом, осуществляется вегетативное размножение, т.е., согласно стратегии рассеивания и её меньшего звена — стратегии размножения, с помощью различных тактических средств (листьев, в нашем случае) проводится в жизнь тактика вегетативного размножения

(Saintpaulia ionantha H. Wendl).

Средствами стратегического назначения биоморф являются гены, а вот средствами тактического назначения — различные структурные части феносомы: клетки, ткани, органы, например, побеги, корни, листья, цветки и т.п., которые по-разному специализировались к круговороту и в круго-

вороте ресурсов в процессе длительного исторического развития.

В стратегии Жизни, фиксирующей однозначную направленность любой биосистемы на сохранение жизни вообще, суммативно присутствуют её части-стратегии (потребления, производства, резервирования и

рассеивания), которые замешаны на доминирующей роли жизнесохранительной направленности с обязательным «подмесом» жизнеразрушительных устремлений, без которых приоритет развития жизни — жизнесохранение — не может проявить себя в должной мере. Важно не забывать, что четыре части-стратегии составляют вместе одну целостную систему —

стратегию управления Жизнью; это не пятая часть, а интегральная система

— целое, которая всегда больше суммы частей и стоит над частями-

стратегиями, поддерживая в них примат жизнесохранительных целей над жизнеразрушительными, — это стратегия-целое объединяет управление

остальными частями-стратегиями.

Присутствие жизнеразрушительных свойств в тактических сторонах организации биосистем помогает им «самоочищаться» от перекосов в жизнесохранении, поддерживая дискретный способ существования в любых биосистемах; этот способ потенциально способны преодолеть разумные существа, достигнув способности проявляться нообиофильную суперадаптацию (бесконечное сохранение разумной жизни) (см. т. 1, гл. 3). Сумеют ли и успеют ли разумные существа реализовать заложенную в них потенцию — вопрос отрытый. Только при доминировании жизнесохранительных свойств над жизнеразрушительными свойствами жизнь может избежать глобальных «перекосов» в своём сохранении на Земле и будет обеспечено потенциально бесконечное торжество Жизни в Природе.

Тактическое разнообразие в поведении биосистем, в том числе и семенных фитобиоморф, подобно тому, что используют неживые тела: на-

ступление, торможение, отступление.

Разнообразие тактик в поведении семенных фитобиоморф можно объединить в одной суперординатной классификации (рис. 102). Высшую ступень займёт биполярная субординатная классификация из двух субординат: внизу — тактики деградации (регрессивного развития, диссимиляции), вверху — тактики роста, прогрессивного развития и ассимиляции (рис. 102-I). Только доминирование тактик «верха» над тактиками «низа»

отвечает стратегии Жизни.

Вторую суперординату (рис. 102-II) — ступень в соответствующей

классификационной модели (суперординии) тактик семенных фитобиоморф занимают две субординатные классификации по три типа тактик в каждой из них: IIа — отступление, торможение, наступление; IIб — ка-

муфляжная экспансия, компромиссная экспансия, агрессивная экспансия.