Язык зеркало организма

.pdf

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИСТОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ЯЗЫКА

ни. Секреторные отделы их выстланы низким кубическим эпителием, и между ними проходят тяжи соединительной ткани. Выводные протоки их выстланы 1-2 рядами призматического эпителия. Встречаются единичные нефункционирующие внутридольковые выводные протоки. Покровный эпителий нижней поверхности языка в подростковом возрасте утолщается до15-20 рядов клеток за счёт увеличения количества рядов шиловидного и поверхностного слоев. Ядра шиловидных клеток интенсивно окрашены. В собственном слое слизистой оболочки толщина и плотность волокнистых структур увеличивается, и между ними выявляются единичные жировые включения. Малые слюнные железы продолжают развиваться, их секреторные отделы укрупняются, и между ними встречаются единичные жировые клетки.

Собственный слой слизистой оболочки состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой кровеносными сосудами и клеточными элементами. Она малодифференцирована, богата основным веществом, содержащим тонкие коллагеновые и эластические волокна. Из клеточных форм преобладают фибробласты, тучные и плазматические клетки (В.В.Гемонов, 1972). Соединительнотканные сосочки выражены слабо, а эпителиальные сглажены и широкие. В раннем детском возрасте в клетках эпителия содержится большое количество РНК и гликогена, но по мере удаления от базального слоя количество РНК уменьшается. Гликоген выявляется больше в слое плоских клеток и в шиловидном слое слизистой оболочки щеки; он обнаруживается также и в слое плоских клеток слизистой оболочки твёрдого нёба и десны. Вбазальном слое гликоген не обнаруживается. Накопление гликогена происходит одновременно с уменьшением содержания РНК в цитоплазме.

Несмотря на это, у новорождённых наряду с высоким содержанием гликогена и РНК во всех участках слизистой оболочки полости рта выявляется резкая фуксинофилия коллагеновых и фукселинофилия эластических волокон, свидетельствующие о наличии в тканях зрелых белковых структур, составляющих коллагеновые и эластические волокна, ибо уровень фуксинофилии зависит от степени зрелости коллагеновых белков (R.D.Lillie, 1964). Указанный факт можно расценить как результат плацентарной передачи плоду зрелых белковых структур матери; это же можно сказать и о кислых мукополисахаридах.

О возможности подобной передачи веществ белковой природы свидетельствует факт резкого падения фуксино- и фукселинофилии, атакже метахромазии волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани слизистой оболочки рта у детей в грудном возрасте. По-видимому, в грудной период начинают утрачиваться иммунные свойства ткани, приобретённые в антенатальном периоде, что, возможно, отражается и на иммунобиологических возможностях слизистой оболочки в этот период. В этой связи следует упомянуть о диаплацентарной передаче материнских антител, гормонов, ферментов и др. Этим, вероятно, обусловливается достаточно высокая резистентность организма ребёнка к возникновению вирусных и бактериальных стоматитов на первом году жизни и преимущественное развитие грибковых заболеваний слизистой оболочки полости рта.

ГЛАВА 1

Ввозрасте ] -3 лет чётко обозначаются морфологические особенности. В специализированном и покровном типе слизистой оболочки обнаруживаются участки истончения эпителия, невысокий уровень содержания гликогена и РНК; базальная мембрана тонкая и недостаточно дифференцированная, поэтому обладает повышенной проницаемостью. Низкую дифференцировку имеет и соединительная ткань слизистой оболочки. Клеточные элементы располагаются преимущественно периваскулярно, количество их небольшое. Тучные клетки представлены молодыми незрелыми формами, регуляция сосудистой проницаемости ещё несовершенная; плазматических клеток и гистиоцитов очень мало. Нарастают процессы кератинизации в участках нормального ороговения; падает уровень гликогена, использующегося в кератинизации. Указанные факторы обуславливают частоту острого герпетического стоматита в этом возрасте.

Таким образом, морфологические особенности слизистой оболочки полости рта в период 1 -3 года, вероятно, могут явиться одним из факторов, обусловливающих развитие и острое течение патологического процесса в них. Описанные гистологические и гистохимические особенности слизистой оболочки свидетельствуют о понижении морфологических реакций иммунитета и повышенной проницаемости её в этот период, что также может служить одной из причин столь частого поражения этих участков при острых герпетических стоматитах. В этой связи следует вспомнить, что большинство всех случаев заболевания острым герпетическим стоматитом приходится именно на ранний детский период - 71,1 % (Х.С.Мергембаева, 1972).

Ввозрасте 4-12 лет отмечается увеличение толщины эпителия, уплотнение базальной мембраны и волокнистых структур соединительной ткани. Несколько уменьшается содержание гликогена в эпителии и возрастает его пиронинофилия. Появляются гистиоцитарно-лимфоидные скопления, уменьшается число тучных клеток, что может свидетельствовать о снижении проницаемости сосудов. В то же время нарастает активность тучных клеток, что обусловливает накопление цитоплазматического высокосульфатированного гепарина, действующего как неспецифический фактор зашиты (Т.Ф.Виноградова с соавт., 1975).

Вэтом возрасте образуются периваскулярные лимфоидно-гистиоцитарные инфильтраты, именуемые "круглоклеточными", что связано с формированием защитных механизмов и наличием уже в этом возрасте значительной средовои сенсибилизации организма.

Вэтот период уменьшается склонность к диффузным реакциям при различных заболеваниях слизистой оболочки, понижается проницаемость сосудистых стенок; кроме того, резко нарастает активность тучных клеток, обусловленная накоплением в их цитоплазме гепарина. Выделяющийся гепарин действует как неспецифический фактор защиты, блокирует протеолитические

имуколитические ферменты крови и тканей, нормализует патологическую проницаемость кровеносных капилляров и тем самым способствует восстановлению тканевого метаболизма.

Указанными гистологическими и гистохимическими особенностями объясняется появление в возрасте 4-12 лет острых и хронических заболеваний, в основе которых лежат аллергические реакции. Становится понятным, почему

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИСТОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ЯЗЫКА

в 4-12 лет реже (всего 26%) встречаются острые формы герпетического стомати- |

|

||||||||

та. Очевидно, названные выше морфологические особенности слизистой обо- |

|

||||||||

лочки создают предпосылки к затяжному, хроническому течению патологичес- |

|

||||||||

ких процессов в полости рта. |

|

|

|

|

|

|

|

||

Возрастные гистологические и гистохимические отличия в возрасте после |

|

||||||||

12-14 лет характеризуются изменениями, происходящими под влиянием фак- |

|

||||||||

торов гормональной регуляции и объясняющими преобладание юношеских |

|

||||||||

гингивитов и мягкой лейкоплакии. |

|

|

|

|

|

|

|||

Эпителиальный покров боковой поверхности языка в подростковом воз- |

|

||||||||

расте утолщается за счёт увеличения количества плоских слоев клеток. В шипо- |

|

||||||||

видном слое появляются клетки с перинуклеарными зонами. Поверхностные |

|

||||||||

ряды эпителия уплощаются. В соединительнотканной основе местами отмеча- |

|

||||||||

ют утолщения волокон и появление их извитости. Между мышечными волок- |

|

||||||||

нами обнаруживаются единичные жировые включения. В соединительной тка- |

|

||||||||

ни количество кровеносных сосудов и клеток несколько снижено по сравнению |

|

||||||||

с вышеописанными участками, здесь имеются скопления лимфоцитов. Малые |

|

||||||||

слюнные железы располагаются в прослойках мышечной соединительной тка- |

|

||||||||

ни и продолжают своё дальнейшее эволюционное развитие. Секреторные от- |

|

||||||||

делы их укрупняются. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Исследования, |

проведённые |

В.Е.Скляр (1969), |

позволили |

установить |

|||||

морфологические особенности |

слизистой |

оболочки |

полости рта в течение всей |

||||||

жизни |

(от 2,5 месяцев до 90 |

лет). Толщина |

эпителия |

слизистой |

оболочки |

губы, |

|||

щеки и языка увеличивалась за счёт количества рядов шиловидных клеток к |

» |

||||||||

периоду полового созревания и не изменялась до возраста60 лет. В последую- |

|

||||||||

щие годы жизни отмечалось истончение эпителия всей слизистой оболочки. |

|

||||||||

Признаками дезорганизации эпителия в 60-летнем возрасте являлись появле- |

|

||||||||

ние эпителиальных "жемчужин", нарушение целостности базальной мембра- |

|

||||||||

ны, врастание эпителия в виде тяжей в соединительную ткань слизистой обо- |

|

||||||||

лочки . |

Форма |

эпителиальных |

кл еток 60в-летнем |

воз ра сте |

|

||||

низкопризматическая, ядра нередко пикнотичны, количество ДНК уменьшено. В шиловидной зоне эпителия появляется большое количество клеток, имеющих светлую цитоплазму (за исключением эпителия нижней поверхности языка). "Светлые" клетки обнаруживались и у детей первого года жизни. Количество их с возрастом увеличивалось, достигая максимума к 25 годам, и сохранялось до 50-летнего возраста, а в последующем уменьшалось. "Светлые" клетки располагались в верхних слоях шиловидной зоны, нередко в зоне плоских клеток. Появление этих клеток в эпителии слизистой оболочки полости рта является нормальным физиологическим явлением, признаком созревания клеток многослойного плоского эпителия, предшествующего их последующему уплощению и ороговению.

Процессы ороговения, связанные с появлением в клетках эпителия зёрен кератогиалина, начинают выявляться в детском возрасте и достигают максимума в период полового созревания. Нормальное ороговение наблюдается до 50 лет, в последующем количество зёрен кератогиалина в эпителии уменьшается.

______________________________ ГЛЙВД 1 _________________________

Содержание ядерной ДНК вдетском возрасте значительно больше, нежели в возрасте 25-50 лет, а после 60 лет количество ДН К уменьшается. Отмечены возрастные изменения содержания гликогена в клетках эпителия: его больше у детей до 1 года жизни, затем до периода полового созревания его количество убывает, а к 25 годам гликоген вновь накапливается; в дальнейшем тенденция к уменьшению количества гликогена отмечается улюдей после50-летнего возраста.

С возрастом увеличивается толщина коллагеновых и эластических волокон, удлиняются соединительнотканные сосочки, заметно снижается количество клеточных элементов. После 40 лет соединительная ткань слизистой оболочки полости рта становится более рыхлой за счёт разрыхления пучков коллагеновых волокон и накопления основного вещества, отмечается уменьшение эластических волокон, обнаруживается увеличение количества жировых клеток в подслизистом слое. Улюдей старше 60 лет уменьшается число клеточных форм, разрыхление соединительнотканных волокон увеличивается всё больше, соединительнотканные сосочки уплощаются.

Указанные возрастные структурные изменения слизистой оболочки полости рта имеют значение в понимании генеза хронического рецидивирующего афтозного стоматита (В.Е.Скляр, 1969). Наличие большого количества "светлых" клеток в эпителии слизистой оболочки щёк, губ, боковой поверхности языка в возрасте 25-50 лет определяет наибольшую частоту заболевания именно в этом возрасте и именно в участках указанной локализации.

Эпителиальный пласт слизистой оболочки боковой поверхности языка во 2 периоде зрелого возраста постепенно утончается. Отмечаются признаки ороговения.

В эпителии над листовидными сосочками языка увеличивается количество плоских клеток. В них накапливаются зёрна кератогиалина. Уменьшается ко- л ичество л истовидных сосочков языка и вкусовых луковиц. В отдельных местах листовидные сосочки редуцированы. Соединительная ткань собственного и подслизистого слоев более рыхлая. Фибробласты, гистиоциты и тучные клетки иногда дистрофически изменены. Обычно одиночные тучные клетки расположены в окружении кровеносных сосудов. В отдельных случаях встречаются скопления лимфоидно-гистиоцитарных структур. В подслизистом слое увеличивается количество жировых клеток. В малых слюнных железах боковой поверхности языка в отдельных участках клетки атрофированы, увеличены прослойки соединительной ткани с большим количеством жировых клеток. В эпителиальном пласте нижней поверхности языка во2 периоде зрелого возраста происходят изменения, аналогичные эпителию боковой поверхности языка. В соединительнотканной строме отдельные волокна неравномерно истончены, отмечаются дистрофические изменения в клеточных элементах. Количество кровеносных сосудов (стенки которых утолщены) и лимфоидно-гистиоцитар- ных скоплений снижено.

Покровный эпителий боковой поверхности языка в3 возрастной группе продолжает истончаться, в нём отмечается большое количество светлых, с перинуклеарными зонами, шиловидных клеток. Атрофические изменения менее

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИСТОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ЯЗЫКА

выражены по сравнению с эпителием губ, щёк, дна полости рта. Листовидные сосочки высокие в отдельных участках и редкие. В соединительной ткани встречаются бесструктурные очаги гиалиноза с единичными кровеносными сосудами

ивидоизменёнными клеточными элементами. Процессы частичной дегенерации

иатрофии обнаруживаются в мышечных волокнах. Между пучками коллагеновых волокон видны прослойки жировой ткани. В малых слюнных железах выявляются как диффузные, так и очаговые лимфоидно-гистиоцитарные инфильтраты. Покровный эпителий нижней поверхности языка в3 возрастной группе тоньше эпителия боковой поверхности языка того же возраста. В эпителии большое количество безъядерных плоских клеток. Базальная мембрана извитая, эпителиальные сосочки слабо-выражены. В соединительной ткани одни волокна неравномерно истончены, другие выглядят набухшими. Отмечается снижение количества кровеносных сосудов, клеточных элементов и лимфоидно-гистиоци- тарных инфильтратов. В малых слюнных железах лимфоидно-гистиоцитарные инфильтраты располагаются главным образом перидуктально.

|

Малые |

|

слюнные |

железы |

слизистой |

оболочки |

полости |

рта |

также |

претерпе |

|||||

вают |

возрастные |

изменения. Г.Н.Галкин (1972), изучая |

железистый |

эпителий |

в |

|

|||||||||

онтогенезе, |

обнаружил, |

что после рождения человека типичные концевые от |

|||||||||||||

делы |

слизистых |

желёз |

встречаются |

в |

слизистой |

оболочке |

верхней |

губы |

и |

верх |

|||||

нечелюстной |

области |

щёк. В слизистой оболочке |

нижней губы |

и |

нижнечелюс |

||||||||||

тной |

области |

щёк преобладают |

концевые отделы |

белковых |

и |

смешанных. |

желёз |

||||||||

В последующем отмечается перестройка концевых |

отделов |

слизистых желёз |

в |

||||||||||||

белковые, |

вызванная |

изменением |

пищевого |

рациона. Процесс |

перестройки |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

« |

|

|

-

продолжается и после полового созревания и наиболее выражен у людей старше 25 лет. В период полового созревания секреторные процессы желёз слизистой оболочки полости рта протекают особенно интенсивно, что обусловлено гормональной перестройкой организма. Возрастная инволюция желёз слизистой оболочки начинается после 60-70 лет. В пожилом возрасте часть белковых желёз перестаёт выделять белковый секрет и начинает выделять секрет, богатый кислыми и нейтральными мукополисахаридами. Некоторые клетки желёз атрофируются, увеличивается прослойка соединительной ткани, в большом количестве появляются жировые клетки. Атрофические изменения отмечаются и в клетках эпителия, выстилающего выводные протоки этих желёз, что может сопровождаться нарушением секреторной функции малыхслюнныхжелёз; возникает сухость слизистой оболочки, что снижает буферные и другие защитные свойства слизистой оболочки.

В целом, на фоне иммунологической недостаточности в слизистой оболочке происходят регрессивные процессы: дистрофические, атрофические и склеротические, отражающие закономерные этапы онтогенеза. В связи с этим повышается чувствительность её к инфекции.

Грибовидные и листовидные сосочки языка нередко являются зонами риска в развитии рецидивирующих афтозных высыпаний, что объясняется их сходством с железистыми и лимфоидными образованиями. Иногда на месте сосочков при их повреждении развиваются глубокие рубцующиеся изъязвления, напоминающие периаденитные язвы.

ГЛАВА 1

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Обычно при описании симптомов болезней полости рта пользуются определениями, принятыми в дерматологии, так как структура слизистой оболочки анатомо-физиологически сходна с эпидермисом. Однако, патологические элементы поражений слизистой оболочки полости рта в некоторой степени отличаются от подобных проявлений на коже, что связано с местными особенностями тканевых структур и окружающей их среды. Так, известно, что эпителий слизистой оболочки тоньше, чем эпидермис, а среда в полости рта постоянно влажная.

Возникающие на слизистых оболочках высыпания состоят из отдельных элементов, разделяющихся на первичные и вторичные. Первичные элементы возникают на неизменённой слизистой оболочке(с них обычно начинается патопроцесс). Вторичные элементы отличаются высыпаниями, развивающимися в результате повреждения первичных элементов либо вследствие их трансформации. Знание элементов высыпаний позволяет качественно ориентировать врача в диагностике заболеваний слизистой оболочки рта.

Первичные элементы поражения

... _____________________________ Пятно |

(maculaXpnc. 1-11-1)- из |

||||

|

менение |

окраски |

слизистой |

оболоч |

|

|

ки, не выступающее над уровнем её |

||||

|

поверхности. Оно |

имеет |

различную |

||

|

окраску в зависимости от причины |

||||

|

образования и не определяется при |

||||

|

пальпации. |

Множественные |

мелкие |

||

|

пятна называют розеолой, крупные - |

||||

|

эритемой. |

Поданным |

АЛ.Машкил- |

||

Рис. 1-11-1: Первичный эле- |

лейсона (1984), среди окрашенных |

||||

(дисхромических) |

пятен |

различают |

|||

мент поражения - пятно. |

пигментные пятна и пятна, возника- |

||||

|

|||||

ющие в результате прижизненного отложения экзогенных красящих веществ. |

|||||

Следует также выделять пятна, возникающие вследствие ороговения слизистой (они имеют серовато-беловатый цвет); сосудистые пятна - возникают в результате расширения сосудов капиллярного типа либо воспаления. Сосудистые пятна могут иметь различные оттенки красной окраски и при давлении на них (диаскопии) всегда исчезают. Ишемические (анемические) пятна возникают вследствие спазма периферических сосудов или врождённого их отсутствия. Пятна, возникающие вследствие расширения сосудов невоспалительного характера, называют телеангиэктазиями.

В результате нарушения целостности сосудистой стенки возникают геморрагические пятна. Они имеют различный цвет, в зависимости от времени после кровоизлияния вследствие химических изменений пигментов гема(красный, синевато-красный, зеленоватый, жёлтый и др.). Эти пятна не исчезают при давлении и имеют различную величину (при точечных геморрагиях возникают

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИСТОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ЯЗЫКА

петехиальные пятна, при множественных кровоизлияниях небольшой величины и округлой формы говорят о пурпуре, крупные кровоизлияния называют экхимозами). Обычно пятна разрешаются бесследно, однако в местах образования пурпуры может возникнуть поверхностный некроз с эрозированием и изъязвлением слизистой оболочки с последующим образованием в этих участках мелких рубчиков.

Пигментные пятна возникают в результате гиперпигментации(скопления пигмента) либо вследствие уменьшения количества пигмента(дисхромические), либо его отсутствия(депигментация). Гиперпигментированные пятна врождённого типа называют невусами, а приобретённые - веснушками (хлоазмами - при беременности, печёночной патологии). Частичный альбинизм возникает вследствие диспигментированных пятен и его относят к врождённым изменениям. Аналогичные пятна приобретённого характера называют витилиго, что обычно наблюдается на кожных покровах. Слизистая оболочка полости рта бедна пигментом, поэтому пятна, связанные с нарушениями пигментации, возникают редко. Серое пятно может возникнуть в результате контакта амальгамы с тканевыми структурами.

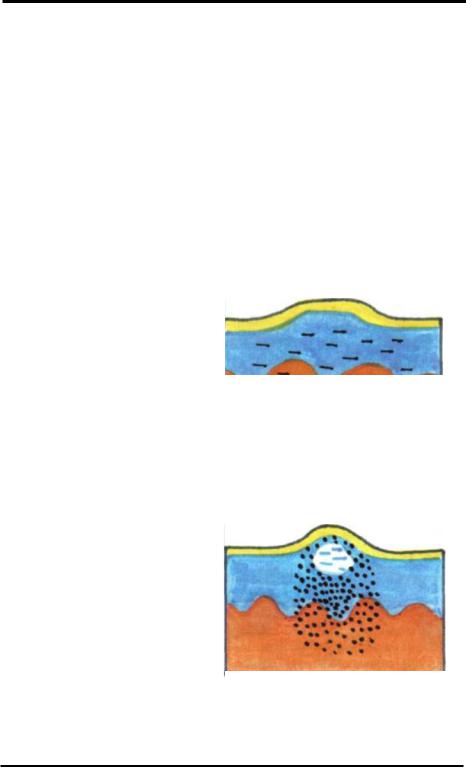

Волдырь (urtica) (рис. 1-11-2) -

бесполостное |

зудящее |

образование, |

|

возвышающееся над |

окружающими |

||

тканями, |

тестообразной |

||

консистенции, |

возникающее |

||

результате |

остро |

ограниченного |

|

отёка. |

Этот |

элемент |

возникает |

внезапно и в течение от несколь- |

|||

ких минут до нескольких часов |

|||

может |

исчезнуть бесследно. |

||

Очертания волдырей различные.

Они обычно красной окраски, но Рис-1-11-2: Первичный элемент при сдавлении кровеносных сосу- поражения - волдырь. дов в результате отёка могут приобретать белый цвет. Волдыри на слизистой оболочке полости рта возникают крайне редко. Эти элементы считают ранним поражением первого типа, при котором положительная кожная

проявляется в форме волдыря. Развивающийся на губах Квинке не является истинным волдырём.

Пузырёк (vesiculaXpuc. 1-11-3) Рис. 1-11-3: Первичный элемент

является полостным образованием, поражения - пузырёк. возникающим вследствие

-Г

40

ГЛАВА 1

скопления жидкости в структуре многослойного плоского эпителия. Он округ- |

|

|||||||

лых очертаний, возвышается над окружающими тканями, имеет размер 1-5 мм. |

|

|||||||

Его возникновению предшествует внутриклеточный отёк. Обычно пузырёк |

|

|||||||

имеет серозное, гнойное и редко - геморрагическое содержимое. Пузырьки воз- |

|

|||||||

никают как на неизменённых тканях, так и на гиперемированном, отёчном ос- |

|

|||||||

новании. На слизистых оболочках пузырьки, как правило, быстро разрешают- |

|

|||||||

ся (либо рассасываясь, либо вскрываясь с образованием поверхностной эрозии). |

|

|||||||

На слизистой оболочке полости рта вследствие размягчающего действия слю- |

|

|||||||

ны пузырьки довольно быстро вскрываются(обычно уже через несколько ча- |

|

|||||||

сов), поэтому их наблюдают редко. Классическим примером пузырьков явля- |

|

|||||||

ются герпетические высыпания. |

|

|

|

|

|

|

|

|

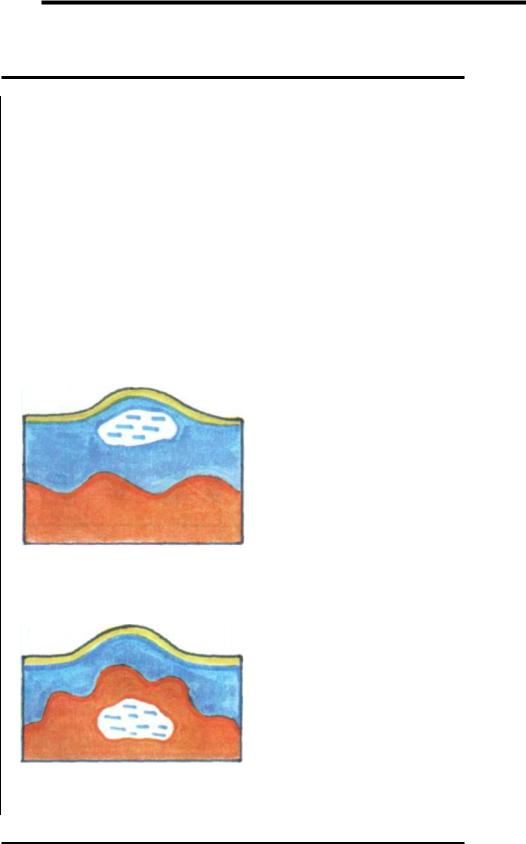

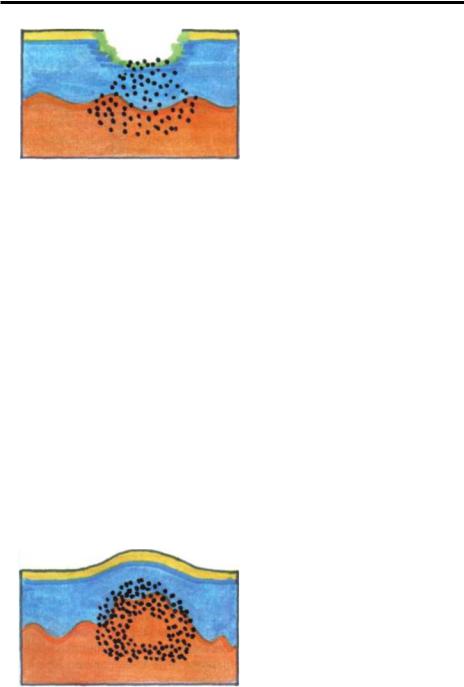

Пузырь (рис. 1-11-4-5) (bulla) - полостное образование, возвышающееся над |

|

|||||||

уровнем тканей, которое формируется интраили подэпителиально. Размеры |

|

|||||||

пузыря - от 3 мм и более. Содержимое пузыря может быть прозрачным |

|

|||||||

(серозным), гнойным, геморрагическим. Пузырь имеет покрышку и дно. По- |

|

|||||||

крышка его может быть дряблой и напряжённой, в зависимости от давления со- |

|

|||||||

держащейся в нём жидкости. Пузырь с гнойным содержимым и дряблой по- |

|

|||||||

крышкой называют фликтеной (разновидность пустулы). Толстая покрышка |

|

|||||||

наблюдается |

|

|

|

в |

, |

пузырях |

||

расположенных под эпителием, и |

|

|||||||

такой |

пузырь |

может |

существовать |

|

||||

несколько часов и даже дней. Внут- |

|

|||||||

риэпителиальные |

пузыри |

имеют |

|

|||||

тонкую |

и |

быстро |

вскрывающуюся |

|

||||

покрышку. |

Подобные |

пузыри бы- |

|

|||||

стро |

вскрываются |

на |

локализации |

|

||||

на |

слизистой |

оболочке |

полости |

|

||||

рта. На месте вскрывшегося пузы- |

|

|||||||

ря

поражения -

ный пузырь.

Рис. 1-11-4: Первичный элемент

образуется эрозия, заживающая интраэпителиаль- без образования рубца. Невскрывшиеся пузыри на красной кайме

губ ссыхаются в корку и эпители-

зация |

их происходит под |

коркой. |

|

При отторжении покрышки ссох- |

|||

шегося |

пузыря |

образуется |

влажная |

эрозированная |

поверхность. |

Внут- |

|

риэпителиальные пузыри на сли- |

|||

зистой |

оболочке |

наблюдаются при |

|

пузырчатке, лекарственной аллергии, ожогах и др. Пузырь в полости рта обычно заживает под фиб-риновой

ложной плёнкой (при

Рис. 1-11-5: Первичный элемент псеВдОмембрано3ном стоматите).

поражения - субэпителиальный пузырь.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИСТОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ЯЗЫКА

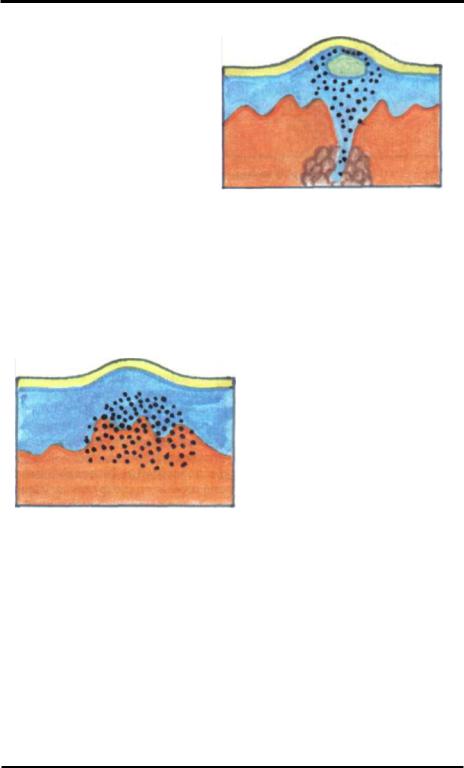

6)- |

Гнойничок (pustula) (рис.1-11- |

|

|

|

|

|||||

полостное |

образование, |

вы- |

|

|

|

|

||||

ступающее |

над |

окружающими |

|

|

|

|||||

тканями, |

наполненное |

гнойным |

|

|

|

|

||||

содержимым. Гнойничок |

возникает |

|

|

|

|

|||||

в |

результате |

гибели |

эпителиальных |

|

|

|

|

|||

клеток под воздействием |

инфекции |

|

|

|

|

|||||

(стафило- |

или |

стрептококков). |

Он |

|

|

|

|

|||

может развиться также |

вследствие |

|

|

|

|

|||||

инфицирования |

|

пузырька. |

|

|

|

|

||||

Примером |

данного |

элемента |

могут |

|

|

|

|

|||

служить |

стоматиты |

инфекционного |

|

|

|

|

||||

генеза. |

|

|

|

|

Рис. 1-11-6: Первичный элемент |

|||||

|

|

|

|

поражения - гнойничок. |

|

|||||

|

Узелок (papula) (рис. 1-11-7) - |

|

|

|

|

|||||

бесполостной, возвышающийся над окружающими тканями инфильтратив- |

||||||||||

ный элемент. Его размеры от 1 до 3 мм в диаметре, при пальпации ощущается |

||||||||||

уплотнение. В полости рта узелки встречаются бледно-жёлтые, белые, серова- |

||||||||||

тые и иногда имеют в окружении воспалительную кайму. Поверхность их обыч- |

||||||||||

но плоская, конусообразная, полушаровидная; очертания круглые или полиго- |

||||||||||

нальные. Узелки могут сливаться, увеличиваться в размерах с образованием |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

бляшки. На слизистой оболочке |

|||

|

|

|

|

|

|

|

узелки могут не возвышаться над |

|||

|

|

|

|

|

|

|

окружающей |

поверхностью. При |

||

|

|

|

|

|

|

|

разрешении |

узелков |

на |

их месте |

|

|

|

|

|

|

|

обычно не возникает стойких следов |

|||

|

|

|

|

|

|

|

изменённой |

ткани. |

Характерной |

|

|

|

|

|

|

|

|

узелковой |

болезнью |

слизистой |

|

|

|

|

|

|

|

|

оболочки |

полости |

рта |

является |

|

|

|

|

|

|

|

красный плоский лишай. Структура |

|||

|

|

|

|

|

|

|

папулёзного рисунка здесь зависит от |

|||

|

|

|

|

|

|

|

локализации |

|

заболевания и |

|

|

Рис.1-11-7: Первичный элемент |

консистенции |

слизистой |

оболочки |

||||||

поражения - узелок. |

(рыхлая, плотная и др.). Так, на |

|

спинке языка, где структура эпителия |

||

|

||

|

имеет признаки ороговения, |

узелки красного плоского лишая часто сливаются с образованием бляшек(гиперкератозная форма). На вентральной же его поверхности узелки мелкие, плоские, при слиянии могут образовывать различные рисунки(сетчатый и аннулярный тип красного плоского лишая и др.). Узелковые элементы могут наблюдаться в полости рта как проявление вторичного рецидивного сифилиса, а при слиянии -напоминать плоскую и веррукозную лейкоплакию. При их гиперплазии наблюдаются бородавчатые разрастания.

Афта (aphtha) (рис. 1-11-8)- обычно считают, что это эрозия, покрытая фибрином; представляет собой поверхностный дефект эпителия округлой формы, размером 0,3-0,5 см, расположенный на воспалённой подлежащей основе. В окруж-

ГЛАВА 1

ности |

элемента обычно |

имеется |

|

ярко-красный |

ободок |

гиперемии. |

|

Афта |

может |

явиться |

следствием |

трансформации пузырька либо распада |

|||

узелковых структур; может возникать на |

|||

месте |

|

ограниченной |

ишемии |

слизистой |

с |

последующим |

|

|

некрозом. В ряде случаев афты могут |

||

|

увеличиваться в размерах по площади и |

||

Рис.1-11-8: Первичный элемент |

в глубину, |

трансформируясь в язвы |

|

(например, |

при |

рубцующемся |

|

пораженияафта. |

стоматите Сеттона). Классическим |

||

|

|||

примером формирования афт являются афтозный и герпетический стоматиты. Име- |

|||

ются описания афтозных высыпаний как следствие трансформации герпетических везикул. Афты образуются также при вирусном стоматите, вызванном вирусами простого герпеса, Коксаки-вирусами, болезни Бехчета, ящуре. Выделяют также афты новорождённых (афты Беднара), которые возникают на 1 -2 неделе жизни ребёнка в результате механического повреждения слизистой оболочки и обычно локализуются на твёрдом нёбе. Афты, в отличие от эрозий и язв, никогда не имеют подрытых краев. Клинико-морфологически афты могут быть как первичным элементом, возникающим на фоне кратковременного ограниченного пятна или без него(например, вследствие ишемии и ограниченного некроза), так и вторичным элементом (вскрытие пузырька; эрозия, покрытая фибрином или очищенная эрозия без фибринозного налёта). Крометого, афты могут проявляться как сходные с папулами элементы, и возникать вследствие распада узелково-бугорковых(при ХРАС) структур. Ряд авторов (Л. Шугар и соавт., 1980) считают, что афта возникает не из пузырька, а представляет собой элементарное явление слизистых оболочек(иммунное поражение отдалённого типа); гистологически афта скорее похожа на папулу.

Бугорок (tuberculum) (рис. 1-11-9) - бесполостной инфильтративный округлый элемент размером до 0,5 см, возвышающийся над окружающей поверхностью. Цвет бугорков может быть розово-красный, синюшно-багровый, се-

ровато-белый. На начальных этапах развития бугорки напоминают узелки. |

|

|

||||||

|

Обычно в динамике развития цен- |

|||||||

|

тральная |

часть |

бугорка |

подвергается |

||||

|

некрозу |

с |

образованием |

|

|

-изъяз |

||

|

вления, |

эпителизирующегося |

|

|

с |

|||

|

образованием рубца. Бугорки могут |

|||||||

|

рассасываться |

с образованием |

|

на |

||||

|

своём месте рубцовой атрофии. Эти |

|||||||

|

элементы |

образуются |

обычно |

|

на |

|||

|

ограниченных |

участках кожи |

или |

|||||

|

слизистых |

оболочек. |

Они |

могут |

||||

Рис.1-11-9: Первичный элемент |

группироваться, |

сливаться |

|

|

|

с |

||

образованием |

сплошного |

|

ограни- |

|||||

поражения - бугорок. |

ченного инфильтрата. Примером |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|