- •1.5.1.Фундаментальное уравнение термодинамики равновесных процессов для неоднородных многокомпонентных систем. Определение химического потенциала.

- •1.5.2.Зависимость химического потенциала

- •1.5.3.Химический потенциал компонента

- •1.5.4.Термодинамическое равновесие неоднородных многокомпонентных систем в изобарно-изотермических условиях.

- •1.6. Фазовые равновесия.

- •1.6.1.Условия фазового равновесия.

- •1.6.2.Термодинамическая вариантность многокомпонентных многофазных систем.

- •1.6.3.Правило фаз Гиббса.

- •1.7.1.Особенности изменения состава системы при химических превращениях.

- •2.1.5.Уравнение Навье-Стокса

- •2.1.1. Термическое распыление графита

- •2.1.2. Лазерное распыление графита

- •4.2 Уравнение баланса массы примесного компонента

- •1 Массовый поток примесного компонента

- •2 Уравнение конвективной диффузии

- •2. Плотность теплового потока. Закон Фурье

- •3. Уравнение энергии

- •2.4. Система уравнений переноса

- •1. Сплавы простой металл - простой металл

- •2. Переходный металл - металлоид

- •3. Сплавы переходный металл — переходный металл

- •4 Спонтанная поляризация Векторная сумма всех электронных и атомных дипольных моментов элементарной ячейки дипольного кристалла составляет ее электрический момент

- •Условие существования спонтанной поляризации

- •Применение нанотрубок

- •1. Варианты применения, основанные на размерах и механических свойствах нт

- •1.1. Острие (иглы) для стм

- •1.2. Производство нанотрубных щипчиков

- •1.3. Использование зависимости электрических свойств нт от механической нагрузки

- •1.4. Электрохимический преобразователь электрической энергии в механическую

- •Фоторезисты

- •Совмещение и экспонирование

- •9.2. Модель Дила-Гроува термического окисления кремния. Получение основного уравнения

- •.5. Классификация сегнетоэлектриков

- •Кристаллы, родственные сегнетоэлектрикам

- •7 Диэлектрическая проницаемость и структура сегнетоэлектриков

- •8 Диэлектрическая нелинейность в электрическом поле

- •Эффективная нелинейность

- •5.3.1. Распределение нелетучей примеси в кристалле,

- •5.3.2. Многократная зонная перекристаллизация

- •Инжекция неосновных носителей тока

- •Эффективность светодиодов

- •Характеристики и параметры сид

- •5.4.1 Механизмы переноса примеси в жидкой фазе

- •5.4.2. Уравнение Бартона – Прима – Слихтера для расчета

- •14.2 Стадии и режимы протекания процессов химического осаждения из газовой фазы

- •4.1.1 Общие сведения о процессах ХимГфо в технологии материалов и структур твёрдотельной электроники

- •4.1.2 Стадии протекания процесса

- •4.1.3. Режимы протекания процессов

- •4.2.2. Компонентный состав и базисные реакции в системе

- •4.2.3. Система уравнений химического равновесия

- •4.2.4. Массовая производительность реактора

- •1 Билет16

- •Вопрос 5.Оптические резонаторы. Свойства плоского резонатора. Потери в оптических резонаторах.

- •Основные технологические методы получения

- •Структура нанокомпозитов

- •Выбор компонент для получения композиционных материалов.

4 Спонтанная поляризация Векторная сумма всех электронных и атомных дипольных моментов элементарной ячейки дипольного кристалла составляет ее электрический момент

(1.7)

(1.7)

Эту величину, характеризующую распределение электрических зарядов всей структуры кристалла, будем называть спонтанной поляризацией элементарной ячейки. Само название подчеркивает отличие спонтанной поляризации, существующей в кристаллах в отсутствие внешнего электрического поля, от индуцированной поляризации. Индуцированная поляризация состоит в возникновении дипольных моментов структурных элементов и их закономерной ориентации под действием приложенного к кристаллам внешнего электрического поля. Для бездипольных кристаллов рs= 0, т.е. они принципиально не могут обладать спонтанной поляризацией. Для дипольных кристаллов имеются две возможности:

а) электронные дипольные моменты скомпенсированы и отсутствуют атомные дипольные моменты, т.е. рs = 0;

б) электронные дипольные моменты не скомпенсированы или атомные дипольные моменты не равны нулю, или отличны от нуля и те, и другие дипольные моменты, т.е. рs 0 .

Кристаллы, имеющие отличную от нуля спонтанную поляризацию, должны по своей точечной симметрии принадлежать к полярным кристаллографическим классам. В этом случае кристалл рассматривается как непрерывная анизотропная среда, так как при суммировании атомных и электронных дипольных моментов мы отвлекаемся от конкретного расположения атомов в структуре, сводя начало векторов дипольных моментов в одну общую точку.

Спонтанная поляризация элементарной ячейки является микроскопическим параметром структуры кристалла и не может быть непосредственно измерена в эксперименте. Для получения связи спонтанной поляризации с измеряемыми в эксперименте макроскопическими параметрами введем величину, равную векторной сумме спонтанных поляризаций элементарных ячеек, находящихся в единице объема кристалла

(1.8)

(1.8)

где N - число элементарных ячеек в единице объема кристалла.

Определенная таким образом величина называется спонтанной поляризацией единицы объема или просто спонтанной поляризацией. Для большинства полярных кристаллов Рs имеет то же направление, что и рs элементарных ячеек. В системе СИ спонтанная поляризация измеряется в [Кл/м2].

. Количественная мера спонтанной поляризации

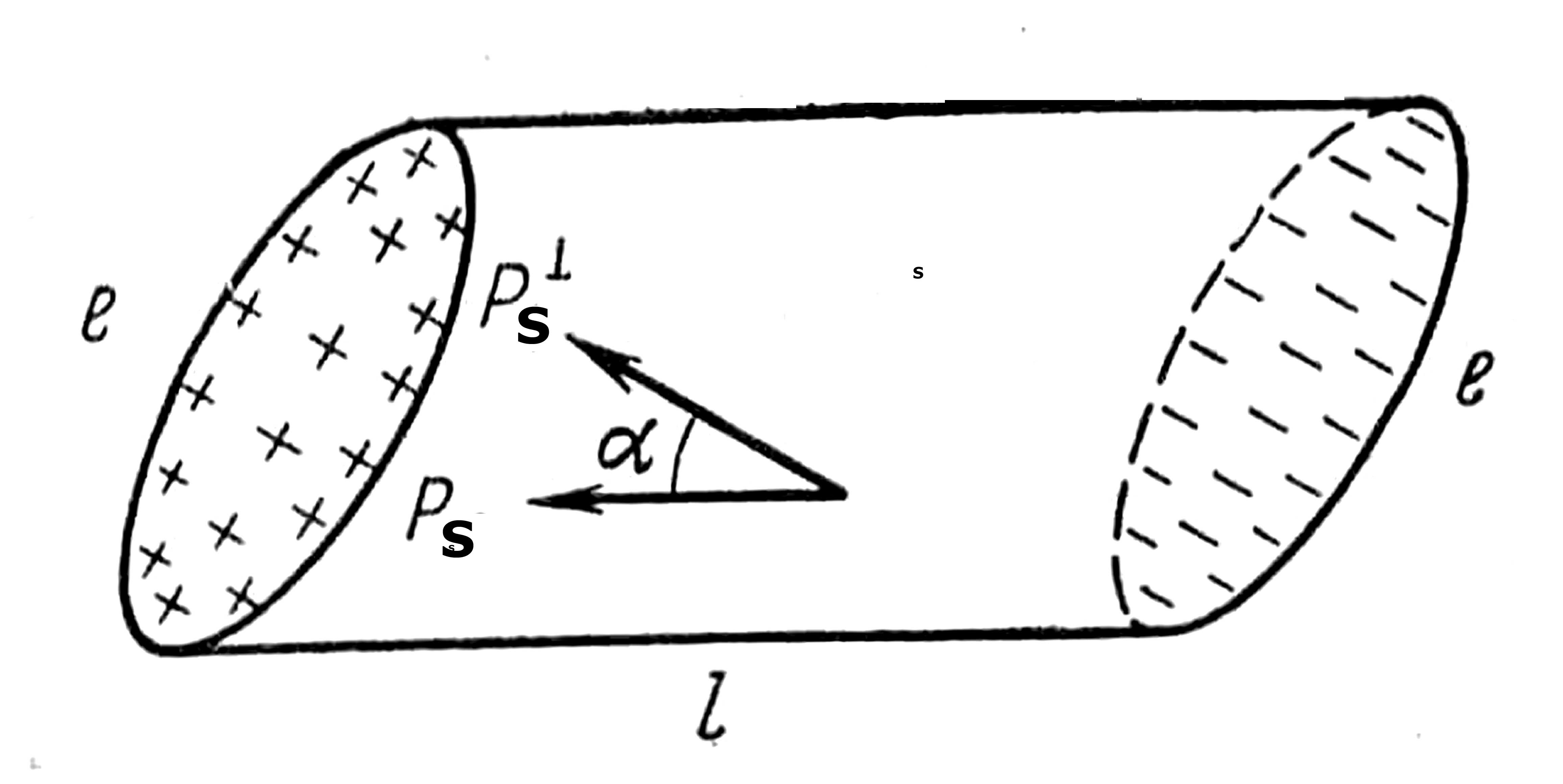

Для нахождения количественной меры спонтанной поляризации рассмотрим образец полярного кристалла, имеющего форму скошенного цилиндра длиной l и площадью торцовых граней S (рис.1.1).

Рис. 1.1. Образец полярного кристалла с зарядами

на торцовых гранях

Пусть вектор спонтанной поляризации Ps направлен параллельно образующей цилиндра. Так как электрические центры тяжести положительных и отрицательных зарядов кристалла не совпадают, то систему диполей можно заменить одним диполем с эффективными зарядами е противоположных знаков на торцовых гранях. Очевидно, что нормальная компонента вектора спонтанной поляризации

Рsн = Рs соs, (1.9)

где - угол между Рs и нормалью к торцовой грани. Поскольку по определению спонтанная поляризация есть дипольный момент единицы объема,

Рs = el/V, (1.10)

где V - объем образца, то

(1.11)

(1.11)

В то же время поверхностная плотность зарядов торцовых граней будет

(1.12)

(1.12)

Сравнивая между собой последние два уравнения, получим Рsн = , то есть нормальная компонента спонтанной поляризации численно равна плотности зарядов на торцовых гранях. Мы получили связь между микроскопическим параметром, описывающим асимметрию распределения электрических зарядов в структуре кристалла с макроскопическим параметром – поверхностной плотностью электрических зарядов. Отсюда количественной мерой спонтанной поляризации является поверхностная плотность зарядов на гранях образца, нормальных к направлению спонтанной поляризации.

Абсолютное значение спонтанной поляризации кристаллов может быть грубо оценено из следующих простых соображений. Поскольку Рsн = , то в предельном случае она будет равна суммарному заряду всех электронов (или протонов), расположенных на поверхности элементарных ячеек кристалла. В простейшем случае кубической структуры достаточно рассчитать число узлов решеток N на 1 см2, то есть N = 1/а2, где а - параметр решетки. Принимая, например, а = 810-8 см, получим N = 1,51014 см-2. Поверхностная плотность заряда, определяющая предельные значения поляризации, в этом случае составит = Рs=Ne= 1,51014 1,610-19 = 25 мкКл/см2. Для сравнения укажем, что в BaTiO3 величина спонтанной поляризации составляет 26 мкКл/см2.

Непосредственно обнаружить поверхностные заряды спонтанно поляризованных кристаллов можно только, если измерять возникшие на поверхностях свежего разлома заряды, прежде чем они будут скомпенсированы проводимостью и ионами воздуха. Однако и в этом случае получаются сильно заниженные значения Рs из-за утечки заряда, неровности разлома и др. В случае линейных пироэлектриков Рs можно измерить через пьезоэлектрический или пироэлектрический эффекты.