- •II часть

- •1.Миниатюризация

- •1.1.Мотивация проведения исследований в области нт

- •1.2.Планы и стратегия развития

- •1.3.Границы изменения масштабов

- •1.4.Связь размеров структур с их функциональностью

- •1.4.1.Распределение атомов и связанные с этим свойства

- •1.4.2.Отношения величина - свойства

- •4 Связь размеров структур с их функциональностью

- •2.1.Введение

- •2.2.Биологические строительные блоки

- •2.2.1. Размеры строительных блоков и наноструктуры

- •2.2.2.Основные объекты нанобиотехнологии

- •2.2.3.Строительные блоки.Синтетические и биологические.

- •2.3.Принципы самосборки

- •2.3.1.Нековалентные взаимодействия

- •2.3.2.Межмолекулярная упаковка

- •2.3.3.Биологическая самосборка

- •2.4.1.Самосборка (Другой источник информации): Понятия и определения

- •2.4.2.Типы межмолекулярных взаимодействий

- •2.4.3.Измерение свойств веществ в наномировом масштабе.

- •3.Нанобиотехнология

- •3.1.Проблемы определения используемых понятий

- •3.2.Технологии типа от нано к био

- •3.3.Технологии типа от био к нано

- •3.4.Нанобиотехнология и молекулярные устройства

- •3.4.1.Общие вопросы

- •3.1. Основные направления развития биотехнологии

- •3.4.2. Молекулярные устройства.3.4.2.1. Общие вопросы

- •3.4.2.2.Молекулярные пинцеты

- •4.4.2.3.Ротаксаны и катенаны

- •4.4.2.4.Вращательное движение

- •4.4.2.5.Возвратно-поступательное движение

- •4.4.2.6.Схемы сборки путем нанизывания кольцевых молекулярных

- •4.Биотехнология, медицина и здравоохранение

- •4.1. Состояние исследований и разработок

- •4.2. Цели, проблемы и решения

- •4.3. Инфраструктура, стратегия и приоритеты

- •4.4. Достижения и новые парадигмы

- •4.4.1. Изучение особенностей биологических систем

- •4.4.2. Нанонаука и нанотехнология в процессах создания биологических тканей (тканевая инженерия)

- •4.4.3. Биологическое детектирование боевых отравляющих веществ

- •4.4.4. Флуоресцентные биологические метки на основе полупроводниковых нанокристаллов

- •4.5.5. Нанотехнология изготовления днк-чипов

- •4.5.Иомиметические нанотехнологии

- •4.5.1. Днк как строительный материал нанотехнологий

- •4.5.1.1. Направленная сборка с помощью днк

- •4.5.1.2. Днк как шаблон для молекулярной электроники

- •4.5.1.3. Моторы и наномашины на основе днк

- •4.5.2.1. Действие биологических моторов

- •4.5.2.2. Биологические моторы как часть синтетических систем

- •4.5.3. Искусственный фотосинтез

- •4.7. Использование наноустройств в космических исследованиях

- •5.2.1.Основные технические характеристики микроскопа "supra 60vp"

- •5.3. Сканирующая зондовая микроскопия

- •5.3.1. Общие принципы сканирующей зондовой микроскопии

- •5.4.Сканирующая зондовая микроскопия

- •5.5.Сканирующая туннельная микроскопия

- •5.7.Атомно-силовые измерения в биологических системах

- •6. Технология рекомбинантных днк

- •6.1.Векторы для Escherichia coli

- •6.2.Идентификация клонированных днк

- •6.3.Экспрессия эукариотических белков в е. Coli

- •6.4. Генетическая инженерия с участием других клеток-хозяев

- •6.5.Получение инсулина на основе методов генетической инженерии

- •6.6.Синтез соматотропина

- •6.7.Получение интерферонов

- •6.8.Генная инженерия растений

- •6.8.1.Получение трансгенных растений

- •6.8.1.6.Применение методов генетической инженерии для улучшения аминокислотного состава запасных белков растений

- •6.8.1.7.Повышение эффективности процесса фотосинтеза

- •6.8.1.8.Генно-инженерные подходы к решению проблемы усвоения азота

- •6.8.1.9.Устойчивость растений к фитопатогенам

- •6.8.1.10.Устойчивость растений к гербицидам

- •6.8.1.11.Устойчивость растений к насекомым

- •6.8.1.12.Устойчивость растений к абиотическим стрессам

- •6.9.1.Типы питания микроорганизмов

- •6.9.2.Типы энергетического обмена у микроорганизмов

- •6.9.3.Питательные среды для культивирования микроорганизмов

- •6.9.4.Источники углерода

- •6.9.5.Источники азота

- •6.9.6.Источники витаминов, гормонов и микроэлементов

- •6.9.7.Биохимические и биофизические факторы роста

- •6.9.8.Конструирование питательных сред для выращивания микроорганизмов

- •6.9.9.Технология приготовления питательных сред

- •6.9.10.Пастеризация как вариант термической стерилизации

- •6.9.11.Стерилизация фильтрацией

- •6.9.12Особенности культивирования эукариотических клеток в качестве продуцентов.

- •10. Что такое паспорт культуры?

- •1. Каковы причины введения международных правил в фармацевтическую практику?

- •9. Экобиотехнология

- •9.1. Введение

- •9.2. Состояние исследований и разработок

- •9.3. Цели, проблемы и решения

- •9.4. Инфраструктура, стратегия и приоритеты

- •9.5. Достижения и новые парадигмы

- •9.6.Биотехнология утилизации твердых отходов.

- •9.6.1. Биотехнология утилизации твердых отходов

- •9.6.2.Биотехнология очистки сточных вод

- •9.7.Биоэнергетика

- •9.8. Ксенобиотики и их биодеградация

2.2.3.Строительные блоки.Синтетические и биологические.

Самособирающиеся мягкие материалы можно разделить на две категории: синтетические и биологические. Здесь рассматривается химия составляющих нанометровые системы молекул или супрамолекулярных агрегатов. Помимо этого будут представлены структуры, образующиеся из таких систем: полимеры, коллоиды, жидкие кристаллы, белки, ДНК и прочие биополимеры.

Синтетические

Полимеры — это длинноцепные молекулы, обычно органические. На сегодняшний день производится огромное множество полимеров с использованием самых разных методов полимеризации. Традиционные полимеры тоже могут спонтанно самособираться в наноструктуры, например кристаллические ла-мелли, но в этой главе нас будет интересовать самосборка некоторых полимеров в заданные структуры. Главнейший пример — микрофазное разделение блок-сополимеров на множество разнообразных наноструктур .

Молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ), то что называется, ам-фифильны. Это значит, что они содержат гидрофобную головку (водооталки-вающую концевую группу) и гидрофильный хвост (влаголюбивую концевую группу). Такая комбинация составных частей приводит к их сегрегации на поверхности, где они могут выступать в роли активно действующих веществ, например в качестве моющего средства. В качестве головки поверхностно-активных веществ могут выступать как ионные группы (катионные или анионные ПАВ), так и неионные. Хвост обычно представляет собой гидрофобную ал-кильную группу.

Липиды являются биологическими амфифильными веществами. Большинство разновидностей липидов, таких как фосфолипиды (содержащие фосфатную головку), имеет более одного гидрофобного хвоста. Амфифильные вещества в воде агрегируются в наноструктуры так, чтобы минимизировать контакт гидрофобных групп с молекулами Н20. Самая распространенная такая наноструктура — это мицелла, которая может быть сферической или цилиндрической. Чтобы избежать контакта гидрофобных частей молекул с водой, мицелла образует гидрофобное ядро, окруженное гидрофильной короной. Другим способом добиться того же является образование везикул. Это полые сферические структуры, в которых поверхностно-активные молекулы образуют оболочку. Также может образовываться ламеллярная фаза, состоящая из плоских слоев амфифильных молекул. В «маслах» (т. е. органических жидкостях) в результате стремления гидрофильных групп отделиться от растворителя могут образовываться обратные мицеллярные структуры.

Коллоиды можно определить как микроскопически гетерогенные системы, в которых один из компонентов имеет размеры в диапазоне от 1 нм до 1 мкм. В категорию коллоидов входят самые разные типы материалов: аэрозоли, пены и эмульсии. В этой главе нас в основном интересуют коллоидные золи, которые являются диспергированными в жидкости твердыми частицами (зачастую сферическими эластичными микрочастицами).

Жидкие кристаллы — это материалы, молекулярный порядок в которых находится где-то между тем, что в жидкости, и тем, что в кристалле. Термо-тропные жидкокристаллические фазы образуются органическими молекула-Ми в отсутствие растворителя при нагревании из низкотемпературной кристаллической фазы. Лиотропные жидкокристаллические фазы образуются амфифильными веществами в растворе. Молекулы, способные образовывать жидкокристаллическую фазу, называют мезоген-ными. Термотропные мезогены должны быть анизотропны. Они могут обладать стержнеподобной (каламитической) или дискообразной (дискотической) структурой. Термотропные жидкокристаллические фазы характеризуются дальним молекулярным ориентационным порядком, а в случае смектических (слоистых) и колончатых фаз еще и различными типами дальнего трансляционного порядка. Существует множество различных типов смектических и колончатых фаз. Подробности можно обнаружить в Introduction to Soft Matter (Hamley) или в Introduction to Liquid Crystals: Chemistry and Physics (Collings & Hird), ссылки на обе монографии можно найти в библиографии. Позиционный порядок в нематической фазе только короткий, как и в жидкости, а вот ориен-тационный порядок по-прежнему дальний, характеризующийся директором: единичным вектором вдоль усредненного направления ориентации.

Биологические

Структурные белки обычно представляют собой волокна, таковы кератин, коллаген и эластин. Свойства кожи, костей, волос и шелка определяются этими белками и их структурой.

Шелк производится личинками насекомых и паукообразными с целью создавать структуры типа паутин и коконов. Шелк тутового шелкопряда (личинки бабочки Bombyx mori) издревле используется человечеством при изготовлении тканей из-за его превосходных механических свойств, в особенности модуля упругости. Паутина также обладает замечательными свойствами: прочностью, упругостью и тягучестью, которые так и остаются непревзойденными по сравнению с синтетическими волокнами. Структуры волокон (обнаружено несколько типов) состоят из шелка на основе антипараллельных ^-пластин волокнистого белка фиброина. /?-Лист — это так называемая вторичная структура белка, образуемая межмолекулярными водородными связями пептидных цепей (см. подразд. 7.3.1). Длинные участки цепи полипептида состоят из последовательностей (Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala), где символами обозначены различные аминокислотные остатки. Gly-цепи тянутся с одной стороны /?-листа, a Ser и Ala — с другой, образуя чередующуюся слоистую структуру. Ориентация цепей вдоль /3-листа усиливает прочность растяжения шелка, и в то же время, благодаря слабым взаимодействиям между листами, шелковые волокна остаются гибкими. Волокна шелка обладают иерархической структурой, в которой фиброино-вая сердцевина окружена оболочкой из белка серицина. Внутри самой сердцевины есть кристаллические области слоистых /?-листов и аморфные области, которые могут содержать уединенные /?-листы.

Коллаген — это основной компонент соединительных тканей, обнаруженный у всех многоклеточных животных. Молекула коллагена имеет структуру тройной спирали. In vivo коллаген образует ковалентно сшитые фибриллы. В денатурированном же виде он более известен как желатин. Денатурацией называется процесс дестабилизации вторичной структуры из-за разворачивания белков, обычно под действием высокой температуры или химических реакций. Кератины — это группа волокнистых белков, образующих волосы, шерсть, ногти, рога и перья. Существует два основных типа кератинов: ог-кератины млекопитающих и /?-кератины птиц и пресмыкающихся. Как и следует из названия, структура ог-кератинов представляет собой «г-спираль (точнее катушку а-спиралей), а /?-кератины образуют простые /?-листы. В природных материалах кератины образуют фибриллярные структуры. а-Спираль является еще одной вторичной структурой, образуемой внутримолекулярными водородными связями пептидных цепей. Более подробно о вторичной структуре белков можно прочитать в литературе, перечисленной в библиографии.

Глобулы можно обнаружить в самых различных веществах: ферментах, транспортных и рецепторных белках. Они могут содержать а-спирали и/или ^-листы вторичной структуры. Большинство распределений таких вторичных структур возникает безотносительно глобулярных белков, они называются мотивами или доменами. Например, мотив /За@. В настоящее время такие структуры принято представлять в виде «периодической таблицы», параметризованной числом слоистых структур (образованных упакованными or-спиралями или ^-листами) и формой мотива (плоская, витая, баррел). Поворот /?-листов приводит к образованию уступов в распределении вторичных структур на внешних слоях. Листы могут также искривляться, а сочетание искривления и уступа может давать баррели (цилиндры, удерживаемые в таком виде водородными связями). Такая периодическая таблица обеспечивает соответствие более 90 % известных однодоменных структур. Кроме того, было показано, что во многих отношениях по своим физико-химическим свойствам глобулярные белки похожи на заряженные коллоидные частицы.

Широко известна двойная спираль ДНК. Менее известна способность фрагментов ДНК в растворе образовывать лиотропные жидкокристаллические фазы. При этом короткие фрагменты ведут себя подобно стержням, образующим жидкокристаллическую фазу. При увеличении концентрации (выше 160 мг/мл для 50 нм ДНК в физиологических растворах) можно наблюдать образование холестерической и гексагональной колончатой фаз. Холестерические фазы более известны как хиральные нематические, что указывает на то, что они являются анизотропными жидкостями, в которых локальная ориентация следует по спирали (спиральное упорядочение относится не к отдельной молекуле, а к директору). Холестерические фазы (впервые наблюдаемые на производных холестерина) характеризуются яркими интерференционными цветами, поскольку шаг спирали близок по величине к длине волны света. При температуре чуть ниже той, при которой существует холестерическая фаза, иногда можно наблюдать «голубую фазу». Она получила свое название по цвету, возникающему от цилиндров двойного кручения, образующихся при упаковке спиралей. Такие цилиндры упаковываются в разнообразные кубические структуры, которые описаны, например, в литературе, приведенной в библиографии.

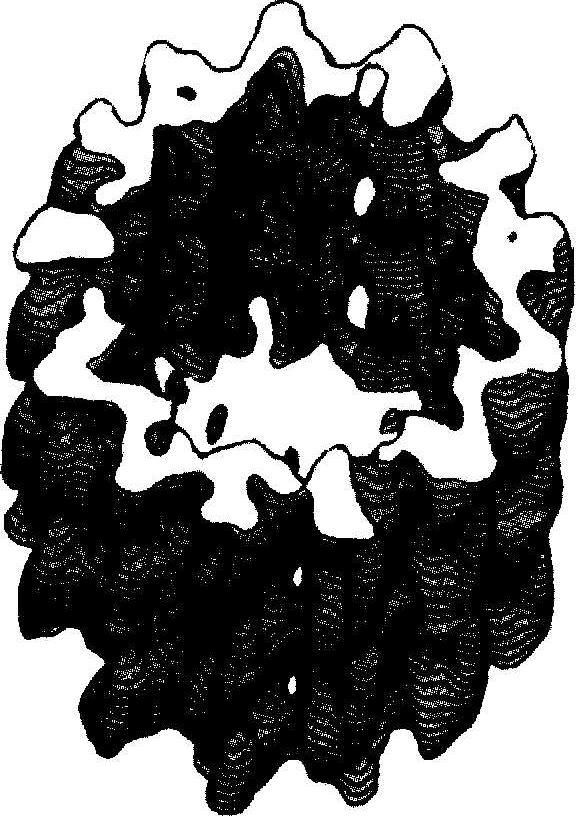

По некоторым причинам особый интерес с точки зрения нанотехнологий представляют трубчатые структуры, образуемые белком тубулином (рис. 2.4). Эти структуры называют микротрубочками, и они могут быть использованы в качестве наноканалов транспортировки жидкости либо в качестве «подпорок», поддерживающих наноструктуры. Однако самый большой интерес привлекает тот факт, что они являются ключевым элементом двигательной системы клетки, обнаруженной у эукариотов (другим ключевым элементом является мышца). Эукариоты — это клетки всех живых организмов, за исключением бактерий и археев, которые содержат ядро. Волнообразное движение ресничек, во-лосоподобных нитей, обеспечивает движение жидкости вдоль поверхности того

или иного органа, например дыхательных путей. Это движение определяется скольжением друг по другу субволокон, образованных массивом микротрубочек. Кнутоподобные структуры, ответственные за движения многих типов клеток, называются жгутики (например, хвостики сперматозоидов), они приводятся в движение таким же способом. В отличие от линейно-волнового движения ресничек и жгутиков у эука-риотов, бактерии приводятся в движение вращением жгутика с помощью структуры, охватывающую мембрану бактерии и похожей на пропеллер. Как и в мышце, реснички приводятся в движение благодаря энергии АТФазы (АТФ — это молекула аденозинтрифосфата), действующей как преобразователь энергии гидролиза АТФ до АДФ (АДФ — это аденозинди-фосфат) в механическую. Подробности структуры бактериальных жгутиков весьма запутаны, их можно найти в хорошем биохимическом учебнике. Остается только обратить внимание на то, что либо наномото-ры, используемые ресничками и бактериальными жгутиками, будут встроены в на-номашины, либо на их основе будут сконструированы искусственные моторы.

Рис.2.4. Рентгеновский снимок с разрушением 1,8 нм стуктуры микротрубочек. Воспроизведено с разрешения по D. Voet and J.G. Voet, Biochemistry, Wiley, 1995

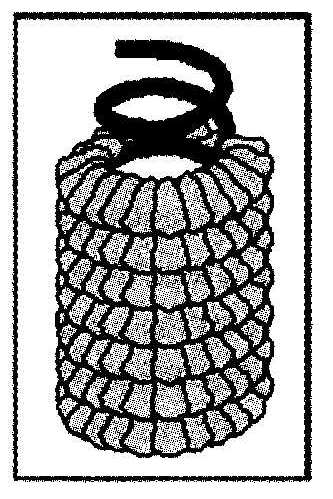

рис2.5.

Вирус простого герпеса

рис2.5.

Вирус простого герпеса

Вирусы состоят из молекул нуклеиновых кислот (РНК или ДНК), упакованных в белковую оболочку, капсид. Капсиды вирусов могут быть почти сферическими или палочкообразными (спиральными). Все сферические вирусы имеют икосаэдрическую структуру (многогранника с 20 треугольными гранями). Большинство обычных вирусов, в том числе риновирус (ответственный за банальную простуду) и вирус простого герпеса (рис. 2.5), обладают такой структурой. Самый первый из открытых вирусов, вирус табачной мозаики, имеет спиральную структуру и представляет собой палочкообразную частицу -300 нм в длину и 18 нм в диаметре.