- •Общая часть

- •1.Предмет и объекты палеонтологии, ее роль в разработке эволюционной теории

- •2.Условия захоронения и сохранения в ископаемом состоянии остатков организмов (тафономия)

- •3.Разделы палеонтологии, история ее развития как науки

- •4.Биономические зоны моря. Основные экологические группы морских организмов

- •5.Биологическая номенклатура, ее особенности в палеонтологии

- •6. Химический и минеральный состав скелетов беспозвоночных и их роль в породообразовании

- •7. Значение ископаемых организмов для восстановления условий среды. Примеры.

- •8. Биотические события: возникновение жизни, массовые появления и вымирания организмов

- •9. Прокариоты. Общая характеристика, ископаемые представители. Строматолиты

- •10.Эвкариоты. Теория симбиогенеза. Деление на царства

- •11.Палеонтология и ее роль в создании эволюционной теории

- •12. Органический мир докембрия. Основные этапы. Эдиакарская (вендская) фауна

- •13.Органический мир палеозоя

- •15.Органический мир кайнозоя

- •Беспозвоночные

- •1. Простейшие, деление на типы. Общая характеристика классов Фораминиферы и Радиолярии.

- •2. Общая характеристика типа Губки, строение скелета и образ жизни.

- •3. Тип Археоциаты, строение скелета, деление на классы, образ жизни и геологическое значение

- •4. Общая характеристика типа Книдарии, деление на классы. Конуляты

- •5. Общая характеристика Коралловых полипов. Деление на подклассы, геологическая история, породообразующая роль

- •6. Общая характеристика типа Членистоногие. Деление на подтипы и классы

- •7. Общая характеристика типа моллюсков и деление на классы, геологическая история.

- •8.Классы Лопатоногие и Двустворчатые моллюски

- •9.Классы Моноплакофоры, Панцирные и Брюхоногие

- •10.Класс Головоногие моллюски, деление на подклассы, строение скелета и геологическое значение

- •11. Тип Мшанки. Общая характеристика, полиморфизм, систематика, геологическая история и породообразующая роль

- •12. Тип Брахиоподы. Общая характеристика, систематика, образ жизни, геологическая история

- •13. Тип Иглокожие. Общая характеристика, подтипы и классы, систематика

- •14.Граптолиты. Общая характеристика, систематическое положение и стратиграфическое значение

- •Позвоночные

- •1.Тип Хордовые. Основные признаки, деление на подтипы

- •2.Бесчелюстные животные. Особенности строения, геологическое распространение

- •3.Конодонты. Общая характеристика, значение для геологии

- •4.Надкласс рыб. Общая характеристика, геологическая история, особенности захоронения. Сравнение с надклассом тетрапод

- •5.Пластинокожие рыбы, акантоды и хрящевые рыбы. Особенности строения, геологическое распространение

- •6.Костные рыбы. Строение, геологическое распространение, особенности захоронения. Значение для эволюции тетрапод

- •7.Надкласс тетрапод. Общая характеристика, основные этапы эволюции. Конвергенция среди позвоночных животных

- •8.3Емноводные. Происхождение, особенности строения, систематика и геологическая история. Лабиринтодонты.

- •9.Рептилии. Особенности строения, систематика и геологическая история

- •10.Архозавры. Особенности строения, систематика и геологическая история

- •11.Водные и крылатые рептилии мезозоя

- •12.Птицы. Общая характеристика, происхождение, систематика и геологическая история

- •13.Млекопитающие. Деление на подклассы, геологическая история

- •14.Геологическое распространение и краткая характеристика некоторых (по выбору) отрядов плацентарных млекопитающих

- •15.Эволюция эндо и экзоскелета позвоночных

- •Растения

- •1.Золотистые, пиррофитовые и диатомовые водоросли. Роль в породообразовании и значение для стратиграфии

- •2.Красные, бурые, зеленые, харовые водоросли и акритархи. Морфология, значение для стратиграфии и палеогеографии

- •3.Риниофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии

- •4.Ликоподиофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии и палеоклиматологии

- •5.Эквизетофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии и палеоклиматологии

- •6.Полиподиофиты. Морфология, внутреннее строение, стратиграфическое значение

- •7.Археоптеридофиты и лигиноптеридофиты. Морфология, внутреннее строение, стратиграфическое значение, отличие от полиподиофитов

- •8.Пинофиты. Морфология, внутреннее строение и стратиграфическое значение

- •9.Гинкгофиты и цикадофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для палеоклиматологии

- •10.Покрытосеменные. Морфология, систематика и стратиграфическое значение

- •11.Высшие растения. Особенности строения и размножения

- •12.Споры и пыльца высших растений. Споровопыльцевой анализ.

- •13.Фитогеографическое районирование суши в позднем палеозое

- •14.Фитогеографическое районирование суши в мезозое

- •15.Основные этапы развития наземной растительности в фанерозое

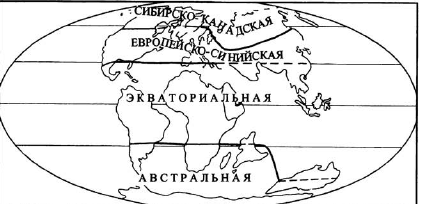

14.Фитогеографическое районирование суши в мезозое

В конце Перми началась перестройка

растительного мира. Исчезли многие

группы растений, появились новые,

возросла дифференциация растительности.

Смена палеозойской флоры на мезозойскую

- очень сложный процесс. Большинство

исследователей причиной этого считают

глобальную аридизацию в конце Перми.

Смена палеозойской флоры на мезозойскую

происходила на фоне расширяющейся

миграции растений в середине Перми,

когда барьеры между палеофлористическими

областями нарушились. В триасе этот

процесс продолжался. Так, в раннем триасе

почти по всему миру распространилось

плауновидное. К вероятным местам

происхождения мезозойской флоры относят

Субангарскую экотонную область и

некоторые северные районы Катазиатской.

Особенно благоприятными для быстрой

эволюции растений считаются условия с

теплым, не очень влажным климатом,

предпочтительно в предгорных областях.

Распределение фитохорий(фитогеографические

подразделения) в первой

половине триаса принципиально не

отличалось от существовавшего в позднем

палеозое . Примерно с середины триаса

до конца мезозоя формируются четыре

фитогеоrрафические области, соответствующие

палеоширотным климатическим поясам,

каждая с рядом провинций:

В среднем и позднем триасе не все области

были четко выражены. Начиная с юры

мезозойские фитохории оформились

окончательно и просуществовали до конца

мелового периода. Юра и ранний мел стали

временем господства голосеменных, с

позднего мела доминирующей группой

становятся покрытосеменные.

Европейско-Синийская область протягивалась

из Европы в Среднюю Азию и далее на

восток. Климат этой области субтропический.

Здесь произрастали леса из преобладающих

цикадовых и беннеттитовых деревьев,

высота которых достигали 15 м и более. В

небольшом количестве встречаются

древовидные папоротники. Резко

уменьшается число членистостебельных.

Отдел Пинофиты, класс Пинопсиды

представлен немногочисленными сосновыми,

араукариевыми и подокарповыми. Гинктовые

крайне редки и встречаются только в

северной части области. Примечательным

для этой области является появление в

барреме Китая первых представителей

шестого отдела Magnoliophyta. В апт-альбское

время Покрытасеменные завоевывают

многие пространства и особенно широко

представлены на Атлантическом побережье

США. Происходит интенсивное углеобразование

в юре. Сибирско-Канадская область

располагалась севернее Европейско-Синийской

и занимала большую часть Канады, арх.

Шпицберген, северо-восток Европы,

Печорское Приуралье, Сибирь, Монголию

и Приморье. Климат этой области был

умеренно теплым, часто безморозным.

Здесь наряду со споровыми растениями

произрастали Голосеменные и Покрытосеменные.

Доминировали гинкговые и чекановскиевые

и в сочетании с некоторыми хвойными они

составляли основной древостой лесов.

Указанные растения обладали пикноксилическим

стеблем.. В альбекую эпоху в этой

области появляются многочисленные

покрытосеменные. Угленакопление

особенно интенсивным было в средней

юре: Канский, Кузнецкий, Иркутский

и некоторые бассейны Северного Китая.

климат Арктики конца альбекого века

был необычно теплым и влажным, а умеренно

холодным, по-видимому, только вблизи

полюса. Экваториальная область занимала

почти всю Южную Америку, Африку. Климат

этой области был тропическим. Преобладает

пыльца покрытосеменных однодольных

типа пальмовой. Поэтому Экваториальная

область часто называется Пальмовой.

Аветральная область занимает территорию

южных частей Южной Америки и Африки,

Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды

. Климат Аветральной области был

субтропический, с сантонекого века

позднего мела - умеренно теплый . Для

этой области характерно обилие цикадофитов

порядка беннеттитовых, кейтоиневые

и хвойные. В теплом достаточно влажном

климате Аветральной области происходили

процессы бокситообразования, месторождения

известны как в Австралии, так и в некоторых

участках Европейско-Синийской

области.(Оля)

В среднем и позднем триасе не все области

были четко выражены. Начиная с юры

мезозойские фитохории оформились

окончательно и просуществовали до конца

мелового периода. Юра и ранний мел стали

временем господства голосеменных, с

позднего мела доминирующей группой

становятся покрытосеменные.

Европейско-Синийская область протягивалась

из Европы в Среднюю Азию и далее на

восток. Климат этой области субтропический.

Здесь произрастали леса из преобладающих

цикадовых и беннеттитовых деревьев,

высота которых достигали 15 м и более. В

небольшом количестве встречаются

древовидные папоротники. Резко

уменьшается число членистостебельных.

Отдел Пинофиты, класс Пинопсиды

представлен немногочисленными сосновыми,

араукариевыми и подокарповыми. Гинктовые

крайне редки и встречаются только в

северной части области. Примечательным

для этой области является появление в

барреме Китая первых представителей

шестого отдела Magnoliophyta. В апт-альбское

время Покрытасеменные завоевывают

многие пространства и особенно широко

представлены на Атлантическом побережье

США. Происходит интенсивное углеобразование

в юре. Сибирско-Канадская область

располагалась севернее Европейско-Синийской

и занимала большую часть Канады, арх.

Шпицберген, северо-восток Европы,

Печорское Приуралье, Сибирь, Монголию

и Приморье. Климат этой области был

умеренно теплым, часто безморозным.

Здесь наряду со споровыми растениями

произрастали Голосеменные и Покрытосеменные.

Доминировали гинкговые и чекановскиевые

и в сочетании с некоторыми хвойными они

составляли основной древостой лесов.

Указанные растения обладали пикноксилическим

стеблем.. В альбекую эпоху в этой

области появляются многочисленные

покрытосеменные. Угленакопление

особенно интенсивным было в средней

юре: Канский, Кузнецкий, Иркутский

и некоторые бассейны Северного Китая.

климат Арктики конца альбекого века

был необычно теплым и влажным, а умеренно

холодным, по-видимому, только вблизи

полюса. Экваториальная область занимала

почти всю Южную Америку, Африку. Климат

этой области был тропическим. Преобладает

пыльца покрытосеменных однодольных

типа пальмовой. Поэтому Экваториальная

область часто называется Пальмовой.

Аветральная область занимает территорию

южных частей Южной Америки и Африки,

Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды

. Климат Аветральной области был

субтропический, с сантонекого века

позднего мела - умеренно теплый . Для

этой области характерно обилие цикадофитов

порядка беннеттитовых, кейтоиневые

и хвойные. В теплом достаточно влажном

климате Аветральной области происходили

процессы бокситообразования, месторождения

известны как в Австралии, так и в некоторых

участках Европейско-Синийской

области.(Оля)