- •Глава 1 путь и путевое хозяйство

- •1.1. Трасса, план и профиль пути

- •1.2. Земляное полотно

- •1.2.1. Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему

- •1.2.2. Конструктивные элементы земляного полотна

- •1.2.3. Поперечные профили насыпей

- •1.2.4. Поперечные профили выемок

- •1.2.5. Поперечные профили земляного полотна на станциях

- •1.2.6. Водоотводные сооружения

- •1.2.7. Деформации земляного полотна

- •1.2.8. Укрепление и защита земляного полотна

- •1.2.9. Полоса отвода

- •1.3. Искусственные сооружения

- •1.4. Верхнее строение пути

- •1.4.1. Назначение и составные элементы верхнего строения пути

- •1.4.2. Рельсы

- •1.4.3. Рельсовые стыки и стыковые скрепления

- •1.4.4. Промежуточные рельсовые скрепления

- •1.4.5. Угон пути и противоугонные устройства

- •1.4.6. Подрельсовые опоры

- •1.4.7. Балластный слой

- •1.4.8. Бесстыковой путь

- •1.5. Рельсовая колея

- •1.6. Стрелочные переводы

- •1.6.1. Назначение и основные части

- •1.6.2. Виды стрелочных переводов

- •1.6.4. Изображение стрелочных переводов

- •Переводов на станциях

- •1.7.2. Устройство и оборудование переездов

- •1.7.3. Путевые заграждения, путевые и сигнальные знаки

- •1.8. Содержание и ремонт пути

- •Глава 2

- •2.1. Габариты

- •2.2. Междупутья

- •2.4.3. Стрелочные улицы

- •2.5. Сплетение и совмещение путей

- •2.6. Станционные пути

- •2.7.2. Расположение станционных путей в плане

- •2.8.2. Сигналы и их установка

- •2.9. Полная и полезная длина путей

- •3.2. Разъезды

- •3.3. Обгонные пункты

- •3.4. Промежуточные станции

- •3.4.1. Назначение и основные схемы

- •3.4.2. Промежуточные станции многопутных участков

- •3.4.3. Пассажирское хозяйство

- •3.4.4. Грузовые устройства на промежуточных станциях

- •3.4.5. Примыкание подъездных путей к промежуточной станции

- •3.4.6. Переустройство промежуточных станций

- •Глава 4 участковые станции

- •4.6. Схемы участковых станций

- •4.8. Узловые участковые станции

- •4.9. Грузовое хозяйство

- •4.12. Локомотивное хозяйство

- •4.14. Вагонное хозяйство

- •4.15. Прочие устройства

- •Глава 5 сортировочные станции

- •5.3. Схемы сортировочных станций

- •5.5. Сортировочные устройства 5.5.1. Виды сортировочных устройств

- •5.5.2. Элементы сортировочных горок

- •5.6. Расчет высоты горки

- •5.8. Тормозные средства 5.8.1. Мощность тормозных средств

- •5.8.2. Тормозные средства, применяемые на горках

- •5.10.1. Существующие системы

- •5.10.2. Комплексная система автоматизации управления сортировочной станцией

- •5.11.2. Выбор типа и схемы станции

- •5.11.3. Выбор места расположения новой станции

- •5.11.4. Расчет числа путей в парках станции

- •5.11.5. Проектирование парков сортировочных станций

- •5.11.6. Примыкание подъездных путей к сортировочной станции

- •5.11.7. Сооружения, размещаемые на сортировочных станциях

- •Глава 6 пассажирские станции

- •6.7. Пассажирское хозяйство

- •Глава 7 грузовые станции

- •7.1. Назначение и классификация

- •7.3. Схемы грузовых станций общего пользования

- •7.4. Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути

- •Глава 8 специальные станции

- •8.1. Перегрузочные станции

- •8.3. Портовые и паромные станции

- •Глава 9 железнодорожные узлы

- •9.2. Основные типы узлов

- •Глава 10

- •10.1. Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности

1.4.6. Подрельсовые опоры

Назначение и требования к подрельсовым опорам. Назначение подрель-совых опор:

воспринимать вертикальные, боковые и продольные усилия и переда вать их на балластный слой;

обеспечивать стабильность ширины рельсовой колеи, подуклонки рель совых нитей и их электрическую изоляцию друг от друга на участках с авто блокировкой;

обеспечивать совместно с балластным слоем стабильное положение рельсовой колеи в плане и профиле.

Требования к подрельсовым опорам. Подрельсовые опоры должны обладать:

прочностью, износоустойчивостью и долговечностью;

высокой сопротивляемостью продольным и поперечным смещениям опор в балласте;

дешевизной, иметь простую форму, удобную для изготовления и уп лотнения балласта под шпалой;

- упругостью и электроизолирующими свойствами. Подрельсовые опоры устраивают в виде шпал и брусьев (на стрелочных

переводах и металлических мостах). Кроме того, на искусственных сооружениях применяют блочные основания безбалластного типа из железобетона (в виде плит на мостах, малогабаритных рам — в тоннелях).

Основные материалы для шпал и брусьев — дерево и железобетон. На некоторых зарубежных дорогах применяют металлические шпалы. Причины, вызвавшие применение металлических шпал: ограниченность лесных ресурсов, при развитом металлургическом производстве (Германия); очень короткий срок службы деревянных шпал в неблагоприятных климатических условиях (в Индии, Индонезии термиты поедают шпалы); большое протяжение кривых малого радиуса, в этом случае металлические шпалы лучше обеспечивают стабильность рельсовой колеи. Срок службы металлических шпал 20—40 лет. На отечественных железных дорогах металлические шпалы не применяются из-за имеющихся существенных недостатков. Металлические шпалы подвергаются коррозии, они проводят электрический ток, создают шум при движении поездов, большой расход металла.

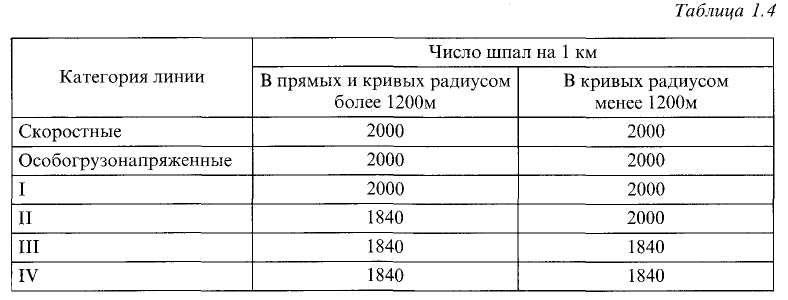

Количество шпал на 1 км устанавливается из условия обеспечения необходимой сопротивляемости рельсошпальной решетки продольному и поперечному сдвигу, а также из условия выравнивания давления в балластном слое по его глубине. В результате экспериментальных исследований и теоретических расчетов было установлено оптимальное количество шпал, которое и принято в качестве стандарта (табл. 1.4).

Деревянные шпалы и брусья. Деревянные шпалы в настоящее время имеют наибольшее распространение на железных дорогах нашей страны. Протяжение главных путей на деревянных шпалах составляет примерно 70 % развернутой длины.

По форме поперечного сечения шпалы подразделяются на три вида (рис. 1.74): обрезные — пропилены четыре стороны, полуобрезные — пропилены три стороны и необрезные—пропилены две противоположные стороны. Длина деревянных шпал

66

— звеньевого пути, особенно с кривыми малого радиуса (менее 300 м), где требуется уширение колеи до 1530—1535 мм;

новостроек с нестабилизированным земляным полотном, особенно в зонах вечной мерзлоты и на болотистых основаниях;

на участках, подверженных пучению;

засоряемых (угольно-рудные, торфяные маршруты и т.п.), где перио дичность ремонтов пути, связанных с очисткой щебеночного балласта, все го 2—3 года;

высокогрузонапряженных линий (свыше 80—100 млн т-км брутто/км в год), где применение бесстыкового пути с железобетонными шпалами явля ется малоэффективным.

Достоинства деревянных шпал: упругость, легкость обработки, простота прикрепления рельсов, хорошее сцепление со щебнем, малая чувствительность к ударам и колебаниям температуры, сравнительно небольшая масса, обладают амортизирующими и электроизолирующими свойствами.

Вместе с тем деревянные шпалы имеют и недостатки: сравнительно небольшой срок службы из-за гниения, растрескивания и механического износа (в среднем до 15 лет на отечественных железных дорогах), большой расход дефицитной и дорогой древесины, неоднородность упругих свойств пути по длине (из-за неодинаковых размеров шпал).

Для повышения срока службы деревянные шпалы пропитывают масляными и водными антисептиками для защиты от гниения. Пропитка производится на специальных шпалопропиточных заводах. Для предупреждения появления и развития трещин, концы шпал стягивают обвязочной проволокой диаметром 6—7 мм на расстоянии 120—150 мм от концов. Наиболее эффективным является укрепление концов шпал деревянными пропитанными винтами.

Железобетонные шпалы и брусья. Массовая укладка железобетонных шпал была начата в 1959 г. и в настоящее время протяженность пути на железобетонных шпалах составляет 48,8 тыс км, в т.ч. на главных путях 37,3 тыс. км или 30 % развернутой длины.

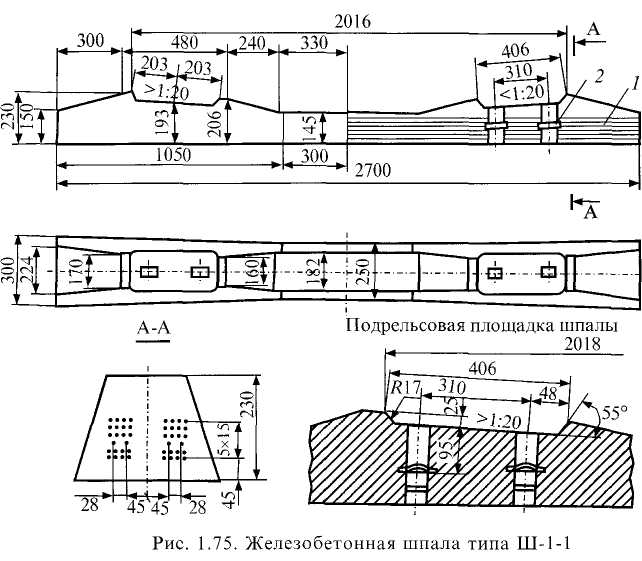

Современная железобетонная шпала — цельнобрусковая из предварительно напряженного железобетона, армированная высокопрочной проволокой, должна соответствовать требованиям ГОСТа 10629-88. Серийно выпускается промышленностью шпала типа Ш-1 -1 для раздельного клемм-но-болтового скрепления КБ (рис. 1.75).

Многолетний опыт эксплуатации шпал брускового типа из предварительно напряженного железобетона показал их достоинства по сравнению с деревянными шпалами:

значительно больший срок службы (30—50 лет);

сохранение лесов;

стабильность ширины рельсовой колеи;

однотипность и равноупругость шпал, а, следовательно, и большая плавность движения поездов;

68

- повышенная (на 10—20 % по сравнению с деревянными шпалами) ус тойчивость бесстыкового пути против выброса.

Недостатки железобетонных шпал:

- повышенная (в 2—3 раза) жесткость пути на железобетонных шпалах, которую приходится снижать с помощью прокладок амортизаторов;

электропроводность и необходимость применять недолговечные изо лирующие детали;

хрупкость и чувствительность к ударам;

низкая работоспособность железобетонных шпал в зоне рельсовых сты ков (выход в 3—5 раз выше, чем в средней части рельсов);

большая масса (265 кг), что затрудняет одиночную смену дефектных шпал и требует мощного кранового оборудования для укладки звеньев.

Железобетонные шпалы эффективны в следующих условиях:

в сочетании с бесстыковыми рельсовыми плетьми (звеньевой путь с же лезобетонными шпалами неоправдан и технически и экономически);

на линиях со скоростным движением пассажирских поездов (более 140 км/ч) благодаря высокой стабильности и равноупругости такого пути.

Сфера рационального применения железобетонных шпал в настоящее время расширяется за счет железных дорог Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 1997 г. начата укладка бесстыкового пути на железобетонных шпалах на Дальневосточной, Забайкальской, Красноярской железных дорогах.

В связи с высокой стоимостью и недолговечностью деревянных брусьев (стрелочных и мостовых) в последние годы все более широкое применение находят подрельсовые основания из железобетона.

69