- •1. Что такое «медицинская радиология»

- •2. «Минувшее проходит предо мною...»

- •2.1. Открытие странного мира

- •2.2. Лучи имени Рентгена

- •2.3. Звездный час Беккереля

- •2.4. Что скрывалось за «беккерелевыми лучами»?

- •2.5. Наступление продолжается. Врачи следуют за физиками

- •2.6. Два рождения отечественной радиологии

- •3. Излучения, используемые в медицинской радиологии, их биологическое действие

- •2"J" гРупп|фовка излучений, применяемых в радиологии

- •3.2. Источники ионизирующих излучений, применяемых в радиологии

- •3.3. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом

- •3.4. Биологическое действие излучении

- •3.5. Осторожно, радиация!

- •4. Элементы медицинской информатики

- •4.1. Как устроен компьютер

- •4.2. Программное обеспечение компьютеров

- •4.3. Оценка эффективности диагностических

- •4.4. Медицинская информация как объект обработки на компьютере

- •Часть II I Методы и средства *Шк лучевой диагностики |щ

- •1. Великий рентгенологический метод

- •1.1. Получение рентгеновского изображения

- •1.2. Искусственное контрастирование органов

- •1.3. Рентгенография

- •1.4. Рентгеноскопия

- •1.5. Флюорография

- •1.6. Томография

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Ангиография

- •2. Радионуклидный метод исследования

- •3. Ультразвуковой метод исследования

- •Id yOlsky

- •4. Магнитно-резонансный метод исследования

- •5. Термография

- •7. Медицинское изображение как объект информатики

- •1. Общие принципы лучевой диагностики

- •2. Легкие

- •2.1. Лучевая анатомия легких

- •2.2. Лучевое исследование функции легких

- •2.3. Лучевые синдромы поражения легких

- •2.4. Лучевые симптомы поражений легких

- •3. Сердечно-сосудистая система

- •3.1. Лучевая анатомия сердца

- •3.2. Лучевое исследование функции сердца

- •3.3, Лучевые симптомы поражения сердца

- •3.5. Лучевая ангиология

- •4. Пищевод, желудок, кишечник

- •4.1. Лучевое исследование глотки и пищевода

- •4.1.1. Нормальный пищевод

- •4.2. Лучевое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки

- •4*3. Лучевое исследование кишечника

- •5. Печень и желчные пути. Поджелудочная железа

- •5.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •5.2. Лучевая картина поражений печени и желчных путей

- •5.3. Лучевое исследование поджелудочной железы

- •5.4. Селезенка

- •6. Мочевыделительная система

- •6.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •6.2. Основные клинические синдромы и тактика лучевого исследования

- •7. Череп и позвоночник. Головной и спинной мозг

- •7.1. Лучевая анатомия черепа

- •7.2. Лучевая анатомия головного мозга

- •7.3. Повреждения черепа и головного мозга

- •7.4. Нарушения мозгового кровообращения.

- •7.5. Инфекционные и воспалительные заболевания головного мозга. Гипертензивный синдром

- •7.6. Опухоли черепа и головного мозга

- •7.7. Лучевая анатомия позвоночника и спинного мозга

- •7.8. Повреждения позвоночника и спинного мозга

- •7.9. Вертеброгенный болевой синдром

- •7.10. Воспалительные заболевания позвоночника

- •8. Опорно-двигательная система

- •8.1. Лучевая анатомия скелета

- •8.2. Лучевые симптомы

- •8.3. Повреждения костей и суставов

- •8.4. Заболевания костей и суставов

- •9. Щитовидная и паращитовидные железы. Надпочечники

- •9.1. Лучевая анатомия щитовидной железы

- •9.2. Лучевое исследование физиологии щитовидной железы

- •9.3. Клинико-радиологические синдромы

- •9.4. Аденома паращитовидной железы

- •9.5. Заболевания надпочечников

- •10.1. Полость носа и околоносовые пазухи

- •10.2. Гортань. Глотка

- •10.3. Ухо и височная кость

- •10.4. Глаз и глазница

- •11. Репродуктивная система женщины. Молочная железа

- •11.1. Лучевая анатомия матки и яичников

- •11 «2. Лучевое исследование гормональной регуляции репродуктивной функции женского организма

- •11.3. Беременность и ее нарушения

- •11.4. Заболевания репродуктивной системы

- •Радиоиммунный анализ уровня гормонов надпочечников, щитовидной железы

- •11.5. Молочная железа

- •12. Рентгенодиагностика в стоматологии

- •12.1. Методы рентгенологического исследования челюстно-лицевой области

- •12.1.1. Внутри ротовая контактная (периапикальная) рентгенография

- •12.2. Развитие и анатомия зубов и челюстей в рентгеновском изображении

- •12.3. Рентгенологическое исследование

- •12.5. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний челюстей

- •12.6. Рентгенодиагностика травматических повреждений челюстей и зубов

- •12.7. Рентгенодиагностика кист челюстей

- •12.8. Рентгенодиагностика доброкачественных одонтогенных опухолей

- •12.9. Рентгенодиагностика злокачественных опухолей челюстей

- •12.10. Рентгенодиагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

- •12.11. Рентгенодиагностика заболеваний слюнных желез

- •Часть IV

- •1. Принципы радиационной онкологии (стратегия лучевой терапии злокачественных опухолей)

- •2. Клинико-радиобиологические основы лучевого лечения опухолей

- •2.1. Действие ионизирующего излучения на опухоль

- •2.2. Управление лучевыми реакциями опухолей и нормальных тканей

- •3. Клинико-дозиметрическое планирование лучевой терапии

- •3.1. Выбор поглощенной дозы

- •4. Технологическое обеспечение лучевой терапии

- •4.1. Дистанционное облучение

- •4.2. Контактные методы облучения

- •5. Курс лучевой терапии

- •8.1. Предлучевой период

- •5.2. Лучевой период

- •5.3. Реакции организма на лечебное лучевое воздействие, послелучевой период

- •6. Основы лучевой терапии злокачественных опухолей челюстно-лицевой области

- •6.1. Лучевые реакции и осложнения при лучевой терапии опухолей челюстно-лицевой области

- •7. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний

- •Часть I. Общие вопросы медицинской радиологии 11

- •Часть II. Методы и средства лучевой диагностики 71

- •Часть III. Лучевая диагностика повреждений и заболеваний 165

- •Часть IV. Лучевая терапия 621

12.10. Рентгенодиагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

Сложность анатомического строения и функция височно-нижнечелюстного сустава, связь последней с состоянием прикуса и жевательных мышц, отсутствие прямой зависимости между клинической картиной и рентгенологическими изменениями обусловливают значительные затруднения в распознавании заболеваний этого сочленения. В 70-Г-80 % случаев патологические процессы в суставе связаны с патологией его мягкоткан-ных компонентов — суставного диска, внутрисуставных связок и капсулы. На основании результатов исследований с применением высокоэффективных технологий (контрастная артротомография, рентгеновская компьютерная артротомография, магнитно-резонансная томография, артро-скошш) предложена классификация заболеваний височно-нижнечелюстного сустава1.

Деформирующий артроз. Дистрофические изменения в суставе относятся к наиболее часто наблюдающимся поражениям, возникающим в результате нарушений смыкания, артикуляции, тонуса жевательной мускулатуры, гормональных и эндогенных нарушений, травмы.

Деформирующий артроз начинается с развития дистрофии суставных хрящей, которая приводит к их истончению, трещинам, разрушению. Наряду с дефектами и деформацией суставного диска отмечается адгезия диска с головкой и задним скатом суставного бугорка, возникающая как следствие спаечного процесса. Обнаруженные участки кости при движении скользят друг по другу. В наиболее нагруженных субхондральных отделах костей происходит остеосклеротическая перестройка (субхондраль-ный склероз) замыкательных пластинок. В связи с появлением дополнительных краевых костных разрастаний в местах прикрепления связок и мышц увеличивается площадь сочленяющих костей и как следствие уменьшение давления на единицу поверхности. Краевые костные разрастания вначале возникают в области суставной впадины, а затем — в суставной головке.

Деформирующий артроз иногда проявляется несколько большей подвижностью в суставе (передний подвывих). Наиболее характерные симптомы деформирующего артроза — сужение рентгеновской суставной щели, склероз и повышение интенсивности кортикальных замыкательных пластинок головки и заднего ската суставного бугорка (рис. Ш.375, Ш.376). При этом нарушается функция сустава: экскурсия головки ограничена, реже возникают вправляющиеся вывихи и подвывихи.

При деформирующем артрозе происходят изменения формы головки и суставного бугорка: уплощение и стирание головки по высоте, остроконечная или булавовидная деформация и образование экзофитов, уплощение бугорка или экзофитные образования на нем.

Аналогичные клинические симптомы могут наблюдаться при изменениях положения диска. В этих случаях диагностика облегчается при введении в сустав контрастного вещества (артрография) в сочетании с выполне-

1 Сысаяятш ИХ, Берзуков В.Ы., Ильин Л.А. Классификация заболеваний височно-нижнечелюстного сустава//Стоматология.— 1997.— Т. 76.— С. 29—34.

610

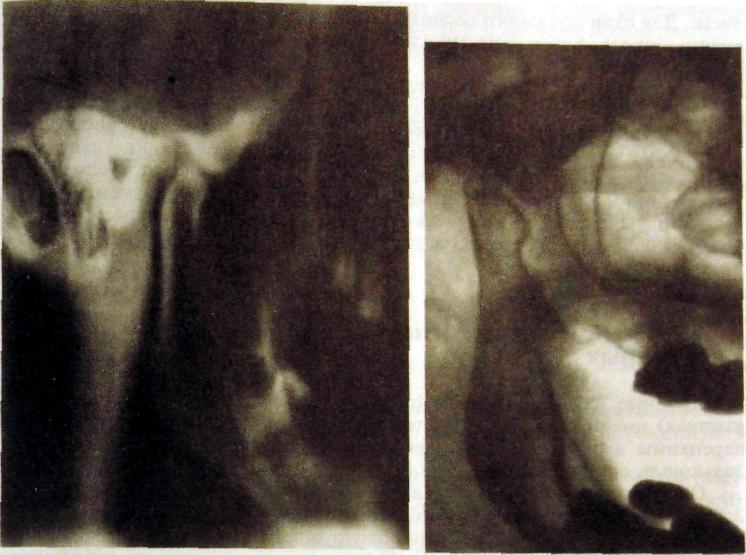

Рис. Ш.375. Томограмма правого височно- Рис. Ш.376. Рентгенограмма пра- нижнечелюстного сустава. Деформирующий вого височно-нижнечелюстного су- артроз, става по Парма. Деформирующий

артроз — клювовидное костное разрастание по переднему контуру головки.

нием компьютерных томограмм иди проведении магнитно-резонансной томографии без контрастирования.

Артрит. Воспалительные процессы в височно-нижнечелюстных суставах развиваются реже. Инфицирование суставов может произойти при детских инфекциях, распространении воспалительного процесса на костные элементы сустава, остеомиелите нижней челюсти, паротите, отите, травмах.

Первым признаком воспаления сустава является выраженное нарушение подвижности головки, через 1S—20 дней возникают остеопороз ее и неравномерное сужение рентгеновской суставной щели. Кортикальные замы-кательные пластинки на отдельных участках теряют четкость, выявляются краевые узуры головки и по заднему краю бугорка.

Гибель диска и суставных хрящей у детей и подростков приводит к развитию костного анкилоза. В этих случаях изображение рентгеновской суставной щели на снимке отсутствует полностью или частично, структура костной ткани головки переходит на костную ткань впадины сустава. Функция сустава отсутствует.

Анкилоз в раннем детском возрасте приводит к нарушению роста нижней челюсти на стороне поражения и деформации челюстно-лицевой об-

611

ласти. Для отличительного распознавания костного анкилоза и деформирующего артроза, фиброзного анкилоза необходимо выполнить томограммы в прямой и боковой проекциях.

Поражение височно-нижнечелюстных суставов выявляют у 50 % больных ревматизмом. В начальных стадиях рентгенологически отмечается лишь нарушение подвижности головки, при обострении — остеопороз элементов сустава, нечеткость кортикальных пластинок, сужение суставной щели, ограничение подвижности головки. В дальнейшем эти изменения служат фоном для развития дегенеративно-дистрофических изменений.

Артриты височно-нижнечелюстного сустава, развивающиеся у 60 % больных болезнью Бехтерева, вызывают фиброзный или костный анкилоз с утратой функции сустава.